藤本 真 ふじもと まこと

独立行政法人労働政策研究・研修機構

主任研究員

昭和46年(1971年)に制定された中高年齢者等雇用促進法は、昭和61年(1986年)に「高年齢者雇用安定法」へと改定され、企業における中高年齢雇用者の割合や、定年について定めてきた。この高年齢者雇用安定法は、平成16年(2004年)以降、雇用に関する法律の中でもとりわけ労使当事者の関心を集めるものとなる。平成16年6月の改正により、これまで日本の法律に見られなかった、「特定年齢層の雇用の義務化」が明文化されたためである。

1.進行する少子高齢化と年金制度の改定

平成16年の高年齢者雇用安定法改正の背景にあったのは、少子高齢化による人口構成の変化と、年金制度の改定である。

日本の65歳以上人口は平成17年(2005年)10月1日時点で20.2%となり、全人口に占める割合(高齢化率)が初めて2割を超えた。また、平成14年(2002年)に厚生労働省職業安定局が行った推計では、労働力人口全体は2002年の6689万人から、2015年には6600万人に、さらに2025年には6300万人へと減少し続けるという見通しが示された。うち15~29歳の労働力人口は2002年の1488万人が2025年には1080万人と20年ほどの間に約400万人減少、30~59歳の労働力人口は2002年の4273万人から2025年の3980万人へと約300万人減るとそれぞれ推測された。一方、60歳以上の労働力人口は、2002年の929万人から2015年には1270万人にまで増加し、その後2025年にかけて1240万人と若干減少するものの、より若い層の労働力人口ほどは減少しないとされた。

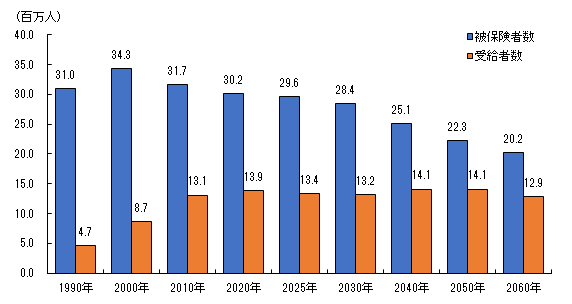

少子高齢化の進行に伴う若・壮年労働力の減少は、社会保障制度、とりわけ公的年金制度を揺るがすことが懸念される。[図表1]は厚生労働省が平成16年に発表した、厚生年金保険の被保険者数と受給者数の長期見通しである。1990年には被保険者6.5人で1人の受給者を支えていたが、現状の制度が続くと仮定した場合、2010年になると被保険者2.4人で1人の受給者を支えざるを得なくなり、さらに2030年には1人の受給者を支える被保険者の数が2.2人と1990年の3分の1にまで減少する。こうした事態に対応するため、平成6年(1994年)に老齢基礎年金部分の支給開始年齢を平成13年(2001年)から段階的に引き上げることが、平成12年(2000年)には報酬比例部分(老齢厚生年金)の支給年齢を平成25年(2013年)から段階的に引き上げていくことがそれぞれ決まった。

[図表1]被保険者と受給者の見通し

資料出所:「厚生年金・国民年金2004年財政再計算結果」

2.「雇用確保措置の義務化」に向けた動き

以上のような公的年金制度の見直し、中でも年金支給開始年齢の段階的な引き上げとともに、より高年齢に至るまでの就業機会の確保が求められるようになった。ただ、日本の高齢者の求人倍率はより若い層に比べて著しく低いため、いったん退職してしまうと再就職が非常に困難である。そこで高齢者の就業機会の確保に当たって大きな役割を果たすと考えられたのが、高年齢の労働者がこれまで勤続してきた企業により長期にわたって雇用される継続雇用の仕組みである。

平成6年(1994年)に高年齢者雇用安定法が改正された際、60歳定年制が事業主の義務として規定され、平成10年(1998年)4月からは60歳よりも若い年齢を定年として定めることが法律違反となった。また同じく平成10年9月に労働省(現・厚生労働省)が策定した「高年齢者等職業安定対策基本方針」では、向こう10年程度の間に、原則として希望者全員が、その意欲・能力に応じて65歳まで働くことができる制度の普及を図ることが政策目標として打ち出された。高年齢者雇用安定法もこの動きを受ける形で平成12年に再改正され、①定年年齢が65歳未満の場合、65歳への定年の引き上げを行うこと、②高年齢者を65歳まで雇用するために必要な措置をとることが、企業の努力義務として新たに定められた。

しかし、60歳定年以降の雇用者の就業機会拡大はなかなか進展しなかった。平成16年の「高年齢者就業実態調査」によれば、定年制を定めている事業所のうち67.5%は定年後の継続雇用のための制度を設けていたものの、原則として希望者全員を継続雇用するという事業所は定年制を定めている事業所の15.7%にとどまった。

こうした事態を受け、厚生労働省は、より確実に60歳定年以降の雇用者の就業機会を拡大するための施策について検討を重ねた。平成15年(2003年)7月には、「今後の高齢者雇用対策に関する研究会報告」をまとめ、この報告を踏まえて労働政策審議会での審議が進められた。審議の結果、平成16年1月に「今後の高齢者雇用対策について(報告)」が建議され、建議内容に基づき高年齢者雇用安定法の改正案が準備されることとなる。この改正案が前述のとおり平成16年6月に国会で成立し、平成18年(2006年)4月より、段階的に引き上げられていく基礎年金部分の支給開始年齢[図表2]までの雇用確保措置が企業に義務付けられることとなった。

[図表2]公的年金支給開始年齢引き上げのスケジュール

| 基礎年金部分 | 報酬比例部分 | ||

| 2001年 | 61歳 | 2013年 | 61歳 |

| 2004年 | 62歳 | 2016年 | 62歳 |

| 2007年 | 63歳 | 2019年 | 63歳 |

| 2010年 | 64歳 | 2022年 | 64歳 |

| 2013年 | 65歳 | 2025年 | 65歳 |

[注]女性は上記のスケジュールから5年遅れで実施される

3.「雇用確保措置」の順調な普及と定年後の継続雇用者を対象とした人事管理

「雇用確保措置」とは、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の廃止、のいずれかの措置を指す。継続雇用制度については、原則は希望者全員を対象とする制度の導入が求められるが、労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者についての基準を定め、この基準に基づく制度を導入した場合には、基準に該当しない従業員を対象としないことができるとされた(平成24年の法改正により廃止)。

雇用確保措置に関し多様な手段が認められたことや、対象者に関する基準の設定が可能になったこともあり、企業における雇用確保措置の導入は順調に進んだ。義務化からおよそ1年がたった平成19年6月1日時点の状況をまとめた厚生労働省「高年齢者の雇用状況」によれば、従業員51人以上の企業8万8166社中、何らかの雇用確保措置を実施している企業は92.7%(8万1762社)で、300人以上の大企業では実施率がほぼ100%に近く、51~100人規模の企業でも90%に達した。

定年後に継続雇用されている雇用者に対し、どのような人事労務管理が行われているかについて、平成18年10月に労働政策研究・研修機構が実施した企業アンケート調査(『高齢者継続雇用に向けた人事労務管理の現状と課題』)の結果から見ていくと、雇用・就業形態については「嘱託・契約社員」で雇用する企業が8割を超え、正社員で雇用するという企業は1割にとどまっている。また賃金については、定年時の5~7割に設定しているという企業が多数を占めた。継続雇用者の仕事内容については、約7割の企業が定年時の仕事を引き続き担当させていると回答し、継続雇用者に適用する労働時間制度についても、約9割がフルタイム勤務制度を適用していた。つまり、仕事の内容や就業時間は定年到達時と同じで、雇用形態は正社員から他の形態に移行し、賃金水準はかなりの程度低下するというのが、雇用確保措置が義務化された直後の、継続雇用者に対する一般的な人事労務管理の内容であったといえる。

4.「65歳までの雇用」体制の定着とさらなる模索

雇用確保措置の導入はその後も広がりを見せ、従業員を65歳まで雇用する体制・慣行は着実に日本の企業社会に定着していった。平成30年(2018年)の厚生労働省「高年齢者の雇用状況」によると、従業員31人以上の企業のほぼすべて(99.8%)が雇用確保措置を実施し、希望者全員を65歳までは、あるいは65歳を超えても雇用するという企業は従業員31人以上の企業の76.8%に達している。企業側の雇用体制の整備を受けて、雇用者側でも60歳定年以降、それまでの勤務先で継続して働くというケースが多数を占めるようになり、「高年齢者の雇用状況」によれば、平成29年6月から平成30年5月にかけて、60歳定年企業で定年に到達した約34万人のうち84.4%が継続雇用されている。

ただ、仕事の内容や就業時間は定年到達時と同じで、雇用形態は正社員から他の形態に移行し、賃金水準はかなりの程度低下するという、定年後の継続雇用者に対する人事労務管理の状況は、正社員の比重が上がったりはしているもののさほど変わっておらず、長澤運輸事件のような訴訟などの形で問題提起がなされている。

また、内閣府が発表した『経済財政運営と改革の基本方針2019』(骨太の方針2019)においては、「70歳までの就業機会の確保」が打ち出され、高齢者の雇用・就業をめぐる取り組みが新たな段階に突入することが示された。近い将来、平成16年の高年齢者雇用安定法改正に匹敵する、影響力の大きい法律の新設・見直しが行われることも予想される。

|

藤本 真 ふじもと まこと 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT) 人材育成研究部門 主任研究員 1972年広島県生まれ。専門は産業社会学、人的資源管理論。①人材育成・キャリアディべロップメントに関する企業・職場・働く人々の取り組みや、②中小企業セクターで働く人々の意識・行動、③能力開発・キャリア形成支援政策、などを対象に調査研究活動に従事。主な著書に『日本的雇用システムのゆくえ』(共著、労働政策研究・研修機構)、『中小企業における人材育成・能力開発』(共著、労働政策研究・研修機構)、『よくわかる産業社会学』(共著、ミネルヴァ書房)など |