藤本 真 ふじもと まこと

独立行政法人労働政策研究・研修機構

主任研究員

1.雇用情勢の悪化と「セーフティネット」・「ワークシェアリング」の議論

経済情勢に好転の兆しが見えない中、ミレニアム元年となった平成13年(2001年)から数年は、ひときわ厳しい雇用情勢が続いた。平成13年の完全失業率は前年に記録した過去最高(4.7%)を更新して5%台(5.0%)に到達し、以降平成14年・5.4%、15年・5.3%と5%を超える水準で推移する。また現金給与総額も、平成13年・前年比1.1%減、14年・同2.4%減、15年・同0.8%減と、減少を続けた。

この時期多くの企業が、人件費コストの適正化を目的として賃金制度の見直しを進めた。労務行政研究所が2002年7~9月に上場企業などを対象に実施した「人事・賃金制度等の改定動向調査」によると、平成11年(1999年)以降、管理職を対象とした賃金制度の改訂を行った企業が63.5%、一般従業員を対象とした賃金制度の改訂を行った企業が57.3%であった。管理職、一般従業員いずれを対象とする賃金制度の改訂においても実施する企業が多かった上位2項目は、「賞与査定幅の拡大」と「個人業績・成果に対応する賃金ウエートの拡大」で、賃金や賞与を業績や成果に連動させようとする企業の姿勢が鮮明になっている。また、一般従業員を対象とした賃金制度改定としては、上記のほかに「賃金項目に上限・下限金額を設定」する企業も比較的多く、脱年功主義的な動きも見て取れる。

ただ、雇用情勢の悪化が一段と進み、また平成13年4月に発足した小泉純一郎内閣が推し進める金融機関の不良債権処理などにより、さらなる悪化の可能性が見込まれ始めると、次第に雇用維持の方策に対する関心が高まっていった。日本経営者連盟(日経連)および日本経営者団体連合会(経団連、平成14年5月に日経連と経済団体連合会が統合され発足)は、雇用確保のためには総額人件費を引き下げざるを得ないという認識を示した上で、そうした状況で雇用確保を実現するための方策として、「ワークシェアリング」を提唱する。「ワークシェアリング」は、労働者1人当たりの労働時間を短縮することで、限られた雇用機会をより多数の労働者で分かち合い、社会全体の雇用者数増加を図る取り組みである。

平成14年1月に日経連が発表した「労働問題研究委員会報告」は、雇用対策を体系的に整備した「セーフティネット」の必要性を指摘した上で、セーフティネットの基本である雇用の維持・創出を実現するために、「柔軟なワークシェアリングの実践」が求められるとしている。この報告は、ワークシェアリングの類型として①雇用維持型(緊急避難型)、②雇用維持型(中高年対策型)、③雇用創出型、④多様就業対応型の四つを挙げ[図表1]、とりわけ当面は過剰雇用と人件費負担に苦しむ企業において①が採用され、賃金・賞与など総額人件費を縮減する方法が講じられるべきと主張した。

さらに報告は、将来的にワークシェアリングの導入・普及を進めるためには、「賃金は時間当たりで支払うもの」という考え方を改めて検討する必要があるとし、雇用・賃金・労働時間の多様かつ適切な配分が可能になることで中長期的な雇用の維持・創出が実現するという見通しを示している。

[図表1] ワークシェアリングの類型

| 区 分 | 実現する時間軸 | 手 法 | |

| 一時的 | 恒久的 | ||

| 雇用維持型 (緊急避難型) |

○ | 一時的に、労働時間短縮と賃金削減を実施 | |

| 雇用維持型 (中高年対策型) |

○ | ○ | 中高年齢者の短時間勤務などによる雇用確保 |

| 雇用創出型 | ○ | 法定労働時間の短縮など | |

| 多様就業対応型 | ○ | ○ | 正社員についても短時間勤務などを導入し、働き方を多様化 |

資料出所:日経連「2002年版労働問題研究委員会報告」を基に筆者作成

2.「エンプロイヤビリティ」と「キャリア自律」

1990年代終盤から2000年代初頭にかけて、日経連または経団連の雇用関連の報告や刊行物などに、「ワークシェアリング」とともに頻繁に現れたのが、「エンプロイヤビリティ(=従業員の雇用され得る能力)」という言葉である。

日経連が「エンプロイヤビリティ」についての検討を始めたのは、平成10年(1998年)のことで、翌年には『エンプロイヤビリティの確立をめざして』と題する報告書を取りまとめた。この報告書は「エンプロイヤビリティ」を、「労働移動を可能にする能力」と「当該企業の中で発揮され,継続的に雇用されることを可能にする能力」の両者を含むものとして定義し、個々の従業員がこうした能力の習得に向けて、自主的・自律的な能力開発・キャリア形成を行うことの重要性を指摘した。その上で、自主的・自律的な能力開発・キャリア形成を実現するため、従業員側は自分の進むべき道を明確にした上で、企業が提供する支援策を有効に活用していくこと、企業側は個々の従業員の強みや持ち味を伸ばすキャリア形成支援を行うこと(「従業員自律・企業支援型の人材育成」)が必要になると述べている。「2002年版労働問題研究委員会報告」では、エンプロイヤビリティに関わる取り組みを中核とする勤労者の職業能力の向上が、セーフティネットの柱の一つとして位置づけられた。

エンプロイヤビリティの向上のため、個々の従業員による自主的・自律的な能力開発・キャリア形成が必要となるという発想は、その後、「めまぐるしく変化する環境のなかで、自らのキャリア構築と継続的学習に取り組む、(個人の)生涯に渡るコミットメント」(花田ほか「キャリア自律の新展開」)を「キャリア自律」として捉える見方へと受け継がれて広がり、現在は企業における人材育成や働く人々のキャリア形成に関わる議論の中で、中心的なトピックの一つとなっている。

3.ワーク・ライフ・バランスをめぐる動き

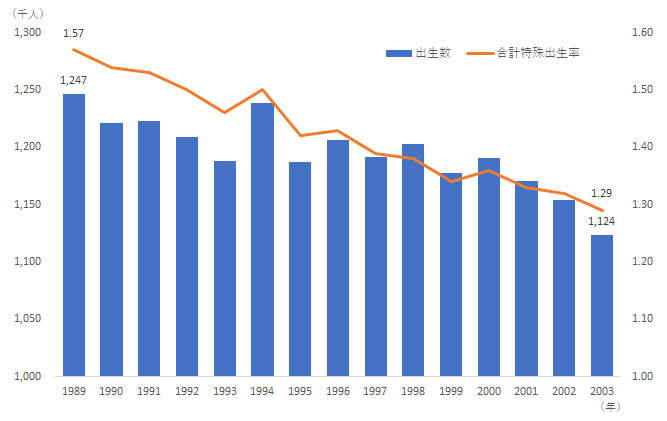

日本国内における「ワーク・ライフ・バランス(=仕事と家庭の調和)」の実現に向けた社会的な取り組みは、1980年代以降の国際社会における議論の動向(女性差別撤廃や男女を問わない職業生活と家庭生活の両立の推進を図っていこうという議論)や、国内での少子化の進行[図表2]に対する問題意識を背景に、1990年代に入ってから本格的に進められた。雇用者に対するワーク・ライフ・バランス支援の中心となったのは、育児・介護に関連した休業制度の整備であり、平成3年(1991年)の育児休業法の成立により初めて、子が1歳に達するまでの育児休業が労働者の権利として保障される。また、この育児休業法においては男性も対象となり、男女双方の仕事と育児の両立支援を図ることが目的とされた。さらに休業制度だけでなく、働きながら育児をする労働者に対する支援策を講ずることも企業の義務とされ、企業は、1歳未満の子をもつ労働者を対象に、「勤務時間短縮等の措置」として、短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、所定外労働の免除、託児施設の設置運営等のうちいずれかの措置を講じなければならなくなった。

育児休業法は平成7年(1995年)に介護休業制度も含めた「育児・介護休業法」となり、平成13年(2001年)の改正により、休業制度・勤務時間短縮制度の拡充や、これらの制度の活用促進が図られた。具体的には、①育児休業や介護休業の申し出や取得を理由とする、降格や減給、昇進の大幅な延伸などの「不利益取り扱い」を禁止する、②小学校入学前の子を養育する労働者から要請があった場合、時間外労働を1カ月24時間、1年150時間以内に制限することを事業主の義務とする、③「勤務時間の短縮等の措置義務」の対象となる子の年齢を「1歳未満」から「3歳未満」に引き上げる、④小学校入学前の子の看護のための休暇制度の導入が事業主の努力義務とする、などの規定が加えられた。

また平成15年(2003年)には、少子化対策に関わる企業や地方自治体の総合的な取り組みの推進を目的とする「次世代育成支援対策推進法」が成立した。この法律では、常用雇用労働者数が300人を超える企業に、「働き方の見直し」「子育てと仕事の両立支援」等のための具体的な取り組みを掲げた「一般事業主行動計画」の策定が義務付けられた。厚生労働省の指針では、行動計画の期間は2~5年が適当で、計画に盛り込む目標は、育児休業の男女別取得率など制度の利用状況に関するものや、仕事と子育ての両立が図られるようにするための制度の導入に関するものなどが望ましいとされている。

[図表2] 出生数・合計特殊出生率の推移(1989~2003年)

資料出所:厚生労働省「人口動態統計」

少子化とともに、雇用・労働に関わる大きな課題として捉えられていたのが高齢化である。高齢化への対策は平成に入った当初から検討されてきたが、平成16年(2004年)に、これまでの雇用・労働に関わる法制度にはなかった、画期的な規定が導入されることとなる。

|

藤本 真 ふじもと まこと 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT) 人材育成研究部門 主任研究員 1972年広島県生まれ。専門は産業社会学、人的資源管理論。①人材育成・キャリアディべロップメントに関する企業・職場・働く人々の取り組みや、②中小企業セクターで働く人々の意識・行動、③能力開発・キャリア形成支援政策、などを対象に調査研究活動に従事。主な著書に『日本的雇用システムのゆくえ』(共著、労働政策研究・研修機構)、『中小企業における人材育成・能力開発』(共著、労働政策研究・研修機構)、『よくわかる産業社会学』(共著、ミネルヴァ書房)など |