藤本 真 ふじもと まこと

独立行政法人労働政策研究・研修機構

主任研究員

1.「就職氷河期」の到来

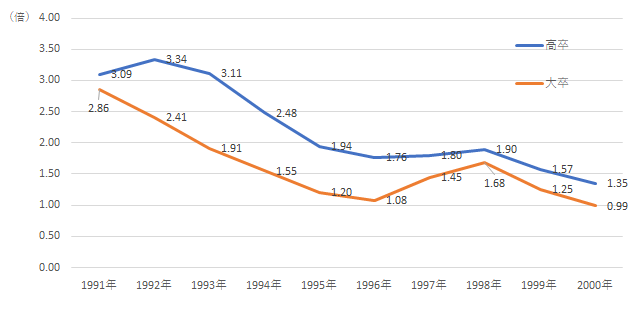

連載第2回「『バブル』の熱狂と、働き方・人事管理の見直しと」で見たように、平成に入ってから数年の新卒労働市場は、求人倍率が2~3倍に達する超「売り手」の市場であった。しかしバブルの崩壊とともに、求人数・求人倍率はともに下落に転じる。大卒新卒者の場合、平成3年(1991年)3月卒の新卒者に対する求人倍率は2.86倍に達していたが、以降は平成4年卒・2.41倍、平成5年卒・1.91倍、平成6年卒・1.55倍と推移し、平成8年3月卒に対する求人倍率はかろうじて1倍を維持する水準(1.08倍)にまで低下する[図表1]。

リクルート社(当時)の刊行誌『就職ジャーナル』は、それまでのような売り手市場から一転、学生が不利となる「買い手」市場に至った状況を、平成4年(1992年)11月号で「就職氷河期」と称した。この言葉は平成6年(1994)年の第11回新語・流行語大賞で審査員特選造語賞を受賞し、以降、新卒労働市場が「買い手」市場へと傾くたびに、頻繁に使われることとなる。

大卒新卒者に対する求人倍率は平成9年(1997年)卒・1.45倍、平成10年(1998年)卒・1.68倍と回復傾向を見せたため、1998年の初頭には「就職氷河期は終わった」という見解も見られるようになった(豊田義博「『採用自由化』時代の採用活動の在り方」)。しかしこの後、1990年代中盤以上の「就職氷河期」が訪れる。1997年から1998年にかけては、消費税引き上げ、アジア通貨危機、不良債権処理の失敗による大手金融機関(北海道拓殖銀行、山一証券)の破綻などが相次いで起こり、1998年に入ってから企業の求人意欲は急速に冷え込んだ。平成9年平均の有効求人倍率は0.72倍であったが、平成10年平均は0.53倍へと低下し、ひきずられるようにして新卒者に対する求人倍率も再び下落した。平成11年(1999年)卒の大卒新卒者に対する求人倍率は1.25倍、そして平成12年卒の求人倍率は0.99倍と1倍を割り込み、令和元年(2019年)に至るまでの最低の求人倍率を記録する。

1990年代後半、景気低迷による需要不振、生産・販売活動の縮小への対策として、製造業の企業を中心に、一時休業や希望退職募集などの雇用調整、いわゆる「リストラ」を実施する企業が増えたことも、新卒採用の抑制傾向に一層の拍車をかけた。平成10年の労働省「労働経済動向調査」によると、前年10~12月に雇用調整を実施していた企業の割合は21%であったが、平成10年1~3月期は25%、4~6月期は28%と、この時期増加を続けている。

[図表1]新卒者に対する求人倍率:1991~2000年

[注]1.大卒の求人倍率は「ワークス大卒求人倍率調査」、高卒の求人倍率は、厚生労働省「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」に基づく。

2.各年の3月に大学・高校を卒業した学卒者に対する求人倍率を示している。

2.「新卒無業者」の増加

平成が始まって2000年代に入るまでの12年間は、高卒者の大学進学率が急速に上昇する(平成元年・24.7%→平成12年・39.7%)とともに、高卒就職者の数が激減した(平成元年・60万6150人→平成12年・24万7074人)。このことは新卒労働者の供給源として、大学の比重が大きく上がったことを意味している。

しかし、大卒新卒者を対象とする労働市場には、高卒新卒者を対象とする労働市場に設けられている「一人一社制」(=学生は複数の企業を掛け持ちして受験できないというルール)や「推薦指定校制」(=ある特定の企業に学生を継続的に推薦する仕組み)といった、就職を希望する学生を確実に就職させるためのルールや仕組みが存在しない。そのため、新卒労働者の供給源としての大学の比重が大きくなったところで、企業の新卒採用意欲が弱まると、その影響がこれまでになかったような「新卒無業者」(=学校卒業後、就職も進学もしていない人)の数となって現れた。

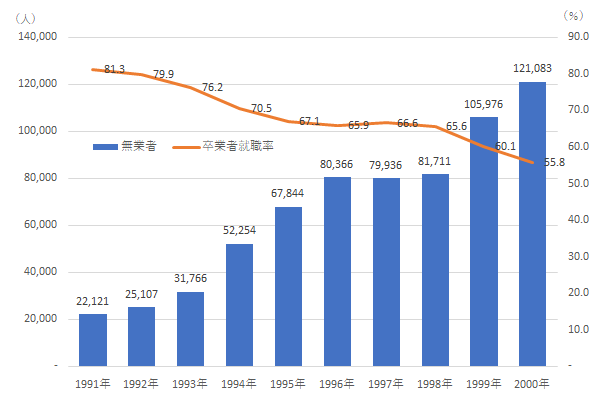

[図表2]は、平成3年(1991年)から平成12年(2000年)にかけての、大卒者の就職率と新卒無業者の数を示したものである。大学進学率の向上により大卒者の数はほぼ一貫して増加し続けたが(平成3年・42万8079人→平成12年・53万8683人)、企業の新卒採用抑制が続く中、就職率は下落し続け、平成12年には55.8%と60%を切るに至った。と同時に、各年の新卒無業者の数は1990年代に大きく増加する。平成3年には2万2121人であったが、平成12年にはその5倍以上の12万1083人にまで達した。特に平成10年(1998年)から平成12年にかけては約4万人と、著しく増加している。

[図表2]大卒者の就職率・新卒無業者数の推移:1991~2000年

[注]1.文部科学省「学校基本調査」に基づき作成。各年の3月に大学を卒業した学卒者における就職率と新卒無業者数を示している。

2.新卒無業者数は、1998年調査までは「無業者」、1999年・2000年調査は「左記以外の者」というカテゴリーで集計されていた人数である。

1990年代後半から2000年代初頭の就職氷河期と、大学の卒業が重なった「就職氷河期世代」のキャリアについては、教育社会学者の堀 有喜衣氏が、総務省の『就業構造基本調査』の分析に基づき、その特徴を明らかにしている。平成11年(1999年)から平成16年(2004年)に大学を卒業した世代では、前後の世代では60~70%台に達している新卒正社員率(=学校卒業時に正社員としての就職が決まっていた人の割合)が、男女ともに50%台と低い。そして最初の仕事に就いたときに正社員でなかった人は、平成29年(2017年)の時点で、男性は約6割、女性は約7割が正社員以外の雇用形態で働いていた。平成11年から16年の間に大学を卒業した人々の多くは、平成29年の時点で30代後半であるが、年齢を重ねても新卒時の状況の悪さが影響を及ぼしているとみられる(堀「「就職氷河期世代」の現在」)。

3.新卒採用をめぐる新たな取り組みと「就活」の普及

企業による新卒採用の抑制は、学校から社会へとスムーズに移行できない「就職氷河期」世代を生み出す一方で、大卒新卒者採用における新たな取り組みを広げることにもつながった。限られた採用枠の中で、より優秀な人材を採用したいという企業側の意欲が高まったためである。そうした取り組みの一つが、「エントリーシート」の導入である。1990年代初めにソニーが始めたこの書類応募・選考の形式は、1990年代後半から2000年代初頭のこの時期に多くの企業で取り入れられた。このエントリーシートは、入社を志望する学生に、学生時代に取り組んできたことや、入社した場合に志望する仕事・キャリアなどについて長文の作文を課すもので、厳選採用のために学生の「人物像」をより見極めたいという企業のニーズに適合した。

またインターネットの社会的な普及に伴い、「リクナビ」「マイナビ」などの主だったナビゲーション・サイト(「就職ナビ」)が出そろったのも、平成7年(1995年)から平成11年(1999年)にかけてであり、以後、採用・就職に関わる情報の公開・閲覧・交換において、インターネットは不可欠なツールとなった。

エントリーシートや採用面接において、企業側から常に自らの「人物像」について説明することを求められた学生は、「自己分析」の機会とノウハウを求めるようになる。こうして現在も続く、就職のための基本的な活動パターン~「就職ナビ」を通じて応募したい企業の情報を入手し、エントリーシートや採用面接による選考にパスするため「自己分析」に励む~が、「就活」として、以後次第に広がっていく。

4.「8050」問題の困難

経済学者の玄田有史氏は、就職氷河期に就職できなかった人は、30代後半から40代に差し掛かる2015年においても約4割が仕事をしていないという、厚生労働省「21世紀成年者縦断調査」の結果を紹介し、2020年代に彼らが50代に差し掛かるころには、80代となった親世代の多くがこの世を去り、大量の「孤立無業者」が発生する可能性があることを指摘した(玄田「中高年化する就職氷河期世代の厳しい現実」)。

玄田氏が指摘するこの「8050問題」という現象については、政府も危機感をもって臨んでおり、今年(2019年)の「骨太の方針」(経済財政運営と改革の基本方針)には、3年間の集中支援プログラムである「就職氷河期世代支援プログラム」が掲げられている。ただ、支援がスムーズに進むか、また実効性があるかについては未知数な部分が多い。

就職氷河期は、その時期に当事者として遭遇した個人にも、企業の新卒採用の在り方にも現在に続く影響を与えたが、社会レベルでも解決の難しい深刻な課題を残したといえる。

|

藤本 真 ふじもと まこと 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT) 人材育成研究部門 主任研究員 1972年広島県生まれ。専門は産業社会学、人的資源管理論。①人材育成・キャリアディべロップメントに関する企業・職場・働く人々の取り組みや、②中小企業セクターで働く人々の意識・行動、③能力開発・キャリア形成支援政策、などを対象に調査研究活動に従事。主な著書に『日本的雇用システムのゆくえ』(共著、労働政策研究・研修機構)、『中小企業における人材育成・能力開発』(共著、労働政策研究・研修機構)、『よくわかる産業社会学』(共著、ミネルヴァ書房)など |