代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

HR総研では、6月14~25日にかけて、企業の採用担当者を対象とした「2020年卒&2021年新卒採用動向調査」を実施しました。今回は、この中から2020年卒採用の状況について、いち早く紹介したいと思います。皆さんの会社の採用状況とぜひ比較してみていただければと思います。

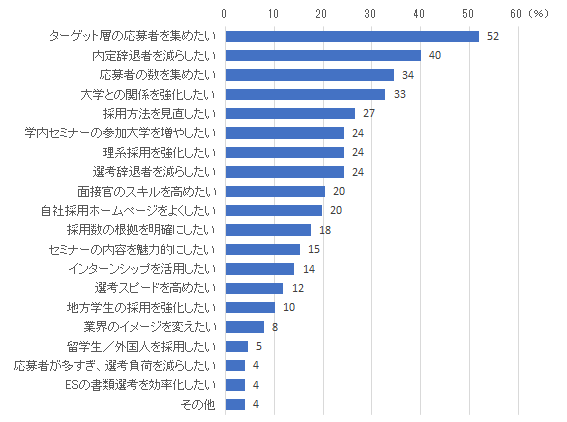

まずは、2020年卒採用での課題は何かを聞いてみたところ、トップは「ターゲット層の応募者を集めたい」(52%)で、唯一半数以上の企業が選択しています[図表1]。ターゲット層に限らず、とにかく「応募者の数を集めたい」(34%)も3位に入っており、応募者の確保に苦戦している企業が多いことが分かります。

[図表1]2020年卒採用における課題(複数回答)

資料出所:HR総研/ProFuture「2020年卒&2021年新卒採用動向調査」(2019年6月、以下図表も同じ)

2位には「内定辞退者を減らしたい」(40%)、同率6位には「選考辞退者を減らしたい」(24%)と、こちらも学生の売り手市場を反映した項目が挙がっています。その他、「大学との関係を強化したい」(33%)、「学内セミナーの参加大学を増やしたい」(24%)といった大学対策も上位にランクインしています。これらは、1位の「ターゲット層の応募者を集めたい」につながる課題であるといえます。

「ダイレクトリクルーティング」「インターンシップ」活用企業多し

では、これらの課題に対して、企業はどんな施策を展開しているのでしょうか。具体的なコメントを紹介します。

・ダイレクトリクルーティングの活用によるターゲット層へのアプローチ、冬季インターンシップの回数を増やした(1001名以上、メーカー)

・OB訪問強化(1001名以上、メーカー)

・インターンシップでの評価を採用につなげる、就職SNSのリクルーター利用(1001名以上、メーカー)

・会社説明会参加の母集団を確保するために、業者を使い電話勧誘(1001名以上、メーカー)

・地方セミナーの増加、地方大学での説明選考会の実施、内定者懇親会の定期的開催(1001名以上、情報・通信)

・グループディスカッションを数回実施し、論理的、大局的、客観的に相手をリードし、コミュニケーション能力に長けた人財を採用します(1001名以上、情報・通信)

・学内セミナーの参加拡大、インターンシップの開催拡大、採用ブランディングの見直し(1001名以上、商社・流通)

・ダイレクトリクルーティングの導入(1001名以上、サービス)

・学生との直接のつながりを増やすためにナビをやめ、学外の小規模イベントや学内の合同説明会に積極的に参加(301~1000名、メーカー)

・インターンシップの実施回数増、実施時期の前倒し(301~1000名、メーカー)

・採用経路の新規開拓。これまで関係の薄い大学へのアプローチや当社とは親和性が低そうな学生への個別アプローチを重点的に行いました(301~1000名、メーカー)

・エージェント利用、研究室開拓、理系向けイベントの参画(301~1000名、情報・通信)

・海外をはじめ大手でも行っている、知人を自社に紹介するというリファラル制度を導入(301~1000名、商社・流通)

・インターンシップの強化(開催回数の追加、種類の追加)(300名以下、情報・通信)

・Marketing Automationツールの活用による採用マーケティング(300名以下、情報・通信)

・女子学生の採用を増やしたいので、女子大学巡りを強化(300名以下、情報・通信)

・例年6月開始としていたが、3月から説明会を開始した(300名以下、商社・流通)

・既卒・第二新卒層にも注力(300名以下、商社・流通)

・ターゲット層が理系院卒であるため、プレ期からの広報、3月以降の早期接触、選考のスピードアップを行いました(300名以下、マスコミ・コンサル)

・コミュニケーションツールにLINEを活用(300名以下、サービス)

・新卒採用担当を従来の2名から一気に5名に増員(300名以下、情報・通信)

新卒採用も「マスから個」の時代へ

近年、人事業界でよく耳にするのが「マスから個へ」という考え方です。例えば、人材育成においては、従来は一律の研修が多く実施されていましたが、本人の持つスキル、経験、知識、さらには今後の目指すべき方向性に応じて、一人ひとり異なるメニューを設定する動きが広がりつつあります。新卒採用においても、この動きは始まっています。

就職ナビや合同企業説明会などのように、ターゲットを絞り込まず広く広報活動を展開することで、できるだけ大きな採用母集団を形成し、そこから優秀な人材を選別していくというのが従来からの考え方でした。最終的な採用計画数を起点に、これまでの内定辞退率や選考辞退率の傾向値を参考に、内定者数、最終面接者数、二次面接者数、一次面接者数、エントリーシート提出者数、会社説明会参加者数、プレエントリー者数(採用母集団)等を逆算ではじき出していくものです。そのため、プレエントリー者数の対前年比での増減で、多くの採用担当者が一喜一憂したものです。これらの数字が、採用活動における「KPI(key performance indicator/主要業績評価指標)」になっていた企業も少なくないでしょう。

ただ、最近では徐々にこの考え方は変わりつつあります。玉石混交の母集団を形成しようとするから、採用計画数に対して10倍から100倍もの母集団を追いかける必要があるわけですが、優秀で、かつ自社の風土・文化にマッチする学生だけを引き寄せることができるのであれば、採用計画数に対して母集団の人数は1倍で十分ということになります。単純に数の多さを追うのではなく、どれだけ無駄のない母集団を形成するかということが大切になってきます。そうなるともはや「母集団」という言葉すら使わなくてよいかもしれません。

半数の企業が「個別」採用を導入済み

各社からの回答に散見された「ダイレクトリクルーティング(ダイレクトソーシング)」は、エントリーシートデータベースを検索・閲覧し、気になる登録者にオファーメールを送ることができる「逆求人型サイト」の利用を指すことが多いです。これはまさに「個別」採用であり、「マスから個へ」の代表的な施策といえます。これ以外にも、社員や内定者による紹介制度「リファラル採用」も「個別」採用の一つですし、インターンシップで見つけた気になる学生へのアプローチも、「個別」採用です。

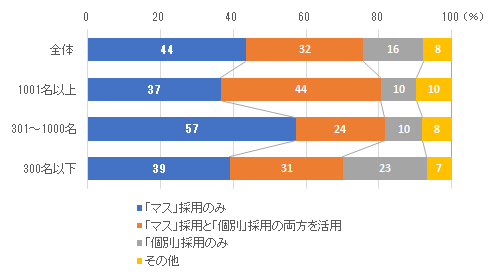

今回、就職ナビや合同企業セミナーのような「マス」による母集団形成施策だけでなく、「個別」採用活動をしたかを聞いてみたところ、全体では「『マス』採用のみ」と回答した企業が44%で最も多く、次いで「『マス』採用と『個別』採用の両方を活用」が32%、「『個別』採用のみ」が16%で続きました[図表2]。

[図表2]「個別」採用活動の実施状況

「個別」採用を活用している企業は、合わせて48%と半数近くに及びます。1001名以上の大企業では、「『マス』採用と『個別』採用の両方を活用」が44%で最も多く、「『個別』採用のみ」と合わせると54%と半数を超えます。300名以下の中小企業も同様です。301~1000名の中堅企業だけが、「『マス』採用のみ」とする企業が57%といまだに6割近くあります。近年、採用活動で最も苦戦を強いられているのが中堅企業ですが、こういったトレンドに乗り遅れていることも、苦戦の原因かもしれません。

人的リソースを理由に、「個別」採用に踏み切れない企業

回答があった「個別」採用の具体的な内容についても見ていきましょう。

・1dayワークショップ参加者の中から「個別」にアプローチ(1001名以上、メーカー)

・マス向けでは、ターゲット人財にヒットする確率が低いため非効率な採用活動になってしまう。自社がターゲットとする人財に直接アプローチできるダイレクトリクルーティングのほうが効率的(1001名以上、メーカー)

・個別対応は難しいが、社員や関係者の紹介は利用している(301~1000名、メーカー)

・マスを活用しなかったのは、過去の採用実績から当社で活用するには費用対効果が悪いと判断。過去2年ほどナビサイトからの採用実績がゼロだった(301~1000名、メーカー)

・逆求人やダイレクトリクルーティングにより個人のポテンシャルを見極める(301~1000名、金融)

・社員の出身校や知人の紹介(300名以下、サービス)

・個別のほうが、採用確率が高い(300名以下、サービス)

・一人当たりのエントリー数が減少している現状の中では、マスだけではなく逆求人なども活用していかないと、地方中小は大手に負けてしまう(300名以下、メーカー)

・大量採用しないので個別採用のみ(300名以下、情報・通信)

・学生の動きが画一的でなくなっているため、時間と手数はかかるが極力個別対応できるようにしている(300名以下、商社・流通)

・ターゲット人材に効率的に接触するため(300名以下、マスコミ・コンサル)

一方、「個別」採用には踏み切れない、あるいは踏み切らない企業のコメントも紹介しておきます。

・入社後の育成を鑑みると、マスで対応しないと、ミスマッチを起こしかねない(1001名以上、情報・通信)

・個別だけに絞るにはマンパワーがない(1001名以上、情報・通信)

・入社後のことを考えると、自分できちんと就労感を醸成して、決めることがお互いにとって重要と考えている。逆求人は採用手法としては考え得るが、こちらからアプローチして口説いていくことに、本質的な意義があるとは思えない(1001名以上、商社・流通)

・対応できる人員により、個別採用は困難と考えた(301~1000名、サービス)

・スカウトをするほど余力がなかった(301~1000名、メーカー)

・マス採用を長年実施してきたため、それを踏襲している(301~1000名、メーカー)

・予算および人員に限りがあるため、個別の対応が難しい(301~1000名、商社・流通)

・「個別」採用のアプローチ方法は負荷がかかると思い、「マス」のみとした(301~1000名、金融)

・人的余裕がないため「マス」採用のみ(300名以下、情報・通信)

・「マス」は、半分以上は会社の広報的側面が強いし、一人でも多く母数を集めるという従来の手法はやはり知名度がない当社にとっては現状においても有益だと考えている(300名以下、商社・流通)

・専攻に関係なく多様な社員が欲しいのでリファラルは合わない。逆求人サイトは試したことがあるものの、欲しいと思える学生がいなかった(300名以下、マスコミ・コンサル)

セミナーの主な改善点は「早期化」「少人数化」「多拠点開催」「若手社員活用」

今年、他社との差別化や、より自社を理解してもらうために、セミナーや会社説明会でどんな点を工夫したのか、企業の書き込みを見てみましょう。

・前年までは外部会場を使用していたが、本年より社内の会議室を使用し、少人数で複数回実施するスタイルに変更(1001名以上、メーカー)

・学生自身が思う仕事と、それをメインに募集する会社が異なっていることが多々あることや、お互いに必要な技術者獲得が交錯することがあるため、グループ会社・関連会社で合同開催した(1001名以上、メーカー)

・参加人数を上げるために、業者による電話勧誘を実施(1001名以上、メーカー)

・HPでは得られない情報を提供すべく、座談会を通して若手社員と話す機会を作った(1001名以上、メーカー)

・早期に集中して応募者を確保した(1001名以上、情報・通信)

・より仕事軸で、仕事の価値、やりがい、広がり等を説明した(1001名以上、商社・流通)

・ナビ掲載をやめたことにより、必然的に応募人数も減るため、個別対応や少人数対応の強化を図りました(301~1000名、メーカー)

・開催時間について夕方開催を設定した(301~1000名、メーカー)

・開催時期を前年の5月から3月にしたため参加率が大幅に改善した(301~1000名、メーカー)

・本社(東京)でのセミナーだけでなく、千葉や神奈川など関東近郊でも複数地域でセミナーを開催した(301~1000名、商社・流通)

・地域大学にのみ特化して活動した(300名以下、サービス)

・開催頻度は同じだが、定員数を減らし、常に満席状態をキープさせた(300名以下、情報・通信)

・自社の宣伝だけではなく、「社会人としての進み方」のような話をしたほうが、学生には非常に印象が良い(300名以下、商社・流通)

・社内見学を若手社員が対応し、若手社員と応募者が話をする機会を設けた(300名以下、マスコミ・コンサル)

3割の企業が「働き方改革」に触れず

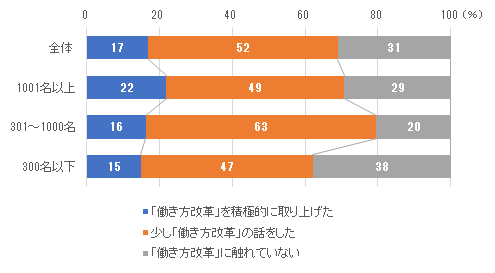

前回の本稿では、9割もの学生が「働き方改革」を気にしていることを紹介しましたが、企業側は「働き方改革」をどう扱っているのかを見てみましょう。会社説明会や面接において、「働き方改革」を意識した話をしているかを聞いた結果が[図表3]です。

[図表3]「働き方改革」の取り上げ方

「『働き方改革』を積極的に取り上げた」とする企業は全体で17%、大企業でも22%にとどまります。「少し『働き方改革』の話をした」企業が全体で52%、大企業でも49%と5割前後に達するものの、全体の31%、大企業の29%と3割前後の企業は「『働き方改革』に触れていない」と回答しています。「学生が知りたい情報」と「企業が発信したい情報」の間に明らかなミスマッチが起こっています。今年は4月1日より「働き方改革関連法」が順次施行されており、マスコミでもかなり大きく取り上げられました。新聞やテレビニュースをまともに見ていない学生でも、ネットニュースで嫌と言うほど目にしたはずです。気にならないわけがありません。企業はもっと、学生に伝えるべき情報を吟味する必要があります。

それぞれの企業のコメントも抜粋して紹介します。取り上げている企業からは、積極的なアピールを目的としているほか、「ブラック企業イメージの払しょく」という回答が複数見られました。特に「情報・通信」業界に多いようです。取り上げていない企業では、「働き方改革が進んでいない」という企業がある反面、「当たり前のことだから」という企業もあります。もともと働き方改革をする必要もないほどの環境であるのなら、ぜひその点は伝えていくべきでしょう。非常にもったいないと思います。

【「働き方改革」を積極的に取り上げた】

・ワーク・ライフ・バランスをアピールして、働きやすい会社という印象を持ってもらうため(1001名以上、メーカー)

・もともと取り組んでおり、「いまさら感」もあったが、学生が強く希望していたため、トピックとして取り上げた(1001名以上、サービス)

・ブラックという印象の解消(1001名以上、情報・通信)

・現在の働き方改革への会社の取り組みを示すことで、時流に対する会社の姿勢を示す(301~1000名、メーカー)

・働きやすい職場づくりを行っていることを学生に認知してもらうため(301~1000名、メーカー)

・職場環境を気にする学生が多くなった(301~1000名、商社・流通)

・ブラック企業ではないこと(301~1000名、情報・通信)

・ブラック企業ではないことを説明するため(300名以下、メーカー)

・質問が多いため(300名以下、メーカー)

【少し「働き方改革」の話をした】

・業界特性上、不安を持っている学生が多く、世の中の一部の情報だけで、実態とは異なる印象で決めつけられてしまう傾向があるため(1001名以上、商社・流通)

・ワーク・ライフ・バランスに触れる必要を感じたため(301~1000名、メーカー)

・有休日数、残業時間など、働き方改革関連法案に関する事項の質問があったため(301~1000名、メーカー)

・従業員満足度を高めていくことをアピールするため(301~1000名、サービス)

・今日的な話題で、学生も応募企業選定の一つの基準にしていると思ったため(300名以下、メーカー)

・学生が気にしているケースが多いため。先に話題にしておくことで安心感を与えられるため(300名以下、マスコミ・コンサル)

・平均残業時間や有給休暇取得日数の数字だけを見ると悪い印象があるので、働きやすさの肌感覚をセミナーで伝えました。また、残業をゼロにできない構造的な理由を説明したところ、学生にとっては社会勉強になったようで、逆に良い反応がありました(300名以下、マスコミ・コンサル)

【「働き方改革」に触れていない】

・あまり進んでいないため(1001名以上、サービス)

・特に質問もなかったから(301~1000名、商社・流通)

・各種制度は整っているし、残業も20時間程度だから問題ないと考えている(300名以下、メーカー)

・まだ具体的な動きが決まっていないため(300名以下、メーカー)

・まだまだ、社員数も少なく改善されているところと改善されていないところもあるため、前面に押し出すとミスマッチになりかねない(300名以下、サービス)

・すでに進んでいる(当たり前にできている)ため(300名以下、情報・通信)

中小企業の3割は内定者ゼロ

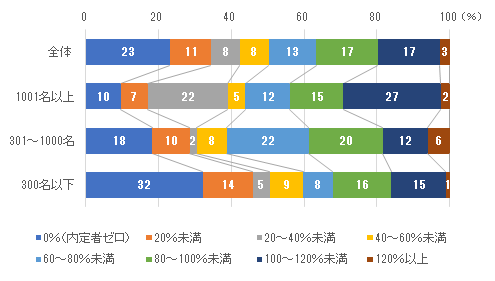

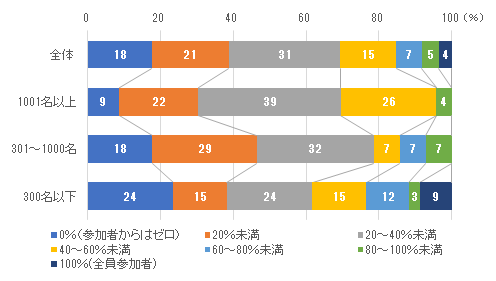

次に、6月後半時点での採用計画に対する内定充足率について見てみましょう[図表4]。全体では、充足率「80%以上」の企業が37%(昨年29%)、逆に「20%未満」の企業が34%(同27%)となっていますが、企業規模により状況は大きく異なります。

[図表4]採用計画に対する内定充足率(2019年6月後半時点)

大企業では、充足率「80%以上」の企業が44%(同37%)に達し、「20%未満」の企業は17%(同14%)にとどまります。一方、中小企業では、充足率「80%以上」の企業は32%(同28%)なのに対し、「20%未満」の企業は46%(同38%)と半数近くにもなり、さらに「0%(内定者ゼロ)」という企業が32%(同29%)もあります。3割以上の中小企業で内定者がいないという、昨年以上に厳しい状況となっています。内定がまだまったく出せていない企業もあれば、内定は出したものの、内定辞退により有効内定者がゼロになってしまっているケースもあるでしょう。

リクルートワークス研究所発表の大卒求人倍率では、2019年卒の「1.88倍」から2020年卒は「1.83倍」へとわずかながら低下したとは言え、依然高水準を維持しており、学生の「売り手市場」は変わっていません。ちなみに、中堅企業では、充足率「80%以上」の企業は38%(同28%)、「20%未満」の企業は28%(同21%)となっており、すべての企業規模で充足率「80%以上」の企業が昨年よりも増加する一方、充足率「20%未満」の企業も増加しています。企業側のさらなる二極化現象が見られます。

内定者に占めるインターンシップ参加者比率がアップ

次に、内定者に占めるインターンシップ参加者の割合を見てみましょう[図表5]。この設問の回答対象は、もちろんインターンシップを実施した企業のみです。

[図表5]内定者に占めるインターンシップ参加者割合

インターンシップを選考そのものに活用している企業もあれば、インターンシップはあくまでも広報活動の一環であり、結果的に内定者を調べてみたら、その中にインターンシップ参加者が含まれていたという企業まで、さまざまなケースが存在します。「100%(全員参加者)」という企業も中小企業には存在しますが、大企業や中堅企業ではゼロとなっています。ただし、今回の回答企業には含まれていませんが、大企業の中にはインターンシップ参加をマストとしている企業もありますので、実際にはわずかながら存在しているはずです。

大企業では、「0%(参加者からはゼロ)」だった企業が9%、「20%未満」が22%となりました。昨年の同時期調査では、「0%(参加者からはゼロ)」は5%と今年よりも低くなっていましたが、「20%未満」の企業は48%と5割近くもあり、今年が22%だったことを考えると、いかにインターンシップが採用に密接に関わってきているかが分かります。「0~20%未満」の企業は、中堅企業でも昨年の64%から今年は47%へ、中小企業でも昨年の44%から今年は39%へと減少しています。つまり、すべての企業規模で、内定者に占めるインターンシップ参加者の割合が増加しています。

昨年よりもインターンシップ参加者が増えている企業が多いこともあり、結果的に内定者に占める割合が増えている点も否定はできません。ただ、インターンシップ参加者へのフォローが「プレエントリー受付開始の案内」にとどまっていた時代と比較すれば、今年のように「早期選考会の案内」が参加者フォローの主流になるなど、「インターンシップと採用」、あるいは「インターンシップと選考」をダイレクトに結びつける動きが活発になってくれば、インターンシップ参加者から内定者が数多く生まれることは、至極当然の結果といえるでしょう。

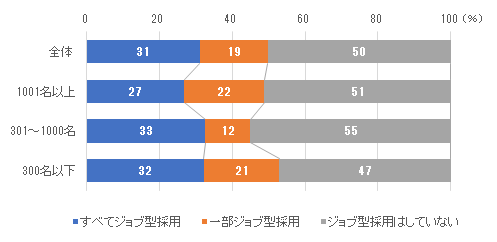

半数の企業がすでに「ジョブ型採用」を導入

今年4月、経団連の中西宏明会長は「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」の中間とりまとめの中で、「新卒一括採用(メンバーシップ型採用)に加え、ジョブ型雇用を念頭においた採用も含め、複線的で多様な採用形態に、秩序をもって移行すべき」としています。そこで、企業のジョブ型採用の現状について聞いてみた結果が[図表6]です。

[図表6]職種や配属先を特定しての採用(ジョブ型採用)の実施状況

今回は、「ジョブ型採用」の定義を「職種や配属先を特定しての採用」とした上で聞いています。全体では、5割の企業が「ジョブ型採用はしていない」と回答していますが、「すべてジョブ型採用」だとする企業が31%にも及び、残り19%の企業は「一部ジョブ型採用」と回答しています。従業員規模別に見ると若干の凸凹はありますが、おおむねこの割合は変わりません。「一部ジョブ型採用」の企業までを含めれば、すでに5割の企業が「ジョブ型採用」を取り入れていることになります。意外と進んでいることに驚いているのは私だけでしょうか。

ただ、中には「営業職」しか採用しないから、「ジョブ型」だと回答している企業も含まれるかもしれません。次回以降は、複数部門、複数職種の採用を計画している企業の中で、どれだけ進んでいるのかを確認できるよう、設問を工夫してみたいと思います。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |