藤本 真 ふじもと まこと

独立行政法人労働政策研究・研修機構

主任研究員

「働いた時間が長ければ長いほど生産量、つまり売上げを増やせる時代は、終わった。従って社員の評価、報酬基準も変えざるを得ない」(『日経ビジネス』2001年5月21日号)――平成4年(1992年)、富士通の社長であった関澤 義氏は、管理職向けの社内報を通じて社員にこう訴えた。富士通のみならず、多くの日本企業に影響を与えた、「成果主義」に基づく人事制度改革の号砲である。

1.「労働時間」から「成果」へ、「年功」から「業績」へ

平成4年当時、富士通はハードウェア製造からソフトウェア開発・販売へと、大きく業務内容の重点を変化させようとしていた。ソフトウェア開発は、技術者のスキルによる生産性の差が大きく、時間当たりの生産性に200倍近い差がつくとも言われていた。業績配分のルールを「働いた時間」から、「実際に上げた実績」に基づくものへと変更していくことは、ソフトウェアに事業の舵を切ろうとする富士通にとって、重要な課題であったと考えられる。

富士通の「成果主義」人事制度改革は、社長の意向が示された後に一気に進んだわけではない。まず、平成5年(1993年)に、管理職層を対象に目標管理評価制度が導入されたのに続き、翌94年には主任層を対象に「SPIRIT」という裁量労働制度が導入された。この裁量労働制度の導入は、主任の報酬から時間外手当の要素を削除し、その代わりに業績賞与を加算するという内容で、まさに「労働時間」から「成果」へという配分ルールの変更を具体化したものであった。

さらに、当初管理職層に限定されていた目標管理評価制度は徐々にその対象を広げていき、平成10年(1998年)、これまでの職能資格制度に基づいた人事制度を職責に基づく新たな制度に変更した際に、非管理職も目標管理評価制度の対象に含まれることとなった。関澤氏のメッセージから約6年、大半の正社員の基本給や賞与、昇級・昇進が、目標達成度に基づいて決まる「成果主義」人事制度が完成する[図表1]。

[図表1]富士通における「成果主義」的人事制度改革

| 1993年 | 管理職を対象に、目標管理評価制度を導入。 |

| 1994年 | 管理職に年俸制を導入。 エンジニアなど専門職の主任クラスを対象に、裁量労働制「SPIRIT」を導入。 主任層に目標管理制度を導入。 |

| 1995年 | 「幹部社員制度」を新設し、それまでの課制を廃止。 |

| 1996年 | 目標管理評価制度の対象を中堅層に拡大 |

| 1997年 | 目標管理評価制度の対象を職長層に拡大 |

| 1998年 | 従来の等級制度をファンクション区分/等級人事制度に改訂。目標管理評価制度の対象を非管理職層に拡大。 |

資料出所:飯島健太郎(1999)「富士通の人事処遇制度-成果主義処遇の仕組み」、労政時報(1999)「30年ぶりに改定された富士通の新人事・賃金制度」(労政時報 第3407号)に基づき作成。

年功に基づく画一的な人事制度の運用を改め、従業員の能力や業績をより重視する方向で見直しを進めていく動きは、1980年代の終盤から1990年代初頭のこの時期にかけて、富士通のみならず数多くの大手企業で見られた。

例えば電機大手のNECは、事業部門と関連会社の管理職を対象に、平成2年(1990年)に、「部門業績配分制度」という成果主義的な賃金制度を導入している。これは、予算達成度や業績の前年度伸び率などといった定量的指標と、販売状況や人材育成状況などに関する定性的評価を基に管理職を6ランクに格付けし、上位3ランクに格付けられた管理職に賞与を加算する制度である。また、全日空運輸は、「業績志向型人材評価システム」、「実力本位の人材活用」などの実現を目的とした新人事制度の骨格を平成2年に固め、翌年から順次導入に移している。業績志向型人材評価システムの柱の一つは、非管理職を対象に導入された「目標チャレンジ制度」という、上司と部下の面接に基づく目標管理であった。

以上のような動きの中で、富士通の「成果主義」人事改革が出色の存在感を示したのは、①「労働時間から業績へ」という賃金配分ルールの変更方針を明確に示し、それを実現したこと、②対象が非管理職にまで及ぶものであったこと、③会社自身が「成果主義」を標榜したこと、そして以下に述べる、④「成果主義」人事制度に対する評価の変転があり、それが富士通の制度のみならず「成果主義」そのものに対する評価の見直しにまでつながったこと、が理由ではないかと思われる。

2.「虚妄の成果主義」?

富士通において成果主義的な人事制度改革が進められる中、1995年に日本経営者団体連盟(日経連、現経団連)が発表した『新時代の「日本的経営」』は、企業経営の活力を取り戻すため、賃金制度については、年齢、勤続に主体を置いた考え方から、職能・業績の伸びに応じて賃金が上昇するシステムに変えていくべきであると主張した。富士通の示した方向性は、財界全体の方針にまで発展していったといえる。

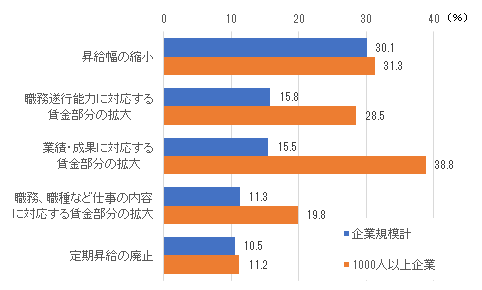

[図表2]には、平成11年(1999年)に実施された厚生労働省「賃金労働時間等総合調査」の調査結果を示している。ここには過去3年間に実施された賃金制度の改訂のうち、実施した企業が多かった上位5項目を挙げている。成果主義人事制度改革に該当する「業績・成果に対応する賃金部分の拡大」は、回答企業全体では実施率が3番目に多い施策であるが、1000人以上の企業では絞ると実に4割近くが実施している。「成果主義」が、1990年代後半の日本企業の人事労務管理に大きな波紋として広がっていったことがここからも確認できる。

[図表2]過去3年間に実施した賃金制度の改定内容

(平成11年、回答の多かった上位5項目)

資料出所:厚生労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成11年度)

ただ、「成果主義」人事制度改革の象徴のように捉えられた富士通は、成果主義導入後の企業業績が芳しくなく、平成13(2001)年度の最終損益では3000億円を超える巨額の赤字を記録する。富士通の業績になかなか改善の兆しが見られない中、かつて同社の人事部門に勤務していた城 繁幸氏が『内側から見た富士通 「成果主義」の崩壊』という書籍を平成16年(2004年)に刊行する。

この書籍は、成果主義人事制度改革が進行していた富士通の社内で、評価につながらない仕事が放置されていたり、評価の調整と称して、実際は管理職の中で、より序列の低い管理職の下で働く社員に低評価が押し付けられていたり、管理職の目標と成果が公表されず、一般社員は厳しく目標管理をされるのに管理職の評価は野放図な状態にあったりなど、成果主義人事制度改革に伴う問題が噴出していたことを明るみにした。

また、経営学者の高橋伸夫氏も、同じ平成16年に『虚妄の成果主義』という本を刊行し、成果主義批判を展開する。高橋氏の著作では、成果主義は金銭という外発的な動機を提供し、仕事を担当する人のモチベーションを上げようとする仕組みであるが、外発的な動機によるモチベーションは、仕事自体の面白さという内発的な動機付けに基づくモチベーションを長期にわたって上回ることはないこと、表向きは客観的な何らかの指標によって人を評価しようすると、評価者が指標に依存するようになり、かえって評価に責任を持たなくなることなど、成果主義が本来的に持つ問題点が数々指摘された。

この二つの代表的な成果主義批判の本もまた、成果主義人事制度改革の宣言と同様に、企業に対する影響力が大きかった。以降、成果主義人事制度改革の広がりはそれまでの勢いを失い、見直しに取り組む企業が増えていく。

3.「成果主義」人事制度改革がもたらしたもの

経営コンサルタントの山本紳也氏は、1990年初頭から日本企業に広がっていった成果主義人事制度改革には、企業のポリシーや戦略に沿ってきちんと進められたもの、企業が緊急避難的に実施したもの、特に企業の方針に裏付けられることなく行われたものとさまざまであるが、次のような共通の変化を日本の企業と仕事の世界にもたらしたと指摘する(山本(2006)「コンサルタントが見た成果主義人事の15年」)。

一つは評価の基準が、仕事を担当する「ヒト」を基準とするものから、仕事そのものの内容、あるいは仕事を担当することを通じて上げることができた業績を基準とするものへと徐々に移行していったこと、二つ目は「能力」という長期的な評価基準から、「業績」という短期的な評価基準への傾斜が強まったこと、三つ目は収入や雇用機会の維持といった、働く人が安定・安心を感じる要素が、成果主義の導入により必ずしも保障されなくなったことである。成果主義人事制度改革の宣言とその後の改革の広がりは、問題も多く、「改革」というほどの劇的な変化はもたらさなかったかもしれない。しかし、昭和の日本企業では当たり前であった仕事や人的資源管理の在り方を、着実に次の段階へと移行させたことは間違いないように思われる。

さて、この記事で紹介した、日経連の報告『新時代の日本的経営』は、成果主義人事制度改革の方向付けをしたことに加え、もう一つ、重要な影響を日本企業の人的資源管理や雇用・仕事の在り方に与えている。

次回は1995年の『新時代の「日本的経営」』の発表時点に時計の針を進めて、この報告が成果主義人事制度改革の方向付けのほかに、一体何をもたらしたのかを詳細に見ていくこととしたい。

|

藤本 真 ふじもと まこと 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT) 人材育成研究部門 主任研究員 1972年広島県生まれ。専門は産業社会学、人的資源管理論。①人材育成・キャリアディべロップメントに関する企業・職場・働く人々の取り組みや、②中小企業セクターで働く人々の意識・行動、③能力開発・キャリア形成支援政策、などを対象に調査研究活動に従事。主な著書に『日本的雇用システムのゆくえ』(共著、労働政策研究・研修機構)、『中小企業における人材育成・能力開発』(共著、労働政策研究・研修機構)、『よくわかる産業社会学』(共著、ミネルヴァ書房)など |