藤本 真 ふじもと まこと

独立行政法人労働政策研究・研修機構

主任研究員

3万8957円44銭―平成元年(1989年)の大納会で東京証券取引所の日経平均株価は、史上最高値を記録する。平成初めの年は、後に「バブル経済」と呼ばれる景気拡大期の真っ只中にあった。昭和61年(1986年)12月に始まった景気拡大は平成元年を通じて続き、拡大期間は同年末で37カ月連続に至った。また、同年のGDPは423兆7565億円で、前年からの経済成長率は5.3%にまで達した。

1.「超売り手」新卒労働市場への対応に苦心する企業

経済が勢いよく拡大していく中で、労働市場の需給は次第にひっ迫していった。昭和61年には2.8%であった完全失業率(年平均)は、平成3年(1991年)には2.1%にまで低下する。一方、有効求人倍率は昭和61年の0.62倍から、平成元年は1.25倍、同3年には1.40倍へと急上昇していく。

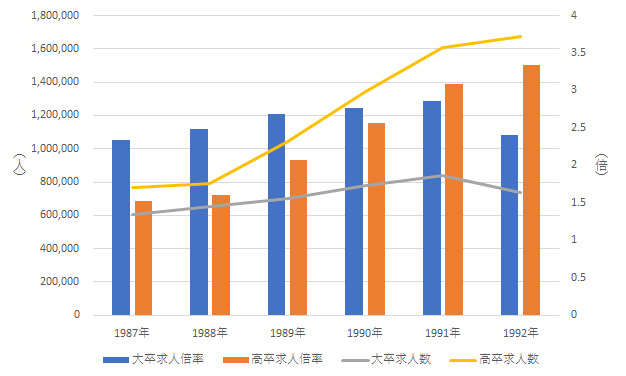

こうした状況の下、多くの企業の人事担当者を悩ませたのが、新規学卒社員をいかに予定通り採用し、定着させていくかという課題であった。1980年代後半の新卒採用が円高不況の影響によりやや抑えられたこともあり、景気拡大期のさなか、企業は積極的な新卒採用を進めた。高卒、大卒ともに求人数は大幅に増加し、特に高卒求人数は1987年から1992年にかけて2倍以上の飛躍的な伸びを記録する。1991年3月期の新卒者に対する求人倍率は、大卒が2.86倍、高卒が3.09倍と、まさに、「超売り手」の新卒労働市場が出現した[図表1]。

[図表1]新規高卒者および大卒者に対する求人数・求人倍率(1987~1992年)

資料出所:大卒の求人数、求人倍率は「ワークス大卒求人倍率調査」、高卒の求人数・求人倍率は、厚生労働省「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る求人・求職状況」に基づく

[注]各年の3月に大学・高校を卒業した学卒者に対する求人数・求人倍率を示している。

この時期の新卒採用に向けた企業の取り組みをのぞいてみると、各企業は予定採用者数の確保のため、マスメディアでのCMなども活用した企業PRと、「リクルーター」(=入社志望者と直接コンタクトを取ることを目的として選ばれた社員)の増員・強化を中心に、採用活動を精力的に進めている。

また、内々定から内定に至る「歩留まり率」を上げるため、内々定者にレポートの提出や通信教育を課したり、社内報・資料を送付したりと、さまざまなフォロー策を実施している。それでも、「金の卵」と呼ばれる技術系学生の確保は計画どおりの採用ができない企業がほとんどで、中堅以下の企業やサービス業の企業は職種を問わず採用難に陥っている(『労政時報』第3002号)。

2.「時短元年」

経済が加熱する一方で、平成に入ってから、労働時間短縮(時短)に向けた動きが広がりだす。この動きの契機は、欧米諸国による日本の長時間労働に対する批判にあった。1980年代に、自動車などの日本製品が欧米諸国の市場を席巻した際に、日本製品が低価格で輸出可能な背景には、欧米よりも長い労働時間にあると批判をされ、こうした国際的な批判などにも配慮して、1988年4月には改正労働基準法の施行により、法定労働時間が週48時間から週40時間へと短縮された。また同年5月に発表された「経済運営5か年計画」では、「おおむね平成4年度までの計画期間中に週40時間制を期し、年間総実労働時間を1800時間程度に向けできるだけ短縮する」ことが、政策目標として位置づけられた。

以上のような動きを受けた平成元年は「時短元年」と言われ、時短をめぐる労使のさまざまな取り組みが動き出す。平成元年11月に、民間労働組合と官公労労働組合の団体が統一され発足した日本労働組合総連合会(連合)は、平成2年(1990年)の春季生活闘争方針で、経済先進国にふさわしい「ゆとり」「豊かさ」「社会的公正」の実現と、「賃上げ・時短・政策制度」の三位一体でのたたかいを掲げた。一方で、日経連は平成元年および翌年の「労働問題研究委員会報告」において、「賃上げと時短はパッケージである」という考え方を打ち出す。労働時間の短縮は賃上げと同様コストアップをもたらすものであるから、時短と賃上げによるコストアップを合計して(「パッケージ」として)、このコストアップに生産性向上で対応できるかが時短の実現を左右するという考え方であった。

政策や労使のナショナルセンターにおける活動により、時短推進の機運が高まる中、各企業でも、①時間外労働の徹底した削減、②年次有給休暇の完全取得(消化)、③総実労働時間削減プログラムの策定、といった取り組みが見られるようになる。松下電器ではこの時期、「1993年度総実労働時間1800時間」の実現を目指し、「ゆとり創造委員会」という専門委員会を設けて議論・検討を重ねており、ゆとり・豊かさを実感するための施策の検討や業務改革の実現、時短達成のための諸環境の整備など進めていくことを、労使で確認している。

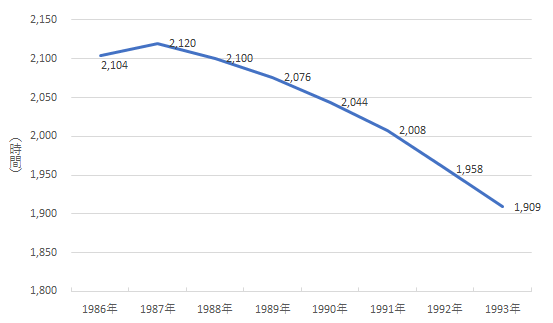

時短に向けたさまざまな取り組みもあって、平成に入ってから1人当たりの平均年間総実労働時間は着実に減っていき、平成4年(1992年)には2000時間を下回った[図表2]。ただ、昭和63年(1988年)の段階で目標に掲げられた1800時間を下回るのは、平成21年(2009年)のことである。

[図表2]1人当たり平均年間総実労働時間の推移(1986~1993年)

資料出所:厚生労働省「毎月勤労統計調査」

[注]1.事業所規模30人以上。

2.数値は年度平均月間値を12倍し、小数点以下第1位を四捨五入したもの。

3.女性雇用・高齢化対策・脱「年功」への着目

この時期は、女性の雇用状況や女性雇用者を対象とした人事管理にも注目が集まった。1986年に施行された男女雇用機会均等法(以下、均等法)が、施行後数年でどのような影響や効果をもたらしているかについて、関心が高まったためである。

労働省が常用女性労働者約1万2000人を対象に、平成3年(1991年)2月に実施した「女子労働者労働実態調査」において、均等法施行前に採用された女性雇用者に均等法施行後の勤務先の人事労務管理の変化について尋ねたところ、31.4%が「変化があった」と答えた。この変化があると回答した女性雇用者のうち、約3分の1は昇進・昇格可能性が上昇した点を、約4分の1は女性の管理職が増えた点を挙げている。ただ、均等法施行前に採用された女性雇用者のうち、勤務先の人事労務管理に均等法の施行前後で「変化がない」と答えたのは約4割で、「変化があった」と答えた女性雇用者よりも多かった。

また、調査に回答した女性雇用者の46.4%は、定年を迎える前に女性が退職する慣行が勤務先にあると答えており、慣行があると答えた女性雇用者のいずれも約半数が、「社内結婚」「社外結婚」「出産」により退職する慣行があると指摘する。さらに男女の均等扱いに関し、勤務先に弊害があるという回答者は約6割に達し、これらの回答者は弊害として、仕事と家庭の両立の難しさや、女性雇用者の職業意識の低さ、経営者の考え方が固定的であることなどを挙げている。

この調査結果からは、均等法の施行をきっかけとして、女性雇用者を対象とした人事労務管理に一定程度の変化は見られたものの、均等法の基本理念である「女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにする」(均等法2条)ことの実現には、いまだ課題が山積しているといった状況がうかがえる。

女性雇用とともに人事労務管理の大きな課題として意識され始めたのが、高齢化対策である。平成3年(1991年)に労働省が発表した「長寿社会雇用ビジョン」では、日本社会が長寿化と少産化により、欧米社会が経験したことのないスピードで高齢化が進みつつあると指摘し、人生80年時代にふさわしい新たな高齢者雇用のシステムが必要になると提唱する。さらに同ビジョンでは、これから求められる新たな高齢者雇用システムとして「65歳雇用システム」(①65歳定年、②60歳定年を基盤とした65歳までの継続雇用制度)が示されている。一方で、労働省が実施した「平成元年雇用管理調査」によれば、60歳一律定年制を採用している企業が47.4%、60歳未満の一律定年制を採用している企業もまだ31.4%あった。平成が終わった現在からみると、まさにこの「65歳雇用システム」の確立に向けて、この後のさまざまな取り組みが進んでいったことが分かるのであるが、ビジョンが打ち出された当時の状況からはかなり遠くに感じられる目標であったといえよう。

高齢化の進展に加え、産業構造の変化、情報化、国際化、高学歴化などといった、企業を取り巻く環境変化の認識から、これまでの年功的・画一的な人事労務管理を見直そうとする動きも起こってきた。平成3年には労働省が「複線型人事管理制度における賃金制度のあり方」という調査研究成果を発表し、各企業でも「抜擢人事」「飛び級制度」「敗者復活人事管理」といった、業績・実力・適性などを重視した人事労務管理が試みられるようになる。

そして、「バブル」と称された景気の拡大期は、平成3年(1991年)2月に終わりを迎える。その余韻はしばらく残ったものの、やがて労働市場や雇用をめぐる動きの中にも、熱狂の後の冷めた雰囲気が色濃く感じられるようになっていく。

|

藤本 真 ふじもと まこと 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT) 人材育成研究部門 主任研究員 1972年広島県生まれ。専門は産業社会学、人的資源管理論。①人材育成・キャリアディべロップメントに関する企業・職場・働く人々の取り組みや、②中小企業セクターで働く人々の意識・行動、③能力開発・キャリア形成支援政策、などを対象に調査研究活動に従事。主な著書に『日本的雇用システムのゆくえ』(共著、労働政策研究・研修機構)、『中小企業における人材育成・能力開発』(共著、労働政策研究・研修機構)、『よくわかる産業社会学』(共著、ミネルヴァ書房)など |