藤本 真 ふじもと まこと

独立行政法人労働政策研究・研修機構

主任研究員

1.「静かな平成」?

2019年4月30日、満30年と3カ月余りの「平成」が幕を閉じた。その終幕は200年ぶりの天皇の生前退位によるものであった。天皇の生前退位という「予定された終幕」は、私たち日本に住み、平成という時代を過ごした者の中に、「平成」を振り返るとともに、来るべき時代に向かいたいという空気を生み出した。この連載は、そうした空気の中で「雇用・労働」に焦点を当てて、われわれ日本社会を構成する者たちの来し方・行く末を捉えつつ展望する、ちょっとした試みである。

平成の前の時代は「激動の昭和」であった。国家としての理性を失い、敗戦へと向かった昭和20年(1945年)8月15日までと、そこから先の戦後復興・高度経済成長の日々は、まさに「激動」と表現するにふさわしい。そして、戦後復興が行きつくところまで行きついた雰囲気の漂う、バブル経済まっただ中の1989年1月8日に、「平成」は始まった。

「激動の昭和」に比べれば、平成は静かな時代であったかもしれない。しかし、この静かさは変化がなかったことを意味しない。平成の日本社会は静かながらも大きく変化していった。戦争や復興のような、苛烈だったり、華々しかったりする歴史的イベントがない分、その変化は日本社会が着実にある方向に向かっていくような、必然性や根深さすら感じさせる。

では、静かで大きな変化の中で、平成の日本を過ごした私たちは、「働くこと」あるいは「働かせること」をめぐって、何を考え、活動し、どんな帰結を導いたのだろうか。

2.平成の日本における雇用・労働をめぐる4大変化

この連載ではこれから、平成の日本における雇用と労働を織りなしてきたさまざまな出来事に、年代順に焦点を当てていく。ただ、その前に今回は、雇用・労働に関わる、平成年間の社会全体の変化を四つ、確認しておきたい。この四つの変化は、平成の日本における雇用・労働を捉える上での、いわば「補助線」である。というのも、平成の日本の雇用・労働に関わる出来事は、この四つの変化に伴う課題への対応であったとも言えるし、変化をもたらした要因であったとも言えるからである。

[1]少子化・人口減少と高齢化

昭和20年(1945年)の終戦時点での日本の総人口は約7200万人であった。そこから40年間、日本の人口はかつてないほどの勢いで増加していく。昭和60年(1985年)の総人口は約1億2100万人で、40年間で増加した人口はおよそ5000万人に達した。

しかし、1980年代から人口増加のペースは落ちていき、平成に入った1990年以降は増加ペース鈍化の傾向は一層鮮明になる。それでも人口の増加は続いていたが、平成20年(2008年)以降、減少に転じる。

「国勢調査」によれば平成22年(2010年)から平成27年(2015年)にかけては約100万人の人口減少が見られた。平成30年(2018年)末の人口は約1億2643万人で、国立社会保障・人口問題研究所が実施した将来推計(2017年、出生・死亡ともに中位仮定)によれば、2030年が約1億1900万人、2040年が約1億1100万人と、今後1年間に80万人程度のペースで減少することが予想されている。平成という時代は、昭和の人口増加の勢いがなくなり、日本が本格的な「人口減少社会」の入り口に差し掛かった時代と言える。

こうした状況をもたらしたのは、出生数・出生率の低下である。昭和48年(1973年)に209.1万人を記録しそこから減少に転じた出生数は、平成年間も減少基調で、平成28年(2016年)には出生数が100万人を下回った。

合計特殊出生率(=15~49歳までの女性の年齢別出生率の合計)も、平成元年(1989年)が1.57で、平成17年(2005年)には1.26まで低下し、その後やや上昇したもののここ数年は1.4台で推移している。人口維持に必要とされる合計特殊出生率2.07を、平成の30年間でははるかに下回り続けた。

一方で、国民の長寿化は平成に入ってからも続いた。平成2年(1990年)に、男性が75.9歳、女性が81.9歳だった平均寿命は、平成29年(2017年)には男性が81.1歳、女性が87.3歳となった。この長寿化と先にみた少子化の結果、日本の人口全体の高齢化が進展する。65歳以上人口の総人口に占める割合は、平成17年(2005年)に20%を超え、平成29年(2017年)には27.7%と、30%近くにまで及んでいる。

[2]雇用者化と非正規化の進展

人口減少は始まったものの、平成の30年間、働く人々の数は増加基調にあった。「労働力調査」によると、平成元年(1989年)1月に6056万人だった就業者数は、平成31年(2019年)4月には6702万人と、約550万人増加している。就業者の中で増加したのは、企業・官公庁などに雇われて働く雇用者で、平成元年1月から平成31年4月までに約1374万人増加した(4605万人→5979万人)。さらに増加した雇用者の中でも女性雇用者の増加が目立った(男性が2891万人→3279万人で388万人増、女性が1714万人→2702万人で約988万人増)。

一方で、雇用者以外の就業者である自営業者と、自営業者の下で働く家族従業員は、平成の間に急減した。平成元年1月に1451万人だった自営業者・家族従業員は、平成31年4月には半数以下の723万人となっている。

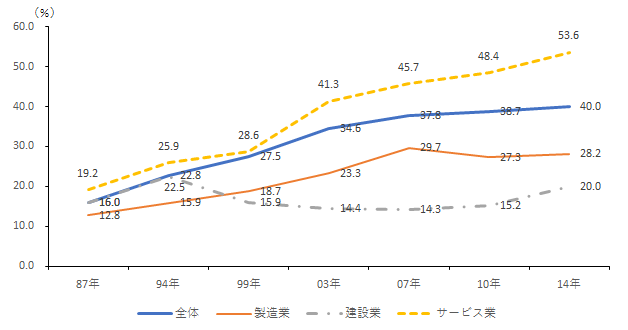

雇用者化とともに進んだのは、「非正社員」と呼ばれたり扱われたりする人々の雇用者に占める比重の増加、いわゆる「非正規化」である。厚生労働省(2001年1月以前は労働省)が数年に1度行ってきた「就業構造の多様化に関する総合実態調査」によると、平成に入る少し前の1987年には正社員以外の雇用者の割合は雇用者全体の16.0%にとどまっていたが、以降増加の一途をたどり、平成26年(2014年)の調査では40.0%に達している[図表1]。

図表1 雇用者に占める「正社員」以外の割合

資料出所:厚生労働省『就業形態の多様化に関する総合実態調査』

[3]大学進学率の上昇と新卒労働市場の変容

高学歴化のトレンドは平成になってからも続き、かつその勢いを増した。平成元年(1989年)は24.7%であった高校卒業者の大学進学率は、平成30年(2018年)には53.3%と高校卒業者の半分以上が大学へと進学するに至った。

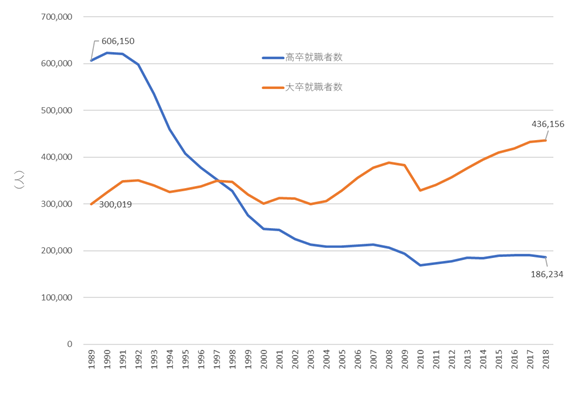

この高学歴化の影響を受けたのが新規学校卒業者(新卒者)の労働市場、特に高卒の新卒者の労働市場である。高校卒業者に占める大学進学率の急上昇と、出生数の減少に伴う高校卒業者全体の減少によって、平成元年には約60.6万人いた高卒の新卒就職者は、平成30年には18.6万人と、平成の30年間で3分の1以下になった。

この結果、新規学卒労働市場における学歴構成が大きく変化した。平成元年の大卒の新卒就職者は約30万人で高卒・新卒就職者のほぼ半数であった。ところが大学進学率の上昇により大卒の新卒就職者が増え、高卒の新卒就職者が激減したことにより、平成30年の大卒・新卒就職者は43.6万人で、高卒・新卒就職者の2.5倍近くとなっている[図表2]。大卒者は人数の面から見ると、新卒者の労働市場において、貴重な存在からありふれた存在へと移り変わっていった。この移り変わりに合わせて、新規大卒者の就職をめぐる出来事が、日本社会において存在感を高めていくこととなる。

図表2 平成年間における高卒・新卒就職者と大卒・新卒就職者の推移

資料出所:文部科学省『学校基本調査』

[4]女性の大学進学率の急上昇

大学進学率の上昇は、女性においてとりわけ顕著であった。平成元年(1989年)の女性高卒者の大学進学率は14.7%で、男性高卒者(34.1%)の半分以下の水準であり、同じく女性高卒者の短大進学率(22.1%)よりも低かった。しかし、およそ10年後の平成12年(2000年)には、女性高卒者の大学進学率は31.5%にまで上昇し、短大進学率(17.2%)を大きく上回るようになる。女性高卒者の大学進学率はその後も上昇を続け、平成30年(2018年)には50.1%と、約半分が大学に進学するようになり、男性高卒者の大学進学率(56.3%)との差も6ポイント程度にまで縮まった。対照的に女性高卒者の短大進学率は、平成30年には8.3%にまで低下している。

女性の大学進学率の急上昇は、大卒および大学院卒の女性雇用者数の大幅な増加をもたらした。従業員10人以上の民間企業で働く大卒および大学院卒の女性雇用者の数は、平成17年(2005年)には100万人に到達していなかったが、その後のおよそ10年間で約209万人(平成28年)にまで達した(厚生労働省「賃金構造基本統計調査」)。

以上、雇用・労働の在り方に影響を与えた、あるいは雇用・労働の在り方からもたらされたと考えられる、平成年間における四つの大きな変化について見てきた。読者の方々はすでに推察を巡らせていると思われるが、それぞれの変化が平成年間の雇用や労働をめぐる動きとどのように絡んできたのかは、今回はあえてほとんど記さなかった。それはこの連載の回が進む中で見えてくるだろう。

次回では、まずは平成元年、バブル経済の絶頂期に、時計の針を巻き戻してみたい。

|

藤本 真 ふじもと まこと 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT) 人材育成研究部門 主任研究員 1972年広島県生まれ。専門は産業社会学、人的資源管理論。①人材育成・キャリアディべロップメントに関する企業・職場・働く人々の取り組みや、②中小企業セクターで働く人々の意識・行動、③能力開発・キャリア形成支援政策、などを対象に調査研究活動に従事。主な著書に『日本的雇用システムのゆくえ』(共著、労働政策研究・研修機構)、『中小企業における人材育成・能力開発』(共著、労働政策研究・研修機構)、『よくわかる産業社会学』(共著、ミネルヴァ書房)など |