代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

2019年新卒採用を語るキーワードを挙げるとすれば、「インターンシップ」と「AI採用」ではないでしょうか。「インターンシップ」は、昨年、経団連がこれまでの「5日間以上」という最低日数制限を廃止したために、中堅・中小企業だけでなく大手企業もこぞって、半日や1日のいわゆる1Dayインターンシップを実施するようになり、学生もセミナー感覚で複数の企業のインターンシップに参加するようになりました。

そして、もう一つの「AI採用」ですが、こちらが世間に認知されたのは2018年卒採用で、ソフトバンクがIBM社のAI「Watson」を活用したエントリーシートの合否判定を導入したことが大きく報道されてからでしょう。AIを導入した結果、それまで合否判定に要していた時間の75%を削減することに成功したとのこと。2019年卒採用では、サッポロホールディングスも別のAI判定システムの導入を発表するなど、その利用が広がりを見せました。また、2018年卒採用で、地方学生の採用強化を狙ってセプテーニ・ホールディングスが、独自のAI型人事システムを活用し、選考フローすべてがWEB上で完結するオンライン・リクルーティングを開始したことも話題になりました。地方学生にとっては、いつでもどこからでも面接を受けることができることから、面接のためにかかる時間や交通費を大幅に節約することができます。

これらAIを活用することで、採用業務の効率化や選考の公平性の向上など、メリットはいくつもありそうです。今回は、「AI採用」をテーマに、採用活動への企業の導入状況と、それに対する学生の思いを見ていきたいと思います。

AI採用を実際に導入した企業はまだわずか

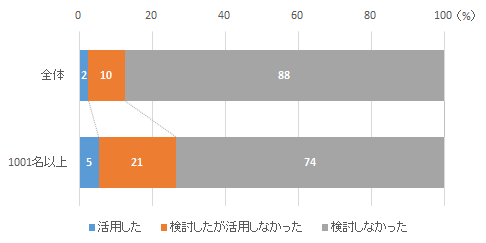

HR総研が6月下旬に、採用担当者を対象に実施した「2019年卒&2020年卒採用活動動向調査」によれば、2019年卒の採用活動でエントリーシートの書類選考にAIを活用した企業は、全体でわずか2%でした[図表1]。ただし、活用するかどうかをいったんは検討してみた企業は10%に上ります。さらに、1001名以上の大企業だけに限れば、AIを活用した企業は6%、検討した企業は21%へと跳ね上がります。

[図表1]AIによるエントリーシート書類選考の導入状況

資料出所:ProFuture/HR総研「2019年卒&2020年卒採用活動動向調査」(18年6月、[図表2]も同じ)

検討したものの導入に踏み切らなかった企業の理由では、「費用対効果」を挙げる企業が最も多くありました。エントリーシートの応募数がそれほど多くなければ、導入にかかる費用はもちろんのこと、過去の合否判定実績を機械学習させる手間までを考えると、導入には躊躇(ちゅうちょ)してしまうということのようです。ただし、応募数が数千通以上の企業にとっては、担当者によってバラつきのあった選考基準の均一化が図れ、さらに書類選考の時間を短縮できるということは選考のスピードアップに直結します。そして、書類選考に関わっていたスタッフの時間や労力を削減できれば、その分を説明会や学生フォローなど「人」が実施するしかない業務に振り向けることができ、導入メリットは極めて大きいといえるでしょう。

導入しなかった理由として、「まだ実績がないと判断した」との声もありましたが、この1年で導入企業事例が蓄積されていますので、2020年卒採用に向けてはさらに導入企業は増えてくるものと思われます。

大企業での検討企業が多い面接でのAI活用

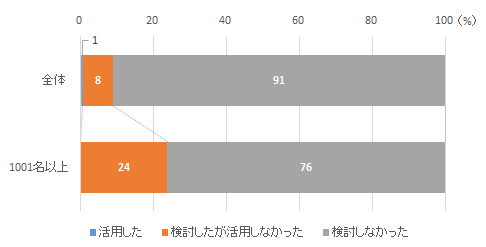

次に、面接でのAI活用について見てみましょう。全体では、導入済み企業が1%、導入を検討した企業が8%と、いずれもエントリーシートでのAI活用よりも少ない結果となりました[図表2]。ただし、大企業だけに限ってみると、「検討したが活用しなかった」企業は24%にも上り、エントリーシートでのAI活用よりも多くなりました。

[図表2]AI動画面接の導入状況

導入しなかった理由を見てみると、こちらもやはり「費用対効果」を挙げる企業の割合が多くなっています。そのほか、「効果が現時点では曖昧」「時期尚早と考えたため」といった「様子見」の意見や、「面接官自身の肌感覚を重視したため」といった意見もありました。

AIは学生にどう受け止められているのか

一方の学生はこれらの動きをどう捉えているのでしょうか。HR総研が楽天「みん就」会員を対象に6月下旬に実施した「2019年卒就職活動動向調査」の結果を基に見ていきましょう。

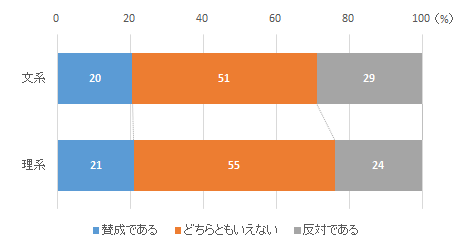

最初に、エントリーシートの書類選考にAIを活用することの是非についての意見です[図表3]。文系・理系ともに半数以上の学生は「どちらともいえない」と態度を保留していますが、「賛成である」と回答した学生は文系で20%、理系で21%にとどまり、いずれも「反対である」とする学生のほうが上回っています。

それぞれの理由を抜粋して紹介します。

[図表3]エントリーシート書類選考へのAI導入について

資料出所:ProFuture/HR総研「2019年卒就職活動動向調査」(18年6月、以下図表も同じ)

【賛成】

・コピーアンドペーストなどをふるい落とす効果があると思うため(京都大学、理系)

・エントリーシートを確認する時間などが平等になると思う。ただしAIが落選させたESは人の目でもう一度見てみる必要はあると思う(九州大学、理系)

・人間の偏見や偏った知識より、客観的なデータに基づいて適職を判断するほうが安全だと思うから(大阪大学、理系)

・採用に限らず、限られたマンパワーで仕事をするに当たって自動化はどの分野でも進めていかなければならないから(名古屋大学、理系)

・正直なところ、エントリーシートをすべて読んでいるとは思えないので、AIに頼ってもいいと思う(九州大学、理系)

・エントリーシートの精査に時間をかける必要はないと思うし、社員は実際に学生と接触する時間を増やしたほうが学生側も企業の雰囲気を感じ取りやすくなると思うから(早稲田大学、文系)

・企業の選考が効率良くなることで、面接などの選考に時間を掛けられるメリットがあると思ったから(上智大学、文系)

・早く判定が出そうだから(日本大学、文系)

・今後AIが筆頭する社会になり人々とAIの共存は不可避で、うまく活用することは現実的であると思うから(二松学舎大学、文系)

【どちらともいえない】

・何を判定するか分からないから、良いかどうか何とも言えない(名古屋大学、文系)

・AIに評価されるのは気持ちいいことではないが、AIに落とされるようなESを書く側にも問題があると考えるため(京都大学、文系)

・全員を一律に見ることができるし、スピードアップにはつながると思う。ただ、現在のAIが質問の一つに対する答えが素晴らしかったから、他が悪くても合格、といった判断ができるかは疑問(京都大学、理系)

・エントリーシートを足切りと捉えている企業であれば、AIを利用するのも選択肢の一つであると思う(早稲田大学、理系)

・大勢の学生から、自社に合う学生を見つけ出したい人事の気持ちも分かるが、そのような人と人のつながりを大事にしていない企業を私は受けたいとは思わないため(筑波大学、理系)

・企業にとっては効率的だとは思うが、学生からすると本当に評価されているのか疑う(南山大学、文系)

【反対】

・社員の方がしっかりと目を通して、企業に合う人材を選定してほしい(大阪大学、文系)

・AIには志望度は伝わらないと思う。そもそもこちらが手間をかけて書いたエントリーシートを読みもせず、機械に通して終わり、とはあまりにも失礼(大阪大学、文系)

・何を判断基準にしているのか分からないし、こちらが一生懸命書いているものをないがしろにされた気分だから(早稲田大学、理系)

・膨大な量のエントリーシートに目を通すのは大変だと思うが、人生の大きな転機をAIにより判断されるのは納得がいかない(静岡大学、理系)

・受ける側からすると、熱意を持って書いた思いがそこの社員に届くことすらなく落とされてしまうかもしれないと考えると、あまりにもひどい(立教大学、文系)

・やはり就活は出会いなので人間らしい感情を持ってしっかり判断すべきだと思う(日本女子大学、文系)

学生の書いた理由を読むと、それぞれに納得してしまいます。「こちらが手間をかけて書いたエントリーシートを読みもせず、機械に通して終わり、とはあまりにも失礼」とのコメントには、「学生にしてみればそうだよね」と思わずにはいられません。企業の採用担当者との接点が多い仕事柄、どうしても企業側の視点でものを考えがちではありますが、学生の「気持ち」にも配慮することも極めて大切であると思います。

今年のゴールデンウィーク中に、ある企業のエントリーシート提出者への対応がネット上で話題になっていたのを読まれた方も多かったのではないでしょうか。ある企業とは、カゴメです。これは今年に始まったことではなく、10年以上前から行われていることではありますが、同社にエントリーシートを提出した全員に、エントリーに対する感謝のメッセージとともに同社の商品を送付しているというものです。「就職先として興味を持っていただきましたこと、想いをこめてエントリーシート・履歴書を作成いただいたことに心から感謝いたします」というメッセージは、就活生の心に響いていることでしょう。

学生に不評な面接でのAI活用

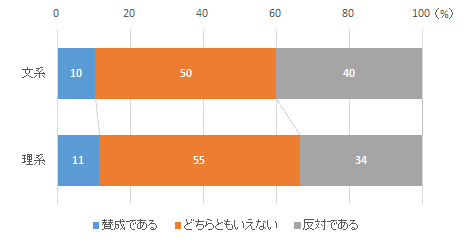

次に、面接へのAIの活用についての学生の思いを見てみましょう[図表4]。こちらも「どちらともいえない」と態度を保留した学生が5割を超えていますが、エントリーシートと比較して、「反対である」とした学生が格段に多くなっています。

[図表4]面接選考へのAI導入について

「反対である」は、文系では40%と、「賛成である」(10%)の4倍にもなっています。理系でも「賛成である」11%に対して、「反対である」は34%と3倍以上になっています。ただ、エントリーシートにせよ、面接にせよ、「反対」票を投じているのは理系のほうが少なく、やはりAIに対する理解や信頼は理系のほうが進んでいるということなのでしょうか。

こちらもそれぞれの理由の一部を紹介します。

【賛成】

・主観が入らない。面接官と相性が悪かったということがなくなるかもしれないから(神戸大学、文系)

・その企業の技術に対する姿勢の指標となる。ある程度の公平性が担保される(東北大学、理系)

・面接の合否基準は渡されていると思うが、面接官によって価値観が異なるので、面接官Aでは合格できたのに面接官Bと面接したため落選したということがあると学生側としていたたまれないと思うから(早稲田大学、文系)

・地方組にとって、東京へ行くのは経済的にも重荷になるので、動画やスカイプ等でできるのは魅力的だから(同志社大学、文系)

・一定の基準以外の要素で判断されることがないため(千葉大学、文系)

・経費削減、人工知能は合理的であると考えるので納得がいく(大阪市立大学、文系)

・人だけだと見た目や雰囲気に流されていい評価をしてしまうことがありそうだから(青山学院大学、文系)

【どちらともいえない】

・AIの判断基準が分からないから、何とも言えない。もしかすると、人が面接するより公平ということもあるかもしれないが、特別な能力がないと受からない、などとなったら困る。(大阪大学、文系)

・作業の効率化を図るには利用するべきであると思う一方で、本当に正しく判断できるか心配になるため(九州大学、理系)

・印象という曖昧な基準をAIが測れないと思うので印象を重視する面接の場合は不適切、それ以外では有用に思う(宇都宮大学、理系)

・人と人で話して判断するのが面接だと思うので、採用という企業にとっても大事な選考過程において機械を入れるのはおかしいと思う(宮崎大学、理系)

・効率面を考えると賛成だが、ロボットに人生を決められたくない(龍谷大学、文系)

・AIと話すことに対して慣れていないため、また別に対策が必要になる。しかし、感情論ではないところはメリットになると考える(東洋大学、文系)

・人と話したほうが楽しく話せるが、個人差なく合否判定ができるのは良いと思う(福岡大学、文系)

【反対】

・これからともに働くことになる人たちなので、じかに言葉を交わしながら、判断するべきだと思う(大阪大学、文系)

・機械によるパターン化された人材選択は効率こそ良いが、人事の方の目で選んでくれたほうが会社のために働く気になれる(大阪大学、文系)

・AIのバグの危険性、人柄が伝わるのかどうか疑問、容姿で判断されそう(名古屋大学、文系)

・AIが面接の何を見ているのか分からないから。人間ならある程度の反応はあるがAIの場合、こちらが一方的に話すだけであり、恐らく熱意といったものはAIでは伝わらないのではと感じる(京都大学、理系)

・せっかく直接会うので人間に見てもらって、人柄や雰囲気を些細なところからでも感じてほしいから(慶應義塾大学、文系)

・面接では話の内容だけではなく目の動き、声の出し方なども相手への印象に微妙に影響するのでそれは実際に人間相手でないと評価できない(慶應義塾大学、文系)

・この先、AIよりも人とコミュニケーションをとる機会のほうが多いはずなので、AIを活用する意味を理解できない(関西学院大学、文系)

・本来人間同士で行うコミュニケーションをAIが行ったとしても、望ましい結果にならないと思うから(大阪府立大学、文系)

・一緒に働きたいかどうかは働く人が見ないと分からないのではと考える(法政大学、文系)

・将来がかかっている採用面接をAIで判断されるのは納得いかない。一緒に働く社員の目で見て考えてほしい(大分大学、文系)

企業側から見た面接の果たす役割は、もちろん自社で活躍してくれそうな人材であるかを見極めることもありますが、それだけではありません。自社への応募動機を形成、あるいは強化して志望度をより高めること、これも面接が果たす大きな役割です。スマホやPC等の端末に向かっての無機質なAI面接では、この役割は果たせないのではないでしょうか。また、面接は企業が学生を見ているだけでなく、学生も同時に企業を見て確認しているわけで、学生は「合う・合わない」の感触をどこで感じればよいのでしょうか。AIを活用した選考は、まだまだ改善すべき点がある気がします。

AIの活用は応募意欲を減退させる

今回の調査では、「AIの活用の是非」だけでなく、志望企業が「選考にAIを活用していることが分かったら、応募に影響するか」という質問も投げ掛けてみました。恐るべき結果となりましたので、ご紹介します。

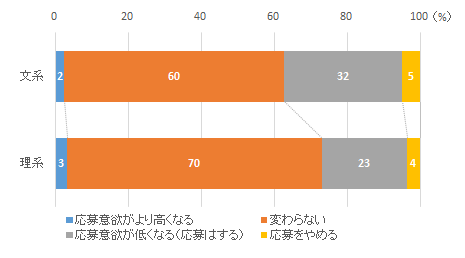

まずは、「エントリーシートの書類選考にAIを活用していることが分かった場合」です[図表5]。「応募意欲がより高くなる」あるいは「変わらない」とする学生は、文系で62%、理系で73%を占めますが、「応募意欲が低くなる(応募はする)」とする学生が文系で32%、理系で23%、さらには「応募をやめる」とする学生が文系で5%、理系でも4%となりました。導入の是非では、「賛成である」とした学生が文理ともに2割ほどいましたが、「応募意欲がより高くなる」ほどのプラス要因にはならないばかりでなく、「反対である」とした学生よりも多くの学生が「応募意欲が低くなる(応募はする)」「応募をやめる」と回答していることになります。

[図表5]AIによるエントリーシート書類選考が分かったら

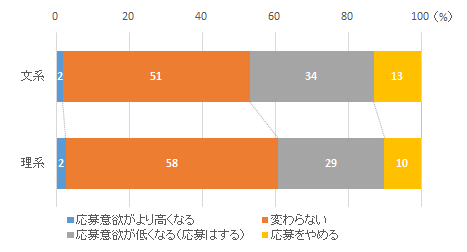

もう一つの「面接にAIを導入していることが分かった場合」では、もっと深刻な結果となっています[図表6]。「応募意欲がより高くなる」あるいは「変わらない」とする学生は、文系で53%、理系で60%に対し、「応募意欲が低くなる(応募はする)」とする学生が文系で34%、理系で29%、さらには「応募をやめる」とする学生が文系で13%、理系でも10%となりました。

[図表6]AIによる動画面接が分かったら

エントリーシートの書類選考にAIを活用しているかどうかは、学生にその旨を告知しない限り分からないことですが、面接でのAI活用はそういうわけにはいきません。通常の面接であれば生身の面接官が対峙するわけですが、AIを活用した面接の場合には、PCやスマホに向かってAI面接官の機械音に対して応答することになりますから、もはや隠しようがありません。地方学生の場合には、時間や交通費の面でメリットを感じることもあるでしょうが、都市部の学生にとってはあまりメリットを感じることもなく、評価基準も不明確なまま、ただAIに選別されるという味気なさだけが残ることになります。

採用活動におけるAIの活用は、先進的な企業のイメージを醸成することにはなるかもしれませんが、志望学生の応募意欲を減退させる危険性をはらんでいることをよく認識しておく必要がありそうです。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |