代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

昨年よりも早いペースで企業の内定出しが進んでいるようですが、経団連の指針による選考解禁日である6月1日を迎え、内定保有者はこの1日だけで一気に増えたはずです。「面接」という表現を使わず、「面談」「懇談会」「質問会」等の名目で進む大手企業の実質的な面接選考は今年も4月くらいから繰り広げられ、6月1日、さらには6月2日・3日の週末も含めて、形式的な最終面接・確認面接が行われ、かなりの学生が即日内定を得た模様です。6月2日・3日の週末を利用しての選考を実施しなかった企業は、6月4日の月曜日になって、学生を取り巻く環境(内定保有状況)が大きく変わっていることにとまどった企業もあることでしょう。

HR総研では、6月後半に企業、学生双方に採用・就職活動動向調査を行いますので、その結果はまた来月以降にお知らせします。

プレオープン前からデッドヒート

6月1日には、2019年卒採用のための面接選考が解禁されるとともに、2020年卒向けの就職ナビが一斉にプレオープンしました。採用広報解禁日の来年3月1日からは、20年卒向けの採用情報が公開され、プレエントリーの受付も開始されます。これをグランドオープン(正式オープン)と称し、それまでの状態をプレオープンと呼んでいます。現在は、19卒向けの採用情報が参考データとして公開されるとともに、インターンシップの募集情報の閲覧とそのエントリーができる、いわば「インターンシップナビ」の色彩が強くなっています。

今年は、6月1日の20年卒プレオープン前から、就職ナビの2強である「リクナビ」と「マイナビ」の競争が過熱していました。通常、就職ナビの会員登録は、6月1日のプレオープン後からになりますが、「リクナビ2020」はプレオープンサイトの予告ページ上でスマートフォンの新卒向け就活準備アプリ「リクナビ2020」(通称リクナビアプリ)を紹介し、ダウンロードして事前に会員登録をすることを呼び掛けるという行動に出たのです。インターンシップ関連の基礎知識を解説した記事をはじめとした就活準備ガイドの閲覧のほか、6月開催のインターンシップイベントへの参加予約も可能となっています。

「マイナビ2020」もすぐに追随し、プレオープンサイトの予告ページ上で新卒向けインターンシップ・就活アプリ「マイナビ2020」を紹介し、事前の会員登録を促しました。「マイナビ2020」では、リクナビアプリと同様の各種記事が充実しているほか、6月1日以降に掲載予定のインターンシップ募集企業の一部について、募集の詳細情報の閲覧やエントリーはできないものの、気になる企業を「キープ」することで、公開後にすばやく閲覧できる機能を提供するなど、差別化を図っています。

昨年までは6月1日のプレオープン後に公開していたアプリをプレオープン前に公開し、プレオープン後にWEB上で公開していた記事や機能を、事前にアプリで提供してしまうというものです。WEBかアプリかの違いだけですので、ここまで来るとWEB上で展開するのと何が違うのだろうという気がしないでもないです。特に文系学生においては、就活に関するWEB閲覧は、PCよりもスマホのほうが多い現状を考えると、WEBかアプリかの違いはないに等しいといえます。

プレサイトの情報公開日(6月1日)や掲載できる情報の範囲などは、就職ナビ提供会社(就職情報会社)で構成される懇話会で申し合わされているだけでしょうから、インターンシップ情報の公開とそこへのエントリー機能の提供については6月1日という制約を設けつつも、就活準備記事や就職ナビ提供会社主催のインターンシップイベントへの参加予約については、6月1日以前でも認めるように変更すればよいのではと思います。今年のインターンシップイベント日程で早いものでは6月3日なんて企画もありましたから、イベント情報の公開と予約は5月からできないと学生にとっても不便だと思われます。

膨れ上がったインターンシップ情報

6月1日にプレオープンした「リクナビ2020」と「マイナビ2020」に掲載されているインターンシップ情報を見てみましょう。(2018年6月1日現在)

まずは、「リクナビ2020」です。インターンシップ情報の掲載社数はなんと1万162社と、初めて1万社を超えています。さらに、そのうち応募可能な企業数は1万157社と、わずか5社を除いたほぼすべての企業が「リクナビ」から応募が可能となっています。昨年の「リクナビ2019」の掲載企業数は8,618社(2017年6月6日時点)でしたので、1,500社以上も多くなっていることになります。

一方の「マイナビ2020」のインターンシップ掲載企業数は4,287社、うちエントリーまで可能な情報が4,226社と、こちらもエントリー可能な企業割合が98%を超えています。昨年の「マイナビ2019」の掲載企業数は3,177社(同)でしたので、掲載社数は昨年よりも1,000社以上増えています。大企業では、すでにインターンシップを実施しない企業のほうが圧倒的に少なくなっていますが、中堅・中小企業においてもインターンシップは、セミナーや会社説明会と同様に、採用活動の基本的な活動の一つとなってきているようです。

8月のインターンシップ情報だけで6,000社

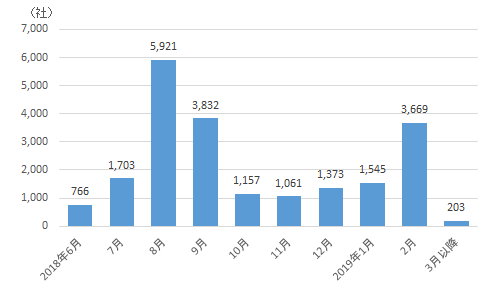

ここでは「リクナビ2020」を例にして、インターンシップ情報の掲載内容についても詳しく確認してみましょう。開催月別の企業数を見てみると、6月 766社、7月 1,703社、8月 5,921社、9月 3,832社、10月 1,157社、11月 1,061社、12月 1,373社、2019年1月 1,545社、2月 3,669社、3月以降 203社となっています[図表1]。

[図表1]「リクナビ2020」掲載のインターンシップの開催月

8月に開催する企業だけで6,000社近くにもなっています。HR総研が3月に実施した採用担当者向けの採用活動動向調査では、2019年2月が開催のピークになるとの結果になっていましたので、現時点ですでに実施企業は3,700社近くになっていますが、今後さらに積み上がり、6,000社を優に超える見込みです。

なお、現時点では、秋以降のプログラムについて実施月の表記はあるものの、具体的な日程の記載がなく、「随時」の表記になっている情報が多くあります。その状態で学生のエントリーを先に受け付け、日程が決まり次第案内するというフローをとっている企業が少なくありません。このフローの場合、学生にとってみれば、日程が合わなければ本来提供することのなかった個人情報を先に提供していることになります。企業にとってみれば、自社に関心のある学生のリストを入手することができる都合のいいフローになりますが、明らかに間違ったフローだと言わざるを得ないのではないでしょうか。

席巻する1Dayインターンシップ

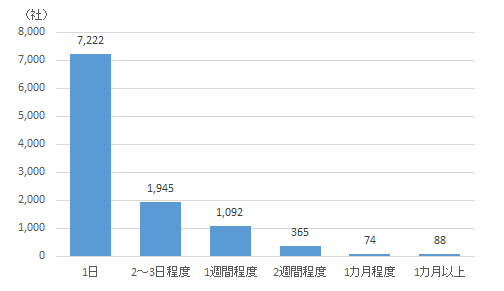

次に、実施日数を見てみましょう[図表2]。「1日」とする企業は7,222社で、全掲載企業に占める割合は71%と7割を超えます。次いで「2~3日程度」が1,945社(19%)、「1週間程度」が1,092社(11%)と続き、「2週間程度」となると365社(4%)にとどまります。圧倒的に「1日」タイプ、いわゆる1Dayインターンシップが大勢を占めています。

[図表2]「リクナビ2020」掲載のインターンシップの実施日数

一昨年にHR総研が実施した採用担当者対象の調査では、「1週間程度」の割合が27%に対して、「1日」の割合は51%でした。掲載情報と採用担当者を対象とした調査結果を単純に比較はできないものの、「1週間程度」が16ポイントも減少したのに対して、「1日」は20ポイントも伸びていることになります。昨年、経団連がそれまで「5日間以上」としていた最低実施日数の制限を外した影響が大きく現れています。

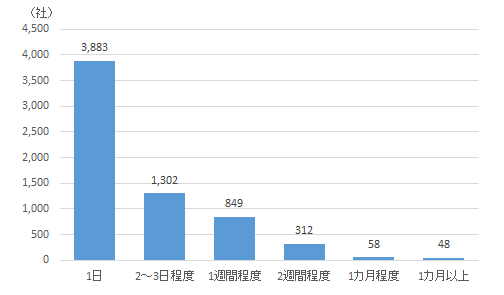

特に顕著なのが、サマーインターンシップの在り方です。1~2月のウインターインターンシップはかねてより「1日」タイプのインターンシップが多くありましたが、8~9月のサマーインターンシップでは、かつては「1週間程度」のほうが多い状況でした。ところが、「リクナビ2020」掲載のインターンシップ情報を「開催月」と「実施日数」で掛け合わせて検索してみると、8月に実施予定のインターンシップでは、「1週間程度」が849社(14%)と全体より3ポイントほど高くなっていますが、「1日」は3,883社で66%にも上ります[図表3]さすがに全体よりは5ポイントほど低くなっていますが、「1週間程度」の実に4.5倍以上にもなります。数年前までは「1週間程度」のほうが多かったなんてとても考えられない数字の開きになっています。

[図表3]「リクナビ2020」掲載のインターンシップの実施日数(18年8月実施予定)

学生に好評だったインターンシップに学ぶ

2020年卒をメイン対象としたサマーインターンシップが間もなく開催されるのを前に、昨年の夏から今年の2月にかけて開催された、19年卒をメイン対象としたインターンシップで学生の評判がよかった企業とその理由(プログラム内容)をご紹介します。今後のインターンシップの参考にしていただければと思います。

[図表4]は、学生が選んだ評判のよかったインターンシップ実施企業です。学生1人につき1社のみの投票になりますので、1社当たりの得票数はそれほど多くありません。ただ、複数企業のインターンシップに参加することが当たり前になっていることを考えれば、参加者にそれなりのインパクトを与えた企業ということになります。

[図表4]評判がよかったインターンシップランキング

| 順位 | 企業名 | 票数 |

| 1 | 日本航空(JAL) | 12 |

| 2 | 三井住友海上火災保険 | 10 |

| 2 | ニトリ | 10 |

| 4 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 8 |

| 4 | オリエンタルランド | 8 |

| 6 | Plan・Do・See | 7 |

| 6 | SCSK | 7 |

| 8 | NTTデータ | 6 |

| 9 | ジェーシービー | 5 |

| 9 | クラブツーリズム | 5 |

| 9 | 楽天 | 5 |

| 9 | キリン | 5 |

| 9 | 富士通 | 5 |

| 9 | 全日本空輸(ANA) | 5 |

■1位 日本航空(JAL)

・仕事内容の説明やグループディスカッションのほか、パイロットの機長講話を聞いたり、仕事を体験することができた(早慶クラス/文系)

・グループディスカッション、機長講演、シミュレーター体験(早慶クラス/文系)

・就業体験 カウンター業務、ゲート業務(中堅私立大/文系)

・空港見学、成果発表(その他私立大/文系)

・体験プログラム、実際に働いてみる(その他私立大/文系)

・シミュレーター操縦(その他国公立大/文系)

・副パイロットとの対談(旧帝大クラス/理系)

・工場見学(旧帝大クラス/理系)

映像による紹介ではなく、航空会社ならではの体験や講師の話を盛り込んだ内容が学生にインパクトを与えています。室内でのセミナーやグループワーク形式ではないプログラムは、理解促進はもちろんのこと、他社との明確な差別化につながります。

■2位 三井住友海上火災保険

・さまざまな部門の知識を学び、チーム対抗でワークに取り組む。最終日には、自分たちで新しい保険の商品をプレゼンする(早慶クラス/文系)

・仕事体感ワーク(リスクマネジメント、営業、損害サポート、商品開発)(上位国公立大/文系)

・内定者の方が毎日フィードバックしてくれたこと(上位私立大/文系)

・1day リスクを考える(上位私立大/文系)

・職場受け入れ型(その他私立大/文系)

・企業説明、営業ロープレ、損害サービスロープレ、商品開発ワーク(上位私立大/理系)

「内定者が毎日フィードバック」が目を引きます。インターンシップは、本来「育成の場」であることを考えると、"気づき"につながるフィードバックは極めて重要な要素です。成長実感ができるプログラムを考える必要があります。2月の本稿でも取り上げていますが、参加者全員に何がしかのフィードバックがあるプログラムは35%しかありません(HR総研調べ)。ぜひフィードバックをしてあげてください。

■2位 ニトリ

・ジョブローテーションを体感するグループワーク、経営・マネジメントの仕事を体感するグループワーク、商品の企画について話し合うグループワークがあった(その他私立大/文系)

・カードを使ったビジネスゲーム(その他私立大/文系)

・グループワークを通してニトリの歴史や会社の仕組みをゲーム形式で体験する(上位私立大/文系)

・社員さんからのフィードバックがしっかりしている(旧帝大クラス/文系)

・企業説明、自己分析(旧帝大クラス/文系)

・体感的に仕事を知るワーク(上位国公立大/文系)

・グループワーク 模擬的な仕事体験(旧帝大クラス/理系)

体感型のビジネスゲームも学生には目新しいものになりますので、"気づき"や"発見"につながり、理解促進だけでなく貴社への好印象の醸成にも寄与します。「自己分析」など、就職支援につながるテーマも学生の評価が高いようです。

■4位 損害保険ジャパン日本興亜

・3日間のプログラムでグループワークによる業務体験と内定者との座談会が組み込まれていた(旧帝大クラス/文系)

・グループワーク(損害サービス部門、営業部門の業務体感)、内々定者からのフィードバック(上位私立大/文系)

・ケーススタディ(上位私立大/文系)

・内定者企画(上位私立大/文系)

・仕事体験型インターンシップ(早慶クラス/文系)

内定者の座談会を聞くだけのセミナー形式のインターンシップが多い中で、各グループに内定者が入り込んでの座談会・懇談会形式のほうが、気軽に質問できる雰囲気を醸成しますので、参加者の満足度はより高くなります。

■4位 オリエンタルランド

・事業体感(旧帝大クラス/理系)

・会社の中を見学でき、社員と話す時間が多い(上位私立大/理系)

・1日目 座学での会社説明、2日目 グループワークを通した擬似業務体験、3日目 支店での職場見学(上位私立大/理系)

・企業説明、社員座談会、施設見学、グループワーク(早慶クラス/理系)

文系よりも理系で同社を挙げた学生が多くなっています。理系学生は、研究所見学、工場見学、会社見学など、実際の職場を見学することを好む傾向が強いようです。

■6位 Plan・Do・See

・新規立案グループワーク。社内で実際に採用されている議論を進めていくノウハウを使ってできたので、社内の意思決定の方法を知ることができました(早慶クラス/文系)

・企画体験と、座談会(中堅私立大/文系)

・会社説明会 グループワーク 質疑応答(その他私立大/文系)

・社員座談会(上位私立大/文系)

■6位 SCSK

・要件定義~テストまでのシステム開発体験、社員との座談会、会社説明(その他国公立大/文系)

・システム開発の疑似体験(早慶クラス/文系)

・就職活動の際の学生同士のコミュニケーションを取りやすくするアプリケーション開発(その他国公立大/理系)

・3日間のうち、2日間はグループでプログラミング、1日は社員や内定者との座談会(上位国公立大/理系)

・6人のグループでサイトの要件定義をして、発表するというものでした(上位私立大/理系)

・働き方改革を推進している企業だが、インターンシップでも休憩時間は作業してはいけないなどしっかり取り組みされていることが分かったから(その他国公立大/理系)

■8位 NTTデータ

・新しいシステムの考案と具体的な詳細の設計(上位国公立大/文系)

・2週間の職場配属型。技術開発部において、サーバーとの通信ログを用いた異常検知の研究テーマに携わりました(早慶クラス/理系)

・新規ビジネスの創出のためのグループワーク(その他国公立大/理系)

・グループワークの後、フィードバックがあったこと(その他国公立大/理系)

・社員との座談会が複数回あった(上位国公立大/理系)

・アイデアソン(※)(上位私立大/理系)

※アイデアソン:アイデアとマラソンを組み合わせた造語。新しいアイデアを生み出すために行われるイベントで、主にIT分野で使われる。

■9位 ジェーシービー

・グループワーク(上位国公立大/文系)

・ゲーム形式で業務理解をする(上位私立大/文系)

■9位 クラブツーリズム

・体感型のバスツアー(上位私立大/文系)

・社員と話せる(上位私立大/文系)

■9位 楽天

・現場で働いている社員さんの話を聞くことができて、仕事の具体的な内容を分かりました(旧帝大クラス/文系)

・社内のいろいろな人の話が聞けた懇親会(早慶クラス/文系)

・社員さんと実際に関わりが持てるインターン(上位私立大/理系)

・課題解決ワーク、営業体験ワーク(旧帝大クラス/理系)

■9位 キリン

・マーケティング講義(早慶クラス/文系)

・工場見学や研究所見学、現場社員との交流(旧帝大クラス/理系)

・社員との交流、グループワーク、個人でのワークと発表、工場見学や研究所見学(旧帝大クラス/理系)

■9位 富士通

・ICTを活用した未来を考えること(その他私立大/文系)

・企画立案(上位私立大/文系)

・仕事体験(早慶クラス/理系)

■9位 全日本空輸(ANA)

・社員の方がとてもいい雰囲気だった(上位私立大/文系)

・参加型のインターンシップ。チームで議論する(早慶クラス/文系)

・格納庫見学(旧帝大クラス/理系)

学生に評判のよかったプログラムの企業を見てくると、必ずしも就職人気企業ランキングによく顔を出してくる企業ばかりではありません。インターンシップのプログラム次第で学生の評価を得ることは十分に可能です。ぜひ、他社との差別化が図られたプログラムの作成を心掛けていただければと思います。

なお、今回のコメントでは紹介していませんが、インターンシップは当日のプログラム内容だけでなく、参加者の事前選考方法に始まり、参加者・落選者へのフォローに至るまでトータルに計画を立てるようにしましょう。フォローというと、一般的には参加者の中で優秀だと思われた学生だけが対象だと思われがちですが、参加者だけでなく落選者のフォローまでを考える必要があります。インターンシップの事前選考に落ちた学生は、本選考に応募しても無駄だと考え、正式応募に至らないケースが少なくないからです。ぜひご注意を。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |