代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

4月26日、リクルートワークス研究所より、「第35回 ワークス大卒求人倍率調査(2019年卒)」が発表されました。2019年3月卒業予定の大卒求人倍率は、前年の1.78倍から0.10ポイント高い1.88倍で、7年連続の上昇となりました。企業の求人総数は、前年の75.5万人から81.4万人へと5.8万人増加したのに対し、一方の民間就職希望の学生数は、前年の42.3万人から微増の43.2万人にとどまり、求人に対して38.1万人の人材不足となっています。メガバンクの新卒採用数抑制のニュースが流れましたが、産業界全体からするとまだまだ求人意欲は衰えることを知らないようです。

※リクルートワークス研究所公表の調査報告書はこちら

さらに厳しくなる中小企業と流通業・建設業の採用環境

同調査結果を従業員規模別に見ると、「300人未満」の企業では前年より3.46ポイント高い9.91倍となり、過去最高(従業員規模別の集計は2010年3月卒から実施)を記録。10人の求人に対して、志望する学生は1人にも満たないという「超売り手市場」の様相で、中小企業を取り巻く採用環境は、とてつもなく厳しいものになっています。ちなみに、他の規模についても前年からの変動状況を見ると、「300人~999人」1.45倍→1.43倍、「1000人~4999人」1.02倍→1.04倍、「5000人以上」0.39倍→0.37倍となっており、いずれもそれほど大きな変動は生じていません。数字の上では、「5000人以上」の企業では「売り手市場」どころか「超買い手市場」の状況が続いています。ただし、実際には、志望する学生とのマッチングや、他社との優秀な学生をめぐっての争奪戦がありますので、「超買い手市場」を実感できている企業はそれほど多くはないでしょう。

もう一つ、業種別のデータも見てみましょう。メガバンクが今後数年間で大量の従業員数削減を進めるとの報道を受けて、各社の就職人気企業ランキングや志望業界ランキングで「銀行離れ」の傾向がくっきりと浮かび上がっていましたが、今回の調査でも「金融業」への就職希望者数は前年の5万8200人から5万2500人へと大きく減少しています。メガバンクでの採用数抑制はあるものの、「金融業」の他業種での採用意欲は堅調のようで、求人数は前年の1万800人から微増の1万900人となっています。その結果、「金融業」の求人倍率は、前年の0.19倍から0.21倍へと0.02ポイント変動しただけで、依然として学生にとっては狭き門となっています。

一方、これまでも採用環境の厳しい業界である「流通業」と「建設業」における前年からの求人倍率の変動は、それぞれ11.32倍→12.57倍、9.41倍→9.55倍へとさらに高くなり、いずれも過去最高(業種別の集計は1996年3月卒以降実施。建設業は2010年3月卒以降実施)を更新しています。先ほど、中小企業の採用環境の厳しさに触れましたが、「流通業」の厳しさはさらにその上を行っていることになります。他社と同じ採用手法をとるのではなく、独自の採用戦略・戦術を開発していくことが求められています。

凋落した銀行人気

今回も前回に引き続き、HR総研が3月下旬に実施した2019年卒業予定の大学生(楽天「みん就」会員)を対象とした「2019年就職活動状況調査」の結果を基に、今年の学生の傾向を見ていきたいと思います。

まずは、「最も就職したい業界」と「最も就職したくない業界」です。それぞれ最大3業界まで選択してもらい、その結果を文理別に昨年と比較してみました。

「最も就職したい業界」[図表1]では、文系の1位は昨年に引き続き「総合商社、専門商社」で、昨年の17.9%から21.4%へとさらに3.5ポイント増やしています。2位には昨年の4位から2.1ポイント増やした「建設、住宅、不動産」が入り、3位には「情報処理、システム開発」が昨年の11位から3.5ポイント伸ばしています。昨年3位の「地方銀行、信用金庫」、5位の「メガバンク、信託銀行」はそれぞれ4.0ポイント、3.9ポイント減少して8位、11位と後退しています。

理系では、昨年3位の「水産、農林、食品」が5.0ポイント伸ばして1位に、2位には昨年と同じく「紙、パルプ、化学、素材」が入り、3位には昨年トップの「情報処理、システム開発」が7.1ポイントも減少しながらもランクインしています。「メガバンク、信託銀行」と「地方銀行、信用金庫」は昨年15位と22位で、両者の間には2.8ポイントの差がありましたが、今年はともに20位で並びました。

[図表1]最も就職したい業界

資料出所ProFuture/HR総研「2019年就職活動状況調査」(18年3月、以下図表も同じ)

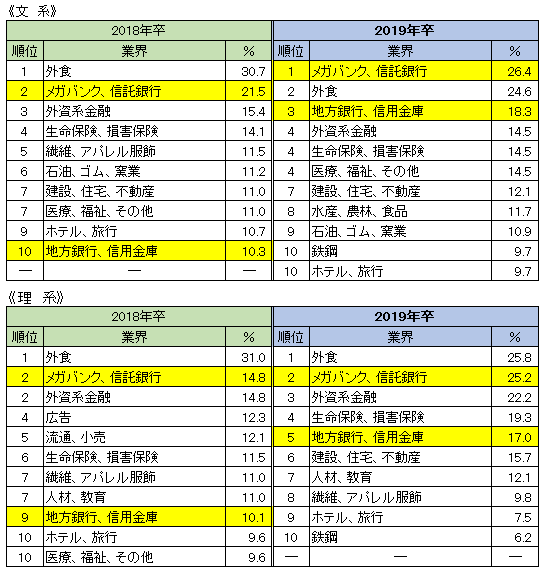

一方、「最も就職したくない業界」では驚くべき結果となりました。文系では、昨年1位は30.7%の「外食」で、調査開始以来、2位以下を大きく引き離して不動の位置となっていました。2位には21.5%の「メガバンク、信託銀行」、3位には15.4%の「外資系金融」が続き、「地方銀行、信用金庫」も10位(10.3%)にランクインしていました。今年は、なんと不動の「外食」(24.6%)を抑えて、「メガバンク、信託銀行」が26.4%で1位となりました。「地方銀行、信用金庫」も18.3%で3位に上がっています。

理系では、昨年の1位は「外食」(31.0%)、2位には「メガバンク、信託銀行」と「外資系金融」が14.8%で並び、「地方銀行、信用金庫」は9位(10.1%)でした。今年は、上位3業界の順位こそ大きな変動はないものの、1位「外食」(25.8%)、2位「メガバンク、信託銀行」(25.2%)、3位「外資系金融」(22.2%)と、1位の「外食」に2位以下が迫るポイント数となっています。「地方銀行、信用金庫」も17.0%と6.9ポイントも伸ばして5位へと順位を上げています。これまで人気業界といわれていた「銀行」ですが、今年は大きなターニングポイントを迎えているようです。

[図表2]最も就職したくない業界

減少したプレエントリーと合同セミナー参加

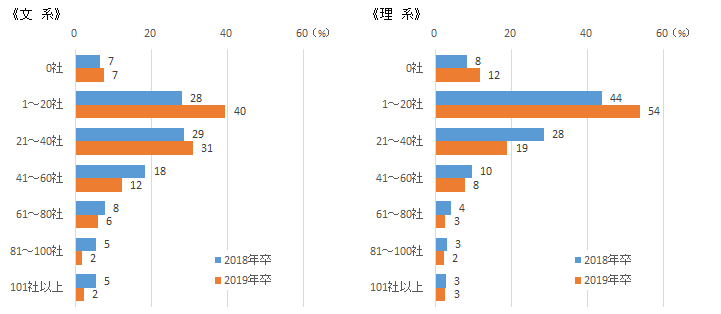

ここからは、就活学生の活動量についてチェックしていきたいと思います。まずは、3月1日に就職ナビが正式オープンしてからのプレエントリー社数を、文理別に昨年同時期の調査結果と比較してみます[図表3]。

文系では、「40社以下」のポイント数が15ポイントも伸びた代わりに、「41社以上」のポイント数が軒並み減少しています。理系でも「20社以下」のポイント数が14ポイントも伸び、その分「21社以上」のポイント数はいずれも減少しています。解禁後約3週間経過時点でのプレエントリーの総量は、文系・理系ともに大きく減少していることが分かります。

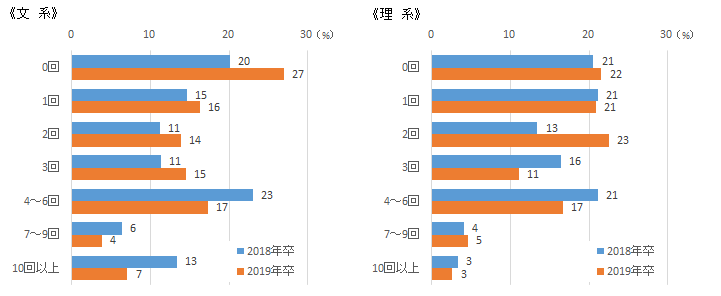

続いて、学内での企業セミナーへの参加回数を昨年調査と比較してみます[図表4]。文系では、「0回」と回答した学生が20%から27%へと7ポイントも伸びたのをはじめ、「3回以下」とする学生の合計が57%から72%へと15ポイント伸び、逆に「4回以上」は軒並み減少しています。理系では「0回」「1回」と回答した学生の割合に大きな変動はなかったものの、「2回」とした学生は13%から23%へと10ポイントもの伸びを見せ、その分「3回」は16%から11%へ5ポイント、「4~6回」は21%から17%へと4ポイントも減少しています。ここ数年増加の一途をたどっていた学内企業セミナーへの参加回数も、文系・理系ともに減少傾向に転換しています。

就職ナビ主催の合同セミナーへの参加状況についても見てみましょう[図表5]。文系では、「0回」が昨年の29%から35%へ、「1回」が16%から21%へと伸び、「2回以上」は軒並み減少となっています。理系でも、「0回」が昨年の37%から53%へと16ポイントも伸び、「1回以上」はほぼ軒並み減少となっています。学内企業セミナーへの参加回数と同様、就職ナビ主催の合同セミナーへの参加回数もはっきりと減少傾向が見られます。依然として学生側の「売り手市場」が続く中、学生が余裕を持ってしまっているのではないかとの懸念もありますが、その結論は以降のデータまで待ちたいと思います。

昨年よりも増えている面接活動量

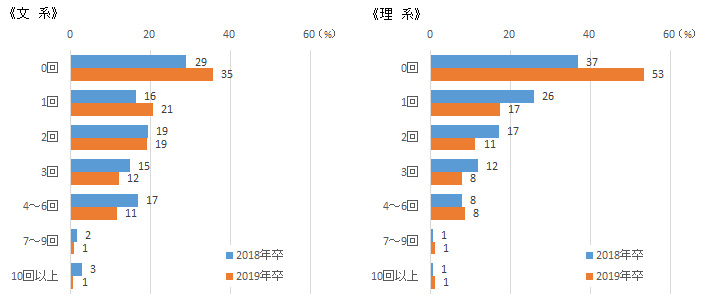

ここからは個別企業のセミナー参加や面接社数について確認してみましょう。まず、個別企業のセミナー参加社数を昨年調査と比較してみます。こちらは昨年の調査と選択肢の区分がやや異なるため、あくまでも参考データとなります。ちなみに昨年の選択肢では、4社以上の区分は、「4~6社」「7~9社」「10~14社」「15~19社」「20社以上」となっており、「10社」や「20社」といったキリのいい社数が一つ上の区分に含まれています[図表6]。

文系、理系ともに11社以上の区分では昨年を下回っていますが、「6~10社」は大きく昨年を上回っています。これまで見た学内企業セミナーや合同企業セミナーほどの落差はないように見えます。

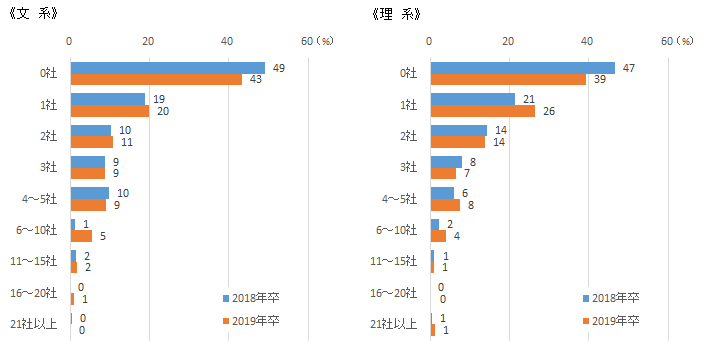

次に面接社数について確認してみましょう。こちらも個別企業セミナーへの参加社数データと同様に選択肢にやや差異がありますので、ご了承ください[図表7]。まず気付くのが、どちらも「0社」の学生が減っていることです。文系では49%から43%へと6ポイントの減少、理系では47%から39%へと8ポイントも減少しています。逆にいえば、その分だけすでに面接を受けたことのある学生が増えたということです。そればかりか、「6社以上」の面接を受けた学生で比較してみても、文系では昨年の3%から8%へ、理系でも4%から7%へと増加しています。

つまり、学生の就職活動のステップの中で、プレエントリーや合同企業セミナーへの参加に関する活動量は減少しているものの、個別企業のセミナー参加に関する活動量はそれほどの減少にはなっておらず、面接に至っては逆に昨年よりも活動量が増加しているのです。「売り手市場」の中、学生がのんびりと胡坐(あぐら)をかいているとはいえないようです。

二つの大きな流れが影響

こうした変化に関して、考えられる要因は何でしょうか。私は二つの要因があると考えます。

一つは、前回の本欄でも取り上げた「インターンシップ」の影響です。インターンシップ参加学生、あるいはその一部の優秀と評価した学生に対して、プレエントリーから始まる就職ステップを求めるのではなく、個別企業セミナーへの参加から、あるいはそれをも省略して面接から進めている企業が少なくないと推測されます。経団連の「採用選考に関する指針」の手引きでは、広報解禁前のインターンシップについては、「産学連携による人材育成の観点から、学生の就業体験の機会を提供するものであり、…採用選考活動とは一切関係ないことを明確にして行う必要がある」とされていますが、実際には採用活動に利用されているケースが大半です。また、インターンシップの最低日数の制約が外れたことで1Dayインターンシップが横行し、それが個別企業セミナーの役割を担っているケースも少なくないでしょう。そう考えれば、個別企業セミナーへの参加社数が昨年よりも減少しているにもかかわらず、面接社数は逆に増加していることは不自然ではありません。

もう一つは、ダイレクトソーシングの拡大です。従来の「就職ナビからのプレエントリー→セミナー参加→エントリー(正式応募)→面接」といった流れではなく、逆求人型サイトを利用しての個別オファーや、内定者・社員を活用した紹介制度などでは、大勢の学生を集めてのセミナーではなく、個別対応での面談による動機づけからすぐに面接に移行するケースが多くなります。そのため、それ以前のステップでは現れなかった学生が、「面接」ステップから突然現れることになります。ダイレクトソーシングの利用は、企業・学生ともに年々に増加傾向にあり、従来型の就職・採用ステップごとのデータ比較では追いつかなくなっているといえます。

内定出しの早期化はさらに進む

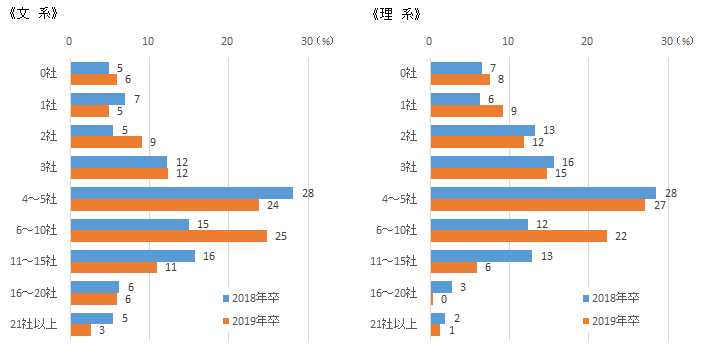

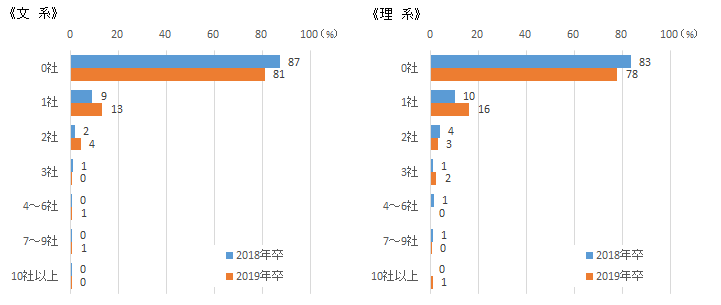

3月下旬時点での内定状況についても昨年と比較してみましょう[図表8]。文系・理系ともに「0社」、つまり内定をまだ1社も取得していない学生が減少していることが分かります。文系では昨年の87%から81%へ、理系では83%から78%へと減少しています。裏返せば、文系の19%、理系の22%はこの段階ですでに内定を取得しているということです。保有している内定社数を見ると、もちろんまだ「1社」だけの学生が大半ではありますが、すでに「2社以上」という学生も文系で7%、理系でも6%おり、中には「10社以上」というツワモノも存在しています。

2020年卒採用は現行スケジュールの継続がすでに発表されていますが、2021年卒採用に向けては今秋を目途に経団連からスケジュールの変更案が提示されることになっています。東京五輪に関連して、多くの大型イベント施設が使用できなくなることを避けるためという目的からすると、スケジュールの前倒しはほぼ確実です。現行スケジュールで進められる2020年卒採用でも、2021年卒採用のスケジュールを視野に入れたさらなる前倒し(早期化)が起きることが予想されます。就職ナビの正式オープンを待つことなく活動を始めること、さらには従来の採用手法にとらわれない複線型の採用ルートを構築することが求められてきます。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |