代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

前回の原稿を入稿するタイミングで飛び込んできたのが、経団連が2021年に入社する学生を対象とした採用活動のスケジュールを見直す方向だというニュースでした。2020年の東京五輪の影響で大型のイベント施設などが使用できなくなり、採用活動に支障を来すというのが主たる理由です。2020年入社の採用活動までは、現在の「3月 採用広報解禁、6月 面接選考解禁」ルールが継続されるとのこと。経団連では、かねてより「指針」のスケジュールである「3月 採用広報解禁、6月(16年卒は8月) 面接選考解禁」は政府に押し付けられたもので、自分たちが望んだものではなく、15年卒採用までの「12月 採用広報解禁、4月 面接選考解禁」の復活を求める声が少なくありませんでした。そういう意味では、東京五輪は採用活動スケジュールを見直すための「いい口実」になったとも言えます。

「スケジュールを見直すべき」が8割超

HR総研では、3月19日~26日に採用担当者を対象とした「2019年新卒採用動向調査」を実施し、その中で今回の経団連のスケジュール見直しについて、意見を聞いてみましたので、その結果からご報告します。

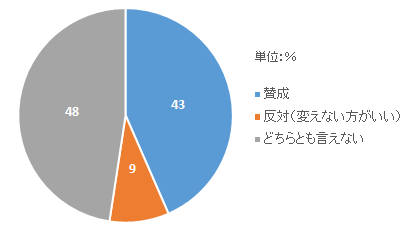

まず、「見直すこと自体をどう思うか」を聞いたところ、半数近い48%が「どちらともいえない」と態度を保留しながらも、明確に「反対(変えないほうがいい)」とする声はわずか9%にすぎず、残りの43%は「賛成」と回答しています[図表1]。賛否を明確にした人の中だけで見れば、8割以上の人が見直すべきと考えていることになります。意外にも大企業では、「反対(変えないほうがいい)」とする回答が13%で最も多くなりました。

[図表1]2021年卒採用に向けた経団連のルール見直しについて

資料出所:ProFuture/HR総研「2019年新卒採用動向調査」(18年3月、[図表2、4]も同じ)

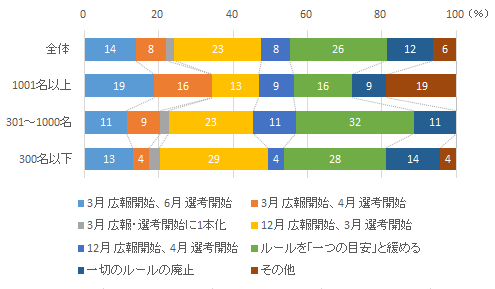

次に、具体的なスケジュール案についても聞いてみたのが[図表2]です。経団連が検討の複数案として挙げていた「3月 広報・選考開始に1本化」「12月 広報開始、4月 選考開始(かつての倫理憲章の日程)」「ルールを一つの目安と緩める」「一切のルールの廃止」に加え、「3月 広報開始、6月 選考開始(現在の指針)」「3月 広報開始、4月 選考開始」「12月 広報開始、3月 選考開始」「その他」の8択にしてみました。結果は、全体では「ルールを一つの目安と緩める」が26%でトップ、次いで「12月 広報開始、3月 選考開始」が23%で続きました。「3月 広報・選考開始に1本化」はわずか2%、かつての倫理憲章の日程である「12月 広報開始、4月 選考開始」も8%と少数意見にとどまりました。

[図表2]2021年卒向けの採用活動スケジュールはどうあるべきか

こちらは企業規模の違いにより意見が分かれています。大企業では、「ルールを一つの目安と緩める」は16%、「12月 広報開始、3月 選考開始」も13%と、他の企業規模より少なくなっています。その代わり、現在の「3月 広報開始、6月 選考開始」とする企業が19%で最多、「12月 広報開始、4月 選考開始」も16%と他の企業規模より多くなっています。やはり大企業では、倫理憲章時代の「12月 広報開始、4月 選考開始」の人気が依然として高いようです。

経団連は、今年の秋には方針を固めたいとしています。どんなスケジュールになるのか、注目したいと思います。

依然として学生の「大手志向」は続く

HR総研では、2019年卒採用の広報解禁から約3週間経過時点での動向を探るため、採用担当者を対象にした「2019年新卒採用動向調査」と、2019年卒業予定の大学生(楽天「みん就」会員)を対象とした「2019年就職活動状況調査」を、いずれも3月19日~26日に実施しました。今回は、「2019年就職活動状況調査」の結果を中心に、学生の意識と就職活動状況をご報告します。

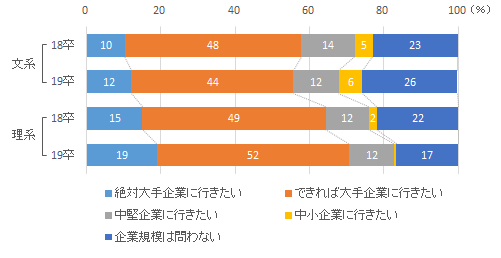

まずは、志望する企業規模から見ていきましょう。[図表3]は、文系・理系のそれぞれ前年同時期の調査との比較です。「絶対大手企業に行きたい」という層は文系・理系ともに増加傾向にありますが、「できれば大手企業に行きたい」という層は、理系では増加傾向であるものの、文系では逆に前年よりも4ポイント減少しており、「絶対大手」と「できれば大手」の合計で比べても、文系は前年よりも微減しています。ただ、合計で6割近い学生は「大手」にこだわっているわけですから、理系は「大手企業志向」がさらに高まり、文系も依然として高い状態が続いていると言えます。

資料出所:Profuture/HR総研「2019年就職活動状況調査」(18年3月、[図表5]以下も同じ)

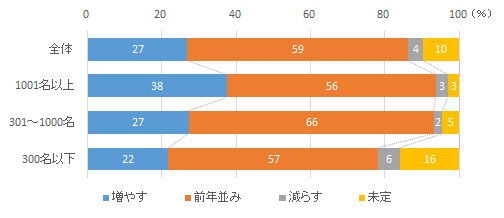

すでに19年卒の採用計画を発表した企業の中には、メガバンクのように対前年で大幅削減を計画している企業もあります。ただ、今回のHR総研「2019年新卒採用動向調査」でも、「減らす」とする企業は4%しかないのに対して、「増やす」とする企業は27%にもなります、[図表4]。大企業だけに限れば、38%もの企業が「増やす」としています。求人倍率は、18年卒の1.78倍(リクルートワークス研究所調べ)からさらに高まるのではないかと推測されます。

「ブラック企業」=「残業代が支払われない」

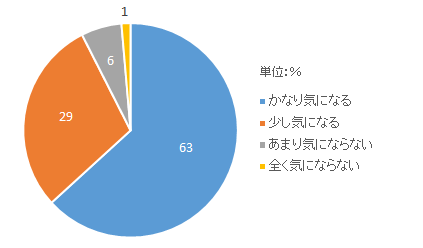

次に、何かと話題になる「ブラック企業」についても確認しましたので、その結果を見てみましょう[図表5]。まずは、自分が志望する企業が「ブラック企業」かどうかは気になるのかを聞いたところ、「かなり気になる」63%、「少し気になる」29%となり、合わせると9割以上の学生が「気になる」と回答しています。

居酒屋「和民」などでなじみのあるワタミや、広告代理店最大手の電通など、ここ数年、学生にも知名度の高い企業でブラック企業体質が騒がれましたので、極めて高い数字となっています。「気にならない」と回答している学生は、超大手企業を志望しているために安心・安全だと考えているのかもしれませんが、企業には、社会・消費者といった外に向けた顔と、社員(内)に向けた顔があることを理解したほうがよいでしょうね。「大手企業 = 社員にとって優良企業」では必ずしもないですし、逆に規模は小さくても社員にとって優しい、誠実な会社もたくさんあります。

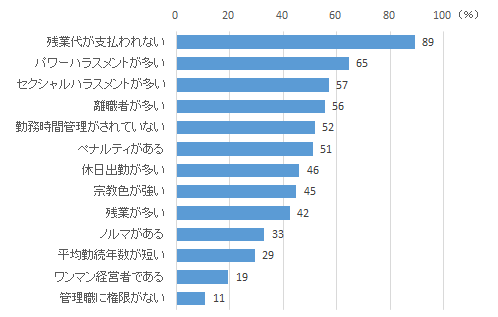

次に、何をもって「ブラック企業」だと思うのかを聞いてみました[図表6]。トップは、昨年同様「残業代が支払われない」で、89%とほぼ9割の学生が「ブラック企業」の特徴であると認識しているようです。次点の「パワーハラスメントが多い」(65%)とは、20ポイント以上も差があり、断トツのトップとなっています。

また今回は、「セクシャルハラスメントが多い」が57%で3位に入っています。ハリウッドの映画プロデューサーによるセクハラ疑惑に端を発し、Twitter上では「私も」を意味する「#MeToo」が一気に拡散し、世界的なセクハラ告発運動が展開されたことも大きいと思われます。その他の特徴として、「離職者が多い」(56%)、「勤務時間管理がされていない」(52%)などが高くなっています。「残業代が支払われない」は9割近かったのに対して、「残業が多い」は42%とその半分にも達しておらず、残業の多さは「ブラック企業」の代名詞にはならないようです。残業時間の程度にもよるのでしょうが…。

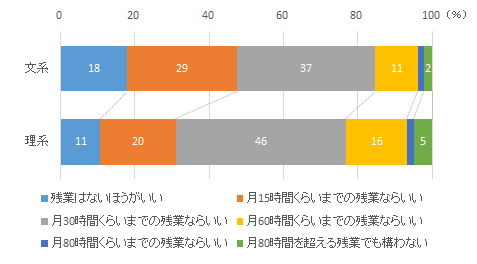

残業の許容時間は月間30時間まで

その残業時間について、具体的な許容時間を聞いてみました。まずは、文系と理系での意識の違いを見てみたいと思います[図表7]。文系、理系ともにボリュームゾーンは「月30時間くらいまでの残業ならいい」で、文系の37%、理系の46%が選択しています。通常月であれば、1日平均1時間~1時間半といったところでしょうか。「残業はないほうがいい」「月15時間くらいまでの残業ならいい」までを合わせると、文系では85%、理系でも77%に達します。

逆に言えば、1日1時間半以上の残業を許容する層は、文系では15%、理系でも23%しかいないということになります。社会に出てしまえば、実際にはそれ以上の残業になる会社のほうがまだまだ多く、好むと好まざるとに関わらず、それ以上の残業をせざるを得ないことになるのでしょうが。企業側は、この学生の意識を認識した上で対応する必要があるでしょう。かつて、「24時間働けますか!」などというCMが毎日のように流れた時代があったのは、もはや遠い昔なんですね。

大学クラスにより大きく異なる残業観

残業に対して、文系よりも理系のほうがやや許容範囲が広いのは、研究室での実験経験が大きいと思います。実験を一度始めたら、均一の実験環境でのデータを取得する必要性を考えれば、時間で終了するのではなく、ある区切りまでは何時になろうが実験を続けなくてはなりません。研究室での経験は、学問というよりも仕事に近いのだと思います。

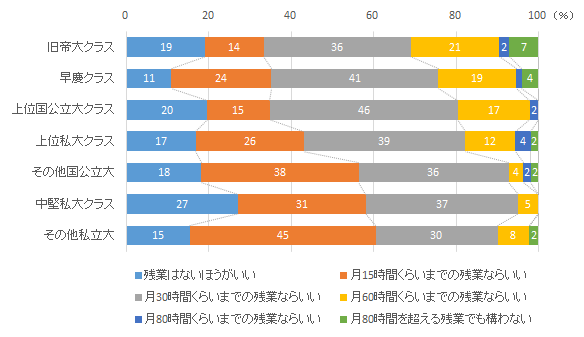

今回、残業時間に対する学生の意識について、面白い結果が出ましたのでご紹介します。文系、理系の比較だけでなく、文系の中での大学クラス別の比較をしてみたところ、[図表8]のような結果が得られました。

旧帝大クラスでは、「月60時間くらいまでの残業ならいい」とする学生が21%、「月80時間を超える残業でも構わない」とする学生が7%で、いずれもすべての大学クラスの中で最多となっており、「月15時間くらいまでの残業ならいい」は14%で最少となっています。早慶クラスも「月60時間くらいまでの残業ならいい」とする学生は19%と、旧帝大クラスに次いで多くなっている一方、「残業はないほうがいい」とする学生は11%で最も少なくなっています。

これに対して、中堅私大クラスを見てみると、「残業はないほうがいい」とする学生は27%にも達し、「月60時間くらいまでの残業ならいい」とする学生はわずか5%にすぎません。「月80時間くらいまでの残業ならいい」「月80時間を超える残業でも構わない」とする学生に至っては皆無です。[図表8]を見ると、見事に右肩下がりのグラフ傾向にあることが分かります。上位校の学生ほど「バリバリ働く派」が多く、そうでない大学の学生ほど「ライフワークバランス派」が多いと言えそうです。残業の多さや許容度で評価するのではなく、あくまでも成果で評価すべきなのは当然ですが、残業をしてでも成果を出そうとする意欲の表れとも受け取れるのではないでしょうか。

文系学生の1割は10社以上のインターンシップに参加

ここからは、今年の新卒採用の最重要キーワードともなった「インターンシップ」について見ていきたいと思います。きっかけは言わずと知れた、昨年4月に発表された経団連によるインターンシップのルールの変更です。それまで「5日間以上」としていた最低日数要件を廃止し、1日タイプのインターンシップも容認したことで、大企業においても1Dayインターンシップを実施する企業が激増するとともに、これまでインターンシップを実施してこなかった企業層でも、新たに1Dayインターンシップを始めるところが多く現れたのです。

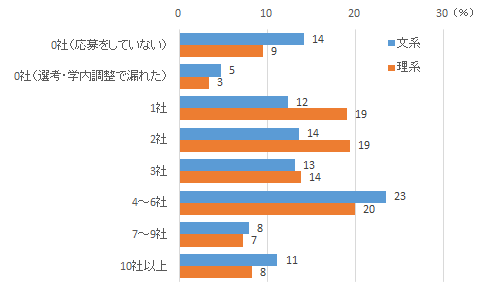

インターンシップに参加した社数を文理別に比較したのが。[図表9]です。どちらの企業にも応募すらしなかったという学生は、文系で14%、理系では9%にとどまります。前年の調査では、それぞれ16%と19%でしたので、特に理系においてインターンシップ参加への意識が高まったといえます。

インターンシップに参加した学生の割合は、文系は昨年の77%から81%へ、理系は77%から87%へと10ポイントも伸びています。文系においては、参加者割合では理系ほどの伸びはないものの、1人当たりの参加社数では大きな伸びを見せています。「4社以上」参加した学生で見てみると、昨年は文系で30%、理系で24%でしたが、今年は文系で42%、理系でも35%といずれも10ポイント以上の伸びとなっています。「7社以上」参加した学生は、文系で12%、理系で8%でしたが、今年は文系で19%、理系で15%に達します。いずれも7ポイントほど伸びています。昨年は選択肢を設けていませんでしたのでデータの比較はできませんが、今年の学生では文系の11%、理系でも8%の学生は、実に「10社以上」に参加したと回答しています。もはやセミナー感覚で参加している姿が目に浮かびます。

2月だけでも半数以上の学生がインターンシップに参加

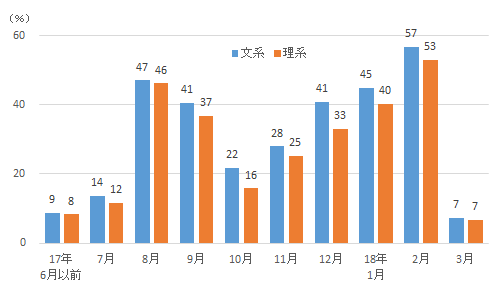

インターンシップに参加した時期を月別に見てみましょう。最も多いのは「2月」で、文系では57%、理系でも53%もの学生が参加しています[図表10]。「8月」からサマーインターンシップが本格化し、「10月」「11月」でいったんペースは落ちるものの、「12月」も「9月」と同じくらいの割合の学生が参加しているのには驚きます。そして、ピークの「2月」に向けて、「1月」はさらに増えていきます。

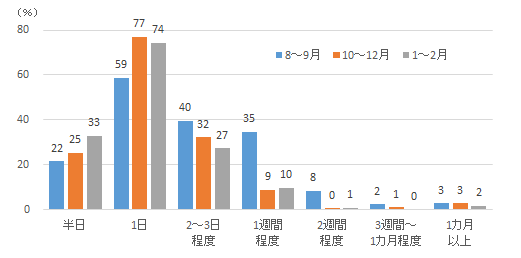

次に、開催時期をサマーインターンシップの「8~9月」、はざまの「10~12月」、ウィンターインターンシップの「1~2月」の3期に分けて、それぞれの時期に参加したインターンシップのタイプを比較してみましょう[図表11]。経団連が規定していた「5日間以上」は「1週間程度」に置き換えてご覧ください。8~9月では35%あった「1週間程度」は、10~12月には9%、1~2月では10%と大きく減少します。「2~3日程度」「2週間程度」も10月以降は減少しています。複数日程タイプに代わり大きく増えているのが、「半日」と「1日」、いわゆる1Dayタイプです。8~9月に複数日程タイプが多いのは、夏季休暇期間であり、複数日程のものでも学生の負担が少ないこと、大学と連携した単位認定のためのインターンシップがこの時期に多く実施されることなどが理由になります。

[図表11]参加したインターンシップタイプ(文系/時期別比較・複数回答)

一方、10月以降は平日の開催となるため1Dayが増え、1~2月は春季休暇に入るとはいえ、3月の採用広報解禁を直前にして、企業ができるだけ多くの学生との接点づくりを優先しようとした結果、1Dayタイプ中心の展開となっています。1~2月は、10~12月と比べると「1日」が減少し、それ以上に「半日」が増えています。ほとんどセミナーに近いプログラムのものが多く開催され、学生は1日で複数の企業のインターンシップに参加することもあったようです。

大学クラスによって異なる「支持するインターンシップ」の形式

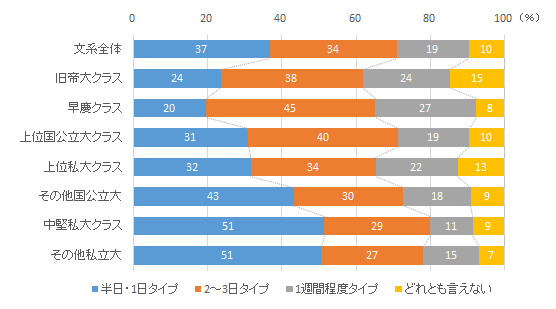

今回の調査では、学生が望むインターンシップはどういうものかを探るため、初めて「半日・1日タイプ」「2~3日タイプ」「1週間程度タイプ」の中から、最も望ましいタイプを選択してもらいました。理系でもほぼ同様の結果は出ていますが、特に文系において端的に表れましたので、その結果をご紹介します[図表12]。

[図表12]望ましいインターンシップのタイプ(文系/大学クラス別比較)

大学クラス別に整理してみると、望むインターンシップの形式が大きく異なることが分かったのです。例えば、「旧帝大クラス」や「早慶クラス」では、「半日・1日タイプ」を支持する学生はそれぞれ24%、20%にとどまるのに対して、「中堅私大クラス」と「その他私立大」では51%と半数を超えます。一方、「1週間程度タイプ」を支持する学生は、「旧帝大クラス」や「早慶クラス」ではそれぞれ24%、27%あるのに対して、「中堅私大クラス」と「その他私立大」では11%、15%と前者の半分くらいしかありません。「2~3日タイプ」も「旧帝大クラス」や「早慶クラス」と、「中堅私大クラス」や「その他私立大」を比較すると10ポイントからそれ以上の差があります。上位校は、複数日程の「じっくりタイプ」のインターンシップを好み、そうでない大学クラスは気軽に参加できる1Dayの「セミナータイプ」を好むといってもよさそうです。

学生との早期接点づくりのため、できるだけ多くの学生を受け入れるべく1Dayタイプのインターンシップを安易に計画するのではなく、ターゲットに応じたインターンシップのプログラムを考える必要がありそうです。2020年卒採用に向けたインターンシップの計画も始まっているころですが、ぜひこのことも念頭に置いたプログラムを作成していただければと思います。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |