代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

2017年を振り返ると、深刻な人材不足、働き方改革の推進、労働生産性の向上など、人事へ求められるものが、より多様化・高度化してきました。今年もこの傾向はさらに強まり、採用、育成、評価、管理、タレントマネジメント、ダイバーシティ、働き方改革、同一労働同一賃金、長時間労働是正など、ありとあらゆる領域においてさらなる変化が進行するでしょう。政府は人材政策の強力な推進を宣言しており、社会の注目度が極めて高くなっています。

また、技術革新が進み、新たなソリューションも次々と生まれてきています。こうした変化スピードに対応するには、企業単体で解決していくには難しく、積極的な外部との連携が必要不可欠になってきています。それは企業間の連携もあれば、産官学といった連携もあるでしょう。今後人事の世界でも、閉じた施策にとどまらないコラボレーション、オープン・イノベーションの発想が極めて重要になってきます。新卒採用においても例外ではありません。これまでの常識にとらわれない、新しい発想が求められています。昨年は、ソフトバンクがAIを活用することでエントリーシートの合否判定にかかる時間を大幅に削減したことが報じられましたが、今年はどんな新しい取り組みが出てくるのか楽しみです。

本欄では、今年も新卒採用における変化を皆さまにいち早くお伝えしていければと思います。本年も何とぞよろしくお願いいたします。

3割近くの企業が2018年卒採用を継続へ

HR総研では、昨年12月18~21日に「2018年新卒採用と2019年新卒採用に関する動向調査」を実施しましたので、今回はその結果をお知らせしたいと思います。まずは、2018年新卒採用の現状を見てみましょう。

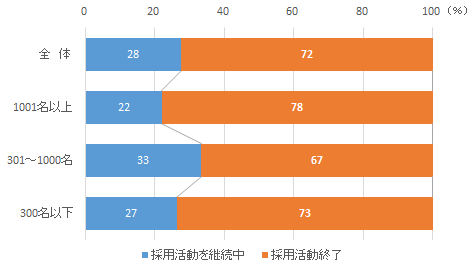

「超売り手市場」「内定辞退の増加」など、採用する企業に不利なワードばかりが目につく2018年新卒採用ですが、12月下旬の段階で、採用活動を継続している企業はどのくらいでしょうか。全体では28%の企業がまだ採用活動を継続中と回答しています[図表1]。

[図表1]2018年新卒採用活動の状況

資料出所:ProFuture/HR総研「2018年新卒採用と2019年新卒採用に関する動向調査」

(17年12月、以下図表も同じ)

企業規模別で見てみると、大企業(1001名以上)22%、中堅企業(301~1000名)33%、中小企業(300名以下)27%と、中堅企業で採用活動を継続している企業が最も多くなっています。メーカーと非メーカーで比べてみると、メーカーが31%、非メーカーが25%とメーカーのほうが採用活動を継続している企業が多くなっています。中でもメーカーの中小企業は44%と非常に高くなっています。

採用活動を終了するも計画達成企業はわずか4割

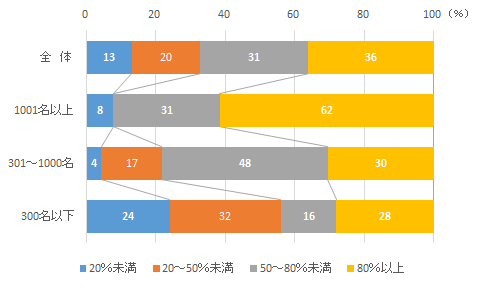

採用活動を継続している企業と、採用活動を終了した企業の内定充足率を比べてみましょう。まずは採用活動を継続している企業です。全体では3分の1以上の36%の企業が内定充足率は「80%以上」であるものの、「50%未満」の企業も33%と同程度の割合となっています[図表2]。ただし、企業規模別に見てみると、規模によって状況は全く異なります。大企業では、内定充足率「80%以上」の企業が62%に達し、まだ「50%未満」の企業はわずか8%にとどまります。これに対して、中堅企業では「80%以上」の企業は30%にとどまり、「50%未満」の企業が21%、さらに中小企業に至っては、「80%以上」の企業28%に対して、「50%未満」の企業は56%と大きく逆転しています。中小企業の厳しい現状が浮かび上がってきます。

[図表2]採用活動継続企業の内定充足率

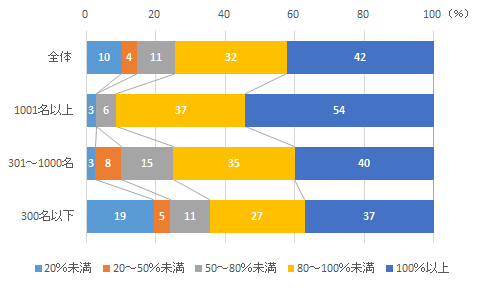

次に、採用活動を終了した企業の内定充足率を見てみましょう。充足率が「100%以上」の企業は、大企業でこそ54%と半数を超えていますが、中堅企業は40%、中小企業は37%、全体でも42%にとどまります[図表3]。

[図表3]採用活動終了企業の内定充足率

充足率「80%以上」となると、大企業では91%にまで伸びます。中小企業でも64%の企業が充足率は「80%以上」ですが、その一方で「20%未満」の企業が19%もあります。特にメーカーの中小企業では「20%未満」の企業が30%もあります。こちらは採用を諦めて採用活動を終了したということなのでしょう。採用活動を終了したからといって、すべての企業が採用計画を達成できているわけではなく、達成のめどが全く立たずに諦めてしまった企業も少なくないようです。

採用苦戦企業は内定辞退率の高さが原因ではない

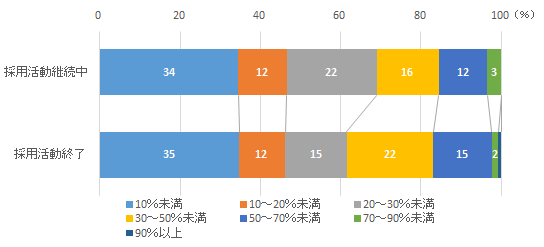

続いて、採用活動を継続している企業と採用活動を終了した企業の内定辞退率の違いを見てみましょう。内定を出しても内定辞退率が高いがために、内定充足率が高まらず、結果として採用活動を継続せざるを得なくなっているのではないかとも考えられます。ところが、結論から言うとそうではなさそうです。双方の内定辞退率を比較してみると、採用活動を継続している企業もすでに終了した企業も大差はありません[図表4]。それどころか、内定辞退率のバラつきを見てみると、採用活動を継続している企業のほうが、内定辞退率が低くなっています。例えば辞退率「20~30%未満」では、採用活動継続企業が22%なのに対して、採用活動終了企業は15%、逆にそれよりも辞退率が高い「30~50%未満」はそれぞれ16%と22%となっています。

[図表4]内定辞退率の比較

内定充足率の差は、内定辞退率が原因でないとすると、内定出しの数の差ということになります。採用活動継続企業は、採用計画達成のために必要な内定の数を出せていないということです。「応募者が少ない」、「選考中の辞退が多い」、「採用活動の開始が遅かった」などが原因と考えられます。

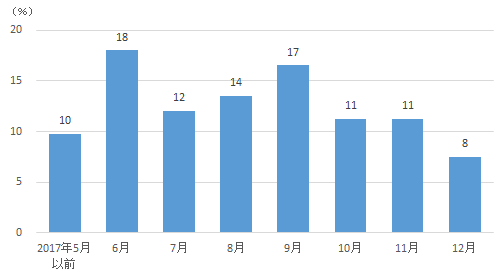

6月に採用活動を終了した企業が最多

採用活動を終了した企業に、終了した時期を聞いてみたところ、最も多かったのは「6月」で18%、次いで「9月」が17%、「8月」14%と続きました[図表5]。選考解禁の「6月」には多くの大企業で内定ラッシュとなったわけですが、その影響をあまり受けなかった企業が「6月」に採用活動を終了することができたと考えられます。「9月」が多いのは、「10月1日」の内定解禁日を区切りとして、採用計画が充足できていなくても採用活動を終了した企業が多かったためでしょう。

[図表5]採用活動の終了時期

「9月」までに採用活動を終了した企業は全体で70%に及びます。「9月」までに採用活動を終了した企業の割合をメーカーと非メーカーで比較すると(図表略)、非メーカー74%に対してメーカーは63%と、非メーカーのほうが終了企業の割合が多くなっています。文系よりも採用しづらい理系採用が多いメーカーのほうが採用に苦戦しているようです。特にメーカーの中小企業では「9月」までに採用活動を終了した企業は50%しかなく、同じ中小企業でも79%の非メーカーとは明暗が分かれています。

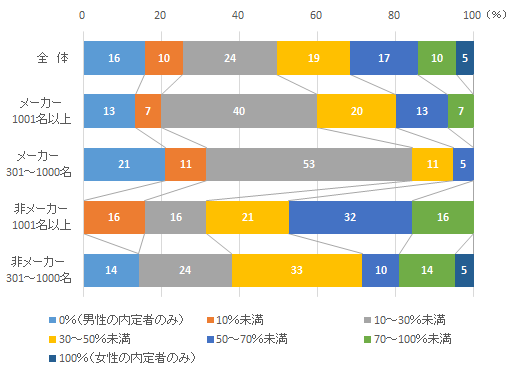

女性採用がなかなか進まないメーカー

2016年4月1日に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(通称:女性活躍推進法)では、301名以上の企業に対して、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表を義務付けています。数値目標の指標として、勤続年数男女差、労働時間の状況、女性管理職比率などと並んで、女性採用比率が挙げられています。そこで、内定者に占める女性の割合についても聞いてみました。その結果、従業員規模による違いもあるものの、それよりも大きく違いが見られたのが「メーカー/非メーカー」による差でした[図表6]。

[図表6]内定者に占める女性割合

女性内定者割合が「30%未満」の企業割合で比較してみると、非メーカーでは大企業32%、中堅企業38%なのに対して、メーカーでは大企業でも60%、中堅企業に至っては84%という状況です。メーカーの採用の中心となる理系では、化学や薬学といった女子学生の多い専攻もある一方、機電系や土木など女子学生がもともと少ない専攻もあります。また、文系採用においても、食品や住宅など女子学生に人気の業種もあるものの、総じてメーカー人気は低いのが現実です。メーカーで女性採用比率を高めるには、ターゲットとなる「リケジョ」を増やす教育変革から始める必要があるのではないでしょうか。

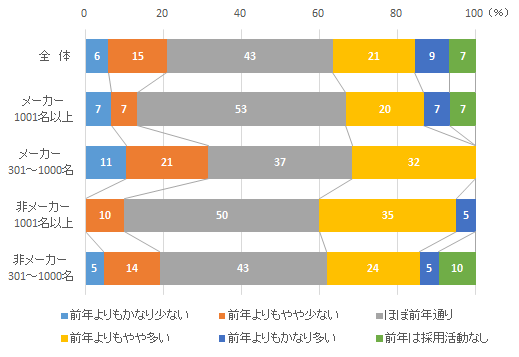

それでも女性採用は増加傾向に

メーカーは、内定者に占める女性の割合では非メーカーに後れを取るものの、女性の採用を増やそうという努力はしているようです。内定者に占める女性の割合を前年と比較して見たのが[図表7]です。中小企業も含めた全体のデータと、メーカー/非メーカーの大企業と中堅企業のデータです。

[図表7]内定者に占める女性割合の対前年比

どの従業員規模でも最多は「ほぼ前年通り」で、大企業では約5割、中堅企業でも約4割に及びます。ただ、増減の比較で見ると、全体でも「前年よりも少ない」とする企業は21%に対して、「前年よりも多い」企業は30%と、「前年よりも多い」企業のほうが多くなっています。「前年よりも少ない」とする企業は、大企業に限ればメーカーで14%、非メーカーでは10%にとどまっています。一方の「前年よりも多い」は、メーカーで27%、非メーカーでは40%に達しています。メーカーも女性採用を増やそうとする姿勢が十分にうかがえます。

ただ、中堅企業となるとやや状況が異なります。非メーカーでは「前年よりも少ない」19%、「前年よりも多い」が29%と、「前年よりも多い」企業のほうが多くなっていますが、メーカーでは「前年よりも少ない」と「前年よりも多い」のどちらも32%できっ抗しています。中堅メーカーでは「前年よりも少ない」企業の割合が突出して多くなっているのが気になるところです。女性採用に消極的ということではないのでしょうが、もともと人数が少ない理系女子を大企業に採られて、結果的には採用ができていないのかもしれません。

「早期化」「インターンシップ」「選考期間の短縮化」がキーワード

最後に、2018年新卒採用を振り返ってみて、こうすればよかったと反省していることについて、新卒採用活動を継続している企業とすでに採用活動を終了した企業とに分けて、採用担当者のコメントを紹介します。反省点を踏まえて、2019年新卒採用では改善して臨むことになります。

まずは、採用活動を継続している企業です。

【大企業】

・内定を1、2社もらって就活を終える学生が多いが、業界研究、企業研究は不十分なまま終える学生の割合が高いように思う。もう少し活動を早期化すればよかった(商社・流通)

・インターンシップでは実務体験を主体にしてきたが、「働き方」「職種」「職場」の魅力を伝える内容に変えたほうがよかった(メーカー)

・エントリーから選考終了までの時間を短縮し、他社に先行して内定を出されるケースを減らす必要があった(メーカー)

・内定後のフォローを充実させることで、内定辞退率を引き下げる必要があった(メーカー)

・インターンシップは開催したほうがよかった(メーカー)

【中堅企業】

・内定応諾の期間を長く待ちすぎた。内定有効期間をもっと短くして、第2弾・第3弾への切り替えをもっと早く行えるようにしておけばよかった(商社・流通)

・インターンシップを行い、早くから学生との接点を持ったり、動きを注視してアクションを起こしたりしていくべきだった(サービス)

・もっと早期からの活動が必要だった。予算は限られていたが、各地での合同企業説明会などに積極的に参加できればよかった(サービス)

・構造化面接を開始すべきだった。来年度から所定質問を三つ設定し、回答を記録することで後々のデータ解析に使用する(サービス)

・3月解禁前の活動強化による母集団形成(サービス)

・予想していたより他社の内定出しのスピードが早かったため、選考辞退が多くなってしまった。選考開始から終了までの期間を短くなるよう、もう少し調整したかった(メーカー)

・もっと学生の前に露出するような手段(インターンシップやセミナーなど)を講じればよかったかもしれない(メーカー)

・これだけ売り手市場になった以上、中小企業は大手企業の採用内定が一巡するまではじたばたしても始まらないように思います(情報・通信)

・就職協定(指針)にとらわれずに、活動すればよかった(情報・通信)

【中小企業】

・もっと積極的に学生にアプローチすべきであった(メーカー)

・全体的にもう少し採用スケジュールを前倒しにするべきであった(メーカー)

・世間のうわさに流されず、独自の判断で行動する(メーカー)

・中途採用との人員バランスを考えずに、しっかりと新卒で取り切るという指針を明確に出すべきであった(サービス)

・面接官、先輩面談者との意思連携ができていなかったこと。それぞれが学生へ向けてよいと思うことをしていたが、選考時に学生へ伝えることの共有ができていないために同じ対応が目立ち、学生の意欲の底上げをできなかったことが、辞退率にも響いていたように感じる(情報・通信)

インターンシップをはじめ、3月の解禁前に学生との接点をもっと持つべきだったという企業、選考時期の前倒しだけでなく選考期間の短縮化を図るべきだったという企業、面接手法の見直しをすべきだという企業が多いようです。中には、「中小企業は大手企業の採用内定が一巡するまではじたばたしても始まらない」という声もありますが、早期化(前倒し)・短縮化の流れは止められないようです。

続いて、採用活動を終了した企業の反省コメントです。

【大企業】

・学生との接触頻度をもう少し上げておくべきだったと感じる(サービス)

・開始時期はもっと早くすべきだった。4月に2次選考をしたときにはすでに他社の3次や最終選考とかぶって、辞退をされた(メーカー)

・もっといろいろなチャネルを活用し採用してみたかった(メーカー)

・3月以前の早期接触数を増やすべきだった(情報・通信)

・内定を複数持っている学生がなかなか結論を出さないケースが多かった。もう少し早く決断させるために、先輩社員や経営陣のフォローの機会を増やしたほうがよかった(商社・流通)

【中堅企業】

・当社のアピール・ポイントを表しきれず、期待した人間の取り込みに失敗したケースもあった。特にホームページでの先輩の姿や会社体質(ホワイト企業・準なでしこ銘柄、他)をもっとアピールすべきであった(サービス)

・あえていうなれば、技術系採用における新規の研究室の開拓が進まなかったこと、また女性の学生に対するアプローチにも工夫の余地があった(メーカー)

・大学とのパイプをもっと構築していればよかったと思う。加えて、3月解禁前に、もっと企業のことを学生にアピールできていれば、接点を持っていれば、と思う(メーカー)

・インターンシップ実施による早期からの学生との接点形成です。重要性は認識していましたが、もう少し工夫の余地がありました(メーカー)

・1DAYのインターンシップの回数をもう少し増やしたほうがよかった(商社・流通)

・選考日程が間延びし、予定以上にフェーズごとの辞退率が高かったため、シッカリ過去データを分析し、問題点の改善を入れるべきだった(情報・通信)

【中小企業】

・書類選考だけで落とさず、もう少し多くの人と面談をしたほうがよかった(サービス)

・会社説明会をもう少し早い時期に実施すればよかった。3月中旬頃スタートしたが、2月開始でもよかったかも(メーカー)

・即戦力人材の採用が難しいので、今後はインターンに力を入れていきたい(メーカー)

・インターン参加者の採用が半数を占めていたので、もっとインターンの回数を増やしていればよかったと思います(メーカー)

・早期(2016年内)のイベント参加等学生と接点を持つ施策は実施したものの、選考自体は2017年1月からの開始となって、イベント&接触後にタイムラグが発生した。受け皿となるインターンもしくは選考も、より早期に開始すればよかった(情報・通信)

・計画時期がかなり遅れ、母集団形成時期も遅くなってしまった。その結果、優秀層へのアプローチができなかった(情報・通信)

・目的なく母集団を増やすのではなく、ある程度業界知識を持っている学生の集客を向上すべきと感じた(商社・流通)

・内定辞退と、最初の出会いのときに志望度の見極めを、もっと論理的思考で確認する仕組みをつくるべきだった(運輸)

・もっと早期に選考を開始し、内定を早く出せばよかった(金融)

採用活動継続企業と同様に、「選考時期の早期化・短縮化」を挙げる企業もありますが、「接触頻度」「多彩なチャネル」「内定フォロー」「アピール・ポイント」「インターンシップの回数」など、施策の内容面での反省が多いように感じます。また、「選考時期の早期化・短縮化」を挙げている企業は、採用活動は終了しながらも内定充足率が低い企業が多くなっています。内定辞退ではなく、応募者不足や選考辞退に悩まされた企業ほど、「早期化・短縮化」を課題と考えているようです。

次回は、2019年卒採用の一環として始まっているインターンシップについて、今回の調査結果を見ていきたいと思います。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |