代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

2019年卒採用の広報解禁が3月1日に迫る中、インターンシップによる早期母集団形成が繰り広げられています。今回は前回に続き、HR総研が昨年12月18~21日に実施した「2018年新卒採用と2019年新卒採用に関する動向調査」の結果から、特に「インターンシップ」をテーマに見ていきたいと思います。昨年から経団連が「指針の手引き」における「5日間以上」の制約をなくし、「1日タイプ」のインターンシップを容認したことから、企業規模を問わず1Dayインターンシップが花盛りとなっています。果たしてその内容はどうなっているのでしょうか。

夏から早くも1Dayインターンシップが急増

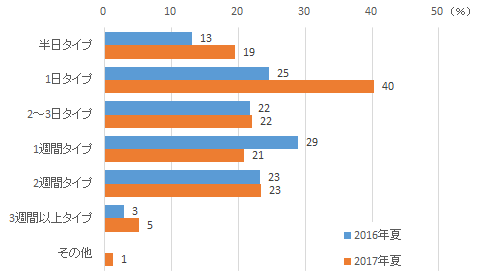

経団連の「指針の手引き」の改定の影響はすぐに現れました。昨年夏に実施されたインターンシップと、その前年に実施されたインターンシップのタイプを比べてみたのが[図表1]です。変化は一目瞭然です。「2週間以上」のインターンシップの実施割合はほとんど変わっていないのに対して、「半日タイプ」は13%から19%へと6ポイント伸び、「1日タイプ」は25%から40%へと15ポイントもの伸びを見せています。一方の「1週間タイプ」は、29%から21%へと8ポイントの減少となっています。前年まで「1週間タイプ」を実施していた企業が「半日タイプ」や「1日タイプ」へと変更したとともに、これまでインターンシップを実施してこなかった企業がインターンシップを開始するなど、企業にとってインターンシップを実施しやすい環境になったといえます。

[図表1]夏のインターンシップ実施タイプ比較(対前年・複数回答)

資料出所:ProFuture/HR総研「2018年新卒採用と2019年新卒採用に関する動向調査」

(17年12月、以下図表も同じ)

大企業で「2~3日タイプ」が多いわけ

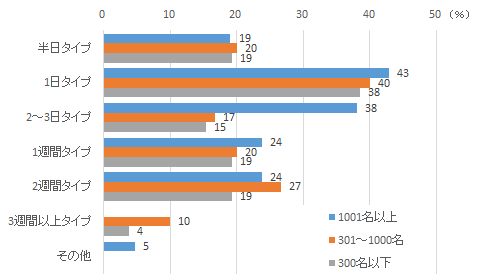

企業規模別の違いについても見ておきましょう[図表2]。最も際立つ違いは、他の規模の企業と比べて大企業では、「2~3日タイプ」の実施率が突出していることです。中堅、中小企業での実施率が17%、15%なのに対して、大企業では38%にも及びます。「1日タイプ」については、規模による差異はそれほどないとはいえ、最も多いのは大企業の43%です。前年の大企業のデータを見てみると、「2~3日タイプ」30%、「1日タイプ」22%だったことを考えると、「1日タイプ」は20ポイント以上の伸びを、「2~3日タイプ」でも8ポイントの伸びを見せています。前年までの「5日間」のプログラムを「1日」に改編するのには無理があります。「5日間」のプログラムを「2~3日」のプログラムに短縮した企業と、新たに「1日タイプ」のプログラムを開発した企業があると考えたほうがよさそうです。

[図表2]2017年夏のインターンシップ実施タイプ比較(企業規模・複数回答)

また、大企業で「1日タイプ」だけでなく、「2~3日タイプ」が多くなっている理由としてもう一つ、経団連の「指針の手引き」にある次の文言も影響しているのではないかと思われます。

「なお、インターンシップ本来の趣旨を踏まえ、教育的効果が乏しく、企業の広報活動や、その後の選考活動につながるような1日限りのプログラムは実施しない」

(指針の手引きより)

企業が柔軟かつ多様なプログラムを実施できるよう最低日数要件を削除したものの、教育的効果が認められる内容であれば「1日タイプ」でも構わないが、採用セミナーまがいの教育的効果が乏しいプログラムでは依然として「1日タイプ」を認めないとしているのです。この規定に背かないようにする意味で、「1日タイプ」ではなく、「2~3日タイプ」で実施している企業も少なくないのではないでしょうか。「2~3日タイプ」にすれば教育的効果が伴うというわけではありませんが、「1日タイプ」よりはプログラムを工夫する余地はかなりあります。

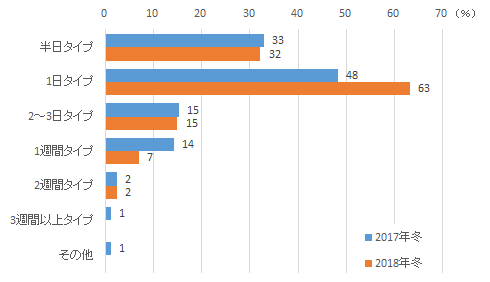

冬のインターンシップは1Day一色

次に、1月から2月にかけて実施される冬のインターンシップについて、そのプログラムタイプを聞いてみたところ、63%もの企業が「1日タイプ」と回答しており、「半日タイプ」(32%)と合わせれば、ほぼすべての企業が1Dayインターンシップを実施するとしていることになります[図表3]。

[図表3]冬のインターンシップ実施タイプ比較(対前年・複数回答)

「半日タイプ」は昨年とほとんど変化がないのに対して、「1日タイプ」は48%から15ポイントも増加しています。もともと冬のインターンシップは、夏と比べて「1日タイプ」の開催が圧倒的に多かったわけですが、今年はさらにその傾向が強くなっています。

一方、「1週間タイプ」は昨年でも14%と決して多い割合ではありませんでしたが、今年は7%とさらに半減しています。夏には大企業を中心に多かった「2~3日タイプ」も冬では昨年同様15%にとどまり、1Dayインターンシップ一色といっても過言ではありません。

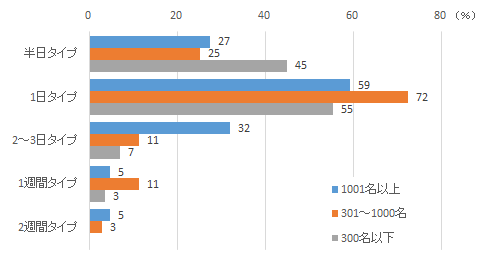

冬のインターンシップの実施タイプを企業規模別に見てみましょう[図表4]。大企業では、「1日タイプ」(59%)の次に「2~3日タイプ」(32%)が多くなっています。一方、中小企業では、「1日タイプ」(55%)が最も多いのは他の企業規模と同じですが、次に多い「半日タイプ」の割合が45%と他の企業規模と比較すると突出しています。採用スタッフが少ない中では、「1日」拘束のプログラムでも運用するのはきついという側面もあるのでしょう。また、次の項目でも取り上げますが、インターンシップと銘打ちながらも、これまでの採用セミナーと同じか、ほぼ同内容のプログラムで実施している現実があるようです。

[図表4]2018年冬のインターンシップ実施タイプ比較(企業規模・複数回答)

半数近くが実質的には採用セミナー

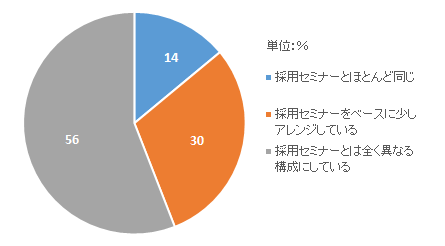

1Dayインターンシップを実施する企業にその内容を聞いてみたところ、「採用セミナーとは全く異なる構成にしている」とした企業は56%にとどまり、30%の企業は「採用セミナーをベースに少しアレンジしている」とし、残り14%の企業に至っては「採用セミナーとほとんど同じ」と回答しています[図表5]。特に中小企業でこの傾向が強く、「採用セミナーとほとんど同じ」と回答した企業が21%、「採用セミナーをベースに少しアレンジしている」と回答した29%と合わせると、ちょうど半数にもなります(図表略)。就職情報会社や他社の人事担当者から、3月の採用広報解禁前からインターンシップを実施しないと出遅れてしまうと言われながらも、独自のインターンシッププログラムを作成するノウハウも時間的余裕もないといったところでしょう。

[図表5]1Dayインターンシップの内容

グループワーク中心の1Dayインターンシップ

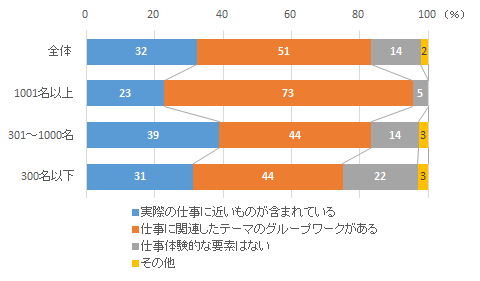

前項では採用セミナーとの違いを聞いてみましたが、インターンシップ本来の趣旨である「仕事体験」の要素があるのかを聞いてみたところ、企業規模による差異はあるものの、圧倒的に多いのは「仕事に関連したテーマのグループワークがある」とする回答でした[図表6]。全体で51%、大企業に至っては73%にも上ります。「実際の仕事に近いものが含まれている」とする割合が多いのは、大企業よりもむしろ中堅企業のほうです。中堅企業では、「実際の仕事に近いものが含まれている」が39%で、「仕事に関連したテーマのグループワークがある」の44%と大差はありません。一方の大企業では、「仕事に関連したテーマのグループワークがある」が「実際の仕事に近いものが含まれている」に50ポイントもの差をつけています。応募者が多い中での運用では、グループワークが限界といったところなのでしょう。

[図表6]1Dayインターンシップにおける仕事体験的要素

「仕事体験的な要素はない」とする回答が最も多かったのは中小企業で、22%にもなります。これは、インターンシップの内容を聞いた設問で「採用セミナーとほとんど同じ」と回答した企業の割合21%とほぼ一致します。インターンシップとは名ばかりで、単なる企業説明会になっている例が多そうです。それでも学生からの評価では、「効率的に(短時間で)業界や会社のことを知ることができた」と好意的に受け止めるコメントが多く、もはや教育施策の一環としてではなく、就職活動の一環として割り切って参加している学生が多いことをうかがわせています。

4段階のインターンシップ実施例も

昨年夏から実施されたインターンシップの具体的な内容も見ておきましょう。フリーコメントでの回答内容をご紹介します。

●業界理解のシミュレーションゲーム、当社理解の実習、改善プレゼン(1001名以上、商社・流通)

●各部署に配属されたと仮定した体験型ワークショップ等(1001名以上、商社・流通)

●エンジンの新規開発企画。市場調査を行い、当社がどのようなエンジンの新規開発を行えばよいかを企画(1001名以上、メーカー)

●社内各部署での職場見学、経営課題を与えてのグループディスカッション(1001名以上、メーカー)

●自己分析型のインターン(1001名以上、サービス)

●業界および会社概要説明、支店での業務全般、電話応対、接客対応(301~1000名、サービス)

●現場実習(約8割)および座学(約2割)(301~1000名、サービス)

●会社説明、会社見学、グループワーク(仮想経営課題について)、先輩社員との座談会(301~1000名、メーカー)

●研究施設、工場で1週間ずつ体験実習(301~1000名、メーカー)

●ソフトウェア開発の実務体験(300名以下、情報・通信)

●会社説明、コーディネイト体験、内定者の体験談、自己分析のヒント(300名以下、商社・流通)

●現場見学、業界レクチャー、営業同行、目的目標講座(300名以下、運輸)

複数タイプのインターンシップを組み合わせて実施している例もあります。

●半日間の仕事体感インターンシップを行い、そこで興味を持った学生のみを対象に、2週間の本格的な仕事体感インターンシップを募集(300名以下、サービス)

●半日タイプで業界研究(業界紹介と将来性)、ビジネス体験ゲーム、若手社員との座談会を実施し、1週間タイプで工場見学、CAD操作、製品組み立て、若手社員との座談会を実施(301~1000名、商社・流通)

さらには、他社との協働インターンシップと自社単独インターンシップを組み合わせ、年間を通して4種類ものインターンシップを実施している企業もあります。

●①関係グループ会社9社の協働インターンシップ(2日+α)を通年で20回開催、②IT企業(グループ外)3社の協働インターンシップ(1日)を8~12月で4回開催、③①と②のイベント参加者向けの自社単独インターンシップ(2日)を通年で13回開催、④③の参加者向けの自社単独インターンシップ(1日)を通年で6回開催(1001名以上、情報・通信)

意外とフィードバックができていない大企業

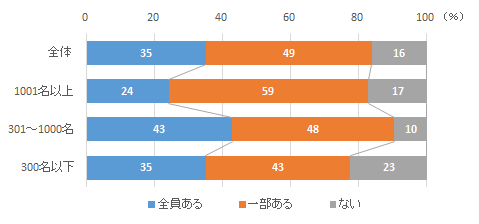

インターンシップ本来の目的が「産学連携による人材育成」であるとするならば、教育的効果の点からも企業から学生への"フィードバック"は欠かせない要素だといえます。そこで、実際のインターンシッププログラムに、このフィードバックの要素が入っているかを聞いたところ、大企業よりも中堅企業で進んでいることが分かりました[図表7]。

「全員(フィードバックが)ある」とした企業は、大企業で24%なのに対して、中堅企業では43%にも上りました。「(フィードバックは)ない」とする企業も、大企業が17%なのに対して、中堅企業は10%にとどまります。志望度はさておき、学生の立場からすると中堅企業のプログラムのほうが教育的効果は高そうであるといえます。採用セミナーに近いプログラムが多い中小企業では、当然のように「(フィードバックは)ない」とする企業が23%と、他の企業規模よりも多くなっています。

[図表7]インターンシップにおけるフィードバックの有無

また、与えられた課題に対して、インターンシップ最終日に学生たちがグループワークの成果を発表するプログラムは、複数日程でのインターンシップではよく用いられる手法ですが、審査員である企業側担当者からフィードバックコメントはあるものの、発表内容によってグループを順位付けしたり、優秀グループを発表したりする例はそれほど多くはないようです。ただ、学生からのインターンシップに関するコメントを見ると、何らか評価されることを望んでいる学生が多く見受けられます。上位表彰を受けることだけがモチベーションにつながるのではなく、厳しい評価は評価として受け止める素地はちゃんとあるようです。学生には、できるだけ多くの、そして多面的なフィードバックをしてあげられるといいですね。

大企業のフォローは採用ホームページへの誘導から

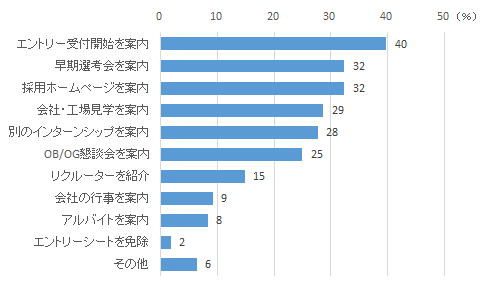

インターンシップに参加した学生へのフォロー内容(今後の予定を含む)を複数選択で回答してもらったところ、全体では「エントリー受付開始を案内」が40%でトップ、次いで「早期選考会を案内」と「採用ホームページを案内」が32%で並ぶ結果となりました[図表8]。以下、「会社・工場見学を案内」29%、「別のインターンシップを案内」28%、「OB/OG懇談会を案内」25%と続きます。インターンシップを実施する目的の一つとして、学生に就職先の企業候補として早期に認識してもらうこととともに、企業からすれば採用広報解禁前に自社に関心を持つ学生の母集団を確保し、早くから選考を開始し、ひいては内定出しも他社に遅れたくないとの思いがあります。「早期選考会を案内」する企業は、今後さらに増えてくるものと思われます。

[図表8]インターンシップ参加者へのフォロー(全体・複数回答)

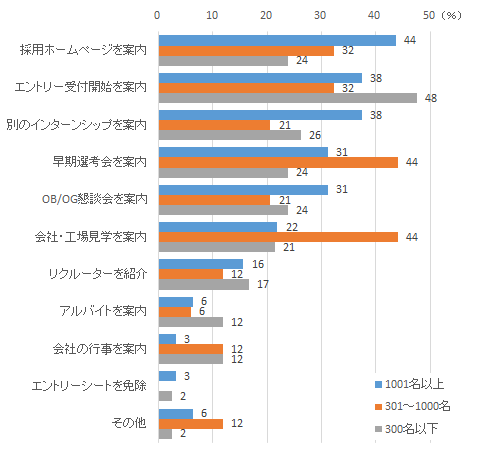

インターンシップ参加者のフォロー内容を企業規模別で見てみると、規模によって対応が異なることが分かります[図表9]。大企業では「採用ホームページを案内」(44%)が最も多く、次いで「別のインターンシップを案内」が「エントリー受付開始を案内」(共に38%)と並びます。中堅企業では、「早期選考会を案内」と「会社・工場見学を案内」が共に44%で、共に32%の「採用ホームページを案内」と「エントリー受付開始を案内」を大きく上回ります。中小企業では、「エントリー受付開始を案内」が48%で突出しており、次点の「別のインターンシップを案内」(26%)とは20ポイント以上の差があります。次いで「採用ホームページを案内」「早期選考会を案内」「OB/OG懇談会を案内」が共に24%で並びます。

[図表9]インターンシップ参加者へのフォロー(企業規模別・複数回答)

早まる採用ホームページの開設時期

最後に、インターンシップ参加者へのフォロー施策の上位にランクした「採用ホームページを案内」に関連して、2019年卒向け採用ホームページの開設時期についても見てみましょう。かつて採用広報解禁が12月1日だった頃(2013~2015年卒対象)、大半の企業が採用ホームページの開設時期をそれに合わせており、それよりも早く開設していた企業はごく一部にすぎませんでした。ところが、2016年卒向けの採用スケジュールから採用広報の解禁時期が3月1日に後ろ倒しとなると、採用活動への影響に不安を抱いた企業が採用解禁日の3月1日に合わせるのではなく、引き続きそれまでの12月1日に採用ホームページ開設するなど、開設時期は企業によって大きく異なるようになってきたのです。

経団連の指針の手引きにおいても、「広報活動の開始期日の起点は、自社の採用サイトあるいは就職情報会社の運営するサイトで学生の登録を受け付けるプレエントリーの開始時点とする。それより前には、学生の個人情報の取得や個人情報を活用した活動は行わないこととする。また、広報活動の開始日より前に行うことができる活動は、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報によるPRなど、不特定多数に向けたものにとどめる。なお、広報活動のスケジュールを事前に公表することは差し支えない」と明記されています。つまり、プレエントリー受付を伴わないのであれば、採用ホームページによる不特定多数への情報発信の開始時期(すなわち開設時期)には制約は一切ないのです。

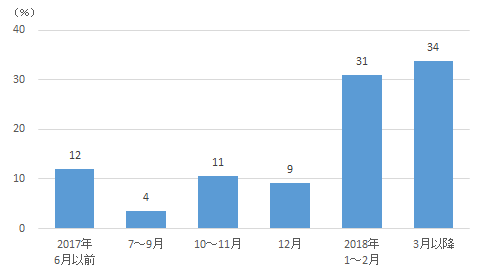

2019年卒向け採用ホームページの開設時期では、採用広報解禁日の3月1日以降と回答した企業は34%と全体の3分の1にすぎません[図表10]。昨年のうちにすでに開設を済ませた企業が合わせて35%、今年1~2月に開設する企業が31%にも上ります。冬のインターンシップ参加者はもちろんのこと、夏のインターンシップ参加者に向けても早くから「採用ホームページを案内」できる企業はかなり多いというわけです。

[図表10]2019年卒向け採用ホームページの開設時期

業界研究から会社研究、仕事研究まで、各企業の採用ホームページが果たす役割は決して小さくありません。最近の学生はPCよりもスマホでwebを閲覧することが多くなっており、タブレットやスマホでも快適に採用ホームページが閲覧できるよう、webブラウザサイズに応じて表示内容が自動的に最適化される、レスポンシブwebデザインで構築されることをお勧めします。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |