代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

経団連が11月27日に発表した「2017 年度 新卒採用に関するアンケート調査結果」の中に、いくつか興味深い結果がありましたので、まずはそちらを紹介したいと思います。調査時期は2017年7月28日~8月31日、調査対象は経団連企業会員1339社、回答社数は553社(回答率41.3%)で、昨年の709社(回答率52.9%)からは大きく減っています。

「維持」から「開始時期の規定削除」へ

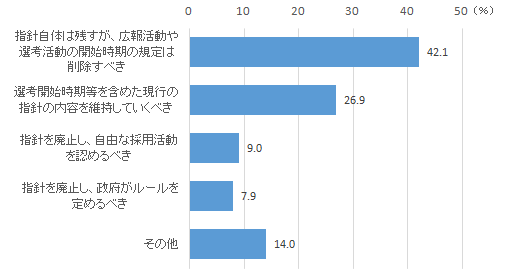

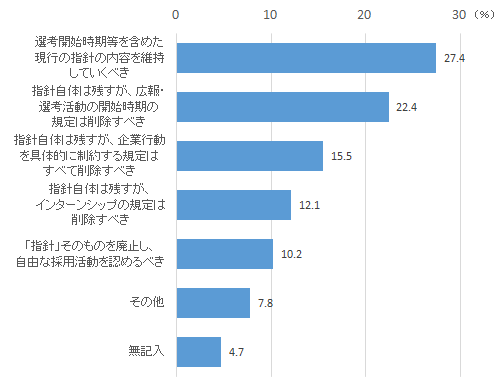

最も興味深かったのは、中長期的な「指針」のあり方についての結果です。2017年度の調査では、「指針自体は残すが、広報活動や選考活動の開始時期の規定は削除すべき」が42.1%でトップ、次いで「選考開始時期等を含めた現行の指針の内容を維持していくべき」が26.9%、「指針を廃止し、自由な採用活動を認めるべき」が9.0%となっています[図表1]。一方、2016年度の調査結果を見ると、「選考開始時期等を含めた現行の指針の内容を維持していくべき」が27.4%でトップ、次いで「指針自体は残すが、広報・選考活動の開始時期の規定は削除すべき」が22.4%となっています[図表2]。

[図表1]中長期的な「指針」のあり方(2017年度調査)

資料出所:経団連「2017年度 新卒採用に関するアンケート調査結果」([図表3]も同じ)

[図表2]中長期的な「指針」のあり方(2016年度調査)

資料出所:経団連「2016年度 新卒採用に関するアンケート調査結果」

「選考開始時期等を含めた現行の指針の内容を維持していくべき」の割合はそれほど変わっていませんが、「指針自体は残すが、広報活動や選考活動の開始時期の規定は削除すべき」とする企業は2倍近くに増えています。昨年と回答選択肢に変更がありますので、単純に比較することは難しいのですが、昨年の選択肢の中で「開始時期」に踏み込んだ選択肢は他になく、この数字の変化はほぼこのまま受け止めてもよいでしょう。「指針を廃止し、自由な採用活動を認めるべき」とする割合は昨年とそれほど変化はなく、「指針」自体の意義は認めつつも、開始時期の規定には不満を持っている企業が多くなっていることが分かります。

インターンシップの名目で実質的な採用セミナーが広報解禁日である3月1日以前に横行しており、選考開始時期であるはずの6月1日に至ってはさらに守られておらず、大手企業ですら6月1日は実質的には内々定解禁日になってしまっています。「広報活動や選考活動の開始時期」は、あくまでも目安にされているだけで、ほとんど守られていないことを考えれば、昨年の結果よりも今回の結果のほうが企業の本音を反映したものになっているといえます。

経団連会員企業でも採用計画未達企業が増加

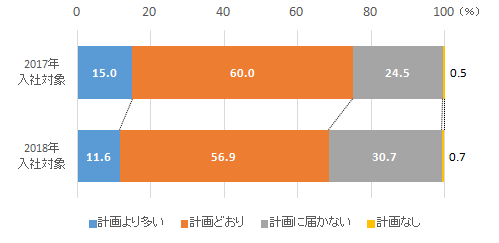

もう一つ興味深いのは、採用計画の達成状況の設問で、2018年4月入社対象について「計画に届かない」とする企業が30.7%と、昨年の24.5%に比べて6.2ポイントも増加していることです[図表3]。「計画より多い」は昨年の15.0%から11.6%へ、同じく「計画どおり」は60.0%から56.9%へとそれぞれ減少しています。

[図表3]採用計画の達成状況

「計画より多い」とする企業の中には、優秀な学生が多かったため、採用計画以上の採用数になった企業もあるでしょうが、多くは内定辞退者が出ることを見越して多めの内定を出したものの、内定辞退者が想定よりも少なかった企業です。2018年入社対象で「計画より多い」「計画どおり」が昨年よりも減少しているのは、内定辞退者が想定よりも多かった企業が増えたということでしょう。経団連会員企業は大手企業の割合が極めて高いにも関わらず、今年の採用活動では苦戦した様子がうかがえます。

会員企業の中にも選考開始期日を守らなかった企業が多かったとはいえ、非会員企業のように早期から堂々と選考活動ができたわけではなく、会員であることを不利に感じている企業も少なくないでしょう。それが先に見た「広報活動や選考活動の開始時期の規定は削除すべき」につながっていると考えられます。

学生側の調査データから見た内定辞退

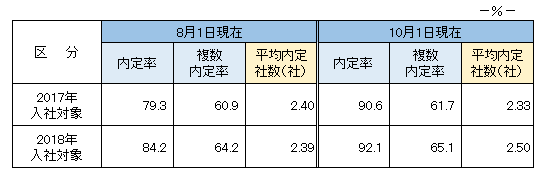

内定辞退を学生の側からも見てみましょう。10月26日発表の就職みらい研究所(株式会社リクルートキャリア)の「就職プロセス調査(2018年卒)」によれば、この経団連の調査が実施されていた8月1日現在で、複数企業から内定を取得した学生の割合は64.2%で、昨年の同時期よりもさらに3.3ポイント増えています[図表4]。

平均内定社数は2.39社で、昨年の2.40社とほぼ同じです。学生は何社から内定を取得しようが、入社できるのは1社だけであり、残りの企業には内定辞退をすることになります。8月1日現在の内定率も昨年の79.3%から4.9ポイント多い84.2%になっていることを考えれば、内定辞退の総数は昨年よりも約5%増えていることになります。企業側で内定辞退が増えたと感じているのは当然のことです。

[図表4]学生の内定状況

資料出所:就職みらい研究所「『2017年10月1日時点 内定状況』就職プロセス調査

(2018年卒)」

さらに10月1日現在の調査結果で比較してみましょう[図表4]。内定率は昨年の90.6%に対して92.1%と1.5ポイントの差に縮まっていますが、複数内定率は昨年の61.7%よりも3.4ポイント高い65.1%です。驚くべきは、平均内定社数です。昨年は、8月1日現在の2.40社から2.33社へと減少しています。これは、8月1日現在で内定を取得していた学生が新たな内定をあまり取得していない、あるいは8月2日以降に初めて内定を取得した学生の平均内定社数が2.40社を大きく下回っていたことを意味します。これに対して、今年の結果を見ると、8月1日現在の2.39社から2.50社へとさらに増えているのです。これは、8月2日以降に初めて内定を取得した学生の平均内定社数も2.39社を上回るとともに、8月1日現在で内定を取得していた学生が就職活動を継続し、さらに内定社数を増やしたものと推測されます。

10月1日現在での内定率こそ1.5ポイントの差しかありませんが、内定辞退の総数は昨年の同時期よりも約15%も増加していることになります。8月1日以降10月1日までに増えた内定数は、昨年よりも約40%も多くなっていますので、8月1日以降にもかなりの内定辞退が発生していたはずです。それを考えると、先の経団連の採用計画の達成状況はさらに悪化している可能性もあり得ます。

学生の志望度が下がる最大のきっかけは?

内定辞退だけでなく、選考途中での辞退も含め、辞退に至るためには入社志望度の低下(相対的低下を含む)が必ずあります。HR総研では、楽天「みん就」と共同で実施した「2018年新卒就職活動動向調査」の中で、入社を志望していたにもかかわらず志望度が下がるきっかけは何かを学生に聞いてみたところ、フリーテキストでの回答方式にもかかわらず、1432名の学生が回答をしてくれました。ここからは、その結果を報告します。

最も多いのは「社員の雰囲気・態度」で、実に350名以上の学生が挙げています。具体的なコメントを見てみましょう。

・横柄な態度の社員さんがいたとき(旧帝大クラス)

・社員の不誠実な態度(旧帝大クラス)

・自社を上げるのではなく周りを下げるように話すこと(旧帝大クラス)

・自社への自信のなさ(旧帝大クラス)

・社員の覇気がない(早慶クラス)

・説明会で社員同士が内輪で盛り上がっている(早慶クラス)

・社員が無愛想もしくは無駄にうるさい(上位国公立大)

・社員が時間にルーズ(上位国公立大)

・社員が上から目線だったとき(上位国公立大)

・受付や採用担当の方以外の社員さんが挨拶をしてくれない(上位国公立大)

・志の低い社員に会ったこと(上位私立大)

・社員が疲れている。社員に自分の意見がない(上位私立大)

・社員が自分の言葉で話さず、会社のマニュアルに従っているとき(上位私立大)

・上司の顔ばかりうかがっている(上位私立大)

・社員がボソッと会社の愚痴をこぼしていたとき(その他国公立大)

・社員さんのやる気のなさ(中堅私立大)

・社員の仕事に対するモチベーションの低さが見られたとき(中堅私立大)

どんなに志望度の高い企業であっても、説明会や座談会での社員の雰囲気や態度が大きく志望度に影響するようです。説明会や座談会等で登壇する社員だけでなく、イベント運営に携わるなど学生との接点を持つ社員の人選には細心の注意を払うとともに、採用活動における学生への接し方についてじっくり研修を実施するなど、メールや文書配布だけで終わらせない対応が求められます。

やはり面接官の影響は大きい

次いで多いのは「面接官の態度」です。約240名の学生からコメントが寄せられました。

・面接官が怖い(旧帝大クラス)

・圧迫面接を、単なる嫌みや人格否定と勘違いしているレベルの低い面接官に当たったとき(旧帝大クラス)

・面接が一方的で、面接官が学生に関心がなさそうだったこと(旧帝大クラス)

・面接官から、自分に興味を持っていないことが伝わってくる(旧帝大クラス)

・面接官の偉そうな態度(旧帝大クラス)

・高圧的な態度をとる面接官がいる(早慶クラス)

・コミュニケーションが取れない面接官(早慶クラス)

・面接官が威圧的で一緒に働きたくないと感じた(早慶クラス)

・面接官の横柄な態度、(学歴フィルターやリクルーター制度等の)不透明な選考方法(早慶クラス)

・面接官の人間性が自分には合わないと感じたとき(早慶クラス)

・人として合わないと感じてしまうようなタイプの人間が面接官にいた場合(上位国公立大)

・面接官の対応、面接の内容がひどかった時(上位国公立大)

・面接官の態度が悪かったとき、選考結果の連絡が遅いとき(上位国公立大)

・面接官のしゃべり方、受け答え、自身との相性で問題があれば、志望度が下がります(上位私立大)

・私の話を理解せずに話を進める面接官(上位私立大)

・面接官があからさまに興味なさそうなどうでもいい質問をしてくる(上位私立大)

・面接官の女性の方が足を開いて椅子に座っていたとき(その他国公立大)

・何も知らないくせに「あなたはこういう人ですね」と決めつけてくる面接官(中堅私立大)

・学生であっても一人の人として扱えない面接官は、企業の人間に対しても、顧客に対してもそういう扱いをしていると思う(中堅私立大)

・面接官が眠たそうにしていること(中堅私立大)

・面接官の態度、言葉遣いなど。聞く姿勢があまりにもひどくて逃げ出す人がいた(中堅私立大)

・面接全体を通じて面接官の愛想が悪いとこの人と仕事をしたくないなと思う(その他私立大)

・私が話している最中に相づちもなく、終始みな無表情な面接官(その他私立大)

・面接官の方が下を向いていると自分に興味がないのかと思い気落ちする(その他私立大)

面接官には人事担当者だけでなく、各現場の管理職や若手社員にも協力を仰ぐ企業も多いでしょう。最終面接を担当する役員も含めて、面接官を務める人には面接官トレーニングを実施するなどして、学生の志望度を下げるのではなく、志望度を高める面接ができるようにしましょう。また、面接は企業側が学生を選別しているだけではなく、学生もまた企業を選別している場であることを共通認識として持っておく必要があります。

人事の人柄もチェックされている

次いで多いのは「人事の印象・人柄」で、約150名の学生がコメントしています。

・人事の印象、選考を通しての学生への姿勢(旧帝大クラス)

・人事のプレゼンテーション(旧帝大クラス)

・人事の方の態度。極端なインターン生びいき(旧帝大クラス)

・人事の方の雰囲気がハツラツとしていなかったり、自社に自信をもっていないと感じたとき(上位国公立大)

・人事の印象。声が小さい、機械的に仕事をしている(上位国公立大)

・人事の人が事業内容について知っていなかったとき(上位国公立大)

・人事の印象が悪いときは、確実に志望度も上がらない(上位私立大)

・人事の方がイキイキしていない(上位私立大)

・説明会でトップが話をする際、時間が押しても人事が言いづらそうにしている(上位私立大)

・人事が会社のためだけに、学生を採用しようとしている姿勢が見えたとき(その他国公立大)

・人事の人柄がよくないと感じたとき(その他国公立大)

・人事の不必要な高圧的態度、説明会で都合の悪いことには触れない、自慢がうるさい(中堅私立大)

・人事の方のやる気がないと思えたとき(中堅私立大)

・人事課の方々の対応が冷たく素っ気ない(中堅私立大)

その他、人事の対応のまずさについての厳しいコメントも多く寄せられています。

・メールの返信の遅さ(旧帝大クラス)

・選考フローが不明瞭であること(旧帝大クラス)

・リクルーターと人事との連携がうまくいかず誘われていたにもかかわらず面談可能人数に入れなかったとき(旧帝大クラス)

・人事からの連絡が遅いことや、面接での質問の意図が不可解なとき(旧帝大クラス)

・選考に無駄(変な説明会など)があり、拘束時間が長すぎるとき(旧帝大クラス)

・あまりにも積極的な勧誘(旧帝大クラス)

・選考が遅すぎる(旧帝大クラス)

・内々定前や後に他社辞退などの拘束が厳しいこと(旧帝大クラス)

・無愛想なところや選考フローが雑なところ(上位私立大)

・連絡・選考のペースが他社と比較して遅い(上位私立大)

・期日どおりに連絡がこない(上位私立大)

・「説明会」と言っておきながら、ばっちりメモして「選考」していると分かったとき(上位私立大)

・人事の適当な答え方、対応(その他国公立大)

・学生にとって会社の顔である人事や面接官などの対応の悪さ、メール等の不手際など(中堅私立大)

・人事部の方としか会わせてくれない(その他私立大)

選考フローの明確な開示をはじめ、誠実な選考対応ができるよう今一度、人事の対応について見直しをされてはいかがでしょうか。

意図しない圧迫面接に注意を

次に目につくのは、「圧迫」の文字です。100名以上の学生が「圧迫面接」、あるいは「圧迫気味の面談」「意図が分からない圧迫」など、それに類する記述をしています。企業は、学生のストレス耐性や切り返し方を見るために圧迫面接を実施することがありますが、学生の志望度を下げる大きな要因でもあり、もろ刃の剣であることを認識した上で実施に踏み切る必要があります。

さらにやっかいなのは、企業側は意図的に圧迫面接をしているわけではないのに、面接官の質問の仕方や学生の受け止め方で圧迫面接と受け取られてしまうことがあることです。学生の発言に対してことごとく否定的なコメントを返したり、あからさまに横柄な態度をとったりするのは、意図しての圧迫面接のケースが多いでしょう。一方、学生の回答に対して純粋に深掘り質問をしているだけにもかかわらず、圧迫と取られてしまうことが少なくありません。

〈深掘り質問の例〉

面接官 「学生時代に力を入れたことは何ですか?」

面接官 「なぜそれを始めようとしたんですか?」

面接官 「それで苦労したことは何ですか?」

面接官 「それをどう克服しましたか?」

面接官 「そこから学んだことは何ですか?」

面接官 「それは当社の仕事でどう活かされると思いますか」

学生の回答が本当かどうかを確かめるため、あるいは学生の「根っこ」の考え方を探るために実施するわけですが、面接官の口調や態度次第で「圧迫面接」と受け取られることもあれば、「自分をよく知ろうとしてくれた」と良い印象で受け取られることもあります。

上記の例でいえば、文字にしてしまえば同じですが、面接官がにこりともせずに矢継ぎ早に強い口調で質問する場合と、学生の回答にいちいちうなずきながら穏やかな表情でやさしい口調で質問するのとでは、受け取られ方はまったく異なります。前者は圧迫面接と受け止められ、後者は深掘り質問だと好意的に受け止められることが多くなります。意図せず圧迫面接と受け取られないよう、面接官トレーニングをしっかり実施する必要がありそうですね。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |