土橋隼人 どばし はやと

PwCコンサルティング合同会社

People & Organization マネージャー

本連載の第1回では、HRテクノロジーと呼ばれる分野が注目を集めている状況を確認するとともに、HRテクノロジーが企業の人事に与える影響を整理するフレームワークとしてTechnology 3Eモデルを提示した。また第2回ではHR Efficiency(人事業務の効率化)を実現する手段としてRPA(Robotics Process Automation)を例に挙げて解説を行った。第3回では「ニつ目のE」であるHR Effectiveness(人事の意思決定精度の向上)を実現する手段としてピープル・アナリティクスを取り上げ、解説を行いたい。

本稿では、あらためて人材マネジメントの意思決定精度を向上させることがなぜ必要であるか、ピープル・アナリティクスが意思決定プロセスをどのように変革するのかについて確認する。次に日本における関心や取り組みの状況を紹介し、実際にどのような領域でピープル・アナリティクスが行われているのか、その活用範囲について解説する。最後にピープル・アナリティクスを推進していく上での課題について指摘したい。

■変革が迫られる日本企業の人材マネジメント

近年、経営において人材マネジメントの重要性は高まるばかりである。それに伴い、人や組織に関する問題解決を担う部門として人事部門には多大な期待がかけられている。しかし、残念ながら日本企業の人事部門がそれに応えることができているとは言い難いのが現実である。PwCが実施する「世界CEO意識調査」では、「自社の各領域が変革に対してどの程度準備ができているか」という質問をしている。これによると、日本企業のCEOの回答において、人事部門のスコアは最低の水準になってしまっている。

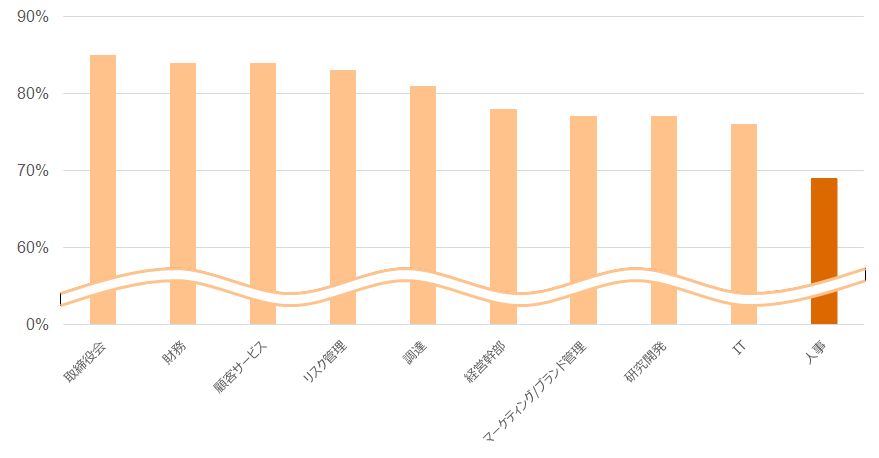

[図表1]自社の各領域・部門について経営環境の変化への準備ができている

と回答したCEOの比率(日本のみ)[クリックして拡大]

資料出所:PwC「第17回 世界CEO意識調査」(2014年)

[注]割合は、「多少準備できている」「良く準備できている」と回答したCEOの比率。

人事部門は非常に多種多様な「変化」に直面しているが、その中でも筆者は、①従業員の多様化と「勘と経験」に基づく意思決定の限界と、②意思決定に対する説明責任の要求の高まり――のニつに注目している。

変化①:従業員の多様化と「勘と経験」に基づく意思決定の限界

多くの日本企業が国内市場の縮小に直面し、海外展開を進めている。それに伴い組織内の外国籍従業員の比率は増加を続けている。また、日本国内における労働力人口の減少も顕著であり、女性や高齢者の活用が各企業で進んでいる。また、生まれた時からデジタル技術に囲まれて育ったミレニアル世代(1980年生まれ以降の世代)も組織での存在感を増している。これらの動きによってこれまで日本企業におけるマジョリティであった「大卒・総合職・日本人・男性」という集団の占める比率はどの企業においても急速に小さくなり、組織は属性(性別、国籍、世代等)の異なる人材によって構成されるようになってきている。

それによって変化が迫られているのが、これまで日本企業のマネジメントを支えてきた「勘と経験」に基づく意思決定だ。これまでは、相手が自分と同じ志向性や価値観を持っているという前提の下で、「勘と経験」に基づくマネジメントが行われてきた。しかしながら、従業員が多様化することにより、相手の志向性や価値観は自分自身のものと同じであるという前提は必ずしも成り立たなくなり、「勘と経験」のみに基づいて意思決定を行うことのリスクが高くなっている。もちろん、仮説を構築する際や分析結果を解釈する際には、依然として「勘と経験」が重要な役割を果たすものの、意思決定に当たっては、データ分析による事実の把握・仮説の検証も併せて行うことが必要になっている。

変化②:意思決定に対する説明責任の要求の高まり

昨今、経営において説明責任を求める声が大きくなっている。社内の意思決定においても、裏付けとなるデータとともに問題提起を行うことや、投資対効果を定量的に示すことが求められるようになってきている。すでにマーケティングなど他の領域では、定量的な分析に基づく現状分析や効果の測定が行われているが、人事部門でも例外ではない。例えば、労働者1人当たりの研修投資額(Off-JT)は5年前の1.4倍に増加しており(厚生労働省「能力開発基本調査」より、2012年度と2017年度の比較)、増加するコストの正当性や成果について経営層や他部門の納得を得るためには、定量的な裏付けを添えて説明・説得することが必要だ。これまでのように「人や組織の問題は数字では測れないもの」と定量的な議論を回避することは難しくなっている。

■ピープル・アナリティクスへの関心は高いが、実施状況は二極化する日本企業

これまでのところで、人事部門はいくつかの「変化」に直面しており、それに対応するためには人材マネジメントの意思決定は「勘と経験」だけでなく、データ分析を用いることが必要であることを確認した。ここからはその具体的な手法として「People Analytics(ピープル・アナリティクス)」を紹介する。

ピープル・アナリティクスとは、人材や組織に関するさまざまなデータを活用して、人材マネジメントの意思決定の精度向上を実現する手法である。より具体的に言えば、統計的な分析手法によって人材マネジメントの事象(退職やパフォーマンス等)と人材情報(年齢、所属部署、職種、過去の評価結果等)との因果関係を明らかにしたり、人材などを複数の特徴に基づいてグループ化したりすることによって問題の構造を的確に把握し、精度の高い施策を立案・実施することが可能となる。また、蓄積されたデータを基に将来の予測やリスクの測定を行うことで、予測結果に基づいて対策を講じることが可能となる。

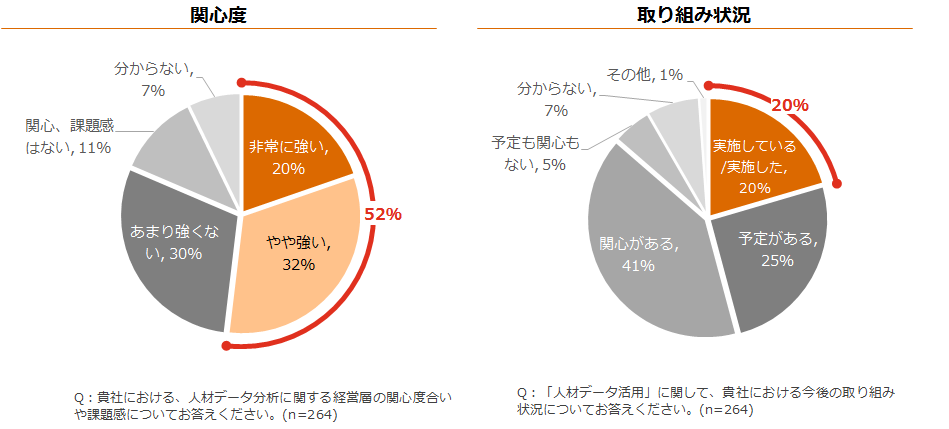

ピープル・アナリティクスの具体的な中身を解説する前に、この領域に対する日本企業の関心度や取り組みの状況を確認したい。PwCでは2015年から、日本企業におけるピープル・アナリティクスへの関心度や取り組みの状況を継続的に調査している。まず、この領域への関心度については、2017年の調査では対象企業の約半数の企業がピープル・アナリティクスに強い関心を示しているという結果となった。関心度については、調査を開始した2015年から継続して高い状態が続いており、今回もそれを再確認する結果となっている。一方で取り組み状況に目を移すと、実際に着手している企業は20%にとどまっており、多くの企業が関心はあるものの実施にはなかなか踏み切れていない状況が見えてくる。

[図表2]日本企業の人材データ分析への関心度と取り組み状況[クリックして拡大]

資料出所:PwC「ピープル・アナリティクスサーベイ」(2017年、[図表3]も同じ)

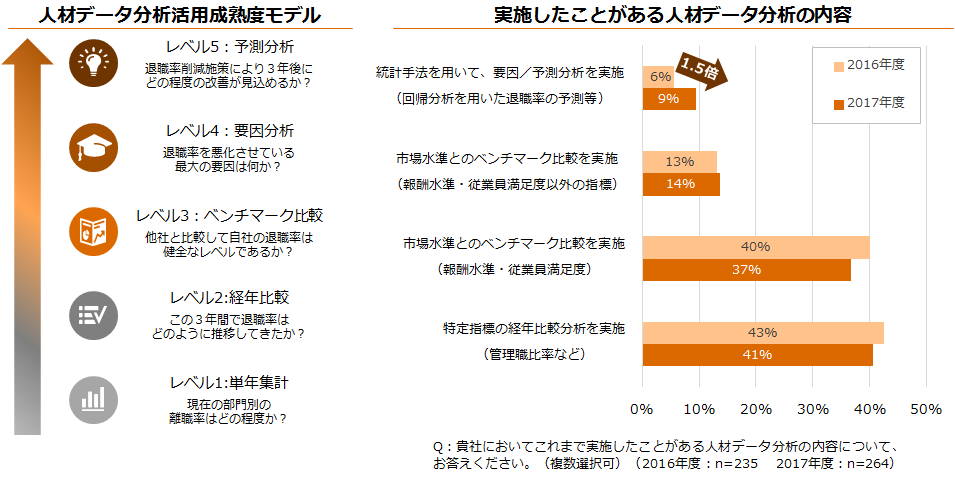

次に、実際に実施したデータ分析の中身に目を移してみたい。調査結果を見ると、ほとんどの企業が実施しているのは「特定指標の経年分析」や「市場水準とのベンチマーク比較」であることが分かる。PwCでは人材データ分析活用の成熟度モデルを設定しており、このレベル4以上を「ピープル・アナリティクス」と呼んでいるが、このレベルの分析を行っている企業はまだ多くないことが分かる[図表3](レベル4以上の分析を行っている企業を我々は「アナリティクス先進企業」と呼んでいる)。

ただ、レベル4以上に相当する分析(統計手法を用いた要因/予測分析)を実施している企業は9%と少ないものの、昨年と比較してその割合は1.5倍に増加しており、高度な分析を行う企業は確実に増加していることも読み取ることができる(要因/予測分析の具体的な中身については後述する)。この結果からは、より高度な分析を行うステージに進む企業と関心はありつつも実際に着手することのできていない企業との間での二極化という現実が見えてくる。

[図表3]実施した人材データ分析の内容[クリックして拡大]

■ピープル・アナリティクスの効果と広がる活用範囲

それでは、先進的な企業が行っている統計手法を用いた要因/予測分析とはどのようなものだろうか。具体的なケースを挙げながら、分析内容とそれによる効果について解説する。

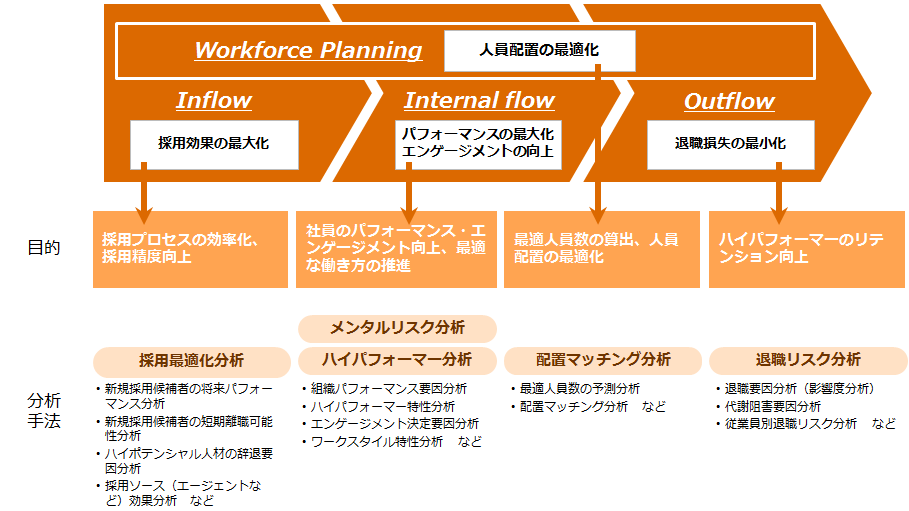

まずはピープル・アナリティクスの活用範囲を確認したい。これまで人材マネジメントの「入口」(採用)と「出口」(退職)に関するものが中心であったピープル・アナリティクスの活用領域は、採用、配置・配属、評価・報酬、退職という人材マネジメントフロー全体に広がりつつある。特に着目すべき領域は、Internal Flowに該当するメンタルリスク分析やハイパフォーマー分析である。この領域は、近年テクノロジーの進化によってワークスタイルデータ(勤怠、メール送受信、会議状況等)を収集・分析することが容易になったこともあり、急速に活用が進んでいる(しかしながら、個人の位置情報やメールの履歴、健康情報等の活用に当たっては、個人情報の保護の観点から法的な制約、プライバシー意識の観点から従業員の協力を得られにくいという問題があることに留意する必要があることを指摘しておきたい)。

この中から、①採用最適化分析、②メンタルリスク分析、③退職リスク分析について具体的な事例を交えて内容を紹介したい。

[図表4]ピープル・アナリティクスの活用範囲[クリックして拡大]

ケース①:採用最適化分析

団塊の世代の大量退職と少子化により、人材獲得競争は激化している。いかに効率的に優秀な(入社後にパフォーマンスを発揮する)人材を獲得するかは採用における最重要テーマである。

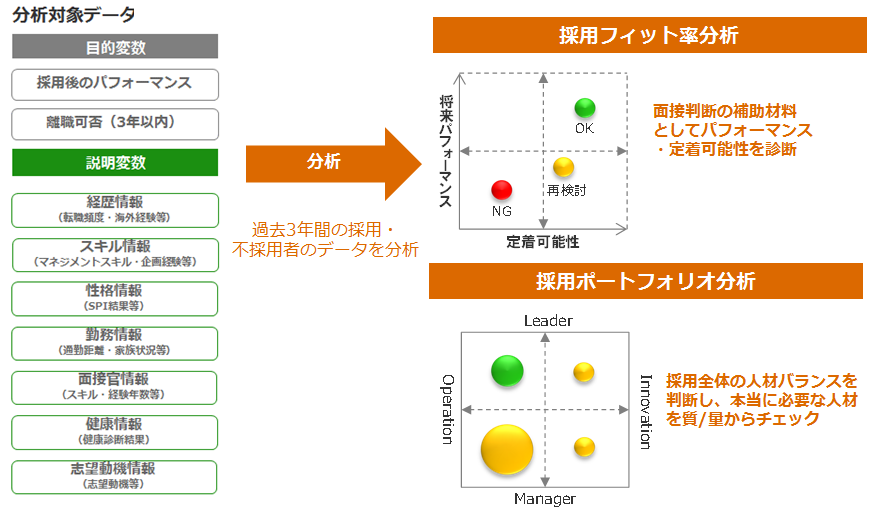

例えばある企業では、年間200人以上の人材を採用するために1万人に近い母集団の中から選考を行っていた。ただし、書類選考から面接に至る選考プロセスでは現場の勘や判断に頼りがちであり、工数がかかる一方でその精度自体にも疑問の声が上がっていた。そこで、過去3年間の採用・不採用者のデータを分析し、「採用後のパフォーマンス」と「3年以内の離職可否」にどのような要素(経歴情報、スキル情報、性格情報等)が影響を与えているのか分析を行った。その分析結果を基に、活躍の可能性がある人材を正しく評価できているかを確認し、結果を共有することで面接官の目線のズレを確認することや、必要に応じて適切な面接官の選抜などを行い、採用の精度向上を実現している(採用フィット率分析)。加えて、内定者をタイプ別に分類することにより、部門の事業戦略に合った人材が目標どおりに確保できているか、人材の多様性が確保されているかを確認し、当年/翌年の採用計画・活動に反映している(採用ポートフォリオ分析)。

[図表5]採用最適化分析のイメージ[クリックして拡大]

ケース②:メンタルリスク分析

前述したような組織内の従業員の多様化に加えて、昨今の「働き方改革」の取り組みに伴い、テレワークなど組織内における働き方の多様化も同時に進んでいる。ある会社は、そのような状況下において現場マネージャーの勘や経験に頼った属人的な人材マネジメントを行っていることに危機感を感じていた。また、テレワークや兼務などが増える中、上司が正確に部下の勤務状況を把握できておらず、メンタルリスクが高まっている(正確に把握することができていない)ことに対する強い懸念を抱いていた。

そこで、個人の性格情報や勤怠データ、メール返信時間、会議時間等を収集し、月次でワークスタイルのモニタリングを実施した。定期的に異常値の有無を確認することで、メンタルリスクの高まりを早期に発見することが可能となり、対応策を講ずることができるようになっている。それだけでなく、タスクが集中している部署や従業員に対して稼働を平準化する施策を実施することも可能になっている。

ケース③:退職リスク分析

多くのケースで、部下の退職は上司にとって「サプライズ」である。上司は本人からの意思表示によって初めて事実に直面するものの、その時点ではすでに手遅れとなっていることが多い。退職によって生じるコストは業務の引き継ぎや後任者の採用に係る費用等を含めて年収のおよそ50%と試算され(PwC試算)、雇用の流動性が高い企業においては大きな問題となっている。

退職率の高さに悩んでいたある企業では、過去の退職者のデータを基に退職に最も影響をもたらす要素を分析した。報酬に対する不満や同僚の離職率等の要素と退職との関係を分析した結果、「上司の能力」が最も影響を及ぼすものであることが判明し、同社では、評価者の選定の際に評価者自身の評価結果も勘案するように改革を行った。また、分析結果から退職リスクを測定するモデルを作成し、個々の従業員の退職リスクを各部門の所属長に共有させている。これにより退職リスクの高い従業員に対して離職予防のための施策を現場サイドで個別に講ずることができるようになり、退職率の改善を実現している。

■未着手企業は「まずやってみる」ことが重要

ここまでピープル・アナリティクスが人材マネジメントの意思決定の精度を向上させるために有益な手法であること、多くの日本企業がこの領域に高い関心を示すものの実際に着手するに至っていない現状を確認した。それでは最後に、ピープル・アナリティクスを推進していく上での課題と、それを乗り越えるための処方箋について、未着手企業と着手済み・着手予定企業とに分けて簡単に述べておきたい。

<未着手企業>

関心を持っているもののアナリティクスに着手することができていない企業については、まずは試験的に分析を行い、取り組みの有用性や必要性を経営層や意思決定者に認識してもらうことが必要となる。幸い、アナリティクスはERPの導入や人事制度の改定等と異なり、比較的少ないコスト・手間で行うことができる。いま手元にある情報を用いて自社の人材マネジメントについて分析を行い、何らかの示唆を出すことを推奨したい。

PwCの調査によれば、アナリティクス先進企業のすべてが人材データを整備した上で着手しているわけでも(データを未整備なまま進めていると回答した先進企業は50%)、高度な分析ツールを用いて分析を行っているわけでもない(エクセル、アクセスのみを用いて分析を行っていると回答した先進企業は27%。どちらもPwC「ピープル・アナリティクスサーベイ」(2017年)より)ことはこれから着手しようとする企業にとって大きな後押しとなるのではないだろうか。

<着手済み・着手予定企業>

アナリティクスに着手済みもしくはその予定がある企業については、その取り組みを定常的なものとすることが必要になる。具体的にはロードマップの策定と社内体制の整備がポイントである。中長期的な取り組みとして経営の承認を得た上で投資を行い、取り組みを進めるためにはロードマップの策定が不可欠である。PwCの調査では、米国企業の55%、日本のアナリティクス先進企業でも52%がアナリティクスの推進に関するロードマップを策定している(PwC「HR Technology survey」2016年)。また、社内体制の整備については、人事部門にはない発想を取り入れることや分析精度を向上させるために人事部門以外の部門を巻き込んで体制づくりを行うことが成功のポイントであることを指摘したい。

土橋隼人

土橋隼人

PwCコンサルティング合同会社

People & Organization マネージャー

法政大学大学院社会学研究科修士課程修了(社会学修士)。監査法人系コンサルティングファーム2社を経て現職。一貫して組織・人事領域のコンサルティングに従事し、人材マネジメント戦略策定、人事制度改革、コーポレートガバナンス改革(役員報酬制度設計、取締役会評価)、組織・人事デューデリジェンス、M&Aに伴う組織・人事統合支援、ダイバーシティ推進支援(女性活躍推進)などに携わる。近年はピープル・アナリティクス領域に注力している。