北崎 茂 きたざき しげる

PwCコンサルティング合同会社

People & Organization ディレクター

HRにおけるテクノロジーの進化が、日本における人事機能に大きな影響を与えつつある――。本連載の第1回では、HRテクノロジーが人事に与える変化について、Employee Experience(従業員への提供価値)、HR Efficiency(人事業務の効率化)、HR Effectiveness(人事の意思決定精度の向上)という観点から、その効果を概観した。第2回となる本稿では、そのうちの一つの要素であるHR Efficiencyについて、代表的な担い手となるRPA(Robotic Process Automation)と呼ばれるテクノロジーを活用した姿を、事例とともに具体像として掘り下げていきたい。

まず、具体的な実現像の話に入る前に、このRPAという考え方について整理しておきたい。欧米でもこのRPAという考え方が本格的に注目され始めたのは、2013年ごろからになり、2015年にForrester Reportの「The Future of Jobs. 2025」において、「2019年までにRPA等の技術により全職種の25%が自動化される」旨の予測が提示され*、世間の注目を集めた。

一方でRPAが日本国内で浸透してきたのは、実はここ2年ほどの話になる。特に2016年ごろからは、大手金融機関における間接部門などでのRPA導入にまつわるニュースがメディアで取り上げられるようになり、RPAに関する業界団体が設立されるようにもなった。しかしながら日本国内での実情としては、人事というよりカスタマーサービスや経理・財務といった領域が初期には大きな注目を集め、人事に関する適用という考え方が本格化したのは、ここ1年以内の話といっていい。

* Forrester report. J.P.Gownder et al., August 24, 2015. ‘The future Of Jobs, 2025: Working Side by Side With Robots’, paragraph: ‘Jobs Transformed: By 2019, Robot Will Change 25% Of Every Job Category’.

では、なぜ人事分野での活用がここまで急速な注目を集めるまでになったのであろうか。そもそも、今回の主題であるHR Efficiency(人事業務の効率化)という観点は、別に新しい概念ではない。1990年代後半から注目を集めたERPや、2000年代からはシェアドサービスセンター、アウトソーシングといった"手法論"が人事業務の効率化においては長きにわたり貢献してきた。では、これらの手段とRPAの違いはどのようなものであろうか。従来の手段との比較を行う前に、まずはRPAの特徴を整理しておきたい。

■RPAは一体何ができるのか

RPA、人によっては「ロボ(ロボットの略称)」という表現をするケースも少なくないが、この「ロボ」ができることとは一体どのようなものであろうか。一言で言うならば、人が一定のルールの下で行う、例えばExcelシートに記入をする、メールを打つなどのパソコン上の一連の処理を、人に代わってロボが行うというものである。逆に言えば、人の意思が介在するような判断を要するパソコン上の業務でない限りは、このロボにより業務を代行することが可能になるのである。人事給与業務の中でのオペレーション業務の中でも典型的ともいえる「通勤手当の申請業務」を例に挙げてみてみよう。

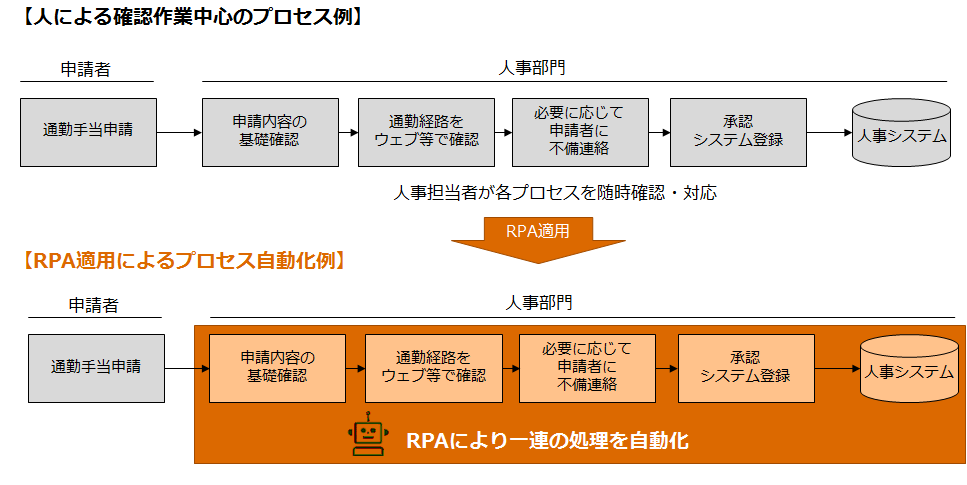

[図表1]通勤手当申請業務におけるRPAの適用イメージ

通勤手当の申請業務といえば、企業によってある程度の違いはあるものの、おおむね、①社員が通勤に必要とする経路などを社内システムに入力して申請し、②それを人事部門が受理し、ネット検索等により、その経路がもっとも合理的なのか、費用に間違いはないのかなどを確認し、③必要に応じて本人に再確認、そして承認プロセスを回す――というような業務となる。これらの一連の業務には特別な意思決定が入るものではなく、原則として、規程に書かれている内容と従業員の申請内容が合致しているかを確認するというものであり、人の意思が介在することは例外的な事案を除いてまずない。

こうした業務にこそRPAは効果を発揮する。[図表1]に見るように、RPAを活用すればこうした業務、内容確認や、インターネットを開いて通勤距離が本当に正しいかを含めて自動化することが可能になり、人を介在させることなく一連の業務の自動化が実現されるのである。

■RPAが適合しやすい業務

RPAによる通勤手当申請業務の自動化の例を挙げたが、「ルール化ができること」「判断がロジックで設計可能」「電子化されている内容」等の条件がクリアされれば、基本的にはロボにより業務を代行させることは可能となり、人事業務の中で言えば「人件費や人員管理等のデータ加工や集計業務」「身上異動や異動などの申請確認業務」「人事システムへの転記業務」などさまざまな領域での適用が可能になる。もちろん、すべての業務に適用すればいいというものではなく、年に1回程度しか発生しないような業務にわざわざRPAを適用したとしても、それはあまり良い効果が得られるものではない。例えば、年間で一定規模発生するような定型オペレーションの業務に適用したほうがより高い効果が生まれやすい。

RPAがもたらすさまざまな効果(QCDによる検証)

では、このRPAによる業務の自動化により、どのような効果が生まれてくるのだろうか。自動化により効率化が実現されるというのは当然のことであるが、その効果にはさまざまなものが含まれる。ここで代表的な効果についていくつか触れておきたい。

[1]Quality:オペレーションミスの減少による品質向上

まず一つに挙げられるのが、オペレーションミスの減少である。人が行う業務であれば、間違いや見落としなどが少なからず発生するが、ロボは定められたルールどおりにしか動かないため、ミスを起こす確率は人が行うよりも圧倒的に低くなる。当然、人のみが気づくことができる例外的な要素を見つけることはできないが、定型的な業務であればミスの発生確率は限りなく0%に近づけることができ、業務品質の向上を実現できるようになる。

[2]Cost:人件費差額による効率化

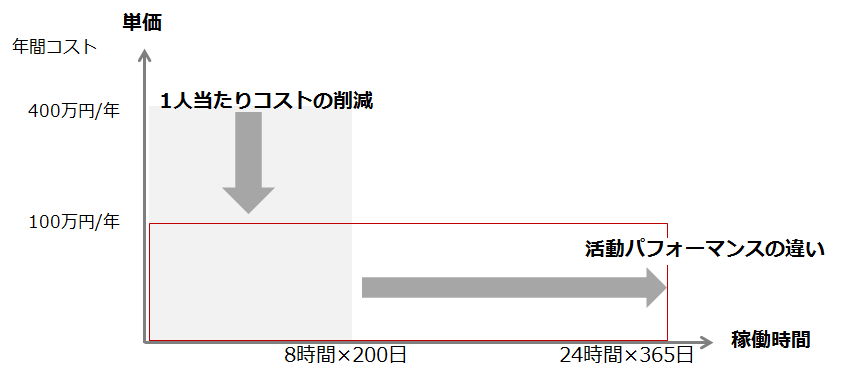

最も効果を生み出す領域ともいえるのが、人件費の効率化であろう。RPAの適用においては、人件費差額と稼働時間の二つの観点から、そのコスト削減力は相当な規模となり得る。まず人件費差額についてだが、オペレーションを行うに当たって、担当する業務担当者の人件費を仮に年間400万円とした場合、同じ業務を担うロボの必要コスト(ロボの運用にかかるライセンス費用等)は、ロボの種類により違いがあるものの、年当たり25万~200万円程度になる。仮に中間値に近い100万円をロボにかかるコストと見立てた場合、この人件費差額(ロボにかかる費用を人件費として見立てれば)でおよそ4倍程度の生産性を生み出すことが可能になると考えられる(上記はPwCによる試算に基づく)。

次に稼働時間であるが、人が業務を行うに当たって、所定労働時間を1日8時間程度とした場合には、その範疇(はんちゅう)を大きく超えて稼働させることはできない。しかし、ロボは休みを取る必要性もなく、労働時間による制約を受けるわけではないので、24時間働くことができる。もちろんメンテナンスにかかる時間や、どのような業務をロボに任せるかで、ロボの連続稼働時間は異なるが、人が働く場合と比較して単純に約3倍の業務時間を1日の中でかけることが可能になるのである。

これらの効果を掛け合わせると、一つの業務にかかる生産性という観点でいえば、人件費の効率4倍・稼働時間3倍を掛け合わせて、単純計算ではあるが12倍の生産性を生み出すことが可能になるのである。また後述の処理スピードなどの効果も合わせると、実態としての生産性向上の効果はさらに高いものとなる。

[図表2]RPA導入による1人当たりの生産性効果

資料出所:PwCコンサルティング合同会社

[3]Delivery:作業スピードの向上

処理スピードの違いも見逃すことはできない。サービス業A社で行った検証実験によれば、人が人事基礎データをシステムにExcelから転記するのに、さまざまな確認作業やタイピングにかかる時間を含めて約80分の時間を要した。これに対して、ロボを利用するとこれらの動作がほとんどなくなるために20秒で作業が完了し、およそ250倍の処理速度で業務を完了させることができたという。これらの処理速度は、適用する業務の複雑性やパソコンの中で使用するソフト等によって違いはあるものの、人が行うよりも圧倒的な作業スピードで業務を遂行できるのは、ロボの特徴的な効果の一つといえる。

■効率化の手段としての「使い勝手」

効果の側面から見ても、効率化という観点ではかなりのインパクトが見込まれるRPAであるが、これまで議論されてきたERPやシェアドサービス、アウトソーシングとはどのような違いがあるのだろうか。

もちろん、ERPやシェアドサービスなどは、業務品質の均質化や、グループ会社でのガバナンスの強化など、効率化以外の目的を含んだ手段であるが、こと効率化という観点でいえば、RPAによる効率化規模のほうが圧倒的に大きくなる可能性がある。またさらなるメリットとして挙げられるのは、「部分的な導入」が可能になるという点である。ERPのような人事システム導入では、稼働まで半年から1年、大規模なものでは2年近くの時間が必要になり、シェアドサービスでも業務の標準化や体制整備などを含めると同様の期間を要することになる。しかしRPAにおいては、必要とする一つの業務をロボに置き換えるといった「部分的」な導入が可能になり、その導入期間も1~2カ月程度の短期間に抑えることができる。これによって早期に効果を刈り取ることができ、また状況に応じて導入の範囲を随時コントロールすることができるために、効率化の手段としては非常に使いやすく、注目を集める一つの要因ともなっている。

■RPA活用における三つの留意点

ここまでRPAに関する効果の観点を中心に解説を進めてきたが、RPAをうまく活用していくためには、その導入に当たりいくつか注意しなくてはいけない点もある。その代表的な視点を三つほど挙げたいと思う。

[1]導入後の運用体制の確立

ロボにより業務の自動化が実現できるといっても、完全に野放しにしてよいわけではない。RPAも人が導入するものなので、導入時の潜在的なミスや、システムダウンなどのさまざまな要因により、ロボが停止してしまったり、想定外のアクションが起こってしまう可能性もゼロではない。ロボはあくまで、人が行う業務の代行者でしかないので、担当する業務プロセスに対するオーナーシップは人が取り続けて一定の監視を行う必要がある。こうした体制の確立が、RPA導入に当たっては必要不可欠なものとなる。

[2]業務の標準化

RPAはルールに基づくものであれば、パソコン上でのほとんどの作業を自動化できるが、これはあくまでプログラムをすることによって実現されるものである。現行の業務が相当複雑なものである場合、それをそのままロボに置き換えてしまっては、その複雑性ゆえに導入時のコストが膨らむだけなく、導入後のメンテナンスコストが高くなるリスクも生じる。これはどのような効率化の手段でも言える話ではあるが、こうした機会を活用して標準化やよりシンプルな業務プロセスへの変換を図ることは、もはや効率化の必須ステップと言えるだろう。

[3]戦略業務へのシフトに対する強い意思

最後に、何より重要になってくるのが効率化を実現した後の話である。これはRPAに限ったことではないが、効率化を実現した後に、どの会社でもスローガンとして掲げる「戦略業務へのシフト」である。

しかしながら、これは容易なことではない。オペレーション業務に投下していた人材のコンピテンシーやスキルと、戦略業務に求められるそれはまったく異なるものであり、単純に置き換えることはできない。詳細については、別途解説を加えたいと思うが、戦略業務へのシフトは、効率化よりも、人事部門内の意識・スキル・体制などを含めて、はるかに難易度が高く時間を要するものといえる。RPAの活用を検討する際には、戦略業務へのシフトも含めて、どのような姿の人事部門・機能像が必要となるかをきちんと視野に入れた上で改革を進められることを推奨したいと思う。

北崎 茂

北崎 茂

PwCコンサルティング合同会社

People & Organization ディレクター

慶応義塾大学理工学部卒業。外資系IT会社を経て現職。人事コンサルティング領域に関して約20年の経験を持つ。組織設計、M&A、中期人事戦略策定、人事制度設計から人事システム構築まで、組織/人事領域に関して広範なプロジェクト経験を有する。ピープルアナリティクスの領域においては、国内の第一人者として日系から外資系にいたるまでさまざまなプロジェクト導入・セミナー講演・寄稿を含め、国内でも有数の実績を誇る。現在は、人事部門構造改革(HR Transformation)、人事情報分析サービス(People Analytics)におけるPwCアジア地域の日本責任者に従事している。2016年よりHRテクノロジーコンソーシアム(LeBAC)理事。2017年、経済産業省主催 HR Solution Contest 二次審査員。