土橋隼人 どばし はやと

PwCコンサルティング合同会社

People & Organization マネージャー

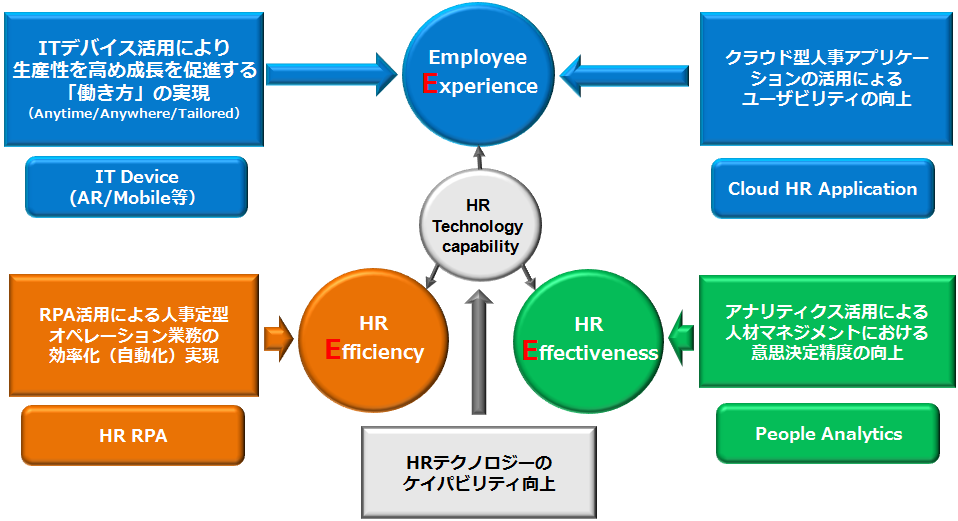

本連載では、HRテクノロジーが人事に与える変化について「三つのE」を用いて紹介してきた[図表1]。今回は三つ目のEであるEmployee Experience(従業員の経験価値)の向上を取り上げて解説する。また連載の最後として、HRテクノロジーによって人材マネジメントを大きく変革するためには人事部門がどのような役割を担う必要があるのか、そのためにはどのような能力を身に着けるべきであるか説明したい。

[図表1]HR Technology 3Eモデル(再掲)[クリックして拡大]

■Employee Experience(従業員の経験価値)への注目度が上がっている

読者の方の中にEmployee Experience(従業員の経験価値。以下、EXと略)という言葉を聞いたことのある方はどれぐらいいるだろうか。EXとは「従業員が企業組織の中で経験することの価値」を指す言葉であり、人材が企業に応募するところから退職するまでのすべての接点と、そこで得られる経験価値を対象とするものである。EXを高めること――従業員が企業との接点(入社、研修受講、評価のフィードバック等)において期待通りもしくは期待を上回る経験をすること――は従業員のエンゲージメント向上に結び付くと認識されており、その取り組みを指すEmployee Experience Managementは人事部門の新たなミッションとして存在感を高めている。日本における知名度は、まだRPAやアナリティクスに及ばないが、海外の企業の中にはEX向上のための施策を実施するだけでなく、専任担当者を設置したり、人事部門を「EX部門」と改称したりするなど、組織体制の見直しにまで影響を与えるようなテーマとなっている。

EXが注目を集めている背景について少し説明したい。この連載でも何度か指摘しているが、多くの企業は深刻な人材不足に直面しており、優秀な人材を採用することが困難な状況となっている。また、組織の中心は1980年以降に生まれたミレニアル世代になりつつあり、人材不足を解消するためにはこの世代をいかに惹きつけ・引き止めることが最重要課題となっているのである。

このミレニアル世代はデジタル機器が身の回りにあふれた中で育った最初の世代であり、サービスの受け手として非常に高い経験価値を享受している。例えば、世界中どこにいてもスマートフォンによって商品を購入することができるし、ショッピングサイトはこれまでの閲覧・購入履歴を基に、ニーズや嗜好(しこう)にマッチした商品を推奨するメッセージを送ってくれる。また、海外旅行で体験したことを共有したければボタン一つで友人と画像を共有できるし、必要であればテレビ電話で直接伝えることも可能だ。

そのようなデジタル環境によって提供される経験価値に慣れている世代は、自分が勤める企業内での経験(EX)にも同じ水準を求めるようになっている。この世代は例えば仕事をする上で欲しい・知りたい情報はすぐ手に入れたい(「待つ」ということにそこまで慣れていない)と感じているし、一律的なメッセージではなく自分自身に合ったメッセージを受け取りたいと感じている。人事評価のフィードバックを例に挙げれば、リアルタイムでのコミュニケーションに慣れたミレニアル世代は、これまで普通であった半期もしくは年度に一度行う評価のフィードバックではあまりにも間が空きすぎると感じ、より頻繁なフィードバックを望んでいるとの調査結果が明らかになっている(PwCの「Millennial at Work」(2014年)によれば、ミレニアル世代の51%が半期や年度よりも「とても頻繁に継続的な」フィードバックを好むと回答している)。このように、人事部門はミレニアル世代を惹きつけ・引き留めるために、この世代が求める経験価値を提供できるように人材マネジメントを変革する必要が生じているのである。

■HRテクノロジーを活用したEXの向上

HRテクノロジーを活用したEXの向上の取り組みにはどのようなものがあるのだろうか。また、施策を検討するにはどうしたらよいのだろうか。ここでは従業員の経験を可視化し、網羅的に施策を立案するための手法として「エンプロイー・ジャーニー・マップ」を紹介し、先進各社が行っている取り組みの中からいくつかの事例を説明したい。

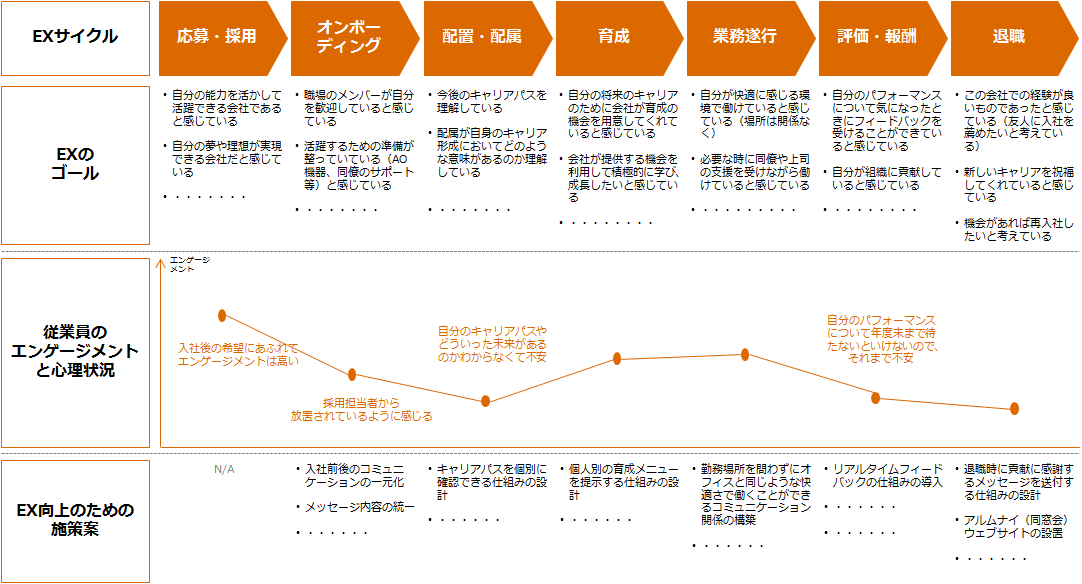

エンプロイー・ジャーニー・マップとは、人材が自社に入社してから退職するまでの間にどのような経験をするのか、どのような感情を持つのかを整理し、EX向上に向けた施策を体系的に設計するための手法である。この手法では、これまで「人材をいかに管理するか」という組織の視点で設計してきた人事施策を、「従業員がどのように感じるのか」「従業員にどのような経験をしてほしいのか」という従業員からの視点で検討・設計することに留意いただきたい。

[図表2]はそのイメージを示したもので、最上段に従業員が企業内で経験するサイクルの各プロセスを列挙し、それぞれの要素における「ゴール」(経験価値が高い状態とはどういった状態であるか)を整理している。その上で、現状のEXの状況をそれぞれのプロセスでのエンゲージメントの高低と、従業員が持つと思われる感情を「従業員のエンゲージメントと心理状況」に記述する。これによって明らかになったゴールと現状のギャップを踏まえて、各プロセスにおけるEX向上のための課題を整理し、施策を検討することがエンプロイー・ジャーニー・マップによるEX施策の検討の流れである。EX向上施策を考える上では下記の観点が参考となる。

<EX向上のための観点(例)>

1.簡便性:誰でもどこにいても簡単に情報にアクセスできたり、手続きを行えたりする

2.即時性:リアルタイムで情報のやり取りや会話ができる

3.個別性:自分自身に最適化された内容・形式の情報を受け取ることができる

4.誘引性:ゲームの要素などにより喜びや高揚感を感じることができる

[図表2]エンプロイー・ジャーニー・マップのイメージ[クリックして拡大]

続いていくつかの事例を紹介しながら、HRテクノロジーを活用したEX向上のための具体的な取り組みを紹介する。

ケース①:アプリの導入によるオンボーディング期間におけるコミュニケーションの改善

ある企業では、中途で入社後1年未満に退職する者が多くなっており、代わりの人材を採用するためのコストが膨れ上がっていることが大きな問題となっていた。原因を探ると、入社までの手続きやコミュニケーションを担当する採用部門から入社後に受け入れを担当する現場のマネージャーへの引き継ぎが十分に行われておらず、入社者へのケアが不十分になっており早期離職の原因となっていた。

そこでこの企業では、オンボーディング期間(候補人材が内定を受けてから入社し、組織になじんで戦力になるまでの期間)のサポート体制やコミュニケーションの強化に着手することにした。その一環として同社は、入社予定者とのコミュニケーションを一元的に管理・実施するアプリを導入。入社予定者には採用決定後にアプリをインストールしてもらい、入社後6カ月までそれを活用させることとした。

入社前にアプリを開くと入社日までに必要な手続きが一覧で表示され(もちろん、社員証用の写真やその他の書類提出等もアプリ上で完結する)、アプリを通じて採用担当者とコミュニケーションをとることができるようになっている。さらに、上司や同僚の顔写真や経歴、趣味なども含めたプロフィールや執務予定のオフィスの地図・画像などを確認することで、入社後のイメージを具体的に想像することができるようになっている(オフィス周辺のランチマップまで閲覧できる)。入社日にはマネジメントや上司からの個別のメッセージがアプリに表示されるだけでなく、同僚とのメッセージのやり取りも可能になる。

こうしたアプリの活用で入社予定者の不安を緩和することにより、この企業では早期離職者の減少と採用コストの削減で成果を上げている。また、それだけでなく入社予定者がアプリを通じてさまざまな情報に触れることにより、自分が歓迎されているということが手軽に実感でき、より早く組織になじめる効果も生み出すことができている。

一般的にオンボーディングの期間は、入社する人材にとっては「どのような上司・同僚と一緒に働くのか」「組織からは歓迎されているのか」「入社後に自分の能力を活かして活躍することができるのか」など不安が高まっている時期である。そのため、この期間のEX向上はエンゲージメントを高める上で非常に重要となっている。

ケース②:モバイルを活用したリアルタイムフィードバックの実現

ある企業では、半期・年度ごとの評価実施や調整業務に多くの時間を要し、現場の管理職にとって大きな負担となっていた。それだけでなく、評価実施や調整に時間を取られている分、評価結果のフィードバックにはあまり時間をかけることができず、そのために従業員意識調査では評価に対する満足度・納得度の低迷が続き、エンゲージメント低下の原因の一つとなっていた。

そこでこの企業では、これまで評価結果を確定させるためにかけていた時間を減らし、その分を従業員の成長に向けたフィードバックに充てることを目的として評価制度の改定を行った。具体的には、これまで半期末・年度末に行っていた評価を廃止し、その代わりに定期的(最低1カ月に一度)にフィードバックを行うこととした。年度末の評価については(新しくシートを作成することはせず)フィードバックの蓄積を基に年度の評語を決定する方式に改定した。また、これまで10個ほどあった評価項目を半分に減らし、評価の手間をできるだけ減らすようにした。

それと同時にフィードバック用のアプリを開発し、全従業員に配布した。PCやスマートフォンからでもアクセス可能なそのアプリでは、被評価者がフィードバックをほしいと思うタイミングで手軽にリクエストできるようになっており、それを受け取った評価者は時間を置かずに30分程度のフィードバックを行うことをルールとして設定した。また、アプリとPC・スマートフォンのビデオ通話機能を使うことで、遠隔地にいる場合でも早いタイミングでのフィードバックが可能な仕組みを整備した。

この取り組みにより、現場の管理職が評価実施・調整業務にかける時間は劇的に減少し、その分の時間を部下へのフィードバックに投入することができるようになった。その結果、被評価者は評価者が自分の成長やキャリアについて真剣に考え、アドバイスしてくれていると感じるようになり、エンゲージメント向上につながっている。

ここで紹介した事例以外にも、スマートフォンやチャットツールを使って従業員がお互いに感謝・賞賛の言葉や報酬を送り合い、従業員同士のつながりを強化するソーシャルリコグニションや、退職した従業員を対象にアルムナイ(同窓会)サイトを用意し、アルムナイ同士のコミュニケーションの場や再入社の案内などを提供するものなど、HRテクノロジーを活用したEX向上の取り組みは日々活用の領域を広げている。

■HRテクノロジーの活用を人事部門のミッションに位置付け、情報収集力・目利き力の向上を

これまでの連載を通じて、HRテクノロジーはさまざまな手段により日々急速に進化を遂げていること、それらを人材マネジメントに活用することによって大きなメリットを享受することができることを解説してきた。それではこのメリットを実際に享受するために人事部門には何が求められるのだろうか。

まずは、人事部門のミッションにHRテクノロジーを活用した人材マネジメントの変革を設定するところから始めたい。この取り組みには人事部門の各領域(採用、人材開発、制度企画等)や他部門の協力が不可欠であり、テクノロジーに興味のあるメンバーが片手間に行っているうちは、十分な効果を得ることは難しい。そのため、部門のミッションに位置付け、部門内外の協力体制を整えることが第一歩となる。

次のステップとしては、国内外のHRテクノロジーの動向に高くアンテナを張る(情報収集力)ことや、自社にとって適切なテクノロジーや導入方法を選択する(目利き力=テクノロジーリテラシー)ことのできる人材の確保・育成が必要となる。HRテクノロジーは急速に進化しており、日々新しいツールや手法が登場している。日本国内にとどまらず海外の技術や事例を定期的に収集し、HRテクノロジーによって何ができるようになっているのか認識しておきたい。

また、HRテクノロジーを活用した改革の必要性や効果を社内に説明・説得して導入を円滑に進めるためには、数多くあるHRテクノロジーの実態やリスク・効果を理解し、それを踏まえて適切なテクノロジーや導入方法を選択することのできる人材も必要不可欠である。部門内でこのような人材が欠けているのであれば、他の部門からの異動等によって体制を整備することも検討する必要がある。具体的には、テクノロジーへの理解が深い情報システム部門や、テクノロジーの各領域について活用が進んでいる部門(アナリティクスであればマーケティング部門など)が対象となるのではないだろうか。

これまで説明してきたとおり、HRテクノロジーが人材マネジメントにもたらす効果は非常に大きい。多くの企業がHRテクノロジーを活用して人材マネジメントを変革し、効果を自社のものとすることを願って連載を閉じたい。

土橋隼人

土橋隼人

PwCコンサルティング合同会社

People & Organization マネージャー

法政大学大学院社会学研究科修士課程修了(社会学修士)。監査法人系コンサルティングファーム2社を経て現職。一貫して組織・人事領域のコンサルティングに従事し、人材マネジメント戦略策定、人事制度改革、コーポレートガバナンス改革(役員報酬制度設計、取締役会評価)、組織・人事デューデリジェンス、M&Aに伴う組織・人事統合支援、ダイバーシティ推進支援(女性活躍推進)などに携わる。近年はピープル・アナリティクス領域に注力している。