代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

4月に新卒採用に関して二つの重要な発表がありました。一つは、4月10日に経団連から発表された「採用選考に関する指針」の手引きの改定について、そしてもう一つは4月26日にリクルートワークス研究所から発表された「第34回 ワークス大卒求人倍率調査(2018年卒)」です。

※リクルートワークス研究所公表の調査報告書はこちら

まずは、経団連の「採用選考に関する指針(以下、指針)」の手引きの改定の内容を確認してみましょう。採用スケジュールについては、2017年入社者からの「広報活動:卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降、選考活動:卒業・修了年度の6月1日以降」が継続されることになりました。会員企業からは日程の前倒しを求める声が多くありましたが、度重なる日程変更の混乱を避けるとともに、学生の学業を優先させるべく安倍政権が就活日程の後ろ倒しを経済界に求めた経緯を踏まえてのものになります。ただ、指針に変更はなかったものの、手引きについては2015年12月7日以来の改定が行われました。

経団連会員企業にも「1Dayインターンシップ」を可能に

今回の改定の一番大きな箇所は、「4.広報活動の開始日より前に実施するインターンシップについて」です。これまでは、【就業体験としてのインターンシップの在り方】として、「学生の就業体験の提供を通じた産学連携による人材育成を目的とすることに鑑み、当該プログラムは、5日間以上の期間をもって実施され、学生を企業の職場に受け入れるものとする」とされていましたが、この文言が削除されたのです。つまり、「5日間以上」の期間的制約がなくなったわけです。ここ数年、1日や半日の「1Dayインターンシップ」が横行しており、「5日間以上」という制約が会員企業にとっては大きなハンディになっていたことに譲歩した形になります。これにより、経団連会員企業においても「1Dayインターンシップ」が正々堂々と可能となったわけです。

ただし、会社説明会やセミナーとほとんど変わらない、名ばかりの「1Dayインターンシップ」をも解禁にしたわけではありません。新しい手引きには、「インターンシップ本来の趣旨を踏まえ、教育的効果が乏しく、企業の広報活動や、その後の選考活動につながるような1日限りのプログラムは実施しない。」と明記されています。「1日限りのプログラム」が禁止なのではなく、「教育的効果が乏しく、企業の広報活動や、その後の選考活動につながるような(プログラム)」が禁止されているのです。この点には注意が必要です。

また、もう一つの変更点としては、「採用選考活動と明確に区別するため、告知・募集のための説明会は開催せず、また、合同説明会等のイベントにも参加しない」との文言も削除されています。就職情報会社が主に毎年5~6月頃に開催する「インターンシップ合同説明会」への参加も容認するということになります。

経団連は、企業からの採用活動日程の前倒し要望には応えられなかった分、インターンシップに関する制約の面では大きく譲歩することでバランスを取ったと言えます。ただ、大企業までもが「1Dayインターンシップ」を堂々と開催することになる今回の改定には異論を唱える大学関係者が少なくないでしょう。

規模・業種による倍率格差が拡大

続いてリクルートワークス研究所発表の「第34回 ワークス大卒求人倍率調査(2018年卒)」を見てみましょう。

HR総研や就職ナビ各社の調査でも、企業の新卒採用意欲が高止まりしている状況は鮮明に表れており、昨年以上の求人倍率になるものと見込まれていました。そうした予想のとおり、2018年3月卒業予定者の大卒求人倍率は1.78倍と、前年の1.74倍からさらに0.04ポイントの上昇となりました。全国の民間企業の求人総数は、前年の73.4万人から75.5万人へと2.1万人増加し、対する学生の民間企業就職希望者数は、前年の42.2万人とほぼ同水準の42.3万人だったとのこと。企業側の旺盛な求人意欲が、求人倍率を押し上げたことになります。

従業員規模別の求人倍率を見ると、従業員規模300人未満の企業では6.45倍と、前年の4.16倍より2.29ポイントも一気に上昇し、リーマン・ショック後の2010年3月卒の8.43倍に次ぐ高倍率となっています。一方、従業員規模5000人以上の企業では0.39倍と、前年の0.59倍からさらに0.20ポイント低下しており、くしくも2010年3月卒の0.38倍に次ぐ低倍率になっています。この年は、大企業側の求人総数の大幅な減少が原因でしたが、今回は希望者数が大幅に伸びていること(前年比+48.9%)が原因となっています。従業員規模300人未満の企業と、従業員規模5000人以上の企業の求人倍率のポイント差は、前年の3.57ポイントから6.06ポイントへと急拡大しています。

前回の記事で、HR総研の調査でも学生の大手企業志向が強くなっていることを報告しましたが、リクルートワークス研究所の調査ではこうした傾向がさらに色濃く出ています。ちなみに、その他の企業規模の求人倍率の変化を見ると、従業員規模300~999人の企業:1.17倍→1.45倍(0.28ポイント上昇)、同1000~4999人の企業:1.12倍→1.02倍(0.10ポイント低下)と、従業員規模による大企業の区切りとなる「1000人」を境に、明暗が分かれていることが分かります。

業種別でも見てみましょう。毎年人気の「金融業」の求人倍率は、今回も前年と同じく0.19倍と依然として学生にとっては極めて狭き門となっています。「サービス・情報業」は前年の0.49倍から0.05ポイント低下の0.44倍、「製造業」は前年の1.93倍から0.11ポイント上昇の2.04倍となっています。大きく求人倍率が動いたのは「建設業」と「流通業」で、「建設業」は前年の6.25倍から3.16ポイント上昇の9.41倍、「流通業」に至っては前年の6.98倍から4.34ポイント上昇の11.32倍となっています。いずれも過去の比較可能なデータの中では最高の求人倍率です。「金融業」と「流通業」の求人倍率のポイント差は、前年の6.79ポイントから11.13ポイントへと、10ポイントをはるかに超えるポイント差となっています。「建設業」と「流通業」は、今年の採用戦線ではこれまでの比ではない、かなりの苦戦を強いられそうです。

2018年卒向けのインターンシップを振り返る

さて、ここからは前回に続き、HR総研が楽天「みんなの就職活動日記」会員を対象に実施した「2018年就職活動動向調査」の結果を紹介します。今回のテーマは、経団連の指針の手引き改定でも取り上げました「インターンシップ」です。

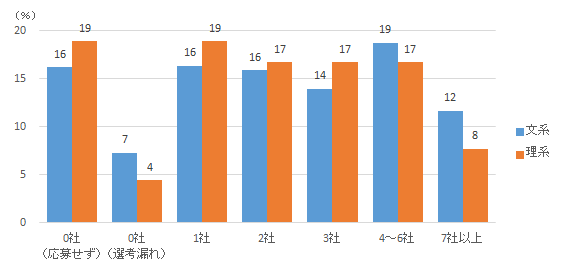

まずは、インターンシップの参加状況(参加社数)からです[図表1]。インターンシップにまったく参加していない学生は文系・理系ともに23%に過ぎず、逆に言えば4分の3以上の学生は何らかのインターンシップに参加しているということです。参加社数を見ても「1社」だけという学生は2割もおらず、6割前後の学生は複数のインターンシップに参加しています。中には「7社以上」という学生が、文系で12%、理系でも8%もいます。

[図表1]インターンシップ参加状況(参加社数)

資料出所:HR総研/楽天・みんなの就職活動日記「2018年就職活動動向調査」

(2017年3月、以下図表も同じ)

学生が参加しやすい「1Dayインターンシップ」が数多く開催されたことが影響していますが、こうなると企業側はこれまで以上にプログラムの充実と他社との差別化を図っていく必要がありそうです。セミナーや会社説明会とさほど違わない「1Dayインターンシップ」では、学生の理解促進、興味喚起につなげることは難しいでしょう。

インターンシップ情報の入手ルートは就職ナビ

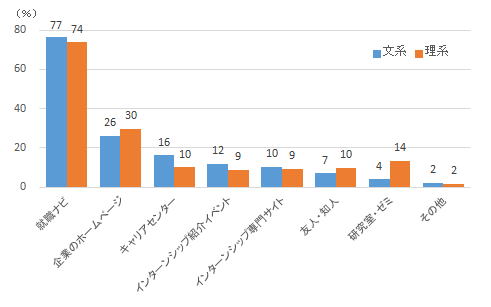

学生はインターンシップ情報をどこから入手しているのかを聞いたのが[図表2]です。インターンシップ情報の入手先トップは「就職ナビ」が断トツで、文理ともに7割以上の学生が利用しています。2位の「企業のホームページ」は3割以下ですので、倍以上の開きがあります。

[図表2]インターンシップ情報の入手先(複数回答)

目当ての企業が決まっているのであれば「企業のホームページ」から探すことも可能ですが、応募先を探すところから始めるのであれば、いまや数千社のインターンシップ情報が掲載され、応募までできるとなれば「就職ナビ」を利用するのは当然のことでしょう。企業側からしても、6月1日からオープンする就職ナビプレサイトは、情報掲載料金が無料(3月1日以降の本掲載料金にセット)であることが多く、利用しない手はないでしょう。「就職ナビ」でインターンシップ情報の掲載だけでなく、エントリー受付まで受け付けられるようにしておき、自社のホームページからは「就職ナビ」の自社情報掲載ページにリンクを張るようにしておけば、情報更新が二度手間になることもなく、エントリー者の情報も一元管理が可能になります。

また、文系の3位にランクしている「キャリアセンター」を活用しない手はありません。最近では、大学経由のインターンシップに限らず、自由応募型のインターンシップについても掲示をしてくれる大学が増えています。かつては、経団連が「倫理憲章」や「指針」の手引きで規定していた「5日間以上」のプログラムしか掲示しないという大学も少なからずありましたが、今回の手引きの改定もあり、プログラム内容についてはあまりハードルを設けず、柔軟に対応してくれる大学が多くなっています。募集要項のフォーマットについても、自由応募型については特に決まりはないことが多くなっています。

また、理系学生の応募を集めたいのであれば、「キャリアセンター」よりもむしろ「研究室」経由での募集も効果的なようです。

6割近くが「2月」のインターンシップに参加

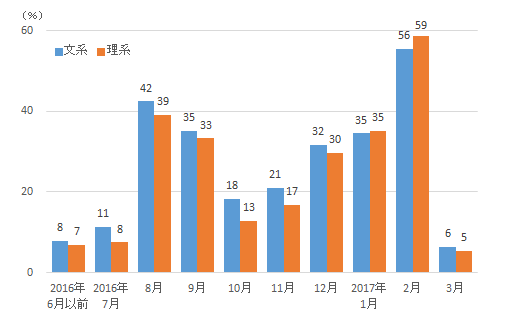

インターンシップに参加した時期を選択してもらったのが[図表3]です。

採用広報解禁が12月から3月に変更となった2016年卒採用以降、「2月」にインターンシップを実施する企業が急増し、2017年卒採用からは「2月」に実施する企業数がそれまでトップだった「8月」の企業数をしのぐようになりました。今回の学生調査でもその傾向ははっきり現れています。文理ともに「2月」が最多で、文系56%、理系59%の学生がインターンシップに参加しています。2位の「8月」は文系42%、理系39%ですから、「2月」のほうが14~20ポイントも高くなっています。

[図表3]インターンシップに参加した時期(複数回答)

「8月」の時にはまだ活動を始めていなかった学生が参加したこともありますが、企業側が実施するプログラムの多くが「1Dayインターンシップ」となっており、1プログラム当たりの学生受け入れ人数が格段に多くなっていることに起因します。多くの大学で後期試験が実施される「1月」でも35%の学生がインターンシップに参加しており、インターンシップは「8~9月」と「1~2月」が二つのヤマになります。「12月」も文系32%、理系30%と、「1月」に引けをとらないくらいの参加者数となっていることを考えると、「12月」も「1Dayインターンシップ」が数多く実施されていたということなのでしょう。

7割以上が2月の「1日」タイプに参加

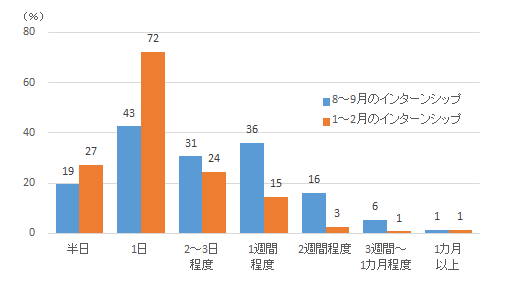

次に、「8~9月のインターンシップ」と「1~2月のインターンシップ」に参加した学生に、それぞれタイプを聞いてみました[図表4]。開催時期によって、インターンシップのタイプが大きく異なることが分かります。

[図表4]参加したインターンシップのタイプ比較(複数回答)

[注][図表3]で2016年8~9月および2017年1~2月に「インターンシップに参加した」と答えがあったものについて、期間タイプ別の内訳を示したもの。

「8~9月のインターンシップ」では、参加者は「1日」タイプが43%で最多となっていますが、「1週間程度」タイプも36%と多くなっています。「1週間程度」のインターンシップは1プログラム当たりの受け入れ人数が「1日」タイプと比べて格段に少ないことを考えると、実施した企業数やプログラム数では、「1週間程度」タイプのほうが「1日」タイプよりもはるかに多かったことになります。

ところが、「1~2月のインターンシップ」では「1日」タイプの参加者が72%と29ポイントも伸ばして、他のタイプを大きく引き離しています。「半日」タイプの参加者も27%と、「8~9月のインターンシップ」より8ポイントも多くなっています。一方、「1週間程度」タイプは36%から15%へ、「2週間程度」タイプは16%から3%へと激減しています。

2018年卒採用に向けた「8~9月のインターンシップ」は、大企業による「1~2週間程度」タイプが多く、「1~2月のインターンシップ」は、中堅・中小企業による「半日~1日」タイプが多かったと言えます。ただし、今回の指針の手引きの改定により、12~2月に大企業による「1日」タイプのインターンシップが急増することが考えられ、中堅・中小企業はこれまでのように応募学生を集めることができなくなる恐れが出てきます。指針の手引きの改定は、中堅・中小企業にとっては極めて厄介なできごとです。

3分の2の学生が参加企業から特別フォロー

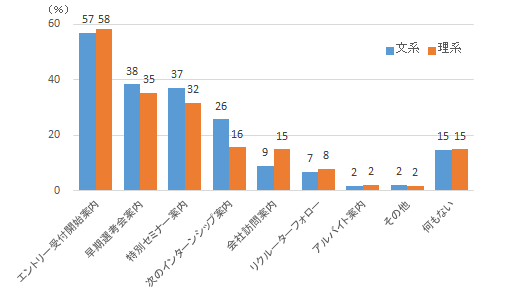

インターンシップを選考に直結させる企業はまだそれほど多くはありませんが、インターンシップで目を付けた学生に何らかのフォローをする企業は少なくありません。インターンシップに参加した企業からどんなフォローがあったのかを聞いたのが[図表5]です。

[図表5]インターンシップ参加企業からのフォロー(複数回答)

「(参加したのに)何もない」と回答した学生は文理ともに15%のみです。しかもそのうち、大学連携の単位認定プログラムのインターンシップに参加した場合には、採用を意識したフォローはされないことも多く、自由応募型のインターンシップに限定した場合には、「何もない」ことはほとんどないといえるかもしれません。

フォローといっても「エントリー受付開始案内」は、3月1日の就職ナビオープン日にプレエントリーの受付が始まったことを知らせるだけですから、他の項目と同等のフォローとはいえないでしょう。「早期選考会案内」から「その他」までのフォローがあった学生だけを抽出してみたところ、文理合計で67%になりました。3人に2人の割合で、企業から特別なフォローがあったことになります。

具体的なフォローの内容を見てみると、多かったのは「早期選考会案内」と「特別セミナー案内」で、文理ともにいずれも3割を超える学生に案内が来ています。

インターンシップルートの選考も許容する学生

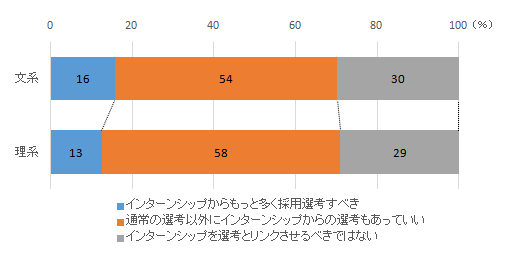

最後に、インターンシップと採用選考はどうあるべきと考えているのかを聞いてみました[図表6]。

[図表6]インターンシップと選考はどうあるべきか

文系と理系で考え方の差異はそれほどなく、「インターンシップを選考とリンクさせるべきではない」とする学生はともに3割程度にとどまりました。最も多かった回答は「通常の選考以外にインターンシップからの選考もあっていい」で、文系で54%、理系で58%に上りました。さらに積極的に「インターンシップからもっと多く採用選考すべき」とする学生は、13~16%と少数派でした。それぞれの理由を見てみましょう。

■インターンシップからもっと多く採用選考すべき

・やる気がある証拠でとても良いと思う(その他私立大学、理系)

・のんびりと長い時間をかけて企業を見られるインターンシップを選考に直結させるべきだ(旧帝大クラス、理系)

・面接だけでは学生の能力を十分に把握しきれない場合も多いと思うため、企業側からすれば妥当だと思う(早慶クラス、文系)

・インターンシップを通してその企業に対する理解や自分との相性が具体的に分かるし、企業も学生をしっかり見極める機会を設けられるので良いと思う。ミスマッチを防げそう(その他私立大学、理系)

・お互い面接よりも雰囲気や人柄を判断しやすいと思う(その他私立大学、理系)

・早めに就活を終わらせたい人にとっては非常に良いと思う(中堅私立大、文系)

・前々から働きたいと思って企業を見ている学生を少しでもいいから優遇すべき(早慶クラス、文系)

・意識の高い学生が早めに動き、企業がその中で優秀な学生を確保し、囲い込むということは、慈善団体ではない企業にとって大切なことである(上位国公立大クラス、文系)

・学生側からの理解も深まるので、早期退職も減ると思う(早慶クラス、文系)

■通常の選考以外にインターンシップからの選考もあっていい

・企業について知る良いきっかけにもなるし、参加したいがもう少し枠を増やしてもらえるならより良いと思う(旧帝大クラス、理系)

・企業と学生の能力や相性など全体を面接以外でも読み取ることができるから(上位国公立大クラス、文系)

・企業としては妥当な判断だと思うのでもっと周知の事実となってほしい(その他私立大学、文系)

・社員の方との相性をみられるため、つながるほうがどちらにとっても良いと思う(早慶クラス、理系)

・しっかりと人を見て判断したいという企業の思いにも理解できるので、インターンシップが選考につながることに対しては肯定的です(旧帝大クラス、理系)

・ミスマッチが少なくなるため、企業、学生両者にとって有用だと思う(早慶クラス、文系)

・優秀な人材を集めるためには効率のよい方法だと思う。しかし、インターンシップから選考につながるという仕組みにするのなら、インターンシップ枠をもう少し増やしても良いのではないかと考える(その他国公立大、文系)

・インターンシップに行けなかった人材も見てほしいためバランスを取ってほしい(その他私立大学、理系)

■インターンシップを選考とリンクさせるべきではない

・インターンシップに参加できない学生もいることを考えてほしい(中堅私立大、文系)

・学生は勉学に励むべきであり、インターンシップに集中するあまり勉学をおろそかにしてしまうことはあってはならないと思う。選考につながるとそれだけインターンシップの準備やらにかける時間が長くなり、勉強する時間が減る。また一生懸命勉強していた人がインターンシップに参加していないだけで不利になるのはおかしい(その他私立大学、文系)

・体育会などインターンに行く暇のない人にとっては不利(早慶クラス、文系)

・インターンシップは自分の就職の体験だけにして、企業側がその情報を利用するのはやめてほしい(その他私立大学、理系)

・インターンシップ早い者勝ちのようなものはよくない(上位私立大、文系)

・就活解禁を3月にする意味がなくなる(上位私立大、理系)

・企業にとってはより適性のある人材を選出できるが、あまりオープンなイメージはない(早慶クラス、文系)

・遠方の企業については必ずしもインターンシップに参加できる訳ではないので不利になってしまう(上位国公立大、文系)

・早くから就職活動としてインターンシップを行うことを求められてしまいそうでとても嫌だ。インターンシップをしたからといってそれがそのまま就職につながれば、将来への視野も狭くなりそうなので、企業について知るための手段程度で構わない(その他私立大学、文系)

・短期決戦型の就職活動状況をさらに加速させると思います(その他私立大学、理系)

・インターンシップに気軽に参加できなくなる(その他国公立大、文系)

「インターンシップを選考とリンクさせるべきではない」とする学生の内訳を見ると、インターンシップに参加していない学生の割合が多くなっています。インターンシップ不参加者のうち「インターンシップを選考とリンクさせるべきではない」を選択した学生の割合は53%と過半数に達しているのに対し、参加社数が「4社」以上の学生のうち「インターンシップを選考とリンクさせるべきではない」を選択した学生の割合はわずか13%にとどまります。何らかの理由でインターンシップに参加できなかった学生もいるでしょうが、参加しなかったことへの口実のように回答している学生も見受けられます。

今回の経団連の指針の改定は、その趣旨においてその後の選考活動につなげることを禁じているものの、大企業が直接的ではないにせよ、インターンシップをこれまで以上に採用活動の一施策として活用するようになることは間違いありません。学生が望む、望まないにかからず、オープンにされないインターンシップからの選考ルート(早期選考)が新設、あるいは強化されることになるでしょう。

2019年卒採用からは、学生がいつから就職活動を始めるかによって、これまで以上に「二極化」に拍車がかかることでしょう。ただし、それは企業側にとっても同じです。3月の就職ナビオープンから採用活動スタートではなく、それまでにいかに学生との接点を持っておくかが問われるようになってきます。企業にとっては、採用活動がますます大変な時代になってきました。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |