代表 寺澤康介

(調査・編集: 主席研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

先日、神戸新聞の記事で、子どもに代わって親が就職先を探す「代理就活」が取り上げられていました。姫路市が今年度初めて試みるもので、大学等で地元を離れて暮らす学生の親を対象にして、地元企業の説明会を開催するというもの。学生の売り手市場の状況が続く中、採用に苦戦している地元の中小企業への就職を後押しすべく、まずは親に地元企業の魅力を知ってもらい、子どもにUターンを働きかけてもらうことが狙いのようです。開催時期や説明会の内容などについてはこれから詰めていくとのことですが、どこまで実効が上がるのか興味深いところです。

ただ、これだけネット社会になっているわけですから、地元を離れていても、学生は探そうと思えばいくらでも地元企業を探したり、調べたりすることはできるはずです。親まで巻き込まないと進まない就職活動というのは、いかがなものかという気もしないではないです。親が息子や娘の写真を持ってお見合いハーティーに参加して結婚相手を探す「代理婚活」の参加者は年々増えているようですが、それにつれてトラブル事例も増えているようです。子どもの気持ちを無視した活動で親子関係に大きな亀裂が入ってしまった、「代理」のはずがいつの間にか「当事者」のように振る舞ってしまい、本人の意思では後戻りできない状況にまで陥ってしまった、などなど。「代理就活」によって、同じような事態にならないことを願います。

売り手市場でも6割は就職活動が「不安」

さて今回は、3月21~29日にHR総研が楽天「みんなの就職活動日記」会員向けに実施した「2018年就職活動動向調査」の結果を紹介します。

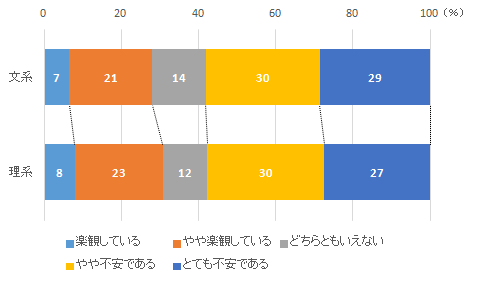

まず就職活動についてどう思っているかを聞いたところ、文系と理系での差はほとんどなく、「楽観・やや楽観」と回答した学生は3割程度にとどまり、「とても不安・やや不安」と回答した学生が6割近くにもなっています[図表1]。企業の人材不足感が解消することはなく、学生の売り手市場が続いていることは、先輩の話やマスコミ報道等で感じているにも関わらずです。

[図表1]就職活動をどう思っているか

資料出所:HR総研/楽天・みんなの就職活動日記「2018年就職活動動向調査」

(2017年3月、以下図表も同じ)

もちろん、初めての就職活動に戸惑いや不安を感じることは当たり前とも言えますが、「楽観・やや楽観」と「とても不安・やや不安」を分ける指標の一つには、「就職活動を始めた時期」が関係していそうです。昨年の7月までに就職活動を始めた学生では、「楽観・やや楽観」が38%と4割近く、逆に「とても不安・やや不安」は48%と半数以下なのに対して、今年になってから始めた学生では、「楽観・やや楽観」は25%にとどまり、「とても不安・やや不安」は64%にもなっています(図表略)。早くから就職活動を始めた学生は、インターンシップに参加した割合も多く、キャリアセンターが提供する各種ガイダンスや講座を受講しているのに対して、今年になって始めた学生はそれらに参加する機会を逸しており、自己分析や業界研究の深浅さなどを含めた経験値に大きな差ができてしまっていると言えます。

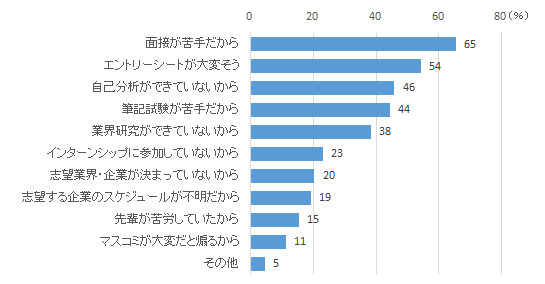

不安と感じる理由では、「面接が苦手だから」(65%)とする学生が最も多く、「エントリーシートが大変そう」(54%)、「自己分析ができていないから」(46%)、「筆記試験が苦手だから」(44%)が続きます[図表2]。いずれもキャリアセンターを活用することで、少し軽減できるような理由が多くなっています。

[図表2]就職活動を不安に感じる理由(複数回答)

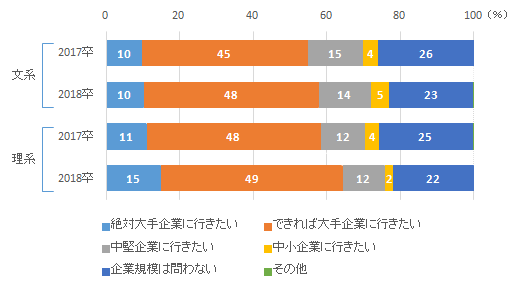

大手企業志向はさらに強く

次に、志望する企業規模を昨年のデータと比較してみましょう。「絶対大手企業」と「できれば大手企業」を合わせて「大手企業志向」の割合とすると、文系では昨年の55%から58%へ、理系では昨年の59%から64%へと伸びています[図表3]。特に理系では、「絶対大手企業」とする学生の割合が11%から15%へと4ポイントも伸びています。学生の売り手市場が報じられるほど、大手企業志向は強くなると言われていますが、今年も例にもれずその傾向が出ています。就職環境が厳しい年には、「大手企業とかぜいたく言う前に、まずは就職すること」という意識が働くのに対して、売り手市場だと言われてしまうと、「入れる可能性があるのなら大手企業へ」との思いが強くなってしまうのです。

[図表3]就職を希望する企業規模(2年比較)

リクルートワークス研究所から毎年発表される大卒求人倍率が、今年も4月中に発表されると思われます。企業側の求人意欲は依然として高く、HR総研の調査でも「増やす」企業が全体の30%なのに対して、「減らす」企業は5%に過ぎません。すでに採用の増員計画を発表する大手企業が続いており、求人倍率は昨年の1.74倍よりもさらに高い数字が発表される可能性が高いでしょう。学生の目は大手企業や人気企業へ集中し、B to B企業や中小企業、毎年苦戦する外食産業や流通業などにとっては、昨年以上に厳しい採用戦線になるものと思われます。

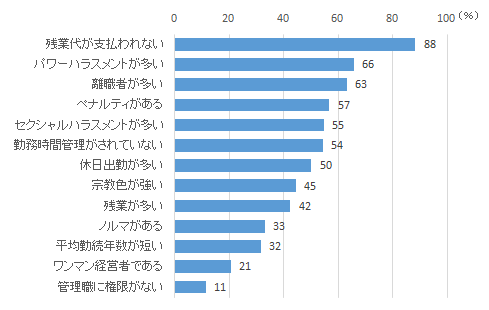

ブラック企業のイメージは「残業代の未払い」がトップ

電通の新入社員過労自殺事件をきっかけに、これまで優良企業で通っていたような企業にもブラック企業体質が存在することが明らかとなり、就職活動における学生の「ブラック企業」への関心度はこれまで以上に高くなっています。ブラック企業に対する認識(ブラック企業だと思う特徴)を聞いた結果が[図表4]です。

[図表4]ブラック企業の特徴(複数回答)

トップは、「残業代が支払われない」の88%で9割近い学生が選択しています。2位の「パワーハラスメントが多い」(66%)とは20ポイント以上の開きがあり、「残業代が支払われない」ことがブラック企業の代名詞のように考えられているようです。政府の働き方改革の議論では、残業時間の上限規制が大きな論点になっていましたが、「残業が多い」は42%と、「残業代が支払われない」の半分にも達しません。「休日出勤が多い」も50%にとどまります。「残業・休日出勤が悪」なのではなく、「不払いが悪」という認識です。残業時間が100時間だ、200時間だと言われても、ピンとこないのかもしれませんね。

2位は前述のように「パワーハラスメントが多い」。電通事件では、残業時間の多さだけでなく、上司によるパワハラの存在もブラック企業体質とされたわけですから、学生にとってはまさにブラック企業ということになります。電通は採用活動においてもかなりのハンディを負うことになったと言えます。

3位の「離職者が多い」(63%)に次いで、4位には「ペナルティがある」(57%)が入っています。一部のコンビニチェーンで横行している、クリスマスケーキや恵方巻などのキャンペーン商品に対するノルマ、ノルマを達成できなかった場合の自腹での商品購入などをペナルティととらえ、アルバイトを通じて身近に感じている不条理なのでしょう。

「残業は悪」ではないが、月30時間までなら…

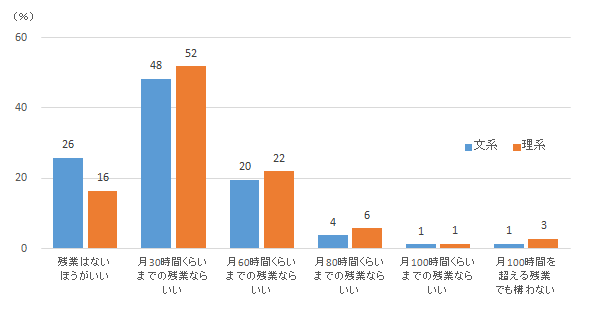

「残業が多い」ことをブラック企業ととらえる学生は4割ほどしかいなかったわけですが、具体的な残業時間の選択肢を示して選んでもらったところ、文系、理系ともに5割前後の学生が「月30時間くらいまでの残業ならいい」と回答しています[図表5]。「残業はないほうがいい」とする学生は、文系で26%なのに対して、理系では16%と10ポイントも低くなるなど、全体的には文系学生よりも理系学生のほうが残業時間を許容する傾向となっています。込み入った実験では時間通りに終わることは少なく、時には研究室に泊まり込むこともあるなど、仕事と実験をダブらせて考えたとき、残業もやむなしと考える傾向が強いのではないでしょうか。

[図表5]残業時間についての意識

そんな理系学生でも「残業はないほうがいい」から「月60時間まで」の合計は90%に達しており、「月100時間を超える残業でも構わない」とする学生は3%だけです。文系学生では「月60時間まで」の合計は94%にもなり、「月100時間を超える残業でも構わない」とする学生はわずか1%にとどまります。高度経済成長期の話だけではなく、つい数年前まで、月100時間の残業がある会社はゴロゴロあったように思います。もちろん長時間残業を肯定しているわけではありませんが、振り返ってみたときに、時代の変化の速さに驚いているところです。

安定志向が強くなる企業選択の軸

学生は企業を選択する際にどんな点を重視しているのか、いくつかの観点から聞いてみましたが、今回は特徴的な二つのデータを昨年と比較しながら紹介します。

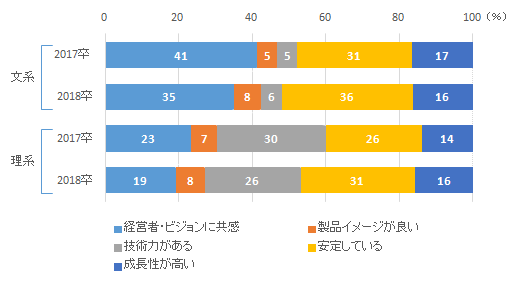

まずは、「会社の魅力」として重視するポイントです[図表6]。文系では、昨年は「経営者・ビジョンに共感」が41%でトップ、次いで「安定している」が31%でしたが、今年は僅差ではありますが「安定している」が36%でトップ、次いで「経営者・ビジョンに共感」が35%という結果になりました。理系でも、昨年は「技術力がある」が30%でトップ、次いで「安定している」26%という順位でしたが、今年は「安定している」が31%でトップに躍り出て、「技術力がある」が26%で2位に落ちてしまいました。文理ともに「安定している」がトップになるという、大手企業志向に通じる結果になっています。

[図表6]「会社の魅力」として重視するポイント(2年比較)

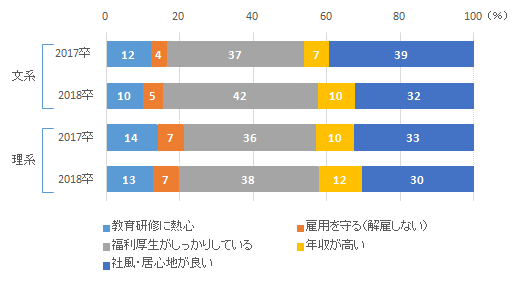

もう一つ、「雇用の魅力」として重視するポイントも見てみましょう[図表7]。文系では、昨年のトップは「社風・居心地が良い」の39%で、「福利厚生がしっかりしている」が37%で続いていましたが、今年は「福利厚生がしっかりしている」が42%で、32%の「社風・居心地が良い」に10ポイントもの差をつけてトップとなっています。理系では昨年から「福利厚生がしっかりしている」が36%、「社風・居心地が良い」が33%で2位という序列でしたが、今年は「福利厚生がしっかりしている」が38%と2ポイントを伸ばしたのに対して、「社風・居心地が良い」は30%と3ポイントを落としたことで、二つの項目のポイント差はさらに広がる結果となっています。今年は文理ともに「福利厚生がしっかりしている」がトップとなったわけです。「福利厚生がしっかりしている」も大手企業をイメージする項目と言え、こちらからも大手企業志向の強まりを裏付けるものとなっています。

[図表7]「雇用の魅力」として重視するポイント(2年比較)

企業選択の軸として、「安定している」や「福利厚生がしっかりしている」ことを重視することもよいのですが、企業規模にとらわれるのではなく、自分がそこで働くことをイメージして企業研究をしてもらいたいと思います。数字では分からない、企業ごとの特徴を知るためにも、できるだけ社員と会って話を聞くとともに、社員が醸し出す雰囲気を感じ取ってほしいものです。逆に言えば、企業はどんどんそのような機会を学生に提供していく必要があります。セミナーを人事部門だけで運営するのではなく、現場の社員の協力を仰ぐのはもちろんのこと、面接選考が始まった後も、面接と面接の間に社員との懇談会を挟んだり、職場見学の機会を設けたりするなど、ぜひ工夫してみてください。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約25年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |