代表 寺澤康介

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

3月1日、ついに2018年新卒採用の採用広報が正式に解禁となりました。かつて採用広報解禁が12月1日だった時代には、大学の授業期間であったこともあり、就職ナビによる合同企業説明会等のイベントは、大学側より土日開催の要請を受けていましたが、春季休暇中の解禁に変わったことで、曜日に関係なく解禁初日からの開催が可能となっています。リクナビが主催した幕張メッセでの巨大イベントをはじめ、大学内での学内合同企業説明会を含め、全国各地で一斉に説明会が開催されました。

午前0時の風物詩は今年も

採用広報解禁日は、セミナー・説明会の解禁であるとともに、ネット上での募集要項(採用情報)の公開とエントリーの受付も解禁となります。今年も大手就職ナビ各社は前日からサービスを停止するなどして、2018年卒者向け情報の正式オープンに備えました。メンテナンス用画面に大きくカウントダウンの時間を表示してその瞬間を盛り上げようとするナビがある一方、直前までサービスを停止することなく運用しているナビもあるなど、対応はさまざま。『キャリタス就活2018』『ダイヤモンド就活ナビ2018』『ブンナビ! 2018』等は、サービス停止をすることなく正式オープンの時を迎えています。

就職ナビの2強、『リクナビ2018』と『マイナビ2018』のオープン時の模様を比較してみました。『リクナビ2018』は、日付が変わるとともに正常にサービスが開始されたのに対して、『マイナビ2018』はオープンと同時につながりにくい状況が発生。ただし、昨年は回復までに1時間半以上を要したのに対して、今年は数分でその状況は解消されています。ただし、閲覧だけであればそれほど支障はなかったものの、プレエントリーなどデータベースへの書き込みが伴う動きについては、解消までに30分以上かかっていたのではないかという学生もいました。

就職ナビでの長時間にわたるサービス停止などが見られなかった代わりに、個別企業の採用ホームページと連動しているエントリーフォームやマイページのサービス(採用管理システム)の一部がメンテナンス画面になってしまうなどの不具合が見受けられました。カウントダウンに焦らされ、日付が変わり、就職ナビのオープンをとともに一斉にプレエントリーを開始する学生も大変ですが、就職ナビや採用管理システムを裏側で支えているサービス提供会社の担当者にとっても大変な一夜であったことは間違いないでしょう。かつて、私もそちら側にいた人間ではありますが、当時は日付が変わる深夜ではなく、正午くらいにリリースしていた記憶があります。朝、いつもと同じ時間に出社して、午前中に更新作業を行い、企業検索やプレエントリーの一連の動きが正常に稼働することを確認した後、最後にメンテナンス画面になっているトップページを本来のトップ画面に切り替えるという流れでした。まだ平和な時代だったということでしょうか。

掲載企業数では『リクナビ2018』が『マイナビ2018』を圧倒

さて、2強の今年の掲載企業の状況はどうでしょうか。オープン時の全掲載企業数は、『マイナビ2018』が1万9902社と、昨年の1万7148社から2800社近く伸ばしたものの、『リクナビ2018』は昨年の2万2640社からさらに2万7558社へと5000社近く伸ばしており、今年も『リクナビ2018』のほうが8000社近く上回っています。

ニつのサイトの掲載企業の内訳を従業員規模で比較してみたデータが[図表1]です。ご覧いただくとお分かりのように、500人以上の企業規模では、二つのサイトにそれほどの違いはありません。「1000~3000人」規模では、わずかですが『マイナビ2018』のほうが『リクナビ2018』を上回っているぐらいです。掲載企業数に差が出てくるのは、従業員数が500人未満の企業群、中でも「1~100人」の企業群になります。「100~500人」では800社程度の差が、「1~100人」では6700社以上の社数差になっています。『マイナビ2018』では、「1~100人」の企業割合は全体の3分の1程度なのに対して、『リクナビ2018』では実に5割近くにもなります。今年も『リクナビ2018』の中小企業向け姉妹サイト『リクナビダイレクト2018』からの転載情報が多く含まれているものと思われます。

[図表1]リクナビ2018とマイナビ2018の社数比較

-社-

| 合計 | 規 模 別 内 訳 | ||||||

| 3000人 以上 |

1000~ 3000人 |

500~ 1000人 |

100~ 500人 |

1~ 100人 |

その他 | ||

| リクナビ2018 | 27,558 | 1,103 | 1,764 | 2,239 | 9,075 | 13,377 | ― |

| マイナビ2018 | 19,902 | 1,073 | 1,781 | 2,194 | 8,224 | 6,629 | 1 |

資料出所:3月1日サイトオープン時の掲載情報より引用

昨年オープン時も今年と同じく、『リクナビ2017』は中小企業の掲載社数が多く、『マイナビ2017』に5000社以上の差をつけていましたが、現在の掲載企業数を比較してみると、『マイナビ2017』が2万152 社なのに対して、『リクナビ2017』は1万4087社にとどまり、掲載企業数では大きく逆転しています。オープン時点での掲載企業数と比較してみると、『マイナビ2017』は3000社ほど増えているのに対して、『リクナビ2017』では逆に8500社も減少しています。一般的には、採用活動が終了した企業でもプレエントリーの受付機能は停止するものの、企業広報の意味もあり、掲載自体はそのまま残しておくことが普通です。つまり、就職ナビの正式オープン日以降に掲載を開始する企業があれば、その分だけ掲載企業数はオープン時点よりも増えるのが一般的です。『リクナビ2017』での掲載社数減少の多くの部分は、『リクナビダイレクト2017』掲載企業の転載期間が終了したことによるものだと推測されます。

8割以上の企業が5月末までに面接選考開始

企業の採用意欲は今年も依然として高止まりしており、昨年、「採用選考解禁 6月」の新指針を順守した企業、あるいは6月以前に選考は開始したものの他社に後れを取ったと感じている企業は、前回よりも前倒しでの活動を予定していると言われています。実際には、他社の採用活動をにらみながらスケジュールの微調整も発生していくことになると思いますが、面接選考の開始タイミングと内定出しの開始タイミングについて、企業はどんなスケジュールを想定しているのでしょうか。

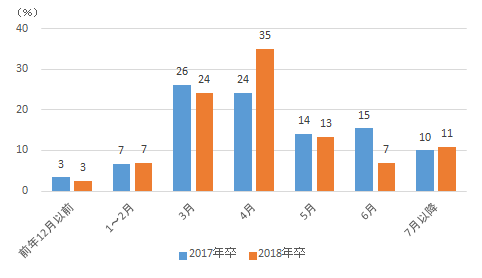

まずは面接選考開始時期から見てみましょう[図表2]。2017年卒採用の実績との比較で見てみると、大きく異なるのは「4月」が2017年卒:24%→2018年卒:35%と10ポイント以上も伸びているのに対して、本来の面接選考解禁の「6月」は2017年卒:15%→2018年卒:7%へと半分以下に減少しています。「6月」に選考開始だった企業がいきなり「4月」まで前倒しする例はそれほど多くないと思われますので、実際には「5月」に開始していた企業が「4月」へ、「6月」に開始していた企業が「5月」へと前倒しする例が多いものと思われます。

[図表2]面接選考開始時期

資料出所:「2017年新卒採用&2018年新卒採用動向」(2016年11月、[図表3]も同じ)

選考解禁日を待たずに面接を開始することを計画している企業群は合計で82%と、実に8割を超える状況です。「7月」以降とする企業は今年も1割程度あり、大企業が落ち着いた後に選考を実施することで、後から内定者を奪われることを避けたいと考える企業群です。これらの企業群が「6月」以前に前倒しすることは考えづらいですが、「6月」としている企業が、周りの状況次第では「5月」から面接選考を開始することは十分に考えられます。さらに多くの企業が5月末までに選考を開始する可能性があるということです。

解禁前に内定を出し始める企業は7割を超えることも

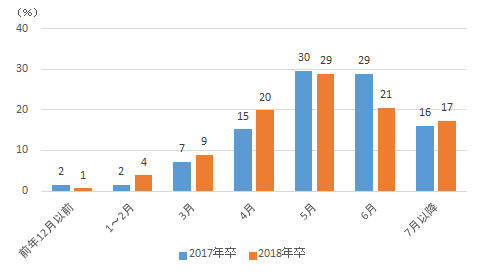

次に内定出しの開始時期について見てみましょう[図表3]。内定出しのタイミングは、面接選考をいつ開始するかとリンクしてきますので、「6月」とする企業が昨年の29%から8ポイントも減少しています。「5月」とする企業の割合はそんなに変化はなく、「4月」が20%と昨年よりも5ポイント伸び、「1~2月」「3月」も各2ポイントずつ伸びています。面接開始時期と同様に、昨年の内定出しが「6月」だった企業が「5月」へ、「5月」だった企業が「4月」へ、「4月」だった企業が「3月」へと少しずつシフトしているのが分かります。4月末までに内定を出し始める企業が全体の3分の1を占め、5月末までに内定を出し始める企業は合わせて6割を超える見込みです。

[図表3]内定出し開始時期

内定出しについても、他社の動向次第では予定よりも前倒しにすることは十分考えられます。「6月」を予定している企業の一部が「5月」に内定を出し始める事態になれば、7割以上の企業が選考解禁前に早々と内定出しを行うことになります。昨年は5月末までに内定を出し始めた企業は55%でしたので、大きく前倒しが起こる可能性があるということです。

従来型の就職ナビだけでは満足できない企業

最後に、2018年新卒採用から各社が新しく始めようとしていることを見てみましょう。

・OBの活用(1001名以上、メーカー)

・インターンシップの強化(1001名以上、メーカー)ほか多数

・半日インターン(1001名以上、メーカー)ほか多数

・推薦応募の受付(1001名以上、メーカー)

・女性向け座談会の開催(1001名以上、情報・通信)

・選考学生をタイプ別に分け、タイプに即した選考方法を実施(1001名以上、情報・通信)

・早期の学内説明会参加が難しくなったため、外部の合同説明会への参加増加(1001名以上、商社・流通)

・大学との積極的なコミュニケーション(1001名以上、商社・流通)

・大学の連携組織(全就研や大職研など)への参加(1001名以上、運輸・倉庫)

・会社説明会の内容一新。説明会、選考などでの社員との交流機会の増加(301~1000名、メーカー)

・教授訪問・研究室訪問の拡充(301~1000名、メーカー)

・逆求人サイトの利用(301~1000名、メーカー)

・会社説明の動画制作、筆記試験の簡素化(301~1000名、情報・通信)

・女性採用のため、就職サイトの女性向けシステムの利用(301~1000名、情報・通信)

・地方大学(広島・九州・四国)の訪問強化(301~1000名、商社・流通)

・コース別、職種別採用の実施(300名以下、サービス)

・大学との関係強化を図ることによる人材確保(300名以下、メーカー)

・雑誌掲載、動画のオープン配信(300名以下、メーカー)

・今までOB・OG訪問が活発ではなかったので、若手社員への訪問を企業側から促す(300名以下、メーカー)

・ダイレクトリクルーティング(300名以下、メーカー)

・インターン生への早期選考開始(300名以下、メーカー)

・OB訪問サイトの活用(300名以下、商社・流通)

・人事以外の社員に対して積極的に協力を依頼すること(300名以下、運輸・倉庫)

・選考回数を増やす、説明会からディスカッションをする、面接官を公募する(300名以下、運輸・倉庫)

インターンシップの活用や大学との関係強化といった、近年必ずテーマとして挙がってくるもののほか、「ダイレクトリクルーティング」「逆求人サイト」「OB訪問サイト」など、従来の就職ナビだけでは限界を感じている企業の声が多くなっています。そのほか、女性採用に向けての施策や、動画の活用という企業も複数見受けられます。この後、これら以外にどんな新しい取り組みを見ることができるかを楽しみにしたいと思います。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 中央大学大学院 戦略経営研究科 客員教授 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |