代表 寺澤康介

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

ProFuture代表の寺澤です。

2018年新卒採用の「採用広報解禁」までいよいよ1カ月を切りました。ウィンターインターンシップの真っただ中であるとともに、解禁日に向けて、就職ナビに掲載する原稿の作成、学内企業セミナーや合同企業セミナー参画のための各種準備、自社主催セミナー・説明会の企画・運営準備と、慌ただしい日々を送られていることと思います。

さて今回は、前回のこの項でも取り上げました1月11日の日本経済新聞社の報道「インターン採用に解禁案 文科など3省、経団連と調整 人材確保、柔軟に」を受けて、HR総研が1月下旬に実施した「インターンシップ採用に関する調査」結果をご紹介したいと思います。

インターンシップ採用解禁は歓迎の企業

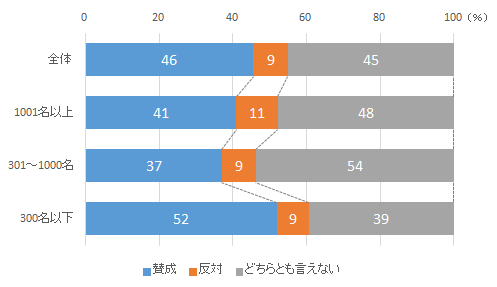

まずは、文科省、経産省、厚労省の3省が検討している、インターンシップで得た学生評価を採用活動に活用できるようにすること(=インターンシップ採用の解禁)についてどう思うかを聞いてみました[図表1]。「どちらとも言えない」とする企業が、大企業・中堅企業で5割前後、中小企業でも約4割と多数を占めているものの、いずれの企業規模でも「反対」派は1割程度にとどまり、「賛成」派が「反対」派を大きく上回る結果となりました。

それぞれの意見の理由を見てみましょう。

[図表1]インターンシップ採用の解禁について

資料出所:HR総研「インターンシップ採用に関する調査」(2017年1月、以下図表も同じ)

【賛成】

・インターンシップを通して、実際に会社や職場を見ることによって、学生が入社してからのギャップを抱きにくくなり、早期退職者が減少するのではないかと思うから(1001名以上、メーカー)

・面接等の短時間での評価よりも、じっくりと双方で相性が見極められるから(1001名以上、メーカー)

・知名度が高くない企業、あるいは職務内容がイメージしにくい職務を学生に知ってもらう良い機会と考えるため(1001名以上、メーカー)

・就業体験は学生にとって企業と自分が合うかを判断する場とも言える。反対に企業が学生を判断することでミスマッチが防げると思うから(1001名以上、メーカー)

・面接のみによる選考がミスマッチを生んでいると思うから(1001名以上、商社・流通)

・大企業のみに志望している学生が中小企業にも目を向ける機会となる(300名以下、サービス)

・インターンシップでの評価データを採用に活用するというより、採用や入社後の能力開発に活用できるような標準的な能力評価基準を構築し、インターンシップでの評価も行う。さらに、高校や大学でのキャリア教育にも活用すれば、教育現場と企業とが共通のツールを用いることで、人材の評価・能力開発が可能と考える(300名以下、サービス)

・面接だけでは分からない内面を知ることができる。ただし、参加していない・参加できなかった学生との公平性は考慮していかなくてはならない(300名以下、マスコミ・コンサル)

・インターンシップが採用ツールとして活用されることは違和感があるが、実質的にやっている企業も多くそれは自然なことだとは思う。学生も何となく参加するのではなく目的意識が高まるのでは(300名以下、メーカー)

・いまは体験程度に来ている学生の意欲が変わってくると思うのと、企業としてもやはり採用期間が短くなり苦戦しているので、その部分が緩和されると考えるから(300名以下、メーカー)

【反対】

・実質的に採用活動の前倒しに拍車がかかるから(1001名以上、メーカー)

・実質「採用」が3年生の夏から始まることにつながりかねない(1001名以上、メーカー)

・民間企業における新卒採用とインターンシップの関係性について、省庁がどうのこうの言うことは筋違い(301~1000名、サービス)

・インターンシップから採用まで対応できるのは大企業で、中堅企業・中小企業は不利となる(301~1000名、情報・通信)

・評価をできるほどの勤務実績を積むことができない(300名以下、サービス)

・現在のインターンシップは採用活動の前哨戦としてのイベントにすぎないが、それがゆえに学生の素の姿を見やすいというメリットがある(300名以下、サービス)

・純粋に会社理解を目的とすべきであり、指針の選考時期以前にインターンシップという名の下で実質的な選考が開始されてしまうのは問題である(300名以下、メーカー)

・すべての企業でインターンシップ受け入れ体制が整っているわけではない。また、学生側にも結果的にインターンシップの強制参加を促すことになりかねない(300名以下、メーカー)

・本来のインターンシップとは別物になっているので、名称を変更するべきである(300名以下、商社・流通)

賛成派は、採用や選考のミスマッチ低減、インターンシップ参加学生のモチベーション向上を主な理由として挙げています。一方の反対派は、採用活動の早期化・青田買いを懸念するとともに、インターンシップを実施できない企業や、インターンシップに参加できない学生のハンディを憂慮しているようです。

大手企業はインターンシップを積極活用の意向

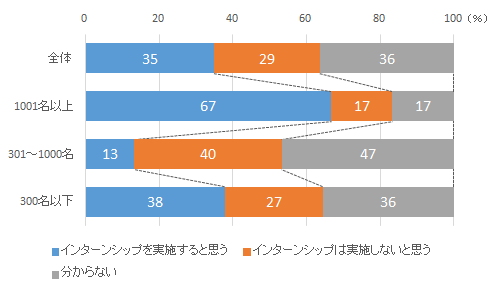

現在インターンシップを実施していない企業だけを対象に、「仮に、インターンシップ採用が解禁になったら、インターンシップを実施すると思うか」を聞いた結果が[図表2]です。

[図表2]インターンシップ採用解禁となったら、インターンシップを実施するか

大手企業では、「インターンシップを実施すると思う」とする企業が67%と3分の2にも及びます。逆に言えば、「インターンシップは、産学連携による人材育成の観点から、学生の就業体験の機会を提供するものであり、社会貢献活動の一環と位置付けられるものである。したがって、その実施にあたっては、採用選考活動とは一切関係ないことを明確にして行う必要がある」とする、経団連の「採用選考に関する指針」の手引きによる縛りがあるために、現在は採用に活用できないがためにインターンシップを実施していない大手企業が多いということです。

大手企業とは対照的に、中堅企業では「インターンシップを実施すると思う」とする企業がわずか13%にとどまるという結果になりました。「分からない」とする企業が47%と半数近いとはいえ、「インターンシップは実施しないと思う」とする消極的な企業が40%と、「実施する」の3倍にもなっています。中小企業でも「分からない」とする企業が36%もありますが、「インターンシップを実施すると思う」とする企業が38%で、「インターンシップは実施しないと思う」の27%を上回っています。すでにインターンシップを実施している企業の割合は中堅企業が中小企業を上回っていますが、インターンシップ採用が正式に解禁となった暁には、中堅企業よりも中小企業のほうが、採用活動としてのインターンシップの活用には積極的なようです。

「指針」の廃止には判断つかず

日本経済新聞の報道によると、経団連は、インターンシップ採用が解禁となった場合には、採用スケジュールを取り決めている「指針」の廃止を検討するとしています。インターンシップでの評価を選考につなげることができるとすれば、もはや「採用広報解禁日」も「採用選考解禁日」もあまり意味を持たなくなり、「指針」はいままで以上に形式的なものに成り下がってしまうわけですから、廃止を検討するというのは当然のことでしょう。インターンシップには大学3年生だけではなく、1・2年生でも参加できることを考えれば、1・2年生の段階で早くも選考を始められることになってしまいます。大学3年生の3月とする「採用広報解禁日」も、4年生の6月とする「採用選考解禁日」も、インターンシップ参加者には当てはまらなくなってしまうというわけです。

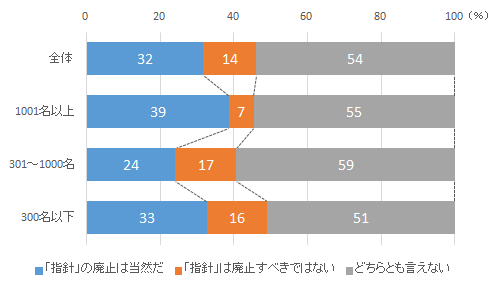

「指針」の廃止の是非について聞いたところ、いずれの企業規模でも「どちらとも言えない」と判断を下せない企業が過半数を占める結果となりました[図表3]。中でも中堅企業では6割近い企業が「どちらとも言えない」としています。「指針の廃止は当然だ」とする企業は、大手企業で最も多く39%、次いで中小企業の33%、中堅企業は24%と最も少なくなっています。廃止を検討するとする経団連に理解は示すものの、自社の採用を考えると廃止は困るという企業の割合が多いものと推測されます。

企業のコメントを見てみましょう。

[図表3]「指針」の廃止について

【廃止は当然】

・「経団連の指針」であり、未加盟企業にしてみれば遵守の義務もないところに加えて、実質夏のインターンシップから採用につながるのなら「指針」の意味などなくなる(1001名以上、メーカー)

・インターンシップ採用が解禁になれば、事実上採用活動の長期化を容認する結果となり、「指針」の狙いであるところがなし崩しになると考えられる(1001名以上、メーカー)

・そもそも学生から見て、複数のスケジュール、採用手法が存在すること自体が混乱を招く要因となり、企業にとってはインターンシップのこれまでのような採用方法が混在した場合、インターンシップの時期をある程度自由に設定するためにも、指針を廃止すべきである(1001名以上、メーカー)

・有名無実化している指針は不要。大企業ほど組織力・マンパワーで水面下採用活動を実施している(1001名以上、商社・流通)

・変な拘束力(ナビ媒体のオープンが縛られざるを得ないなど)しかなく、学生・企業がこの指針のおかげでどれだけ良い就職および採用活動ができたのか、全く見えてこない(301~1000名、サービス)

・インターンと採用の境界がなくなるため(301~1000名、情報・通信)

・基本的にどう就職活動をするかは本人の権利で自由であるはず。どこからも制限されるべきではない(300名以下、メーカー)

・人口減少が加速する中で、外国人採用も視野に入れなければ、年齢構成の維持は不可能。外国人採用を視野に入れれば、おのずと通年採用、通年入社になり、指針では対応できない(300名以下、メーカー)

・学生のために機能しているのか怪しい「指針」など、インターンシップ採用の解禁以前に廃止すべきであると思っている(300名以下、運輸・倉庫)

【廃止すべきではない】

・インターンシップでの実質的な内定が当たり前となり、企業の採用秩序が著しく乱れ、(採用に手間とコストをかけられない)中小企業にとってはいま以上に厳しくなる(1001名以上、運輸・倉庫)

・インターンシップ採用の指針を作ればよい。中小企業は指針がないと採用時期を判断しにくい(301~1000名、サービス)

・早期からの採用によって学生が多種多様な企業を見ることがなくなる可能性や、逆に大学2、3年で一度決めた就職先を4年生になって再考することも考えられ、そうした場合、学生、企業ともに負担が大きい(301~1000名、メーカー)

・超早期青田買いが出る。1年生でのインターンシップ、内定も可能(301~1000名、情報・通信)

・インターンシップを本質的なものにすることは、より強固な囲い込みになり、大学生の機会損失になりかねない。現状のインターンシップの制度では、学生企業ともにメリットがない(300名以下、サービス)

・何らかの指針がなければ、大企業の足並みがそろわず、学生にとっても企業にとっても結果的に社会損失が大きい(300名以下、サービス)

・早期青田買いのような無秩序になる。大企業、有名企業優位になる(300名以下、マスコミ・コンサル)

・インターンシップが実質的な採用の場となり、採用活動が長引いて企業と学生の両方に負担が大きい(300名以下、メーカー)

・大企業の青田買い抑制に「指針」で少しでも効果があればよい(300名以下、運輸・倉庫)

・青田買いに歯止めがかからなくなるから。また、大企業と中小企業のすみ分けができず、中小企業の採用活動にダメージが大きくなりそう(300名以下、情報・通信)

「指針」廃止でも自社の採用は「あまり変わらない」

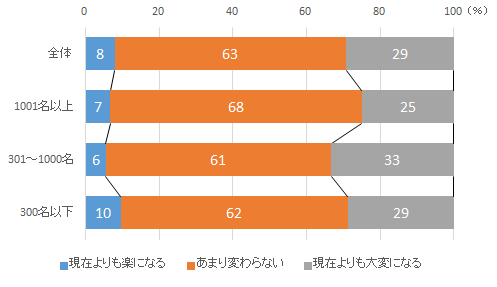

経団連の「指針」が廃止となった場合、自社の採用活動への影響はどうかを聞いたのが[図表4]です。いずれの企業規模でも6割を超える企業が「あまり変わらない」と回答しています。「現在よりも楽になる」と回答した企業は、中小企業の10%が最多ではありましたが、大手企業7%、中堅企業6%と企業規模による差はそれほどありません。「現在よりも大変になる」と回答した企業は、33%の中堅企業が最も多く、中小企業で29%、大手企業で25%という結果でした。中堅企業と大手企業ではややポイント差があるものの、傾向値としては同じ傾向となっています。

それぞれの意見を見てみましょう。

[図表4]自社の採用活動はどうなるか

【現在よりも楽になる】

・現在はあまりにも短期決戦のため、採用フローに余裕が持てそうだから(1001名以上、メーカー)

・告知スタートの時期が変わったとしても、採用活動自体は変わらない(1001名以上、情報・通信)

・現状、当社の採用活動はナビ媒体に依存しているため、それにより媒体のオープン時期が前倒しとなれば、学生とより時間をかけて、深い関係性を築ける採用が創出できる(301~1000名、サービス)

・大手志向の学生が、大手の情報を見逃す機会が増加し、中小にチャンスが回ると思われる(301~1000名、サービス)

・以前はここまで苦戦していなかったので、やはり指針によるものが大きいと考える。学生が企業研究をしたり、内々定をもらってから決断するまでなど、すべての時間が短すぎる(300名以下、メーカー)

・本音と建前を使い分ける必要がなくなる(300名以下、情報・通信)

【現在よりも大変になる】

・まとまった時期での採用活動でできなくなる可能性が高くなり、採用部門の負担が増加すると考える(1001名以上、サービス)

・ミスマッチは防げるだろうが、インターンシップを受け入れる現場の理解、作業時の安全性の確保が問題であるため(1001名以上、メーカー)

・現在はインターンシップの導入を見送っているが、他社が採用プロセスとして実施することになると学生獲得が現在よりも厳しくなるかと思うため(1001名以上、商社・流通)

・学生が活動する期間が分散され、通年採用に近くなることや、場合によっては2年分の採用活動を平行して行わないといけなくなり、採用担当や面接官のマンパワーが必要となる(1001名以上、情報・通信)

・ガイドラインがなくなり、やりたい放題が心配される(301~1000名、メーカー)

・採用活動開始は前倒しとなると思うが、早期に内定を出した学生が辞退するなどして終了時期は現在と変わらないと予想されるため(301~1000名、メーカー)

・大手の最終のタイミングが分からないと日程の設定ができない(301~1000名、商社・流通)

・大枠でもルールがあると表向きのストッパーになるが、それがなくなると競争が激しくなると考えられる。学生も混乱し母集団確保も拡散されうまくいかない気がする(301~1000名、情報・通信)

・前倒しの準備が大変、そして、アフターフォローも時間とお金がかかる(300名以下、メーカー)

・採用母集団の縮小はやむなし、新たなチャンネルの模索が必要(300名以下、情報・通信)

大手企業ほど「指針」の存続を望む

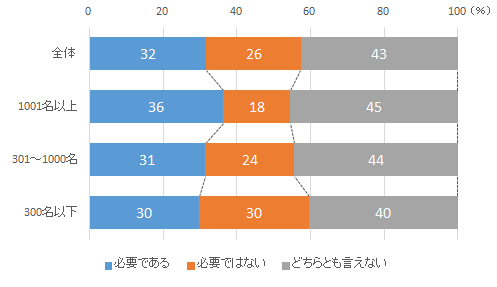

経団連の「指針」に対しては、「採用スケジュールの実態に合致していない」「ほとんど守られていない」「守る企業と守らない企業の二重構造が学生を混乱させている」等、数多くの批判が寄せられているものの、果たして本当になくなっても大丈夫なのでしょうか。最後に、現在の採用スケジュール日程である「3月 広報解禁、6月 選考解禁」の是非はともかくとして、何がしかの「指針」は必要かどうかを確認してみました[図表5]。

[図表5]経団連の「指針」は必要か

すべての企業規模において、4割以上の企業が「どちらとも言えない」と判断を濁しましたが、残りの意見では企業規模による差異が現れました。大手企業では、「(指針は)必要でない」とする企業が18%に対して、その2倍に当たる36%の企業が「必要である」と回答しました。中堅企業では、「必要である」31%に対して、「必要でない」とする企業が24%と、そのポイント差は7ポイントまで縮まっています。さらに中小企業になると、「必要である」「必要でない」がともに30%で拮抗(きっこう)する形になりました。

これまでの結果やコメントを見てみると、中堅・中小企業ほど「長期化により、マンパワー的に負担が大きくなる」「大手企業の選考タイミングを参考にできなくなる」「大手志向が強くなる」「インターンシップを実施できない企業は不利になる」との危機感を抱いているものの、「指針」の存続については大手企業のほうが望んでいるという結果になりました。横並びを気にする大手企業の特性が垣間見えると言えますね。

|

寺澤 康介 てらざわ こうすけ ProFuture株式会社 代表取締役/HR総研 所長 中央大学大学院 戦略経営研究科 客員教授 86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(ProFuture)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。 著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ)。 http://www.hrpro.co.jp/ |