株式会社トランストラクチャ

シニアパートナー

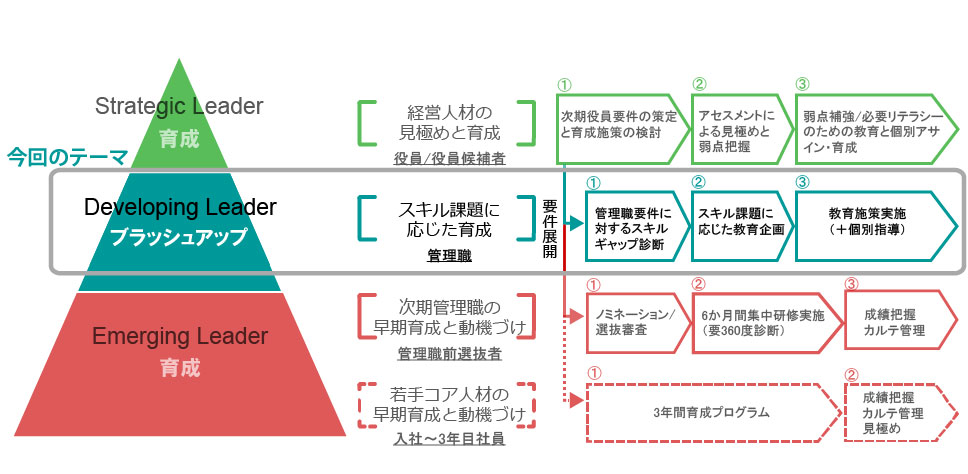

3階層のリーダーを連鎖的に育成する施策のうち、前回の経営人材(Strategic Leader)育成に続いて、今回はその下位のステージである「Developing Leader育成」を取り上げる[図表1]。

[図表1]今回のテーマ:第1回掲載の3ステージの施策モデルより (クリックで拡大)

あるべき役員候補を一定量輩出していくためには、管理職階層全体がそのシーズたり得ていなければならない。目の前のマネジメント業務をこなすスキルの向上はもちろんだが、それに併せて経営人材予備軍として持つべきリーダーシップスキルを磨く必要がある。既に昇格審査やエントリー教育を経て、管理職として業務遂行している既任者たちなので、育成というよりは、その観点からの「ブラッシュアップ」が求められる。具体的な方法は、「ブラッシュアップ=課題に応じた補強」を徹底するアプローチになる。

■経営人材予備軍として底上げする

各社で経営人材の育成が急務となっていることから、このところ管理職層からの選抜育成施策は種類も増え、多様化してきている。その背景には、自社の管理職人材への経営者の不満と危機感があり、その事態を生み出した一因とも考えられる従来の管理職教育や階層別教育への不信もある。このために、人事部門が担当する研修とは別に、社長塾(=トップマターとしての選抜育成プログラム)が組まれたりする。

しかし、中長期的な育成の仕組みとしてベースとなる階層別教育が機能していなければ、経営人材輩出のための育成策も短期的対症療法にとどまりかねない。まずは、管理職育成のための階層別教育の見直し策が検討されるべきだろう。

階層別教育体系は、階層ごとに「エントリー研修」「ブラッシュアップ研修」の2カテゴリーで設計することが多い。エントリー研修は、昇格者(新任管理職者等)にとって入り口に当たる必要知識・スキルのインプットと決まっているが、ブラッシュアップ研修には目的の違う二つのタイプがある。

第1のタイプは、当該階層既任者のスキル課題や行動課題を是正しその向上を図る、文字通りのブラッシュアップ。その階層で必要とされるスキルや行動に対して足りない部分を補強する施策だ。第2のタイプは、さらに上位の階層で必要となるスキルや行動を先行教育する、昇格前教育としてのブラッシュアップ。この連載で使っている言葉で言えば、「昇格レディネス」教育である。

いずれも、[図表1]にあるように、あるべき要件に対するギャップ把握をした上で育成施策を組むというのがブラッシュアップ施策の基本だが、その照らすべき先の要件が異なる。仮に課長研修だったとしたら、あるべき課長要件なのか、近い将来担う部長のあるべき要件なのか、という違いである。

どちらにしても、連載の最初で提起した「リーダーシップカスケード」のためには、その課長要件、部長要件は、新たに設計された役員要件や役員候補者アセスメントの結果などから、連鎖的に検討した上で設計されなければならない。明確化すべきなのは、一般的なマネジメントスキル要件ではなく、「自社の経営人材予備軍としての部長」に必要なスキルであり「自社の経営人材予備軍としての課長」に必要なスキルだからだ。

■現状のスキル過不足を可視化する

役員育成と同様にこのステージも、管理職階層のリーダー要件を定める、あるいは再整理することが出発点となる。

経営人材予備軍としての管理職階層要件の設計には、前回に役員要件の設計で紹介したセッション方式を同様に活用することをお勧めしたい。

社長以下の現経営陣がセッションにより次期役員要件を設計したとすれば、例えば部長要件は、役員、本部長クラスが検討し、課長要件は、本部長、部長クラスが検討するといった連動性の中で、上位階層要件を下位階層要件へと展開していく。アセスメントディメンション(能力要件)やその評価項目などを仮設項目とし、重要性、妥当性、追加要件を「現状視点ではなく未来視点で」検討し設計することがポイントになることは前回説明した役員要件と同じだが、加えて、能力発達の観点からのスキル項目の書き分け(=レベルと定義の違い)を意識する点にも留意したい。

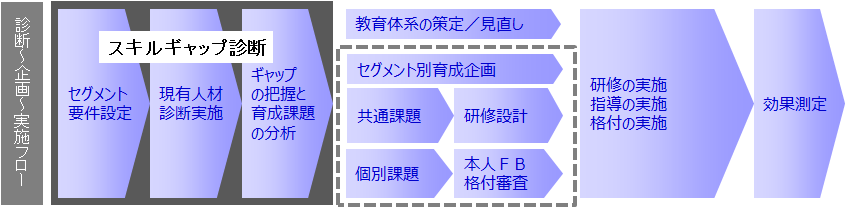

[図表1]に示した、管理職としての要件設定とスキルギャップ診断から始まる3ステップをブレークダウンした構図が[図表2]である。

対象層をブラッシュアップするために、まずは、育成課題が可視化されなければならない。可視化には二つあって、一つは育成対象の可視化。課題があるのは、課長や部長といった階層全体なのか、営業系課長や製造部門課長といった特定セグメント(階層×職系等)なのか、特定個々人なのか、といった育成ターゲットの選定である。

もう一つは育成すべきスキルや行動の可視化。例えば、営業系課長というセグメントでは、「戦略策定力」と「計画力」「権限委譲」が共通して弱いといったスキル課題(=育成課題)を特定することだ。

[図表2]管理職ブラッシュアップのステップ

■最適な育成方法の検討

課題のあるセグメントや個々人に対して、その課題の是正を図るべく、階層別やセグメント別教育と個々人に対する指導を行うのが管理職ブラッシュアップの構図である。つまり、階層別教育としてありがちな、あるべき論からの一律教育ではなく、いま教育が必要な対象に、いま必要な教育を行う。効果と効率性の高い階層別教育ということだ。

その肝となる手法が、[図表2]のプロセスの最初に示した「スキルギャップ診断」だ。今回の施策に限らず、人材育成や適正配置に資する定量分析方法である。

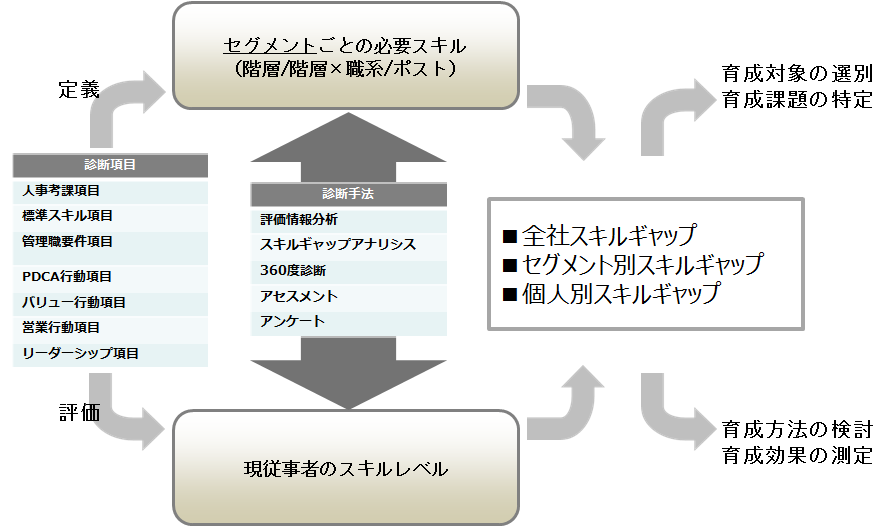

スキルギャップとは、その仕事において必要なスキルに対する、その仕事の現状従事者の保有スキルの過不足をいう。個別のスキルギャップを足し合わせることで、部門別やセグメント別、あるいは全社的なスキルギャップの状況が把握できる。

[図表3]にその構図を示した。概念的に言えば、同じ特定の物差し([図表3]では診断項目)を用いて、仕事([図表3]ではセグメント)を定義し、その仕事に就く人を評価するということである。物差しを何にするか、つまり必要スキルをどのように捉えるかは経営の要請により自在であるし、過不足を測る診断方法も多様にあることが読み取れるだろう。

[図表3]スキルギャップ診断の構図

ここまで読めばお分かりのように、この連載で提起している役員要件の設計や、今回の経営人材予備軍としての管理職要件の設計とは、特定の物差しによるセグメント定義に他ならない。前回の役員育成では、リーダーシップ項目であるアセスメントディメンションに基づく物差しを用いて、診断方法としては、センター方式アセスメントと360度診断を推奨した。

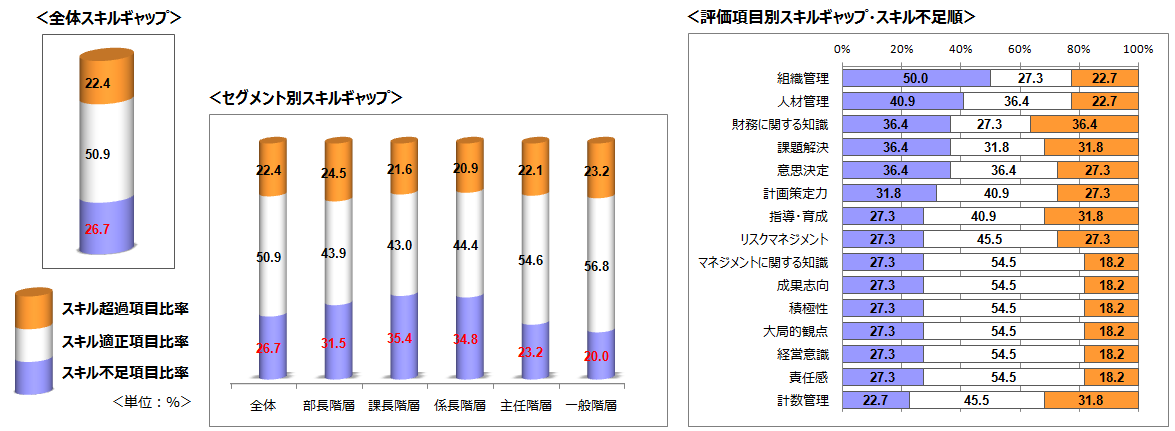

管理職層に対しても、自社の経営人材予備軍に適する特定の物差しを決めればよいが、その物差しによる診断方法は、診断対象者の人数が多くなるため、「評価的手法」が有効である。つまり、上司がその物差しによって、部下である管理職者を評価するということである。ちなみに、[図表3]で診断手法の一つに挙げている「スキルギャップアナリシス」とは、評価と一連の分析をWebベースで一体化した当社の診断ツールであり、こうしたツールを活用するのも簡便な方法と言える。例えば、[図表4]はスキルギャップアナリシスによる診断結果の一例を示したものだが、こうしたアウトプットにより視覚的にスキルギャップ状況を確認すると分かりやすい。

[図表4]「スキルギャップアナリシス」のアウトプット例 (クリックで拡大)

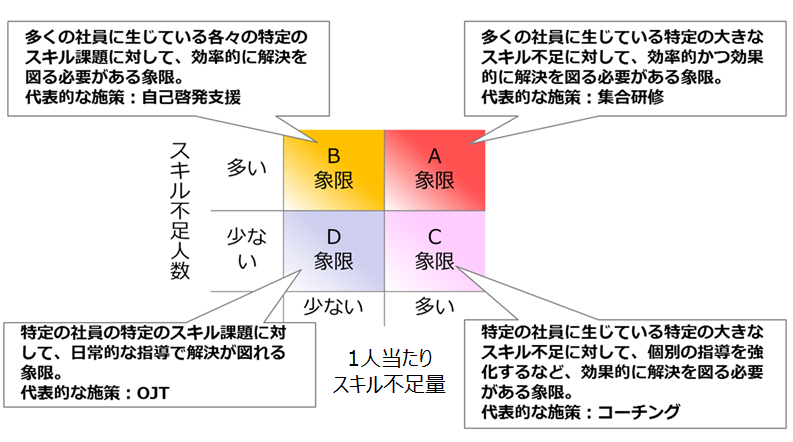

スキルギャップ診断という定量分析のメリットとしては、育成対象を選定し育成課題となるスキルを特定することに加えて、育成方法の検討に役立つという点もある。例えば、[図表5]のように、「スキル不足人数」「1人当たりスキル不足量」の2軸で4象限の領域を検討することで、課題となるスキルをどのような方法(誰にどんなやり方で)によって育成すればよいかが見えてくる。

こうしたアプローチによって、一律でない底上げ施策としての管理職ブラッシュアップが可能になる。

[図表5]効果的な教育施策の検討

■管理職昇格者を底上げする

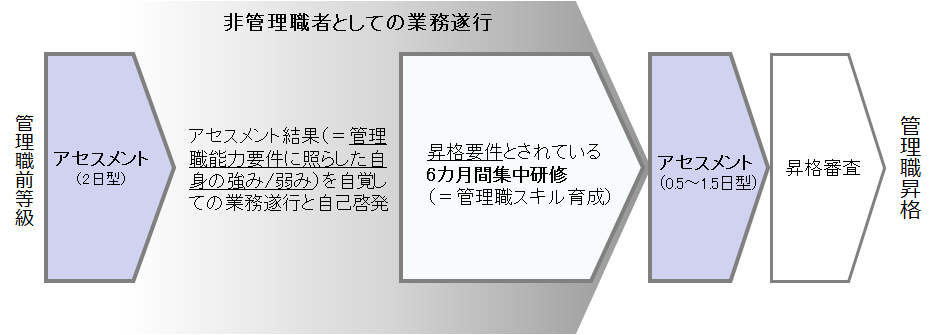

経営人材候補者を輩出する仕組みとは、まさに発展途上にあるリーダー(Developing Leader)全員が経営陣予備軍として、それぞれの課題に応じて的確に磨かれる仕組みである。その目的が、候補者人材の厚い「層」を作り上げることだとすれば、当然ながらその下の層、管理職候補者についても厚くすることが図られるべきだろう。その一つのモデル事例を[図表6]に掲げた。

管理職昇格に際しては、課題演習の形式で行うセンター方式アセスメントによる昇格審査を行う会社が多い。管理職適性者を見極める方法としては、大変有効で信頼できるやり方ではあるが、それが昇格局面での選抜でしか使われていないとすればもったいない。この方式により、管理職要件に対する課題が明確に、本人にも会社にも分かるという意味で、極めて高い育成効果があるのに生かされていないからだ。

[図表6]アセスメントを活用した合理的な管理職育成の設計例

[図表6]は、この育成効果を最大限活用し、管理職候補者を底上げする取り組み事例である。一番の特徴は、昇格審査で行うセンター方式アセスメントを、まず管理職前等級への昇格後に実施して([図表6]の2日型)、「管理職としてのスキル課題」を把握し、本人による自己啓発と業務遂行を通じた上司の指導により、管理職としての先行ブラッシュアップを図る点である。対象となる人数を考えれば、実にコストのかかる方法ではあるが、その合理性と人材輩出量を増やす効果は明らかだろう。これもまた、階層別教育の枠組みでのリーダー育成施策の一例である。

次回は、さらに若手の層へリーダーシップ育成を展開する施策を取り上げたい。将来のリーダー予備軍たり得る若手コア人材(Emerging Leader)の育成は、今回とは全く別のアプローチとなるだろう。

今回、二つのタイプの「ブラッシュアップ研修」について触れたが、実は三番目のタイプもある。

それは、「滞留者教育としてのブラッシュアップ研修」である。年齢的・能力的に、あるいは資質的・指向的に昇格の見込みがなく、例えば管理職手前の階層をキャリアゴールとする既任者に対して、後輩指導や技能伝承といった期待役割を明示して、動機づけと必要のスキル向上を図るものだ。

本連載のテーマである次期経営リーダーの連鎖的育成からは外れるが、この課題を抱える企業は多い。その際も、期待役割に基づく要件設計の方法と、以降のスキルギャップ把握に始まるアプローチは同様に活用できることを付記しておきたい。

|

吉岡宏敏 よしおか ひろとし 株式会社トランストラクチャ シニアパートナー 東京教育大学理学部応用物理学科卒業。ベンチャー企業経営、ウィルソンラーニング・ワールドワイド株式会社コーポレイト・コミュニケーション事業部長等を経験後、株式会社ライトマネジメントジャパンに入社。人材フローマネジメントとキャリアマネジメントの観点から、日本企業の組織人材開発施策の企画・実行支援に数多く携わる。ライトマネジメントジャパン代表取締役社長を経て、現職。 |