株式会社トランストラクチャ

シニアパートナー

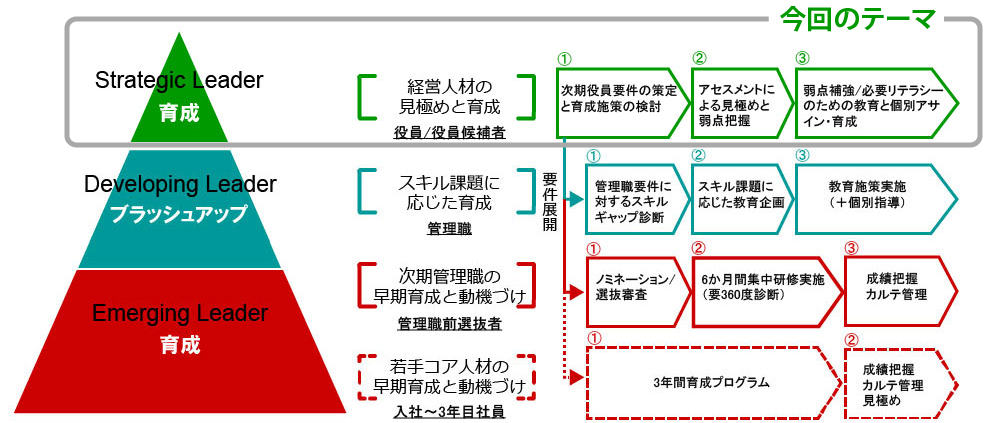

3階層のリーダーを連鎖的に育成する施策に関する連載の2回目は、[図表1](前回ご紹介)にある最上位のリーダーステージ=Strategic Leader育成の方法を解説する。

[図表1]今回のテーマ:第1回掲載の3ステージの施策モデルより(クリックして拡大)

■「誰を選ぶか」vs.「どう鍛えるか」

Strategic Leaderとは、経営や事業戦略を描き実行するリーダーで、日本でいえば役員や事業本部長クラス。この層、つまり役員や執行役員といった経営人材については、どちらかといえば選抜の議論だけに終始していて、育成視点は不在だった。

選抜に関しても、ともすれば「管理職としてのアガリの昇格」であって、明確な昇格基準に基づいたものではないことも多かった。「上級管理職者を並べて見ていれば、ふさわしい人物はおのずと分かる」とうそぶく現経営陣の眼力は一定程度確かかもしれないが、自分に見える限りの「人間力」や職能としての熟練イメージでの選抜が行われていた面もある。

何より問題なのは、こうした選抜の基準は過去から現在を前提にしたものであって、10年後の役員像ではないかもしれないことだ。仮に、現経営陣たちの眼力が正しいとしても、そこは過去の成功体験や事業推進の中で培われた「現時点のあるべき経営幹部像」にとどまるという限界がある。

5年ほど前にある会社から要請された施策立案では、そうした事情が切実に突き付けられていた。その会社は、ある業界で長年トップの座にあったが、数年前に2位に転落していた。そこから早く脱しなければならない状況下で、役員の選抜と育成の方法を見直したいという。つまり、業界1位を維持し続ける経営と、1位の座の奪還を目指す経営では、求められるリーダーの要件は異なるから、それに合わせて役員の選抜育成施策を一新せねばならないということだった。

業界トップの座を奪取するという命題を果たすために、今後10年の経営リーダーに求められる要件は何か。第1に、それを定めなければならない。また、新たに定義された基準で選べばよいかというと、事はそれだけでは済まない。従来の経営スタイルや風土、仕事の仕方、それに随伴する教育手法で育った候補者群では、未来志向の役員要件には合致しないからである。つまり、新しい要件に合う、あるべき候補者群自体をつくりだしていかなければならない。

このように、短期的なテーマは新たな要件による選抜方法の見直しであるが、同時に、より重要なこととして、そうした要件に合うリーダー人材を輩出する仕組み――役員候補の育成の方法が問われてくることになる。

■役員要件の設計方法

こうした課題を前提として、冒頭[図表1]に示した『経営人材の見極めと育成』のためのステップ①~③に沿って解説していこう。

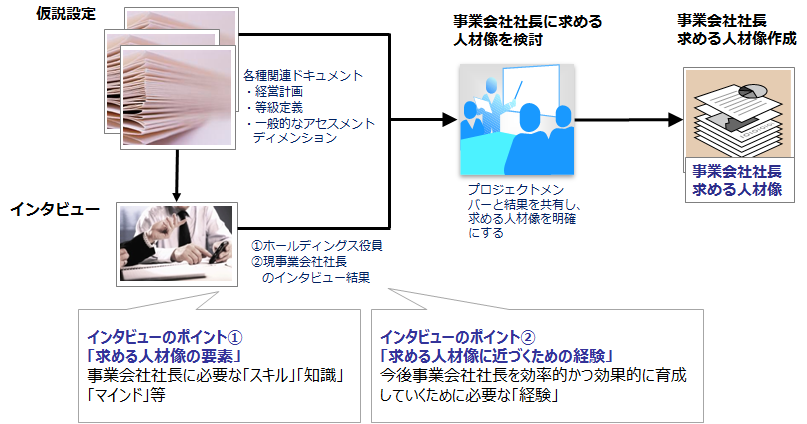

出発点となる役員要件の設計には、社長以下現経営陣や事業戦略を担うキーマンらへのインタビューや要件検討セッションを通じて行うのが常套(じょうとう)的だ。

事業特性や企業風土、経営方針を踏まえて、どの会社にもきっと経営陣の暗黙知として共有された基準があるはずで、それを言語化すればよいわけだが、その際に未来視点での重要性判断や新たな能力・スキル付与を行うことがポイントになる。

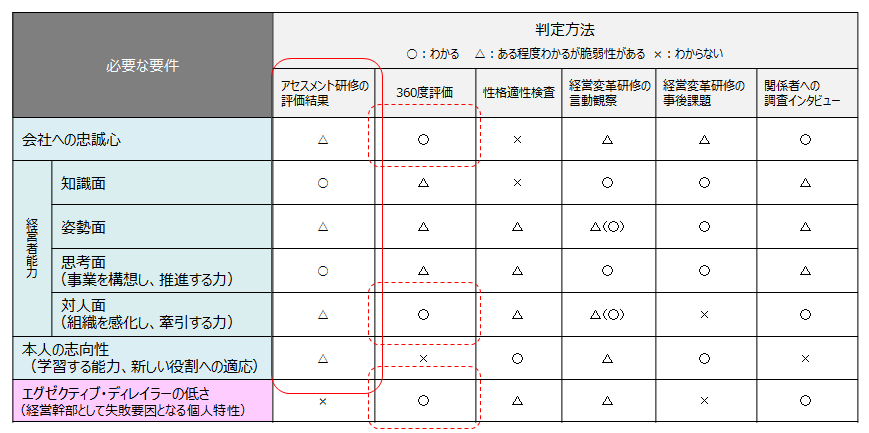

[図表2]は、あるホールディングスで傘下の事業会社社長の要件を設計したときの作業構図である。対象者は、ホールディングスの社長、役員、現事業会社社長。実際には、仮説として設定したスキル要件([図表1]のステップ②で行うアセスメントを想定して、アセスメントディメンション(能力要件)を使うことが多い)について、各項目の「重要性」および「妥当性」の判定と「追加項目」の有無を事前にアンケート調査した上で、そのデータの集計と個別インタビューにより深堀りを行った。

[図表2]要件設計作業の事例(グループ会社社長要件)

インタビューではなく役員セッションで一気に要件設計する方式もあり、未来視点の醸成という意味ではそのほうが効果的である。事前アンケートは同様に行い、重要性判定が大きく異なる項目や追加項目について見解を相互確認し、議論し、その場で合意を図る。大事なことは、その役員セッションの前半に「ビジョニングセッション」を行うことである。経営陣全員で、10年後20年後の事業と経営の在るべき姿を展望し、必要な経営人材像についてのイメージを想起しておくことで、未来視点での議論の方向性が定まるからだ。

過去、何社かで経営陣にインタビューさせていただいた際にいつも感じたのが、社長と他の役員との視座の違いである。多くの場合、社長一人だけ、圧倒的に広く多様な観点で、かつ長い射程で展望している。セッション方式によって、そうした社長の視座を共有できる効用もあるのだ。

■多面的に育成課題を可視化し、弱点を補強する

要件が定まれば、次はその要件に基づいて候補者たちのギャップ診断を行い、個別的ないしは共通の育成施策に展開する。診断には、研修形式によるセンター方式アセスメントをベースとした上で、多面的な見極めをすることが望ましい[図表3]。主に管理職昇格審査に使われるセンター方式アセスメントは、能力判定には定評があり、まずはそれが能力課題把握の判断材料になるが、研修形式での診断ならではの限界がある。

[図表3]多面的な判断の必要性(クリックで拡大)

[図表3]の表側に挙げた要件でいえば、「知識面」や「思考面」のスキルはアセスメント研修ではっきりとそのレベルを測れるけれども、「会社への忠誠心」や「姿勢面」「対人面」のスキルは、評定される場である研修の中ではうまく見せていても、実務でもそう振る舞うかどうかの保証はない。

特に注意しなければならないのは、「エグゼクティブ・ディレイラー」が測れないこと。つまり「エグゼクティブとしてのキャリアから脱線(=derail)する要因」の有無が見て取れないことである。能力ある管理職者でありながら、大事な局面で感情に流された判断をしたり、自身の名誉へのこだわりで失敗したりすることがある。その要因として、依存的、論争的、尊大、目立ちたがり、回避的、奇抜、不感知的、衝動的、完璧主義、リスク嫌い、感情的といった性格・行動特性が挙げられる。このような人材リスクを早期に把握し、是正していくためにもこの観点での診断を忘れてはいけない。[図表3]にマークしたように、360度評価の併用はリアルな行動課題が把握できるとともに、ディレイラーが検出できる点で推奨したい。

可視化された個別的な課題は、本人にフィードバックしてその改善を計画化させるとともに、業務アサインや上司の指導を通じて実務の中で是正を図る。一方、能力や行動面の共通の課題については、教育研修の形式で対応するのが効率的だ。

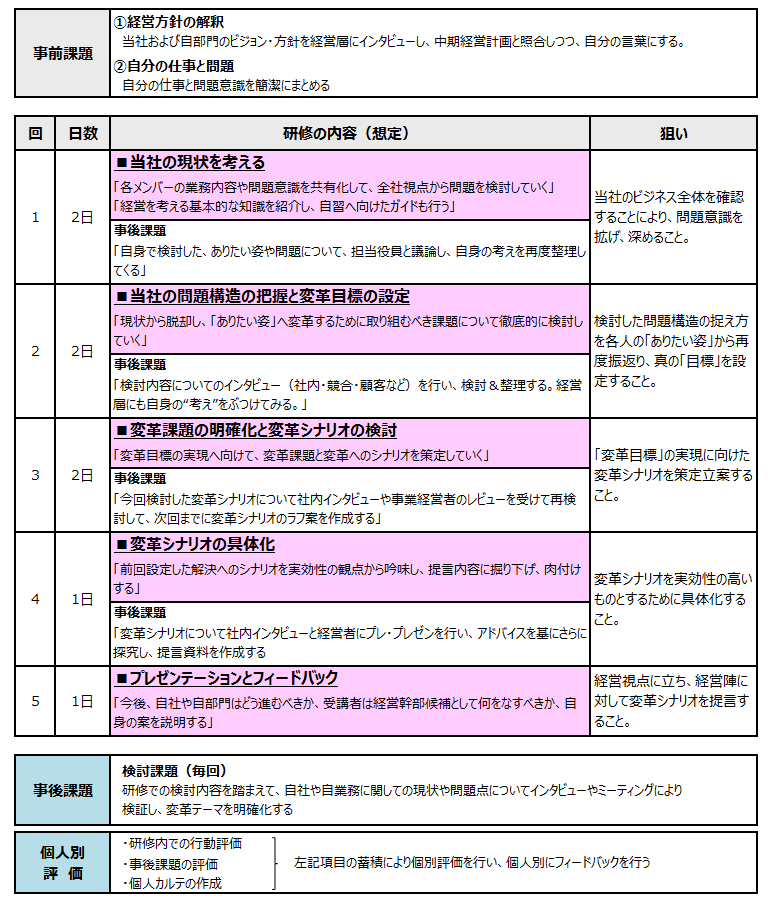

具体的な課題をディメンション的な表現で挙げると、例えば「戦略的方向性の策定」「変革推進力」「ビジョンリーダーシップ」「課題設定力」など能力面の弱点がクローズアップされる。こうした課題の改善に加えて、ベースとなる経営リテラシーも役員になる前に身に付けておかなければならない。これら二つの要請に応える研修施策の例を示したものが[図表4]である。アクションラーニングの手法により、半年から1年かけてスキルインプットを行うとともに実際の経営課題の解決に取り組んでもらう。その過程に弱点能力の補強を細かく組み込み、事前・事後の課題への取り組みを含めて個別に「成績管理と個別指導」を行い、リテラシー習得と能力要件面での役員レディネスの醸成を図るわけである。

[図表4]経営幹部育成研修プログラム事例(自社の経営変革課題への実践的取り組み)

■経営人材育成を仕組み化する

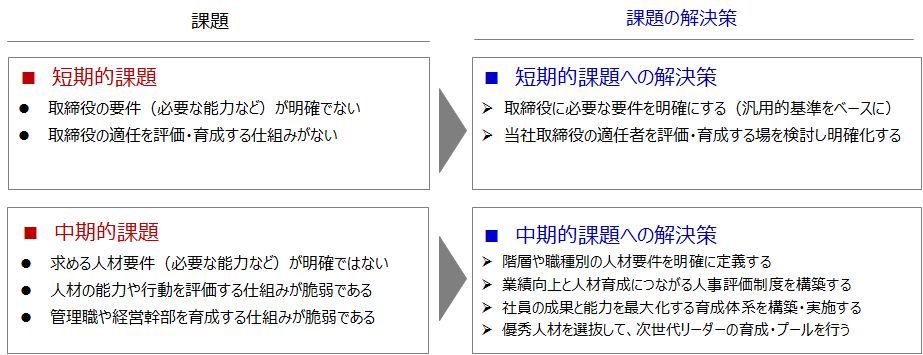

ここで挙げた育成施策は、現状の役員候補者を対象とした育成という短期的施策である。一方、冒頭のリベンジに燃える業界2位会社のエピソードで触れたように、中長期的には要件にそった候補者群が次々輩出されなければならない。こうした時間軸の異なる二つの課題[図表5]を解決していくためには、[図表1]の全体像で示した連鎖的アプローチがまず必要であり、その上で、経営幹部候補者プールやサクセッションマネジメントの仕組みが各社各様に組まれることになる。

[図表5]役員育成の二つの課題

経営幹部候補を生み出すためには、前提として、その下の階層である管理職階層(Developing Leader)全体が経営幹部候補のシーズたりうるように、効果的・効率的にブラッシュアップされなければならない。その施策を次回で解説したい。

さて、役員育成を論議していると、余談としてしばしば「では社長は育成できるのか」といった話が出る。社長たりうるのは、やはり資質によるのだとか、いやいや多様な修羅場経験が社長をつくるのだ、といった意見が聞かれ、たいていは育成可能論の旗色が悪い。しかし社長になるための訓練もまたありうるのではないか。

あるIT企業の社長は、自社の社長たる者はいつでも、技術と社会の将来を提起するといった専門的論客が集うシンポジウムで、2時間以上持論を語れなければならない、と語っていた。社長になる前にそう考えた彼は、毎日、自分で考案したトレーニングを行った。例えば、「中東の政変がIT業界に与える影響」といったテーマを日替わりで設定し、帰宅後、1000文字程度の凝縮した論文を書く。それを、飲んで帰った日も例外なく続ける日課とした。そして、この「筋トレならぬ脳トレ」を社長になった今も続けているという。

ある総合飲料事業グループのホールディングスの社長は、傘下のビール会社で最年少役員として登用された直後に会ったときに、こんなことを言っていた。「役員になったその日から『自分が社長だったら、どう判断するだろうか』と日々自問しながら仕事をしている」のだと。これも意思決定の脳トレだろう。その数年後、彼は先輩役員を追い抜いて、早々にビール会社の社長に就任したのだった。

誰に教えられるでもなく、自ら考えた脳トレを自身に課したことが、社長まで上った彼らの器の証なのかもしれない。しかし、こうした社長育成トレーニングの方法論化もまた、この連載で主張している「昇格レディネスのデザイン」の一環であり、さまざまに設計することができるはずである。

|

吉岡宏敏 よしおか ひろとし 株式会社トランストラクチャ シニアパートナー 東京教育大学理学部応用物理学科卒業。ベンチャー企業経営、ウィルソンラーニング・ワールドワイド株式会社コーポレイト・コミュニケーション事業部長等を経験後、株式会社ライトマネジメントジャパンに入社。人材フローマネジメントとキャリアマネジメントの観点から、日本企業の組織人材開発施策の企画・実行支援に数多く携わる。ライトマネジメントジャパン代表取締役社長を経て、現職。 |