株式会社トランストラクチャ

シニアパートナー

「経営や事業を牽引するリーダーの育成方法を見直したい」という声を大変多く聞く。その背景には、登用の失敗や育成スピードへの不満があり、従来の階層別教育とは別の計画的、選別的な後継者育成の施策に臨む企業も増えてきている。

先進的な取り組みに共通するのは、次期経営リーダーの適正な選抜、そこにつながる次期管理職の的確な登用判断のために自社基準の可視化と客観的な評定を行い、またそれに連動して、管理職候補者群や若手コア人材の育成と見極めを仕組み化すること。

次の経営幹部候補を育成するために、さまざまな診断と教育の方法を組み合わせて、資質や適性を見極めながら階層別にリーダーシップ育成を連鎖させる(=リーダーシップカスケード)の施策である。

この連載では、その具体的方法を概観する。

■「職位は人を育てる」では遅い

リーダーの選抜・育成方法の見直しに関するトレンドには、三つの類型がある。

一つは、経営人材の育成と見極め。つまり、「役員人材をどう育成するか、その人材がふさわしいかどうかをどのように判断するか」というテーマである。従来は人事部マターでなく、したがって制度化されない経営マターであり、ともすれば登用基準も曖昧なものだった。結果、営業や生産といった「職能の頂点」たる人材が経営陣となり、経営リテラシーの不足や視野と見識が経営者としての物足りない――といった状況があったことのへ反省がその背景にある。

二つ目は、「次の」管理職の育成、である。既任の管理職者や新任管理職者ではなく、管理職手前の階層に対して、管理職スキルの先行教育を行い、育成しながら見極める。要は、「管理職になってから遅い」ということである。このテーマでは、選抜型育成施策でやるか、階層別教育の中で管理職予備軍としての底上げをするか、の二つのパターンがある。この前者、日本企業ではあまりなされてこなかった一部の選抜者だけを対象する育成プログラムもかなり増えてきている。

三つ目は、若手コア人材の育成。若手とは、入社3~5年目くらいまでを指し、早期に将来のコア人材を見極めるとともに、自社とのミスマッチ人材の発見と、育成施策を通じての動機づけによる離職防止の狙いもある。

これらトレンドはいずれも早期の、つまり「事前の教育」であり、先行教育と見極めを旨とする。昇格した後に必要となるスキルを教育する、従来の階層別教育とは大きく異なっている点をまず指摘しておきたい。

■リーダーシップカスケードの勧め

私が多国籍企業の組織コンサルティングファームにいたときに、「リーダーシップカスケード」という言葉を知った。組織の中でカスケードCascade(幾筋もの滝)のようにリーダーシップ開発を連鎖的に行っていくことを意味し、各国のリーダーが集まるキックオフ・ミーティングの席上では「カスケードする」という言葉が何度も聞かれた。

単なるWaterfall やTorrent(瀑流)ではなく、Cascade(幾筋もの滝)というのが、言い得て妙だった。ビジュアルイメージで言えば、華厳の滝ではなくて、竜頭の滝である。同じ意味ではLeadership Pipelineという言葉がよく知られているが、それよりも的を射た表現と言えるのではないか。

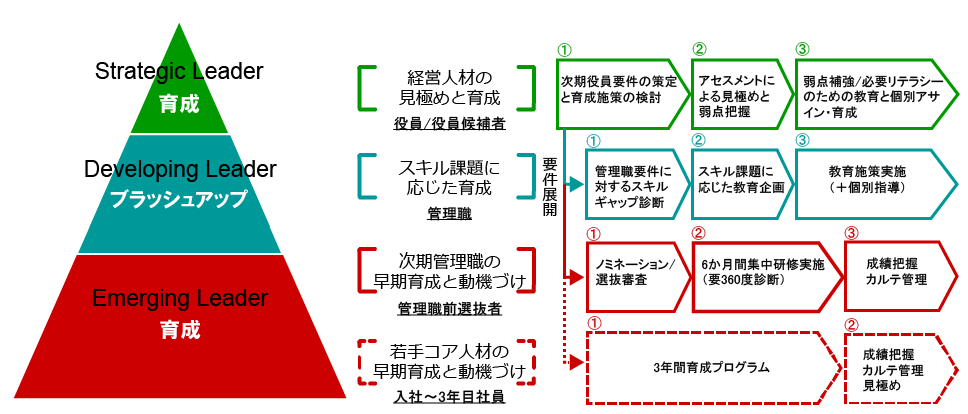

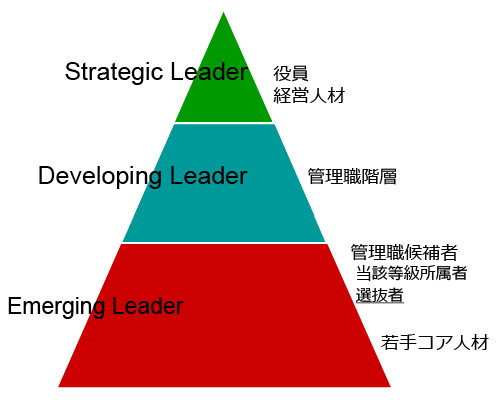

その際には、[図表1]のようなリーダーシップステージが前提されていた。

Strategic Leaderとは、経営や事業戦略を描き実行するリーダーで、日本で言えば役員や事業本部長クラスのイメージ。Developing Leaderは、文字通り成長中のリーダーで中間管理職層を指す。概念として興味深いのがEmerging Leaderで、管理職手前~管理職階層から2階層下くらいなど定義は各社さまざまだが、将来のリーダー予備軍として早々に「出現している(Emerging)」人材=若手コア人材を意味する。

[図表1]リーダーシップの3ステージ

前に述べたトレンドと重ね合わせて言えば、戦略的リーダーたる役員をいかに育成、選別するか。その候補者層である中間管理職たちをいかに将来の経営リーダーへ向けブラッシュアップしていくか。さらにその予備軍を先行的に育成しどう見極めしていくかという連鎖をデザインするということになる。

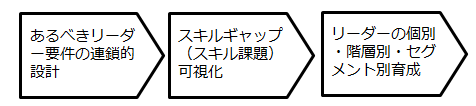

どのステージであっても必要な施策の進め方・枠組みは単純で、[図表2]の構図を基本とする。

[図表2]リーダー育成の施策構図

「自社のあるべきリーダーの人材要件は何か」がまず明確にされなければならない。今後の役員の要件、今後の部長の要件、課長の要件をはっきりさせた上で、候補者群のスキルの要件に対する過不足を把握し、そのギャップを埋めるべく、個別あるいは層別、セグメント別に育成施策を設計するということである。

大事なことは、それが上下に連関すること。人材要件が連鎖的に設計されることはもちろん、例えば、役員候補者に共通する弱点が検出されたとすれば、その傾向は下位階層にもつながっていると想定する、といった「課題の連鎖」にも留意しなければならない。

■あるべきリーダー要件の策定に始まる

前掲の3ステージと関連づけて、施策構図をもう少し詳しく例示したものが、[図表3]である。

Strategic Leader育成では、役員候補者に対する見極めと育成。Developing Leaderブラッシュアップでは、現任の管理職者たちのスキル課題に応じた育成。Emerging Leader育成では、次期管理職候補者への選抜育成と若手コア人材育成として入社からの3年間育成をモデルとして挙げた。いずれも実際に複数の会社で実施された施策を類型化したものである。

これらは階層ごとに、独立的に行うことももちろん可能であるが、連鎖的なリーダーシップ開発という意味では、まずは経営人材要件を設計し、そこから下位のリーダー要件に展開。その上で、役員候補、管理職層、管理賞手前層等ターゲットとする層の現状スキルギャップを"先行的に"把握し、必要な教育施策の検討を行うことが望ましい。

スキルギャップ把握の基準となる「あるべき要件」には、人事制度で規定されている階層別の要件定義を使ってももちろんよいのだが、それらは、各階層での役割発揮の要件であり、経営リーダーに至る各階層のリーダーシップ要件といった視点では作られていないことが多い。また、役員人材像自体をスキル要件的に定めていることも、今まではあまりなかった。

施策に臨むに当たっては、あらためて、役員を頂点とする連鎖的なリーダー要件を、特に現状視点ではなく未来視点で設計する、から始めることをお勧めしたい。

以降この連載では、[図表3]に示した上の階層から順に、①役員育成、②管理職ブラッシュアップ、③管理職予備軍の選抜育成と若手コア人材育成を3回にわたって解説していく。詳細な方法論は各回で触れるが、それに先立って全体に共通する育成施策のポイントをこの稿の最後に挙げておこう。

[図表3]3ステージの施策モデル (クリックで拡大)

■昇格レディネスをデザインする

施策のポイントは、以下の四つである。

[1]課題(スキルギャップ)の可視化

あるべき要件を定め、そことの現状ギャップを見る。

個別的な選別材料とするとともに、スキルギャップの共通性や個別性を基にして効率的効果的な育成施策を設計する。誰をどう育成するかを決める出発点である。

[2]昇格前研修

上位階層で求められるスキル(知識、能力、姿勢)を先行教育し、自身の出来不出来を体感させることで、昇格後どんなスキルが必要か、現時点で何が足りないかを気づかせ、昇格前の有効な自己啓発を促進する。研修体系で言えば、昇格後の「新任○○研修」から、昇格前の準備研修への転換である。

[3]個別評価/個別指導

研修行動やアウトプットはもちろん、事後課題(=実践課題)を評価フィードバックし、成績を序列化し、常に自身のレベルを分からせる。上司も共有し、日常の指導に連携する。

[4]アセスメントの活用

ギャップ把握のために、さまざまな診断手法を組み合わせる。客観的なスキル診断としては、課題演習の形式による「センター方式アセスメント」を、行動診断としては部下・同僚を参画させる「360度診断」を活用するほか、テスト、論文、ビヘイビアインタビューなども必要に応じて使用する。

この四つのポイントに留意しつつ、昇格前に、先行教育をしながら将来のスキル発揮可能性を会社として見極める。併せてその結果(自身の強み弱み)を本人に認識させ、昇格前の能力開発を主体的・効果的に実践させる。この両面の「昇格レディネス」をうまくデザインすることが求められているのである。

|

吉岡宏敏 よしおか ひろとし 株式会社トランストラクチャ シニアパートナー 東京教育大学理学部応用物理学科卒業。ベンチャー企業経営、ウィルソンラーニング・ワールドワイド株式会社コーポレイト・コミュニケーション事業部長等を経験後、株式会社ライトマネジメントジャパンに入社。人材フローマネジメントとキャリアマネジメントの観点から、日本企業の組織人材開発施策の企画・実行支援に数多く携わる。ライトマネジメントジャパン代表取締役社長を経て、現職。 |