株式会社トランストラクチャ

シニアパートナー

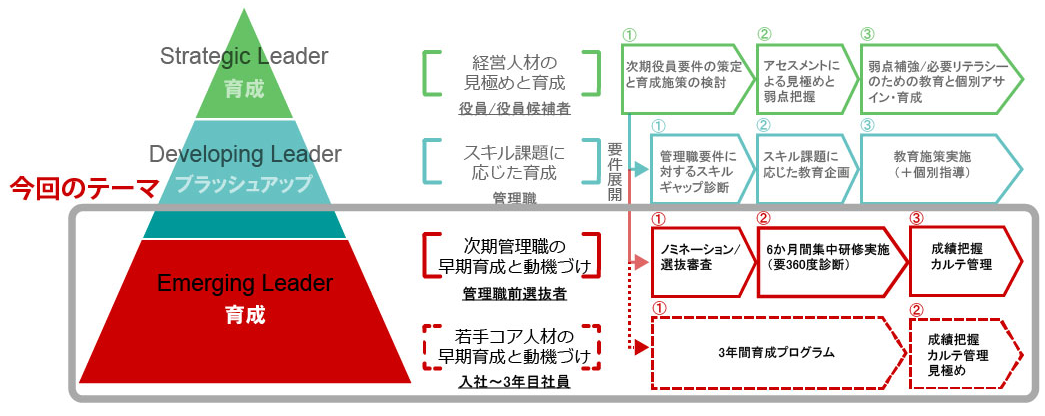

最終回となる今回は、3ステージの中で一番若い階層であるEmerging Leader育成の方法を解説する。この言葉は日本ではまだなじみがないが、将来のリーダー予備軍たる若手コア人材を指す。「Next Leader研修」といった言い方で、管理職手前から2階層くらい下位までを対象とする育成施策は増えてきているが、ここではさらに、入社1~3年目の若手人材までを含めて、早々に出現している(Emerging)人材=若手コア人材として育成ターゲットとする。

[図表1]今回のテーマ:第1回掲載の3ステージの施策モデルより (クリックで拡大)

前回まで、経営人材育成の仕組みとして、まずは役員から管理職層(部長・課長)へと連なる連鎖的な要件定義が大事だと強調してきた。明確化されたリーダー要件に対する対象者群のスキルギャップを可視化することが効果的育成の出発点だった。しかしこのステージではむしろ、“可能性の発見と動機付け”が施策のカギとなる。スキル面だけではなく意識面、キャリア指向面で可能性ある人材を見いだし、彼らのエンゲイジメントレベルを早いうちに上げておくということだ。

若手人材の数の多さから、施策は通常、選抜育成プログラムとなることが多いが、設計に当たってはこうした観点が第一義となる。

■育成しながら見極める

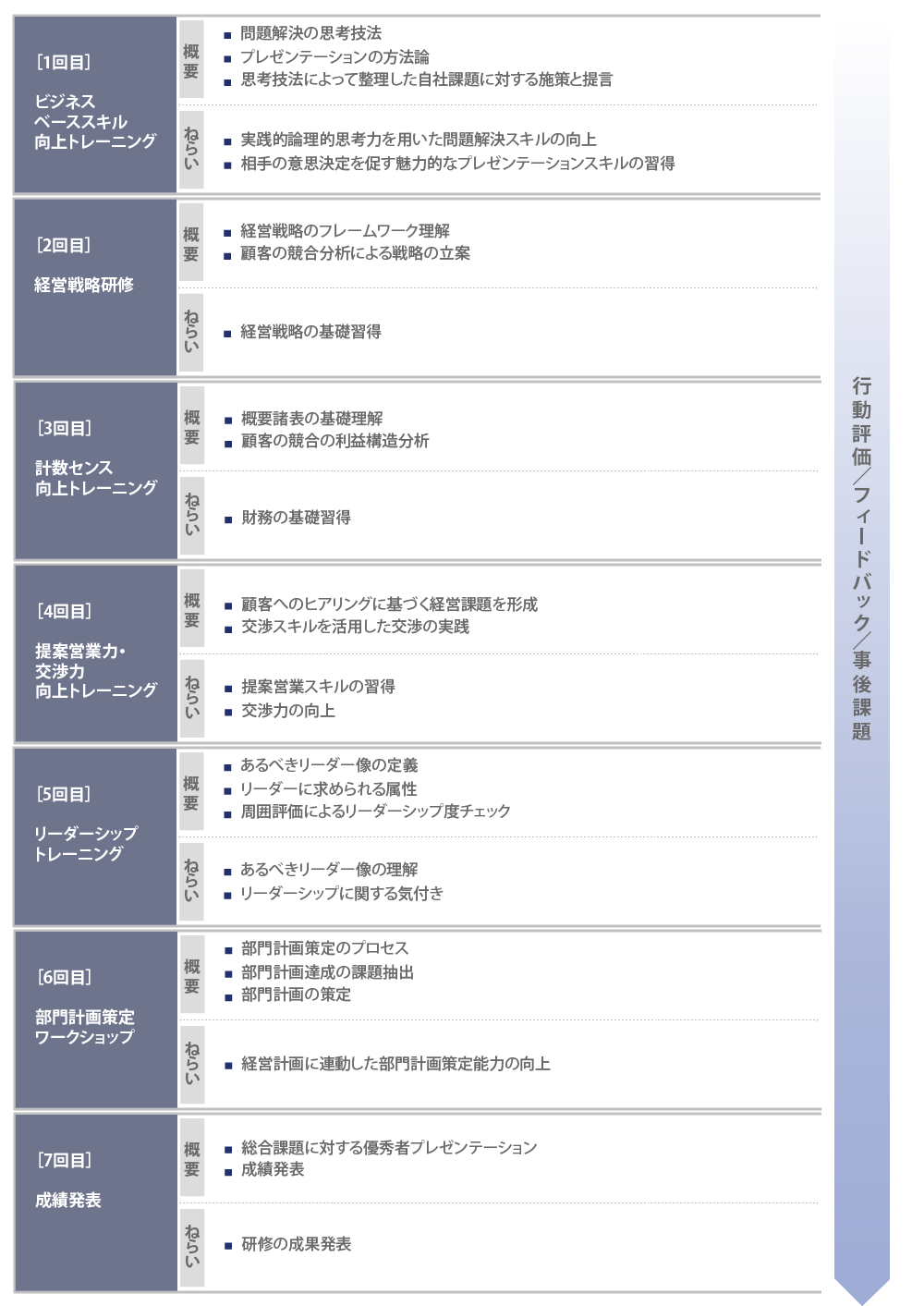

選抜育成プログラムは、半年から1年の実施期間で組まれるのが一般的だ。半年版の外形的な例を示すと[図表2]のような編成となる。ここに書かれている各コマの教育テーマは、各社の育成施策の狙いによって千差万別なのでそこは無視していただき、「型」として見てほしい。ビジネスベーススキルや経営リテラシーを先行教育し、何らかの課題解決施策を立案させ、経営陣に対してプレゼンテーションする、というのが常套(じょうとう)的な型である。

[図表2]選抜育成プログラム(半年版)の編成例(クリックで拡大)

[図表2]で大事な点は、右側にある「行動評価」「フィードバック」「事後課題」と最後にある「成績発表」。各回の研修では、研修行動や研修でのアウトプットが個別評価される。各研修後には、学んだスキルや知識に関する事後課題が課される。課題は、学んだ事柄の職場での実践や学習内容の深化を問うレポートなどだが、こちらも個別評価される。また、研修の期間中に360度診断も行い、個々の行動課題を把握する。

そして、すべての評価結果は、本人へフィードバックされるとともに、各人の成績として蓄積される。

半年の実施期間中は、研修参加の時間以外にも学習や課題遂行が課せられるから、受講者の負担は大きい。「期間中、休める土日は一切なかった」といった声は、よく聞かれる。そうした状況の中で、個別評価=成績管理が徹底され、各人のスキル、行動や意欲のレベル、期間中の成長度合いあるいは成長可能性がキャリアカルテとして集約され、以降はこれを指針として個別育成が進められることになる。

■経営陣の「本気の参画」が不可欠

さらに重要なポイントは、ここには明示されていないが、研修期間中に行う観察、評価、フィードバックに経営陣が参画するということだ。具体例はこんな具合である。

仮に20人の対象者なら、5人×4グループとして、各グループに2人ずつ、役員や執行役員がメンターとして付く。彼らの役割の第一として、時々は研修をオブザーブし、場合によっては担当グループのディスカッションに介入したり、全体に対してコメントしたりする。第二に、担当グループのメンバー個々人の事後課題評価を行う。つまり、評価してフィードバックコメントを書く。受講生は、研修の講師、2人のメンター役員、主催者(人事部長など)の4人のコメントを受け取るわけである。

これを毎回行い、時には「課外授業」として、社会事象と自社ビジネスとを関連づけて検討する論文を書かせ、同様に評価・フィードバックを行うといった仕掛けも設ける。受講生もさることながら、参画する経営陣の負荷も極めて高いが、それによって緊張感とモチベーションが高まり、育成に資する効果もより大きくなる。なにより、経営のリアリティの一端を、この間に接する経営者たちの想いや姿勢、人となりを通じて学ぶことに意味がある。

次期リーダーの選抜育成プログラムは、中期経営計画にもしばしば挙げられている。「君たちが参加するこの研修は最優先の経営施策だ」とも受講生には告げられる。しかし、1回目に担当役員がそのようにあいさつした後は、人事部と講師によって粛々と研修が進められ、最後のみ社長以下経営陣が顔をそろえてプレゼンテーションを聞くといった「儀式的参画」では、一定の教育効果はあるものの、コア人材たる自覚醸成=エンゲイジメントレベル向上は望めないのだ。

■ノミネーション戦略

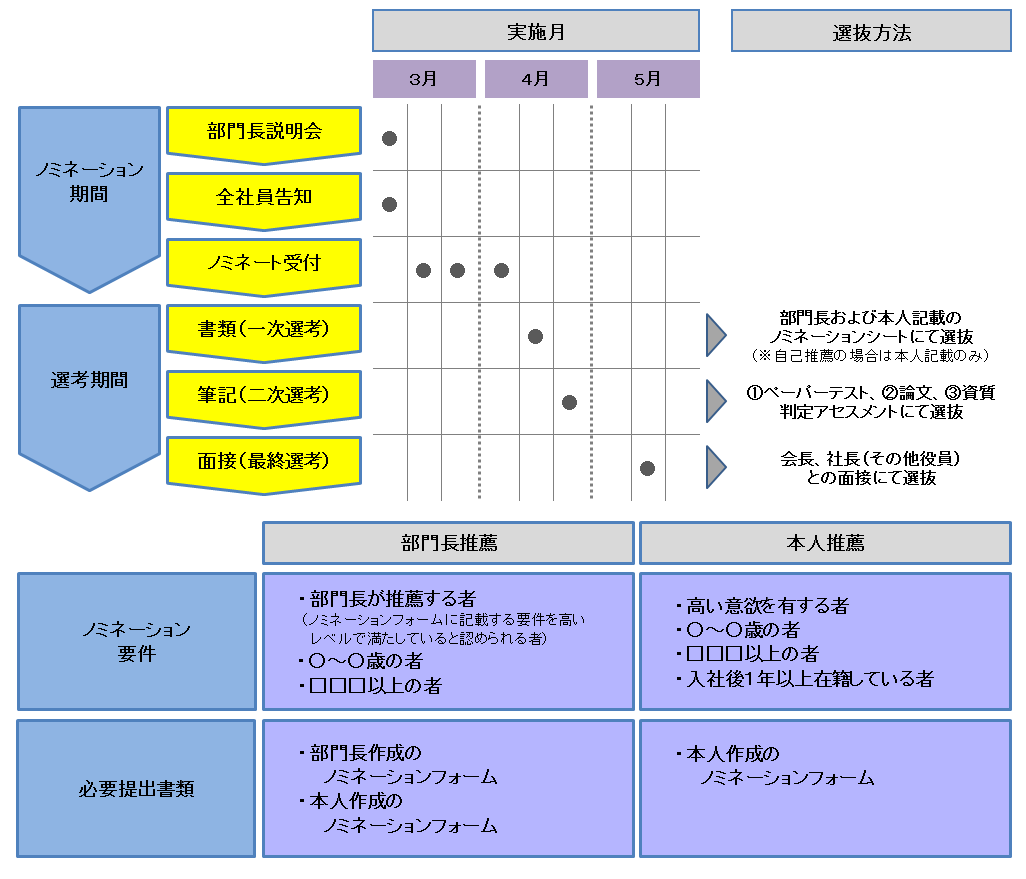

選抜者に対する教育施策の内容と同じくらいに重要なのがノミネーションである。発見と動機付けという意味では、候補者選抜方法の巧拙が施策の成否に直結すると言ってよい。

[図表3]はその一例である。趣旨の告知を徹底した上で、部門長推薦と本人の手上げの二つの入り口を用意し、念入りな選考を行っている。結果、選抜された受講生は高いモチベーションでプログラムに臨むことになる。残念ながら選抜に漏れた者たちにも、個別に十分な説明と次回に向けてのアドバイスがなされる。

[図表3]ノミネーション事例

つまり、こうした選抜育成プログラムは、ある時期のみ特別に行う時限施策ではなく、恒常施策(毎年ではないにしろ)として仕組み化し、丁寧なノミネーション運用を行うことで、よく聞かれる「選抜されない多数のモチベーションダウン」を防ぐことができる。

もう一点、留意すべきは、[図表3]にある「ノミネーションフォーム」。この仕様をどう設計するかによって、「発見」の効果は大きく影響される。部門長が作成するノミネーションフォームには、例えば、

①パフォーマンス&能力期待

②成長期待

③ロイヤリティ

④キャリア開発への提言

――といったカテゴリーで、部下の推薦根拠が記述される。それぞれごく当たり前の記入テーマではあるが、個別の①~③の中で「何の有無」や「何のレベル」を問うか、そのこと自体がEmerging Leaderの要件に他ならない。この連載で主張してきたリーダー要件の連鎖的設計の方法は、ここに適用することを推奨したい。

④は選抜育成プログラム終了後、どのような役割や業務に就かせるか、さらにその後、どのようなキャリアを歩ませるべきか――に関する部門長の見解が書かれる。このノミネーションとは要は、サクセッションマネジメントでおなじみの、自身の後期者候補ノミネーションの若手コア人材版として考えればよいのだ。

こうしたフォームが使われ続けることによって、期待される若手人材イメージが共有されていく。その効果も含めてノミネーションの方法を検討すべきである。

■一人前プログラムで見極める

以上は、管理職の下位1~3階層くらいを対象とした施策モデルである。若手中堅社員の中からの発見と動機付けを目的としているが、さらにその裾野、最若手の育成も重要な課題である。新入社員が辞めることなく、早々に一人前になることがまず前提として求められることであり、加えて、将来の成長可能性やミスマッチをできるだけ早く見極める。いわば、Emerging Leader予備軍を早期発見してその育成をもくろみたい、というのがこのステージにおける新人教育への要請になる。

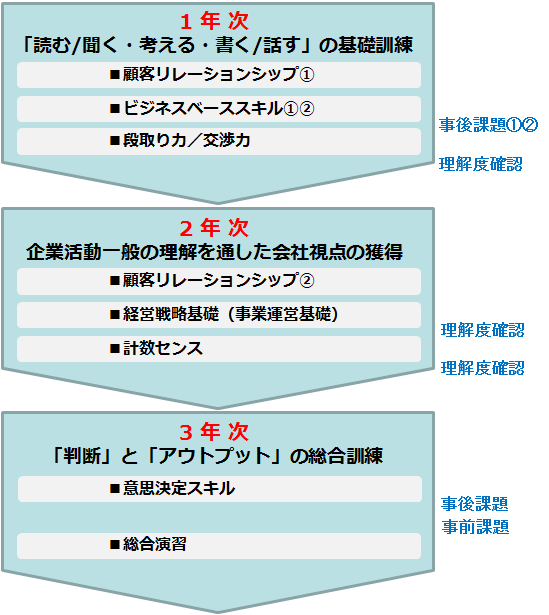

その一つのモデルが、新入社員からの3年間育成プログラムである[図表4]。

[図表4]新入社員向け「一人前プログラム」事例

1年目は基礎スキルの訓練で、「問題解決」や「ドキュメンテーション」「プレゼンテーション」といったビジネスベース・リテラシーを獲得。2年目には「経営戦略」や「計数センス」とあるが、企業活動の根幹を学び、その視点による「自社再発見」を目的とする。そして特徴的なのが3年目の総合訓練。ここでは、この連載でも上位階層向けに何度か登場したセンター方式アセスメントにより、3年目の見極めをしているのだ。

もちろん、管理職昇格審査用アセスメントをそのままは使えないので、彼らが担っていく業務レベルに合わせてアレンジしているが、演習スタイルやアセッサーの参画は昇格審査用アセスメント研修と変わらない。今回の前半で紹介した選抜育成プログラム同様、こちらも事前・事後に課題を課し、その結果を含めて研修行動を評価、フィードバックする個別評価・個別指導方式である。そうした成績管理の集大成として、センター方式アセスメントを活用している。

これらの結果、現時点の総合的な「序列」だけでなく、個別の成長可能性や今後の育成の指針が得られ、場合によってはミスマッチ人材の早期発見もできる。

若い受講生たちにとってのエンゲイジメント効果も大きい。自身の強み弱みを自覚し、また今後の成長が自分なりに展望できる点は、前回まで解説してきた上位階層の施策と同様だが、この層ならでは効用がある。入社後、日々現場の仕事に没頭し、ともすれば悩みや疑問を感じている彼らが3年にわたり、年に数回一堂に会して、ややストレッチしたスキルを学ぶ。それだけでもリテンションの効果が期待できるが、さらに経営との連携によって、配属や業務アサインまでにわたる総合的な就労改善がなされるというメリットを強調したい。

[図表4]の事例に挙げた会社では、毎回の研修の後に経営会議で研修状況を報告し、個別のスキルレベルや停滞状態を共有し、担当業務での就労やパフォーマンスと関連づけた議論を行った。手を打つべきとなれば、担当役員から当該上司にも共有され、必要ならば担当業務の変更も行うなど、スキルやマインドの課題を踏まえた日常の指導が展開されたのだった。

研修を契機に、本人と組織の間に何らかの齟齬(そご)が検出されれば手を打つ。これもまた、経営の本気での参画だ。大事な新入社員をエンゲイジし、うまく配置し、成長と成果発揮を促進したい、との想いの反映と言えるだろう。

特に、若いときはOJTがもっとも有効な育成方法であることは言を俟(ま)たない。しかし一方で、その成果は上司や先輩の人となりに左右され、仕事や組織との「関係の問題」が見えにくいといった限界もある。また、OJTで教えるスキルや方法は、過去通用してきた現場の常識であって、これから必要とされるスキルではないかもしれない。この「一人前プログラム」は、OJTとOff-JTの連携による、今後を見据えた実践教育の一つのモデルでもある。

経営人材の輩出に結果するような連鎖的育成について、3ステージのリーダーシップ構造に即して解説してきた。連載の最初に書いておいたように、施策に通底する方法論的ポイントは、

【1】課題(スキルギャップ)の可視化

【2】昇格前研修

【3】個別評価/個別指導

【4】アセスメントの活用

――であり、大前提として、自社にとってのリーダー要件再設計の重要性を繰り返し主張してきた。

途中、時に連載テーマの文脈を外れて触れてきたように、この方法の活用範囲は、リーダーシップ開発にとどまらない。企業内教育の各局面、はやりの言葉で言えばタレントマネジメントシステムの設計に必要なアプローチでもある。その際、加えて問われることは、人材検索と個別育成のために、「構想主導VS現状把握」を自在に多様に駆使し得る道具性をどう実現するか、ということになるだろう。

|

吉岡宏敏 よしおか ひろとし 株式会社トランストラクチャ シニアパートナー 東京教育大学理学部応用物理学科卒業。ベンチャー企業経営、ウィルソンラーニング・ワールドワイド株式会社コーポレイト・コミュニケーション事業部長等を経験後、株式会社ライトマネジメントジャパンに入社。人材フローマネジメントとキャリアマネジメントの観点から、日本企業の組織人材開発施策の企画・実行支援に数多く携わる。ライトマネジメントジャパン代表取締役社長を経て、現職。 |