エム・アイ・アソシエイツ株式会社

代表取締役社長

現在、多くの企業において、女性活躍推進法の行動計画が検討されている。そこでは、採用基準の見直し、女性向け/管理職向けセミナーの実施、メンター制度の導入、男性の育休取得の推進など、具体的な施策の検討が多くを占めている。もちろん、施策を検討すること自体は必要だが、それらの施策を実施することによってどのような姿を実現したいのかが描かれることは、意外と少ない。

"実現したい姿を描く"とは、単に「女性管理職比率を何パーセントにする」といったゴールを設定することではなく、「職場をどのように変えていきたいのか」というビジョンを示すことだ。施策の実施を通じてどのような姿を目指すのかが描かれることによって、変革の方向性や必要性がより明確に共有されるようになる。

前回、女性の活躍を阻害している最大の要因は、多様性を受容して活かす「インクルージョン」の欠如にあると述べた。インクルージョンとは、人材マネジメントの在り方の問題である。今回はダイバーシティ&インクルージョンが、どのようなマネジメントの姿を目指すものであるかについて解説したい。

ダイバーシティ&インクルージョンはタレントマネジメントに通じる

女性活躍推進という言葉には、女性が活躍する状態を実現することが最終目的のような印象がある。女性が活躍しなければ女性活躍推進とは言えないが、当然ながら、女性だけが活躍して男性は活躍しなくてもよいという意味ではない。現状において、男性と比較して女性の活躍の度合いが少ないから、あえて女性の側に焦点が当てられているのであって、目的は性差なく社員が活躍する状態を実現することである。

すべての社員が分け隔てなく活躍できるのが理想だが、企業の視点からすると、成果を生み出すポテンシャルの高い人材が、その力を余すところなく発揮することによって、さらなる業績向上に貢献する状態を実現することが重要である。逆に言うと、高いポテンシャルを持っていながら、それらが十分に活かされていない社員が多ければ多いほど、企業にとっては機会損失が大きいということだ。そして、その機会損失が女性の側により多く生じているのが現実なのである。

女性活躍推進に対して、女性を甘やかすことと誤解している人も少なくない。しかし、実際はその逆で、仕事の場でより高い能力発揮を促すことに狙いがある。前回、男性管理職の排他的な価値観や管理型マネジメントが、女性のキャリア意識やキャリア形成を阻害していると述べたが、そのようなマネジメントスタイルを維持したままでさまざまな施策を講じても効果は限定的である。

つまり、性差を問わず、一人ひとりのポテンシャルを引き出し、より伸ばしていく人材マネジメントへの転換が必要とされる。それが「タレントマネジメント」である。タレントマネジメントとダイバーシティ&インクルージョンは別々に論じられることが少なくないが、目指す姿は共通している。

タレントマネジメントは組織戦略

タレントマネジメントの概念を理解するためには、「サクセッションプラニング」(後継者育成)との違いを比較するのが分かりやすい。サクセッションプラニングでは、まずポジションがあって、そのポジションの後継者となる人材を開発するために何を行う必要があるかを検討する。それに対してタレントマネジメントでは、まず個人があって、その個人が有するポテンシャルを理解して、強みを活かし、より高い業績を達成するための方策を検討する。

その方策検討の場の基本は職場にある。職場における上司と部下との対話を通じて、本人の意欲を引き出し、ストレッチできる仕事を任せ、その結果のフィードバックを通じて、さらなる成長に向けた課題解決が図られる必要がある。また、職場を越えた、いわゆる「タレントレビュー」の場において、次世代のリーダー人材への新たなチャレンジ機会の提供を検討することも重要である。

表現を変えると、タレントマネジメントとは個々の人材の違いに着目した人材開発のプロセスと言える。それは人材開発のプロセスを組織に定着させることによって、人材のポテンシャルを活かす風土を強化する組織戦略である。大げさに聞こえるかもしれないが、女性活躍推進を経営の中でどのように位置づけるかによって、得られる効果は大きく違ってくる。

管理型マネジメントからピープルマネジメントへ

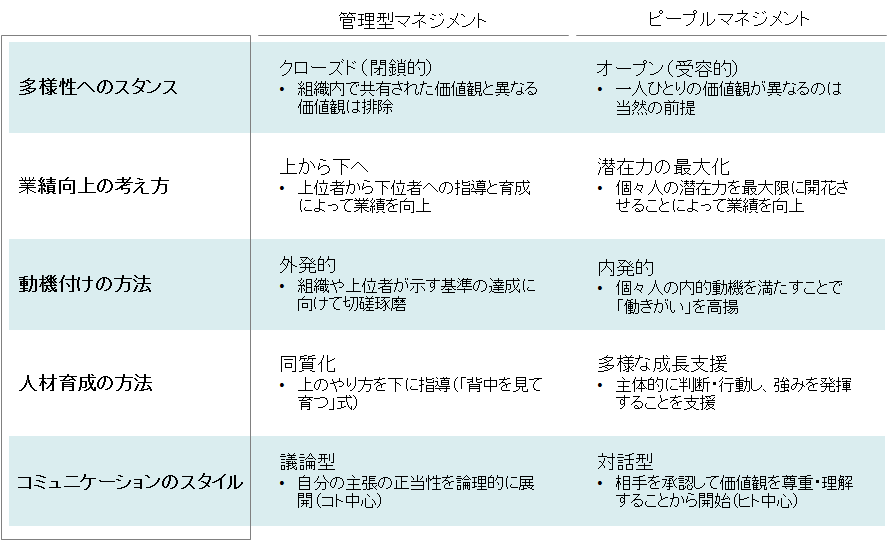

タレントマネジメントの基本は職場にあるため、職場における上司(管理職)のマネジメントの在り方が成否を左右する。しかし、多くの企業における管理職は、部門の目標を個人にブレークダウンして業績を管理することや、自分たちの経験をもとに部下を指導することは得意だが、一人ひとりを動機付けて、強みを伸ばしていくという「ピープルマネジメント」[図表]には不慣れなのが実情である。

[図表]管理型マネジメントとピープルマネジメントの違い

いざ、タレントマネジメントのプロセスを導入しようとしても、現場における管理職が管理型マネジメントから脱却できていなければ結局のところ何も変わらない。したがって、女性活躍推進やダイバーシティ&インクルージョンを成功させるための要諦は、現場のマネジメントスタイルの変革にあると言ってもよい。

男性中心の同質的な組織の中で育ってきた多くの管理職にとっては、多様性を活かすマネジメントを経験する機会がこれまであまりなかったのが実際のところだ。しかし、現場の管理職は多様性の問題に頭を悩ませ始めている。それは女性の部下に対することだけではなく、世代の異なる若手に対するマネジメントや、自分よりも年上のシニアに対するマネジメントにも当てはまる。会社によっては、外国人のマネジメントに苦労している管理職もいるだろう。

多くの管理職は、従来のマネジメントスタイルでは通用しなくなりつつある時代の変化を潜在的に感じている。女性活躍推進を図る上で、管理職のマネジメントスタイルの変革は避けて通れないが、女性活躍のためにマネジメントスタイルを変えろと言われても受け容(い)れられにくい。女性活躍はあくまでも入口であって、目指す姿はタレントマネジメントを実現することにあるという明確なビジョンが共有されることが必要である。

|

松丘 啓司 まつおか けいじ エム・アイ・アソシエイツ株式会社 代表取締役社長 東京大学法学部卒業後、アクセンチュア入社。同社の人材・組織コンサルティング部門の責任者を経て、2005年にエム・アイ・アソシエイツ株式会社を設立。企業向けの人材・組織開発サービスに従事している。著書に、「論理思考は万能ではない」「アイデアが湧き出すコミュニケーション」「ストーリーで学ぶ 営業の極意」などがある。 |