エム・アイ・アソシエイツ株式会社

代表取締役社長

はじめに

昨今のアベノミクスの影響によって、女性活躍推進に取り組む企業が増えている。しかし、外発的な要請からスタートしているため、何から手を付ければよいか手探りの会社も少なくない。一方で、10年、あるいはそれ以上前から取り組んでいる会社もある。これらの会社ではそれなりの成果を挙げてはいるが、女性活躍推進の取り組みの先にある姿が明確に描かれていることはまだ少ない。

ダイバーシティ(多様な人材がそれぞれの価値観や強みを自律的に発揮して活躍する状態)の推進を成功させるためには、その向こう側にある働き方の姿が明確になっていなければならない。さもなければ、女性活躍推進はより根本的な改革につながらず、一過性の取り組みに終わってしまう。本連載では、女性活躍推進の阻害要因を分析し、多様な個性やワークスタイルを受容し、一人ひとりを活かしていくマネジメント(インクルージョン)の結果としての目指す姿を、タレントマネジメントとキャリアの多様化の観点から4回に分けて提示したい。

調査結果の概要から

女性活躍推進法が成立し、従業員301名以上の企業には自社の女性の活躍に関する状況把握と課題分析が義務付けられている。課題分析に当たっては、女性の活躍を阻害している要因を明らかにすることが必要だが、ここで留意すべきなのは、それらの阻害要因には因果関係があるということだ。つまり、ある問題の原因にはそれを生み出しているさらなる原因があるという関係が存在するため、根本的な原因を探り当てなければ問題解決には至らない。

この女性活躍の阻害要因の因果関係は企業ごとに異なるのかというと、実はそうではない。基本的な構造には企業の枠を越えた共通性があることが、弊社の調査によって明らかになっている。

2014年の2~3月にかけて、女性活躍推進に対して問題意識の高い20社を対象に、ダイバーシティ推進責任者へのインタビュー調査を実施した。調査の主たる目的は、自社においてなぜ女性管理職が増えないのかという問題について、ダイバーシティ推進責任者の見解を把握することにあった。そのため、企業名は公表しないという前提で、忌憚(きたん)のない意見を伺った。

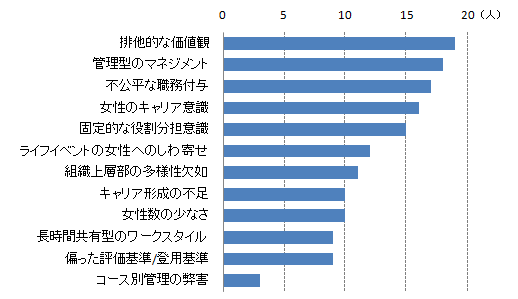

問題を指摘するコメントの大半には、問題点だけではなく、その原因の示唆が含まれていることが分かった([図表]参照)。例えば、「男性の管理職が部下の女性に対して厳しい仕事を任せないが、それが結果的に女性のやる気をそいでしまっている」といったコメントは、男性管理職による職務付与(原因)が、女性のキャリア意識(結果)に対して影響を及ぼしているという関係を示している。このような個別の因果関係をつなぎ合わせることによって、全体の因果関係の構造を明らかにしていった。

[図表]女性活躍推進を実施する上での問題点(複数回答)

資料出所:エム・アイ・アソシエイツが大手20社を対象に行ったヒアリング調査に基づき、

項目別に回答があった件数を整理したもの。

この分析結果を、数十社のダイバーシティ推進担当部門に対して個別説明したところ、必ずと言ってよいほど、「自社の構造も同様だ」という感想が挙げられた。女性活躍の阻害要因は、個別企業ごとの特殊性よりも日本企業全体に見られる共通性と言ってよいのではないか。この阻害要因の因果関係について、以下に解説する。

女性のキャリア意識とキャリア形成の不足

女性の管理職が増えない要因について尋ねると、多くの企業において、「女性の社員数そのものと管理職候補のプール人材数の少なさ」が第一声として挙げられるが、その原因には企業によって異なる背景が存在する。女性の積極採用を始めた時期が比較的に新しい企業もあれば、古くから採用を行っているものの就業が継続されなかった企業もある。そもそも、理工系の女子学生自体の少なさがネックとなっている業界も存在する。

いずれにせよ、女性の数の問題が、女性管理職の増加を阻害する直接的な要因であることは間違いない。しかし、女性の数が存在すれば管理職が増えるかというと、それはまた別の問題である。

もし女性の人材数が足りていても、昇格・昇進しなければ女性管理職は増えない。その女性の昇格・昇進を阻害している最大の要因は、「女性のキャリア形成不足」にある。男性社員と比較したときに、管理職になるのに必要な実績や経験が不足しているため、管理職登用には男性が優先される結果になるのである。

では、「女性のキャリア形成不足」を招いている要因は何かというと、そこには幾つかの原因が存在している。中でも密接な関係があるのが、「女性のキャリア意識」だ。すなわち、管理職になりたいという意欲があまり高くないことから、女性社員が自ら仕事の幅を広げていくことが少ない。また、昇進意欲があまり感じられない女性の部下に対して、上司も経験を積ませるための仕事を与えようとしない、といった傾向が見られる。

このような女性自身のキャリア意識とキャリア形成が、女性管理職の登用を阻害する、もう一つの直接的な原因となっているが、ではなぜ、女性のキャリア意識・キャリア形成不足が発生しているのかという理由をさらに探っていくと、そこにはより根本的な原因が存在している。

根本的な阻害要因

根本的な原因の一つが、「役割分担意識」だ。男性が仕事をして、女性が家庭を守るという役割分担は時代とともに変化してきており、働く女性が出産を機に退職する傾向は、今日ではかなり減少している。両立支援制度の充実によって、出産後も就業継続する割合が高まっているため、男性も女性もともに働き続けるという状態は、大企業ではほぼ実現されている。

それにもかかわらず、女性のキャリア意識・キャリア形成が高まらない理由は、両立支援制度を利用するのが女性に偏っているからだ。つまり、育休や時短を取るのが女性に偏っているため、女性にはキャリアをスローダウンさせる期間が生まれてしまうのである。そのことが、男性と比較した女性のキャリア形成を遅らせているとともに、キャリア意識を阻害する要因にもなっている。

もう一つのより根本的な原因は、「組織風土」である。男性を中心とした管理職層の固定観念が、女性のキャリア意識とキャリア形成を阻害している。そこには幾つかの要素が含まれている。

第1に、男性管理職が有する「排他的な価値観」が挙げられる。多様な価値観を認めるのではなく、自分たちが共有している価値観に従った行動ができるように部下を指導するという「管理型マネジメント」が行われている。女性社員からすると管理職になるのは、「男性管理職が共有している価値観に自らを同化させること」というイメージが持たれるため、自分の価値観と違うと感じられたり、自分にはできないと思われたりしてしまう。その結果、昇進意欲が高まらない。

第2に、男性管理職は自分では差別しているつもりはなくとも、職務の付与に男女差をつけている。例えば、女性には女性らしい仕事を任せるのが理想だという固定観念や、育児期間中の女性には軽めの仕事を与えたほうがよいといった固定観念が存在する。それによって、女性社員は管理職になるための十分な実績を上げられないことに加えて、自分は認められていないと感じられることから、キャリア意識を低下させてしまっている。

第3に、男性管理職による偏った評価が挙げられる。男性管理職層は、管理職としての理想の行動様式を共有しており、暗黙のうちにその基準で部下を評価している。それによって、自分たちと同様の行動ができない女性の部下がいた場合、それは未熟だからだと判断されてしまう。

インクルージョンの欠如

こうした組織風土が役割分担意識を強化することによって、「ワークスタイル」の多様化を阻害している。

今日では、育児を妻(配偶者)と分担したいと考える若い男性も増えているが、企業に残る旧来の固定観念がそれを阻害している。また、長時間労働を当然とする固定観念が存在する中で、育児期間中の女性には長時間労働が困難であることから、長い時間働くのは男性、育休や時短を取るのは女性という、一見すると古典的な役割分担意識が固定化している。

多様な価値観、多様なワークスタイルを受容し、一人ひとりを活かしていくマネジメントを「インクルージョン」と呼ぶ。女性活躍を阻害している根本的な要因は、日本企業におけるインクルージョンの欠如にある。そのことによって、女性社員のポテンシャルを活かしきれていないことは企業にとって大きな損失であるが、それは女性活躍だけの問題ではなく、グローバル化をはじめとする今後の企業の成長にとっても、大きな課題である。

[編集部より]

本記事は、松丘啓司氏と楠田 祐氏(戦略的人材マネジメント研究所 代表)の共同執筆により、

月1回掲載・全4回連載でお届けいたします。

|

松丘 啓司 まつおか けいじ エム・アイ・アソシエイツ株式会社 代表取締役社長 東京大学法学部卒業後、アクセンチュア入社。同社の人材・組織コンサルティング部門の責任者を経て、2005年にエム・アイ・アソシエイツ株式会社を設立。企業向けの人材・組織開発サービスに従事している。著書に、「論理思考は万能ではない」「アイデアが湧き出すコミュニケーション」「ストーリーで学ぶ 営業の極意」などがある。 |