青島未佳

株式会社産学連携機構九州(九州大学TLO)

総合研究部門 部門長

■はじめに

前回(第4回)では、"どのようなメンバーを集めるとよいか?"ということについて、

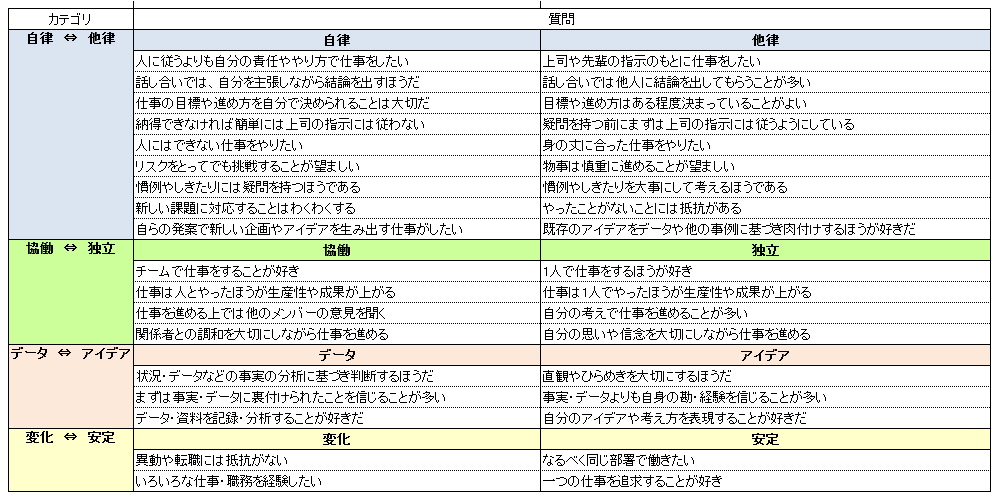

①「自律」「協働」「データ」「変化」の特性を持つメンバーがいるとチーム成果が高くなること[図表1]

②メンバーの中に、チーム成果を下げる特性(職務に対して受け身で、1人での仕事を好み、変化を好まず直観で判断する特性)を持つ人材が1人でもいると、チーム成果が下がってしまう"腐ったリンゴ"説を紹介しました。

図表1 チーム成果パフォーマンスに影響を与える職務特性(クリックして拡大)

今回(第5回)は、成果を上げるチームを創るためには、"どのようなリーダーシップを発揮するべきか"について、リーダーが取るべき行動をお伝えします。

リーダーシップについては、古くて新しいテーマであり、諸説論じられていますが、今回は特に"チームで成果を上げるためのリーダーシップ"という観点から紹介します。

■グローバル化・多様化する社会のリーダーの役割とは

第1回でお伝えしたとおり、グローバル化・多様化する今日に求められるリーダーシップは、以前とは異なってきています。

これまでのように、日本人・男性・正社員といった同質集団で構成されたメンバーが、ある程度決められた業務手順に従って報・連・相を適切に行うことで成果を出せた時代から、多様な人材で構成されたメンバーが、おのおののチームで新しい方法・知識を創出することが必要な時代に変わってきています。これからの時代にチームで成果を出すためには、メンバー同士が相互に刺激し合い、チーム全体として有機的に連携しながら業務に取り組まなくてはなりません。

このような時代に求められるリーダーの役割は、当然ながら、以前からのリーダーシップの定義にあるような、ビジョンを提示し、メンバー全員を同じ目標・方向に向かせ、目標達成に向けてメンバーのやる気を高めることは重要です。

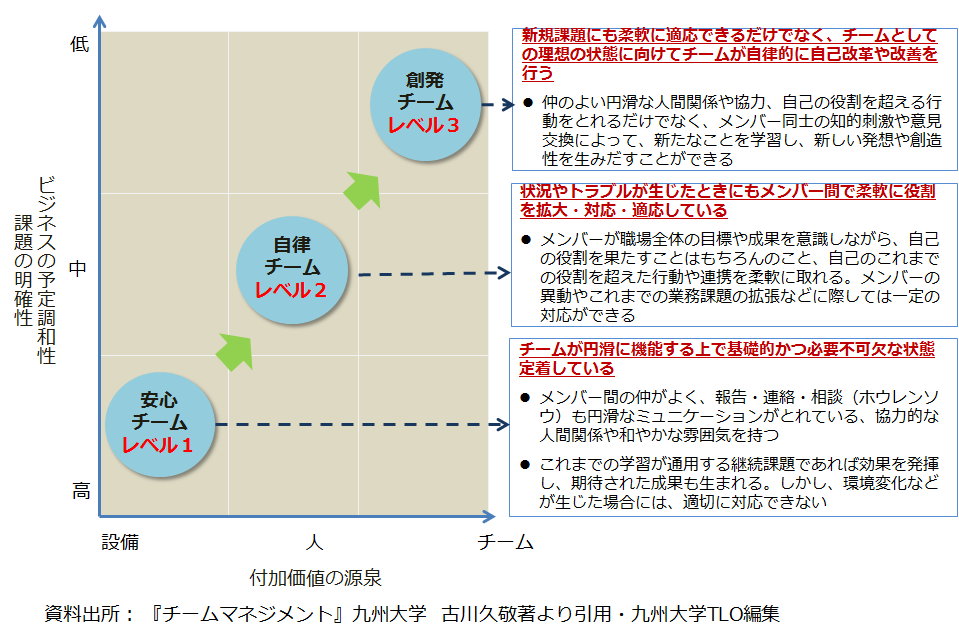

しかしながら、リーダー1人がリーダーシップを発揮し、ビジョンを提示したり目標に向けてメンバーを動機づける役割を担うことは、"自律チーム"まではよかったかもしれませんが、"創発チーム"を作り出すことは困難です[図表2]。

図表2 課題の明確性と付加価値の源泉から見たチームに求められるレベル(クリックして拡大)

全員が知恵を出し合い、新たな価値を創っていく"創発チーム"を作り出すためには、元来提示されてきたリーダーシップをリーダーだけでなく、全員が発揮する必要があります。そのためには、リーダーは、メンバーがリーダーシップを発揮する場づくりや意識づくり、メンバー同士が刺激・連携をし合えるような連結ピン的な役割も担わなくてはなりません。

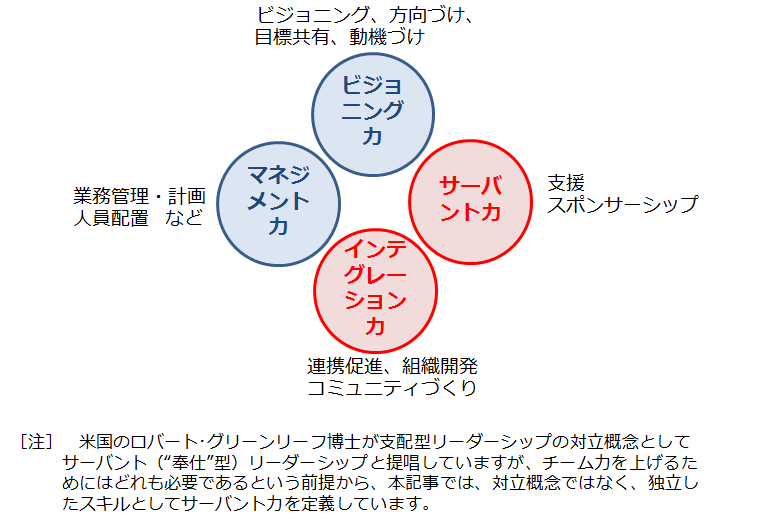

要するに、これからの時代に求められるリーダーの役割は従来のリーダーシップの定義にあるようなビジョンや方向付け、適切な業務管理・マネジメントといったスキルだけでなく、メンバー間の人間関係や相互作用に気を配るインテグレーション力や、メンバー一人ひとりのコミットメントを高め、リーダーシップを発揮させるサーバント力が重要となってくるのです[図表3]。

図表3 チーム成果を上げるために求められるリーダーのスキル

■リーダーは主役ではない

本研究の調査からも、強い組織・成果が高いチームはチームメンバーのコミットメントが高く、一人ひとりがリーダーシップを発揮している組織であることが明らかになっています。

今日、リーダーシップは職制・役職にかかわらず皆が発揮するべきだという考え方は主流となっています。一方で、役割上チームのリーダーとなっている人の認識はどうでしょうか?

実際に組織のリーダーの方に「リーダーというと、どのような方をイメージされるでしょうか?」という質問をすると、ソフトバンクグループの孫 正義代表やファーストリテイリングの柳井 正代表取締役会長兼社長に代表されるような、エネルギッシュでやる気に満ちあふれていて、人を引っ張っていくようなタイプを回答する方が多く見られます(もちろん、この方々は非常に卓越したリーダーであることは自明です)。

この回答からも想像できるように、リーダー的ポジションに就いている方は、リーダーとして「人を引っ張る」「巻き込む」「指示する」「ビジョンを示す」など、自らリーダーシップを発揮しなくてはならないとか、リーダーとしての"存在感"を示さなくてはならないと思っている方が多いのです。

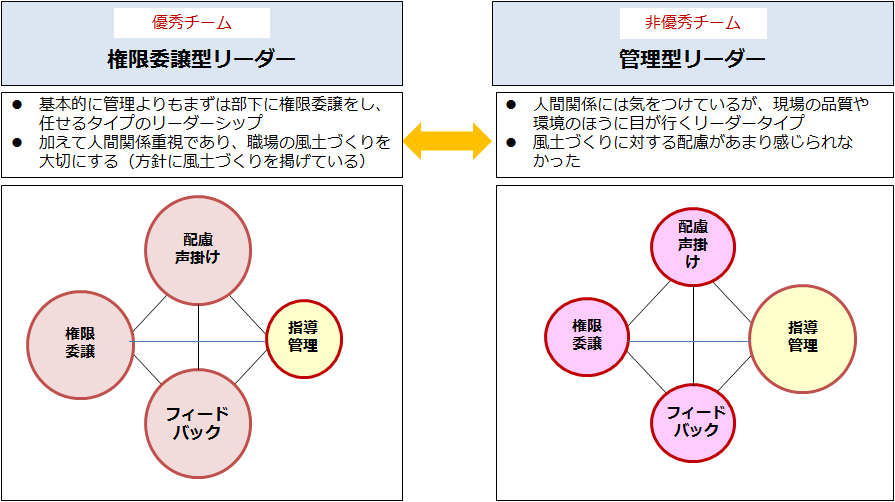

しかしながら、本研究で、チームで成果を上げているリーダーの方々にインタビューをした結果からは、成果が高いチームのリーダーは、チームメンバー一人ひとりを輝かせることの重要性を十分に理解しており、リーダー自身が手綱を締める部分はあるとしても、全体的なマネジメントスタイルは、チームメンバー一人ひとりに権限委譲し、活躍の場を与え、必要に応じて支援やフィードバックをするスタイルに徹しており、チームを支える役割のほうが強く見られました[図表4]。

図表4 企業における優秀チームと非優秀チームに見るリーダーシップの違い

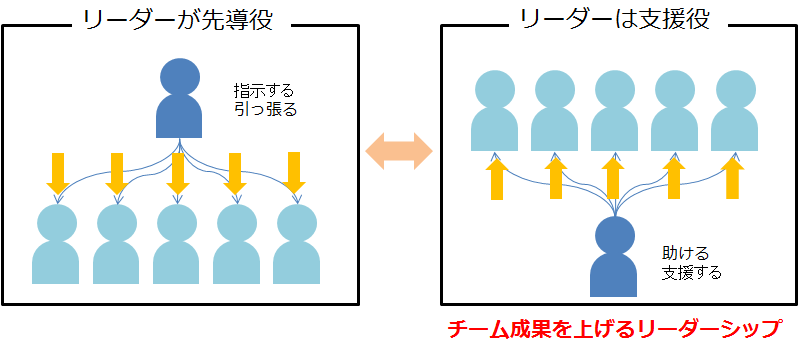

リーダーは上に立つ人ではなく、一つの役割だと認識し、リーダーが主役・組織の先導役ではなく、メンバー一人ひとりが主役であり、リーダーはサポート・コーチ的な役割を担うという映画や舞台に例えれば自由にやらせてみせる監督のような役割を担っています[図表5]。

図表5 チーム成果を上げるために必要なリーダーシップ

チーム力で多くの成果を上げたサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の澤 穂希選手も、リーダー的存在でありながら、今回のワールドカップではベンチで誰よりも積極的にサポート役を担っていた光景が印象的です。

■チームタイプ別に見たリーダーシップの取り方

成果を出す(創発・活き活き)チームを創るためには、総論として前述のような、インテグレーション力やサーバント力に重きを置いたリーダーシップが必要です。一方で、チーム活動にも取るべきステップがあったように、リーダーもチームの発展段階によって担う役割や行動を工夫する必要があります。

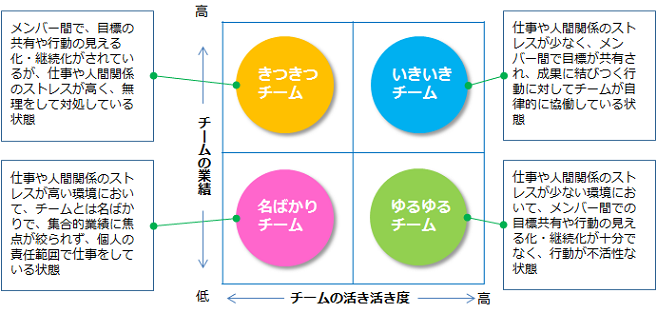

今回は、前回示した[図表6]の四つのチームタイプごとに必要なリーダーの取り組みを紹介します。

[注] チームタイプについては第2回の記事を参照ください。また、自身のチーム力のチェックは、以下の「チーム力診断(お試し版)」で確認できます。

※チーム力診断: https://www.k-uip.co.jp/project/consulting/case/case_01

図表6 チーム成果の四つのタイプ

第4象限:名ばかりチーム

名ばかりチームは、チームとしては機能していると言い難い状態です。このチームは目標・ノルマの達成ができていないだけでなく、チームの雰囲気も暗く・活気がない、また一人ひとりが疲れきっている状態が想像されます。このチームを率いているリーダーは、チームの業務にも人にも関心を向けられていない・向ける時間がないリーダーが多い傾向にあります。

名ばかりチームでは、チーム内で"心理的安全の場"が設けられていないことが多いため、リーダーはコミュニケーションの基盤を創ることに焦点を当てることが必要です。ここでのポイントは、成果が上がってないからといって、業務の側面に目を当て、ノルマ・目標達成に向けた活動に注力してはいけません。まずは、"笑顔が出る職場"、"挨拶・声掛けが飛び合う職場"をつくることです。第3回で述べたとおり、メンバーが成果達成に向かって取り組みを行うためには、安心・つながりの場が作られることが必要です。安心・つながりの場が作られれば多少仕事のプレッシャーが高かったり、残業が多くとも乗り越えられることが多いのです。

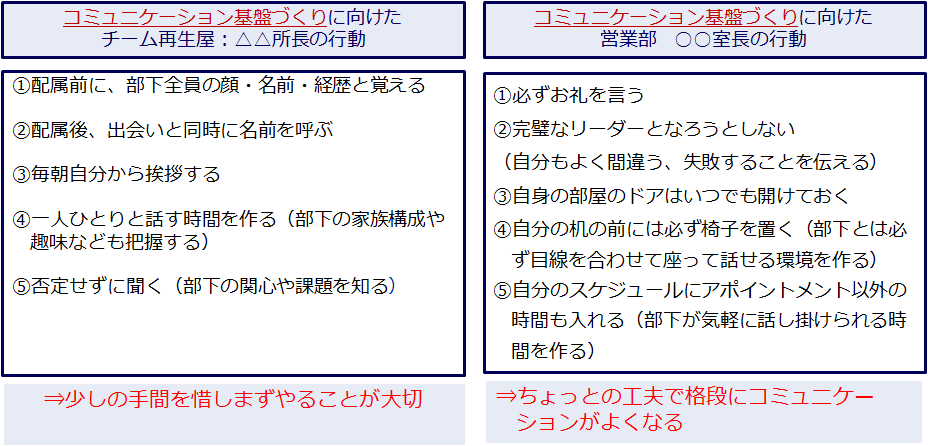

このような"名ばかりチーム"を立て直した2人のリーダーの行動のポイントは[図表7]のとおりです。

図表7 チームづくりに成功しているリーダーの行動指針

部下を名前で呼ぶ、自分から挨拶をする、必ずお礼を言う、部下が気軽に話しかけられる時間を作るなど、どちらも当たり前のちょっとした工夫やちょっとの配慮が中心で誰でもできることです。しかしながら、このようなリーダーの行動の積み重ねが、チームのコミュニケーション基盤・心理的安全の場を創り、大きな成果を生むきっかけとなります。

第3象限:きつきつチーム

きつきつチームは、求められる成果は出しているけれど、メンバーが疲弊している状況です。皆が成果やノルマなど求められる業績に対してプレッシャーを感じています。高いプレッシャーの中でも仕事を楽しめる・前向きに取り組める状態とはなっておらず、強制的に集められた合目的なチームといえます。

このタイプのチームのリーダーは、業務の成果やプロセスに意識が向いており、メンバーの気持ちや心情に配慮することが苦手な業務型リーダーが多いのが特徴です。また、"成果を上げているのだから、いいだろう""部下の感情に配慮することは二の次だ"というリーダーも少なからずいます。

このような業務型リーダーは、"チーム全体として成果を上げる"という志向よりも"自分が引っ張ることで成果を上げる"という自分が主役となってしまっている可能性も高いのです。そのため「今は成果が上がっているが、創発チームを創り、長期的に成果を上げ続けることが難しい」「チームや人は"生もの"であるため、一人ひとりのモチベーションやコミットメントの度合いが成果に大きく寄与する」ということを理解することが必要です。

きつきつチームのリーダーは、チームづくりをしていく上で、メンバー一人ひとりと対話の時間を持ち、現状の課題や問題について聞き(聞くことが大切です)、チームの目標達成に向けたコミュニケーションを取ることが重要です。

その上でチームメンバー一人ひとりに権限委譲し、活躍の場を与え、必要に応じて支援するという意識の転換と役割を実践することが必要です。

第2象限:ゆるゆるチーム

ゆるゆるチームは、メンバーが皆和気あいあいと働いていますが、目標達成や成果創出ができておらず、経営陣・管理者からすると困ったチームといえるでしょう。人間でいうと"人としては良いのだけれど…"とよく言われてしまうタイプです。"和"を大切にする傾向があるので、メンバー同士が成果を上げることよりも"チームで仲良く仕事をすること"に重きを置いて仕事をしている可能性が高いといえます。

ゆるゆるチームのリーダーは、チームに対してビジョンを提示したり、目標達成に向けてプレッシャーを与えることが苦手であり、どちらかと言えば人の気持ちや感情に配慮する"人間型リーダー"です。

メンバー同士が"和気あいあい"と働いており、チームに必要な最低限の基盤は作られているともいえます。

ゆるゆるチームが活き活きチームとなるためには、現在の基盤を崩さずに、目標達成や成果創出に向けた意識づけを行い、メンバーの力を同じベクトルの方向に向けていくことが大切です。

ゆるゆるチームのリーダーは、意図的にリーダー自身がリーダーシップを発揮する場面も必要となります。チーム活動でいうと、コミュニケーション基盤は作られているので、目標共有・相互協力の仕組みづくりに注力することが重要です。具体的には、チームのミッションと具体的な目標を提示し、メンバーに対する明確な役割付与を行い、メンバー同士でお互いがフィードバックできるような仕組みを作ることです[図表8]

図表8 目標共有とフィードバックのサイクル

また、リーダーのマネジメントポイントは、一人ひとりの役割を明確にし、目標達成ができなかった場合に、達成できていないことをきちんと部下に伝える・フィードバックすることです。時には厳しいことを言わなくてはなりません(人間型リーダーは、人の心に配慮をするため、人間関係を壊したくないという理由から、リーダーとして言うべきことを言えないことがしばしばあります)。そのためには、リーダー自身が、自身の感情をコントロールすることが必要となってきます。

第1象限:活き活きチーム

活き活きチームは業績達成や新規課題への取り組みも実現できており、働くメンバーに笑顔ややる気が満ちあふれています。このような職場では、個々人がチームの目標に向けて積極的な参加姿勢を取ることができるとともに、メンバー同士が互いに協働して成果を上げています。

活き活きチームのリーダーは、"チームは自分の作品"だと考え、前述のような支援型リーダーシップを取っていることが多いのです。

しかしながら、本研究では、成果を上げるリーダーシップを取れているリーダーは、自身が意図してこのようなリーダーシップを発揮しているというよりも、これまでの自分自身の天性のコミュニケーション力や経験的な判断に基づいて行っているように見受けられました。

今後、多くのリーダーがチーム成果を上げられるリーダーとなるためには、自身の経験知だけでは限界があり、(なぜならリーダーは他のリーダー行動を見る機会や場面が業務上の中では非常に少ないので)意図的にリーダー行動を"言語化"し、学習することが必要だと考えます。

■すべての活動の基点はリーダーから

組織風土はリーダーが7割を決めるといわれるように、チーム成果に与えるリーダーの影響は非常に大きいことは容易に想像できます。

本研究においても、各活動との因果関係を分析すると、リーダーが活動プロセスやメンタルモデルの基点となっており、リーダーがチームに与える影響は大きいことがあらためて分かりました[図表9]。

図表9 因果関係の分析結果

リーダーシップは古くて新しいテーマですが、リーダーの行動がチームの成果を上げる大きなポイントとなります。そこで次回は、リーダーの行動改革を促進するための具体的な施策をご紹介します。

次回のテーマ内容は以下を予定しています。

第6回:チームマネジメントの知恵~アプリで行動を見える化・継続化する

参考文献

古川久敬(2004)『チームマネジメント』日経文庫

山口裕幸(2008)『チームワークの心理学』サイエンス社

エイミー・C・エドモンドソン(2014)『チームが機能するとはどういうことか』英治出版

.jpg) 青島未佳 あおしま みか

青島未佳 あおしま みか株式会社産学連携機構九州(九州大学TLO)

総合研究部門 部門長

大学卒業後、日本電信電話(NTT)に入社。その後、アクセンチュア、デロイトトーマツコンサルティングを経て、2012年1月より現職。人事制度改革、人事業務プロセス改革、人事システム導入支援、コーポレートユニバーシティの立ち上げ支援、グローバル人事戦略など組織・人事領域全般のマネジメントコンサルティングを手がけるとともに、製造業の業務改革、全社改革プラン策定、営業・マーケティング改革のコンサルティング経験を有する。