青島未佳

株式会社産学連携機構九州(九州大学TLO)

総合研究部門 部門長

■はじめに

前回(第5回)では、"どのようなリーダーとなるべきか?"について、

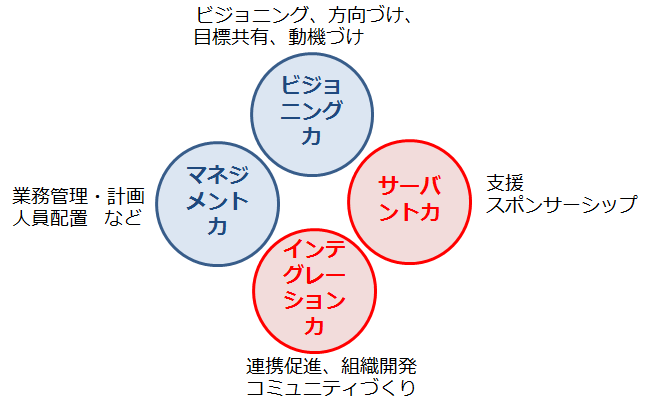

①チーム成果を上げるために求められるリーダーのスキルは、従来のリーダーシップの定義にあるようなビジョンや方向づけや、適切な業務管理・マネジメントといったスキルだけでなく、メンバー間の人間関係や相互作用に気を配るインテグレーション力やメンバー一人ひとりのコミットメントを高め、リーダーシップを発揮させるサーバント力が重要であること[図表1]。

[図表1]これから求められるリーダーシップ

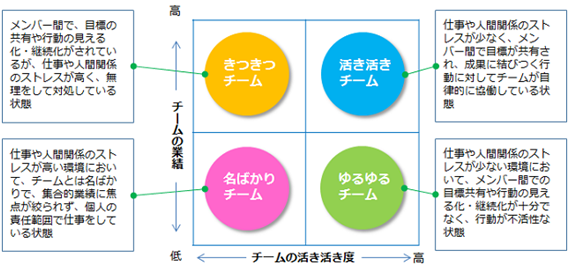

②リーダーはチームの発展段階によって担う役割や行動を工夫する必要があり、その例として[図表2]のようにチーム成果の四つのタイプ別に取るべきリーダーシップの違いをお伝えしました。

[図表2]チーム成果の四つのタイプ

最終回(第6回)は、チームづくりのまとめの章として、チームづくりの基点となるリーダーが、どのような点に注意してマネジメントを行うことがよいか。人事部や経営企画部などの事務局が、現場のチームリーダーの行動変革を支援するためのポイントや工夫点は何かについて、心理学や行動分析学の観点からお伝えします。

■行動に着目したマネジメント

これまでお伝えしたとおり、チームづくりの良しあしにはリーダーのマネジメントが大きく影響します。成果を出すチームづくりを行うためには、リーダーのインテグレーション力やサーバンド力が重要ですが、これらをよりうまく発揮するために、知っておくと日頃活用できるマネジメントの知恵がいくつかあります。

これまで多くのリーダーに対してインタビューを行ってきましたが、うまくいっていないチームのリーダーからは、「部下がやる気がない」「受け身である」「何度言っても分からない」などという話をよく聞きます。このようなリーダーはメンバーが"やる気がない""受け身"と決めつけ、その原因を個人のやる気や性格、能力、資質の問題として捉えてしまい、それ以上の改善策を考えようとしていないように見受けられます。

リーダーはメンバーが期待している行動ができないときに、(自己防御本能も働き)自分のマネジメントではなく、メンバーの態度ややる気に原因があると考えてしまいがちなのです。

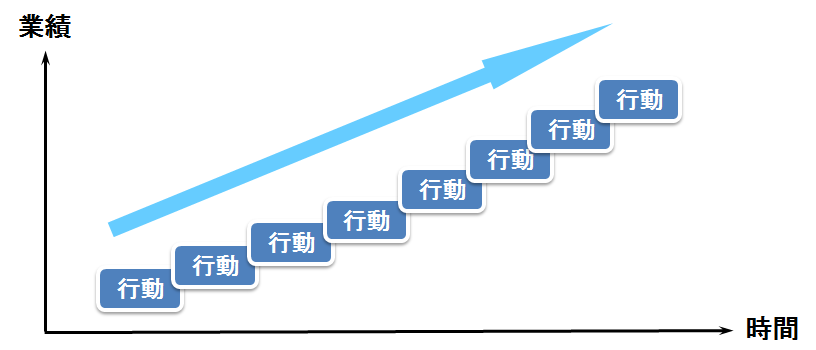

しかし、チーム成果を上げるために着目すべき点は、メンバーの性格や資質ではなく、"成果を上げるための行動"です。リーダーは、個人の性格ややる気ではなく、"行動"に着目してマネジメントを行う発想を持つことが大切です。

当然のことながら、チームのメンバーが成果に結びつく行動を継続的に取れることができれば、成果はおのずと上がります[図表3]。

[図表3]成果に結びつく行動の積み重ねで業績は向上する

しかし、多くの人は期待する行動・取るべき行動を途中でやめてしまったり、取れなくなることがあります。

■あなたの部下はやる気がないか? やり方を知らないのか?

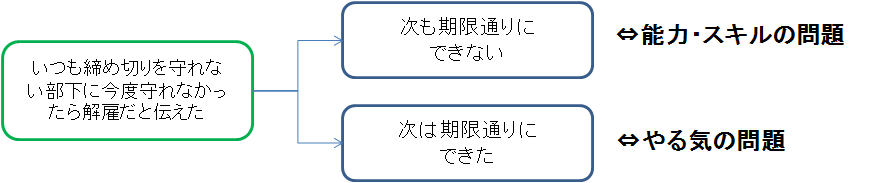

では、メンバーはなぜ期待する行動をしない・継続できないのでしょうか? メンバーに指示を出したときに、その行動ができていない場合、その理由は二つです。それは「やり方を知らないか」「やる気がないか」のどちらかです[図表4]。

[図表4]やる気がないかスキルがないかの例

「やり方を知らない場合」は、それをきちんと教えてあげることが必要です。かつての右肩上がり時代のリーダーは、自分で学べ、見て覚えろと言う人もいましたが、今日ではそのやり方では成果が上がりません。実際に今回の研究データからも、チーム内の育成の姿勢として、背中を見て覚えるチームよりも、分からないことは丁寧に教えるチームのほうが非常に高い成果を上げていました。

もう一つの「やる気がない場合」は、部下が望ましい行動を取りたくなる環境が作られていないことの現れです。この場合は、部下が取った行動を踏まえた後のマネジメントに問題があることが少なくありません。

■望ましい行動を強化するマネジメント

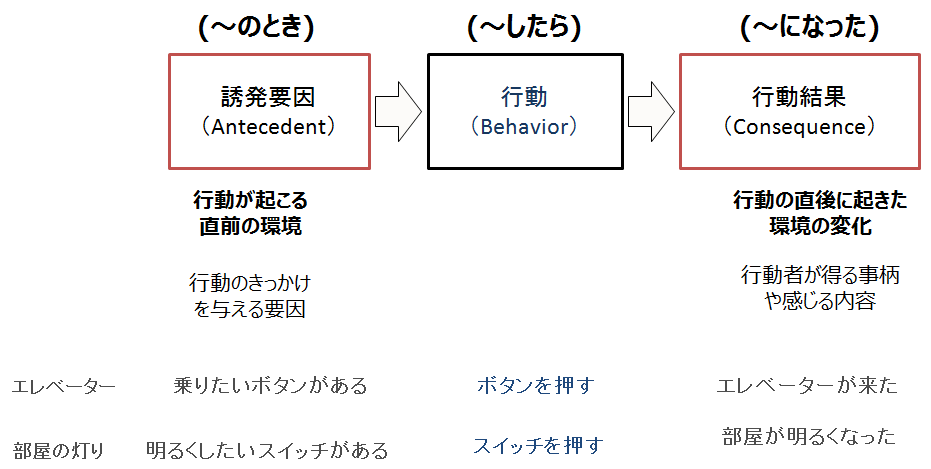

心理学の一つである行動分析学では、人が行動をする原理をABCモデルで説明しています[図表5]。AはAntecedent:誘発要因、BはBehavior:実際の行動、CはConsequence:行動結果を意味しています。

[図表5]行動原理のABCモデル

リーダーがマネジメントできることは、メンバーの行動(B)ではなく、その行動の前後の誘発要因(A)か行動結果(C)であり、いかに行動の前・後に望ましい行動を継続できる仕組みや環境を作るのかが大切です。

また、行動(B)は、Cの行動結果に大きな影響を受けるため、リーダーは行動結果(C)をうまくマネジメントすることが重要です。

なぜ、行動結果(C)が大切かというと、人がその行動を取った後に、自分にとって"よいこと"が起こったり、悪いことがなくなったりすれば、部下はまたその行動をする(行動強化の原理)という人間行動の原理が存在するからです。

■行動したら"よいことが起こる"状態を作る

例えば、「A:お客さまからある要望を頂いて、B:提案書を書いたら、C:上司やお客さまから褒められたので、次回はさらによい提案書を書くようになった」や、「A:部内に情報共有の仕組みができて、B:自分の営業のノウハウを登録したら、C:皆からいいね!というフィードバックをもらったら、また自分のノウハウを共有するようになった」などです。

「子どもがお母さんのお手伝いをしたら褒められたので毎回やるようにあった」「ある監督の映画を見て面白かったので、また同じ監督の作品を見た」など日頃の日常生活でもよく見られます。

このように当たり前ですが、褒められたり、皆から感謝されるなど、"よいこと"が起こる環境を作るとその行動は継続されやすいのです。ちなみにこれらを承認による行動強化といいます。

ちなみに、これをしなかったら、評価を下げる、罰が与えられるなどの悪い結果が起こるため、その行動をする・継続するという強迫による行動強化もあります(学生のテストなど)。これはそのときだけの一過性のものであり、それが終わったり監視をされていなかったりするとすぐに辞めてしまいます。

要するに、行動した後に"よいこと"=承認があれば行動は継続されるのです。

※筆者注:行動分析学について詳しく知りたい方は、末尾の参考文献『行動分析学入門』を参照ください。

■一人ひとり、欲求や動機要因(よいと思うこと)は違う

前述のとおり、メンバー一人ひとりの望ましい行動を増やすためには、その行動をした後に"何か良いこと"を起こすことです。承認する行動強化でよく用いられるのは、メンバーの行動に対してお礼を言ったり、ねぎらいの言葉をかけるなどの基本的なことですが、ここでのポイントは"うれしい"、"よいこと"と思うことはメンバーによっても違うので、承認の仕方を変えたほうがよいということです。

例えば、メンバー2人に対して同じ行動を促進したいとしても、タイプが違えば伝え方や言い方は変えるほうが効果的です。例えば、人を支援することが好きなタイプのメンバーには「そうしてくれると周りの人が助かるよ」と伝え、その行動を取った後に、皆さんから「ありがとう」と言われるだけで承認欲求が満たされ、また同じ行動を取るようになるでしょう。一方、人に影響を与えたいタイプのメンバーには「その仕事は会社にとって非常に大きな意義があるんだ」ということを伝え、行動の結果、自身の裁量が増えたり、会社の戦略に反映されたりすると、ますます行動が増えるでしょう。

このように、タイプが違うメンバーに同じような動機づけをしても効果がない場合がありますので、リーダーは、メンバー一人ひとりにとって、"何がうれしいのか、どのようなことで欲求が満たされるのか"といった価値観や動機づけ要因を理解しておくことが大切です。

■指示・フィードバックは"すぐ"に"確実"に"具体的"に

行動分析学の研究から分かっていることは、人がある行動を取ることで得られる結果が"すぐ"に"確実"に"メリットのある"場合には、その行動は起きやすくなる一方で、その行動を取って"よいこと"があっても、"将来""不確実"な場合はその行動はなかなか起こりにくい・長続きしない傾向にあります(例えば、ダイエットをしたら理想の体形になれるが、時間がかかり本当に痩せられるか分からない、目先の食べたいという欲求に負けてしまって長続きしないなど)

リーダーのマネジメント行動でも、メンバーの行動を継続させるためには、"すぐ"に"確実に"を意識した以下の三つが大切です。

①一つ目は、指示したことはきちんと確認し、その結果についてフィードバックを行うといった指示・確認・フィードバックの三つを短サイクルで行うことです。よく聞くのは、"これやっておいて"とお願いをしたら放置しっぱなし、もしくは結果だけを確認したり、期限が迫ってから"できた?"と聞く上司です。もちろん優秀なメンバーならば自立的にやれるかもしれませんが、そういうメンバーばかりではありませんし、これでは行動強化はできません。

②二つ目は、目標の設定を段階的に上げていくこと(小さな成功体験を積ませること)です。最初から高い目標を設定すると、リーダーもなかなかこまめに承認できない状況となってしまいます。最初は小さくとも成功体験を積ませ、本人のモチベーションを高めながら、リーダーが"行動"を確実に承認するためにも段階的な目標設定が大切です。

③三つ目は、具体的な行動の指示を出すことです。「これ早急に処理をしておいてくれ」「部内でこれを展開しておいてくれ」などをいうリーダーがいますが、これではいつまでに何をやるのか分かりません。この場合は「明日までに部長決裁まで回しておいてくれ」「今週金曜日までに部内のメンバー全員が内容を閲覧しているようにしてくれ」などと具体的に伝えることが大切です。

このようなことは難しいことではありませんが、多くのリーダーはムラが生じてしまうため(気がついたときにはやるが、忙しいときには忘れてしまうなど)、メンバーの行動にもムラが出てきてしまっているのです。一方で、このマネジメント(承認による行動強化)を繰り返すと、飛躍的にリーダーの信頼度やチームの成果は確実に高まっていきます。

■リーダー自身の行動を促進する環境づくりは人事の責任

リーダーも当然ながら人間ですので、メンバーに対する動機づけや承認などのマネジメント行動を続けるためには、リーダーに対する承認もなければ続きません。

先ほどの行動原理に当てはめると、リーダーにとっては、それを行えば部下が成長し、チーム内のコミュニケーションが良くなりチームの成果が上がりますが、"すぐ"に"確実"に"メリットのある"結果が得られないと、それだけの動機づけだけでは続かないのです。

もちろん、リーダーの働き掛けによって行動がすぐに変わる部下もいるかも知れませんが、そうでない場合のほうが多いかもしれません。このような状況の中、リーダーが行動を継続できる環境を作ることは、人事部や経営企画部の役割であるといえるのではないでしょうか。

ちなみに、多くの企業で課題として挙げられるのは、リーダーに対する研修を実施しても、その場では気づきが多いのだが、職場に帰ると、8割以上のリーダーは行動として実施・継続できていないということです。

これは行動分析学の観点からいうと、リーダー自身に対してあるべきマネジメント行動を促進するための環境づくり(行動強化)ができていないからです。

ちなみに、最近はやりのトレーニングジム:ライザップは、なかなか続かないダイエットに対して、"結果にコミットすること"を約束し、パーソナルトレーナーがマンツーマンで指導します。ライザップが成功しているポイントは、短期間で必ず「結果を出す」ことを約束していること(確実に即座にといった行動分析学の理論を実現している)にあります。そして、マンツーマンのトレーナーがその行動を管理・支援することで続けられる(逃げられない)環境を作っています。

また、ライザップでは"なぜ痩せたいのか?"という動機についてカウンセリングを深く行っています。お客さまの動機を知っておくことで、途中で挫折しそうになったタイミングに、例えば幼い娘の運動会に一緒に走るために痩せたいという父親には、娘さんからのメッセージや写真をこっそりと用意し、トレーニングの最中に見せるなどの工夫も実施しているそうです。

■アプリでリーダーの行動を強化する

チーム研究の一環の取り組みとして、ある企業で、リーダーの職場での行動を促進・継続させるために、ウェアラブルのような感覚になりつつあるスマートフォン(iPhone)のアプリを活用した研修と仕組みを検討・導入しました。ちなみに、インターネットやITの仕組みの中で、行動分析学に基づいている例はたくさん存在します。

各種ゲームのポイント獲得(ゲーミフィケーション)に始まり、Facebookの「いいね!」や食べログのユーザー評価、ナレッジマネジメントシステムでナレッジを登録した人にポイントを付与しポイントがたまるとインセンティブ(表彰や報奨金など)がもらえる仕組みや、活用したメンバーがコメントを登録できるようにするなど、行動分析学の原理に当てはまります。

一方で、人事の世界のIT活用は、タレントマネジメント(人材情報管理)システムやeラーニング等では積極的に活用されていますが、営業やマーケティングなど他の分野と比較すると、まだまだ発展の余地があるのではないでしょうか。

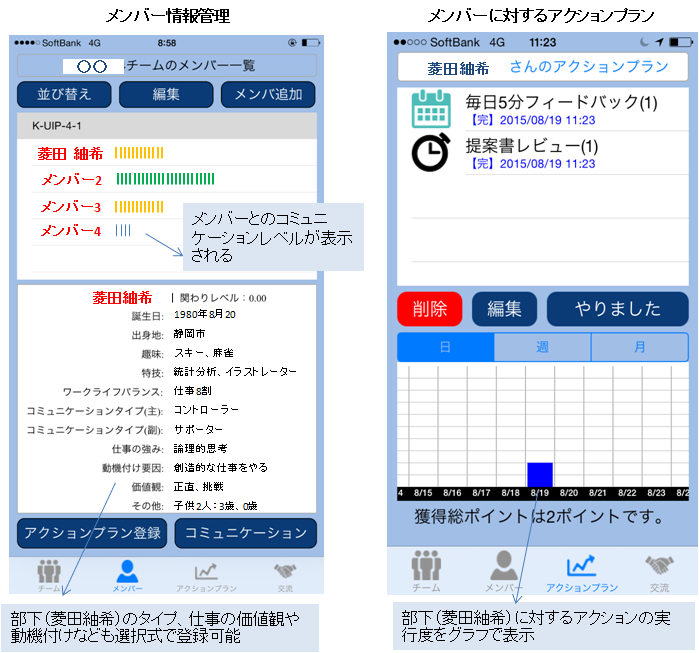

今回は、心理学・行動分析学の理論を裏づけとして、リーダーが研修後の日々のマネジメントの場面において、部下に対する"承認による行動強化"を継続できる支援ツール・仕組みとしてアプリ(HPT)を開発・導入しました。アプリのポイントは三つあります。

①一つ目は、今回の記事を通して肝となっているコミュニケーション基盤を作るために、部下情報を収集・入力してもらうことです。入力情報は、部下のコミュニケーションのタイプや強み、価値観や動機要因など部下の行動を強化するのに知っておくとよい項目を選択式で入力できるようにしています。この情報を集めることによって、部下と上司が話し合うきっかけとしてもらう狙いもあります。

②二つ目は、"アクションプランの見える化"です。リーダー一人ひとりが部下に対する承認行動を続けるためには、その"行動を見える化"して、どの程度できているかを"測定すること"が重要です。メンバーとのコミュニケーションは時間ではなく頻度が大切なため、コミュニケーションの回数や部下に対する承認行動の数をカウントし、ツールに登録してもらいます。このように、自身の行動を"見える化"することでコミュニケーション頻度が少ない部下、情報を知らない部下への対応を見直すきっかけとしてもらいます。

[図表6]アプリの画面イメージ

③三つ目は、お互いの交流・観察による行動促進です。アプリ内では、同じ研修を受けたリーダーどうしで、どの程度行動できているのかを確認することができます。また、人事部や経営企画部などの事務局がリーダーの行動についてコメントができる仕組みも用意しています。また、入力情報やアクションプランの実施回数がポイントとしてカウントされ、ポイントがたまっていく仕組みも盛り込んでいます。

現在このプログラムは進行中ですが、アプリの活用によってリーダーの行動は少なからず強化され、継続できていると考えています。

これは一つの例といえますが、さまざまなセミナーや研修、制度を企画・実施する人事部・経営企画部などは、研修、制度改革やビジョン・ミッションの提示などの[図表5]でいうA:誘発要因だけでなく、C:行動結果のマネジメントに注力し、リーダーや現場メンバーの一人ひとりの行動強化を行う仕組みを作ることが必要だと考えます。

※ご紹介したアプリについて興味がある方は、一般社団法人チーム力開発研究所にお問い合わせください。

お問い合わせ先:http://team-iq.co.jp/contact/

■おわりに

本研究・取り組みは、企業・病院・非営利法人などさまざまな組織に対して、チーム力を上げることで目的達成を支援したい、それを通じて今後の日本の明るい未来を創ることに寄与したいという目的で取り組んできました。読者の皆さまの組織の発展や改善活動の一助になれば幸いです。

また、今回のチーム力の研究・フィールドワークの一環として、論文「企業組織において高業績を導くチーム・プロセスの解明」を発表し、日本心理学会 平成27年度 優秀論文賞を受賞しました。データに裏付けされた研究として学術的にも評価をいただきました。

読者の皆さまの組織の発展や改善活動の一助になれば幸いです。

参考文献

古川久敬(2004)『チームマネジメント』日経文庫

山口裕幸(2008)『チームワークの心理学』サイエンス社

島宗 理(2000)『パフォーマンス・マネジネント -問題解決のための行動分析学』米田出版

杉山尚子、島宗 理、佐藤方哉、リチャード・W・マロット『行動分析学入門』(2005)

.jpg) 青島未佳 あおしま みか

青島未佳 あおしま みか株式会社産学連携機構九州(九州大学TLO)

総合研究部門 部門長

大学卒業後、日本電信電話(NTT)に入社。その後、アクセンチュア、デロイトトーマツコンサルティングを経て、2012年1月より現職。人事制度改革、人事業務プロセス改革、人事システム導入支援、コーポレートユニバーシティの立ち上げ支援、グローバル人事戦略など組織・人事領域全般のマネジメントコンサルティングを手がけるとともに、製造業の業務改革、全社改革プラン策定、営業・マーケティング改革のコンサルティング経験を有する。