青島未佳

株式会社産学連携機構九州(九州大学TLO)

総合研究部門 部門長

■はじめに

前回(第3回)では、"高業績チーム"を創るためには

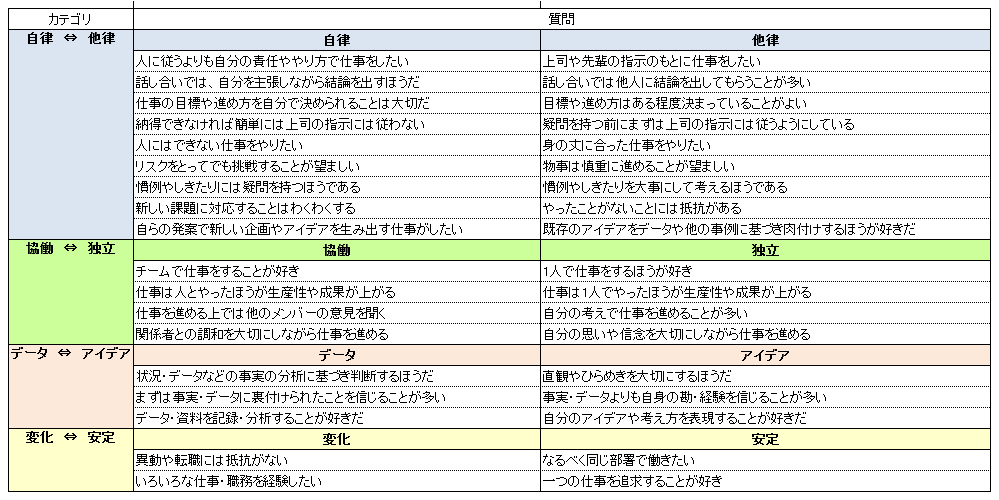

①チーム内の心理的な対人不安を解消し、お互いが遠慮なく話すことができるコミュニケーションの基盤を作る

②お互いの仕事の進み具合について気を配り、協力し合える体制や風土を作る

③チームで同じ目的・目標を共有し、その目標に向けた個々人の役割を明確化するとともに、お互いがお互いの仕事の進め方についてフィードバックを行う

④その上で、チームで学習できる仕組みを日常の業務に組み込む

――というステップを踏むことが大切であることをお伝えしました。

要するにチームの心理的・人間的な面での基盤を作り、その上に業務上の仕組みを積み上げていく2階・3階建ての構造が必要であること、また2階・3階部分に当たる業務の仕組みは日常に組み込まれていなくてはならないということです[図表1]。

図表1 チーム力を上げる3階建ての構造

今回(第4回)は、どのようなメンバーがいると"活き活きチーム"になるのかについて、メンバーの働き方の志向性、すなわち、働くときに重視する価値観や態度の面から考察をします。

■チーム成果を高めるメンバーの特性とは

チームには、さまざまなメンバーが存在します。第1回でお伝えしたとおり、日本人、新卒採用、終身雇用といった従来の日本企業の人事管理の在り方に基づき、金太郎飴的に同じ考えや価値観のメンバーを採用・育成してマネジメントすればよい時代から、外国人、中途採用、非正規雇用が増え、多様な考えや価値観を持つメンバーでチーム成果を上げなければならない時代になりました。当然、チームメンバーの性格や志向性の多様性も増しています。

このような時代では、現有メンバーが多様な志向性や価値観を持つことを前提としてチームをマネジメントし、成果を出していくことが大切です。

一方で、企業人事においては、常に配置や採用の問題を抱えていることが多く、そもそもチームを組織する前にどのようなメンバーを集めるとよいのかを理解することは採用や配置の際の一助となると考えられます。

では、どのような特性を持ったメンバーを集めるとチーム成果は向上するのでしょうか?

個人の一般的な特性(心理・行動的な傾向)を表す指標として、これまではビッグファイブ(人間が持つ性格の5要素)やエニアグラム(自己理解のための心理テスト)、MBTI(性格検査)などさまざまな理論が検討・活用されてきました。これらは一般的な性格傾向であり、これまでの研究でも個々人の職務遂行能力との特性の関係性について検討されていますが、チーム全体のパフォーマンスとの関係性について分析したものは、日本ではほとんど見られません。

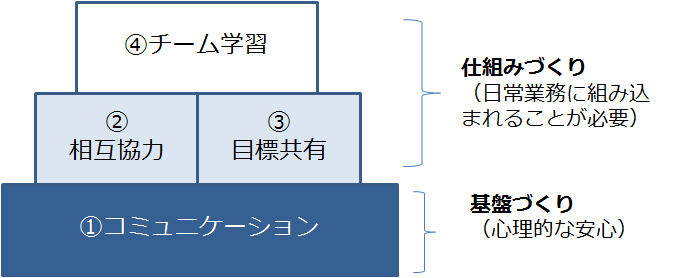

今回は、チーム成果に影響を与えると想定できる個人の仕事に対する志向性について、これまでの大学の研究と企業でのコンサルティング経験を踏まえて四つの特性[図表2]を洗い出し、どのような特性(=職務に対するの志向性)を持つメンバーがいるとチーム成果が向上するのかについて検討を進め、その特性とチーム成果の関係性を明らかにしました。

なお、ここでは個人の成果の総和は必ずしもチームの成果の総和となり得ず、個人の成果を上げる特性とチームの成果を上げる特性は別であるという前提に立っています。

図表2 チーム成果に影響を与える職務特性(クリックして拡大)

[注]今回の調査では、二つの対立する軸を出し、よりどちらの志向性が強いかを5段階で回答してもらう方法をとっています。

■チーム成果を上げる四つの特性

今回の研究では、「自律」「協働」「データ」「変化」の特性を持つメンバーがいるとチーム成果が高くなることが明らかになりました。要するに"自律的かつ協働的に働き、直観よりもデータで考えることを好み、変化に対して柔軟に受け入れる姿勢を持つ仕事の志向性を持った人材"がチーム内に多ければ多いほどチーム成果が高くなる※ということです。

※チーム成果とチームごとのメンバーの特性の平均値の相関分析に基づいた結果

①自律-他律志向

ハイパフォーマー(優秀者)の行動分析などの研究でもよく見られるように自律性は個人の成果を上げるための重要な特性です。今回の研究では、個人の成果だけでなく、チーム成果を高める特性でもあることが明らかになりました。

自ら考え自ら行動する自律的なメンバーが多ければ多いほど、1人の成果の総和が大きくなるため、チーム全体の成果も大きくなることは当然ですが、この特性が高いメンバーが集まるとチーム内のコミュニケーションや相互フィードバックの機能も活性化されるため、1+1=2以上の成果を出せるチームにもなれると想定できます。

また、この結果は、1人の強力なリーダーのトップダウン的なリーダーシップでメンバーがついていく上意下達のスタイルでは、営業・開発・企画など、どのようなチームであれ、成果は上げらないことを証明しているともいえます。

②協働-独立志向

この職務特性は、チームワークを好むかどうかという直接的な特性であり、チームで成果を上げるためには最も必要な要素です。

チーム全体で成果を上げるためには、他者と協働しながら課題に取り組むことが必須です。

自律性と比較すると、個人の成果を向上させるよりもチームの成果を向上させることに大きく寄与する特性です。日々コミュニケーションを取りながら、チームで仕事を進める姿勢を持っているメンバーがチーム内に多ければ多いほど、チーム内で新しいアイデアを作り出したり、課題に対してチーム全体で迅速に対応できるようになることは容易に想像できます。

また、協働の特性を持つメンバーが多いチームは、目標共有やコミュニケーションといったプロセス活動が活性化していました。このことから、この特性を持つメンバーは、チーム内の調和や他のメンバーを尊重するため、第3回で述べたチーム内にコミュニケーションの基盤(心理的な安全)を作るためにも重要な特性と考えられます。

③データ-アイデア志向

この職務特性は、データ志向がチーム力に影響を与えることを示しています。ここ10数年で経営や営業など多くの分野で、デジタル化・IT化が進み、「見える化」「形式知化」などが経営・営業・現場などの管理基盤として整備されてきています。しかし、実際に個々人の仕事の仕方を見ると、まだまだ日本的な暗黙知・あうんの呼吸での仕事の進め方を無意識に重視していることが多いように思えます。

当然、熟練した職人的な仕事では、ノウハウやその熟達した技を「言語化」「見える化」することが難しく、データではなく経験や勘で判断する場面も多く、そのほうが結果的に品質の高いものが作れる面も存在してきました。

これまでのように、1人もしくは数人の熟達した技術者が成果を上げることでチーム・組織全体の成果を維持するだけであれば、経験や勘を重視することで十分かもしれません。しかしながら、第1回で触れたように、これからはチームでの価値創出が企業の競争力を左右する時代であり、チーム全体の生産性を高めることが必要です。2人以上のメンバーが相互に協力・刺激し合いながら仕事を進めていくためには、経験や勘でなく、チーム全員が共通認識を持ちながら(共通認識を持つことでコミットメントを高める、共通言語で話すことができる)仕事を行うプロセスが大切であり、そのためにはメンバー全員がデータや事実に基づいて判断・仕事をすることがチーム成果を上げることにつながると考えられます。

④変化-安定志向

この職務特性は、上記①自律-他律志向と②協働-独立志向と比較すると、どちらがより良い・悪いといえるものではなく、分析結果も会社によって違いました。

プロジェクト制で働く設備会社では、変化をあまり好まず、安定を強く好むメンバーが多いほどチーム成果は低くなりました。一方、自動車販売会社では、一つの仕事を追及し同じ職場で働くことを志向するメンバーが多いほどチーム成果が高くなる傾向がありました。

このように仕事の特性によって、求められる個人の特性も違うと想定できます。自動車販売会社のように一つの店舗に比較的長く配置され、腰を据えてお客様と接する仕事では、安定的で一つの仕事を追求するメンバーのほうが環境的には合っています。一方で、設備会社のようにさまざまな現場を転々とするプロジェクト形式の仕事では、いろいろな職務を経験したり、異動に抵抗がない変化を好むメンバーが多いほうがチーム成果に良い影響を与えます。この特性は、仕事の特性に合ったメンバーを選ぶことが大切であることを示しています。

今回の研究から、この四つの特性はチームの成果と関係があることが分かりました。多くの企業で、採用や評価、登用の際にはなんらかの個人の能力・特性データを活用していますが、チームで働くことが求められる時代では、このようなチームで働くために必要な特性を考慮した人材の採用・登用も重要といえるでしょう。

■"腐ったリンゴ"は要注意?

本研究ではメンバー個々の特性の最大値・最小値とチーム成果の関係性についても検討しました。これによって、良い特性を持つ人がチーム成果を引き上げる効果と、悪い特性を持つ人がチーム成果を引き下げる効果を比較して、どちらがより効果が強いのかが分かります。

その結果、メンバーの中に、チーム成果を下げる特性(職務に対して受け身で、1人での仕事を好み、変化を好まず直観で判断する特性)を持つ人材が1人でもいると、チーム成果が下がってしまうということが明らかになりました。一方、成果を上げる特性を特に強く持つ人が1人いてもチーム全体の成果には影響はありませんでした。

これは、いわゆる"腐ったリンゴ"説であり、組織・社会心理学の研究分野では同じような結果が発表されています。すなわち、チームにとってマイナスの影響を与える振る舞いや行動は、プラスの影響を与える行動よりも他人に与える影響は大きく、すぐに感染しやすいのです。

なぜこのような結果になったのでしょうか

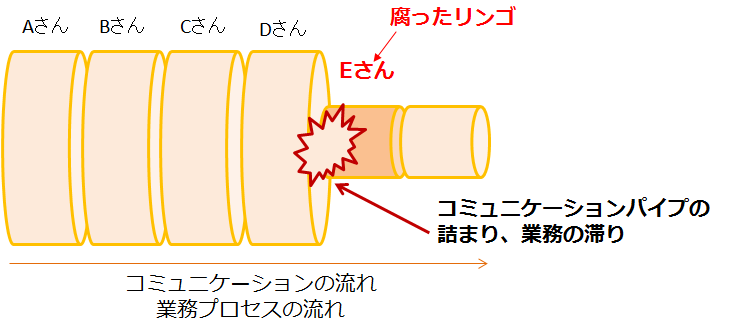

業務的な側面として、エンジニアリングやシステム開発などのプロジェクトチームで動くことが多く、業務自体の相互依存性が強い組織では、1人でもこのような特性のメンバーがいるとチーム全体の業務プロセスやコミュニケーションプロセスにマイナスの影響を与えてしまうと想定できます[図表3]。

図表3 "腐ったリンゴ"が与えるマイナス影響のイメージ

一方で、企画・営業など比較的相互依存が強くない組織でも同じ特性がみられます。

これは、人間心理的な側面が関係していると想定されます。一般的に、人は一人ひとりが得る便益が同じ中で、自分だけが頑張る(コストをかける)ことに対する不公平感・抵抗は強く、人の成果にタダ乗りする"フリーライダー"になりやすいことが他の研究で証明されています。チームで仕事をする場合には、他のメンバーと協力しながら自律的に仕事を進める行動は、受け身的に1人で仕事をするよりも労力(コスト)が掛かることは自明です。チームのためにメンバーと協力しながら自律的に仕事を進める社員がいる傍らで、与えられた仕事を他のメンバーと協力することなく自分の考えでこれまでの経験や勘を基に仕事を進める社員がいると、積極性の高いメンバーには心理的な不公平感が生じ、そのメンバーの自律・協力姿勢をそいでしまうと考えられます。

このように、業務・心理的の両方の側面から、チーム成果を高める特性(以下、チーム特性)の低いメンバーがいると、そのメンバーの能力がいかに高くても、周りの士気やパフォーマンスを下げてしまい、チーム成果は想像以上にマイナスとなってしまうのです。

調査機関が行う経営課題に関する調査結果では、優秀な人材の採用・登用は優先度の高い課題として挙げられますが、企業にとって、チーム特性が低いメンバーを採用しない・重要なプロジェクトに配置しないということは、優秀な人を採用する・重要なプロジェクトに配置することと同じぐらい重要だと考えられます。

一方で、チーム特性の低い人材をすぐに配置転換することは難しく、実際には、そのような人材も活用しながらチーム成果を上げなくてはならないのが現実です。

今回調査したチーム特性は、性格傾向ではないため、ある程度変えることができると考えています。

そのためには「自律」「協働」「データ」の必要性を伝え、チームの規範として、自律すること・協働すること・データで物事を考えることを重視する風土づくりが必要です。また、風土づくりをするためには、日々の仕事の場面で、リーダーが、メンバー自身が自ら考える場やチーム内で意見を述べ合う機会を作ったり、協働しなくてはならない体制を作ったり、事実・データで仕事を整理し、報告を求めるなどの働き掛けを行い、メンバー同士が「自律」「協働」「データ」に基づいて行動できているかをお互いにフィードバックし合う、といった地道な活動が必要といえます。

次回のテーマ内容は以下を予定しています。

第5回:どのようなリーダーとなるべき?

第6回:チームマネジメントの知恵~アプリで行動を見える・継続化する

参考文献

古川久敬(2004)『チームマネジメント』日経文庫

山口裕幸(2008)『チームワークの心理学』サイエンス社

エイミー・C・エドモンドソン(2014)『チームが機能するとはどういうことか』英治出版

縄田健悟・山口裕幸・波多野 徹・青島未佳(2015)「職務志向性に基づくチーム構成とチーム・パフォーマンスの関連性:最大値・最小値分析による検討」 『産業・組織心理学研究』第29巻

.jpg) 青島未佳 あおしま みか

青島未佳 あおしま みか株式会社産学連携機構九州(九州大学TLO)

総合研究部門 部門長

大学卒業後、日本電信電話(NTT)に入社。その後、アクセンチュア、デロイトトーマツコンサルティングを経て、2012年1月より現職。人事制度改革、人事業務プロセス改革、人事システム導入支援、コーポレートユニバーシティの立ち上げ支援、グローバル人事戦略など組織・人事領域全般のマネジメントコンサルティングを手がけるとともに、製造業の業務改革、全社改革プラン策定、営業・マーケティング改革のコンサルティング経験を有する。