青島未佳

株式会社産学連携機構九州(九州大学TLO)

総合研究部門 部門長

■はじめに

前回(第1回)では、"なぜチームマネジメントが必要か"、"チームマネジメントとは何か"について説明しました。今回は"高業績チームとはどのようなチームか""どのようにしたら高業績チームを作ることができるのか"について、具体的な研究成果に基づいて内容を紹介していきます。

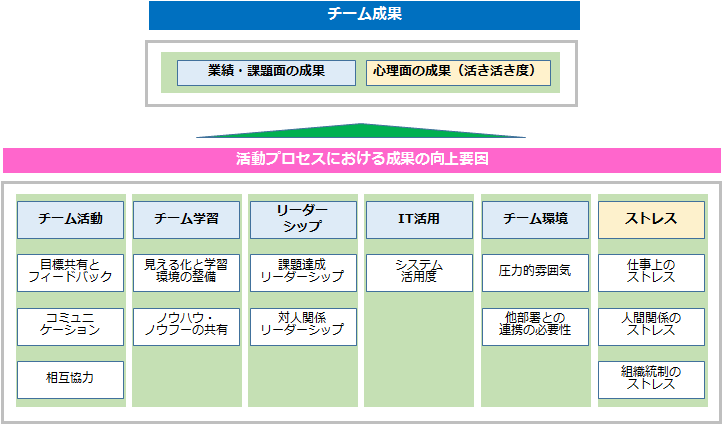

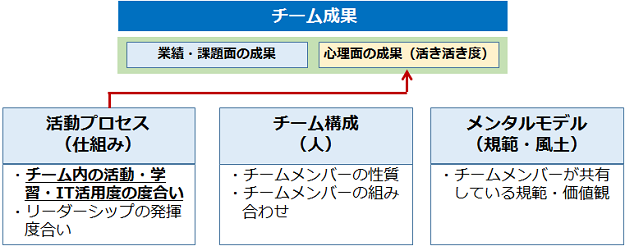

おさらいですが、本研究では、チーム成果を上げる要素として、①活動プロセス(仕組み)、②チーム構成(人)、③メンタルモデル(規範・風土)からなるフレームワークを基に調査・研究を行い、その三つのカテゴリごとに、特定の要因(活動プロセスや仕組み、メンバーの規範など)がチームの成果に影響を及ぼしていることが明らかになりました[図表1]。

[図表1]チームの成果を上げるために必要な三つの要素

今回(第2回)は、"高業績チームとはどのようなチームか""チーム成果とは何か"を説明することで、活き活きチームのイメージを皆さんと共有していきます。

■高業績チームとはどのようなチームか?

はじめに本研究の出発点となる"チーム成果"について、その定義を明確にしておきます。前回提示したとおり、これからの時代に求められているチームは、"多様な人材で構成されたメンバーで、新しい方法・知識を作り出せる創発力の高いチーム"であり、"チーム内の相互作用を通じて、一人ひとりの能力の総和以上の成果を出せるチーム"です。

この定義に沿って考えると、当然のことながら、高業績チームとは"チームに求められる成果・目標を達成しており、新規の課題への取り組みも積極的に行っている"チームとなります。しかしながら、本研究では成果の指標を、会社視点からの「目標を達成している」「創造的な取り組みができている」ことだけでなく、チームの雰囲気が明るく、「チームのメンバーが活き活き働いている」ことも指標の一つとしました。

高業績チームというためには、単に会社が求める業績や成果を上げていればよいのではなく、そこで働くメンバーが前向きに・活き活きと仕事に取り組めている状態が重要だと考えたからです。会社だけの視点でチーム成果を上げるというと、どうしてもチームの目標・取り組みの達成度に目がいきがちです。しかしながら、第1回で指摘したとおり、社員一人ひとりのアイデア・知恵、チームでの価値創出が企業の競争力を左右する時代では、社員一人ひとりが活き活きと働いているチームでなければ、短期的には業績を上げられても、長期的な発展は難しいといえます。

お金、モノ、情報といった他の経営資源と違い、チームは、感情を持つ社会的・情緒的な人々(人的資本)で構成されているので、人の心理的・社会的な側面に焦点を当てることは避けては通れません。

また、従来からの流れとして人事部や経営企画部が"従業員満足度(ES)やエンゲージメントの向上"や"メンタルヘルスケア"を目的として掲げ、チームやメンバーの活性化度合いを組織風土調査・メンタルヘルス診断などで個別に把握している企業は多く見られます(注:従業員満足度(ES)とエンゲージメントは本来異なりますが、今回は業績と対比する人間的な心理的側面を表す項目として同様に扱っています)。

その一方で、それらが実際の企業やチームの成果にどの程度影響を与えているかについて、その関係性を定量的に検証できている会社は多くありません。

経営陣・管理者は、意識としてチームやメンバーの心理的な側面(満足度ややりがい、心的な健康度)は大切だと思っていますが、それはメンタルヘルス、健康面に対する配慮であり、企業としての基本的な労働環境整備の意味合いが主目的の場合も多く、そのこと自体が本質的に成果につながると確信している経営陣・管理者は少ないのではないのでしょうか。これは人件費を投資と捉えず、コストと捉えることと似ています。

■チーム成果のタイプ

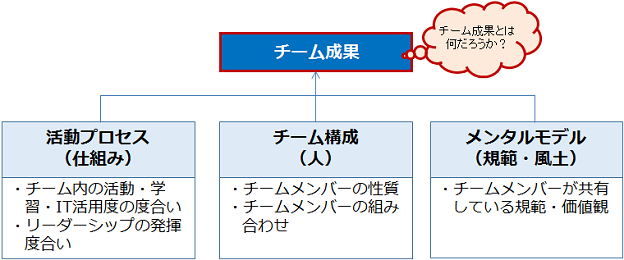

本研究では、チームの業績とチームの活き活き度の関係性を明らかにするために、この二つの軸で「チーム成果」を定義しました。二つの軸を縦と横にとり、チーム成果を4象限で表わすと[図表2]のようになります。

[図表2]チーム成果の四つのタイプ

簡単に各象限のチーム成果の定義を紹介します。

第1象限:活き活きチーム

業績達成や新規課題への取り組みも実現できており、働くメンバーに笑顔ややる気が満ちあふれている職場です。このような職場では、個々人がチームの目標に向けて積極的な参加姿勢を取ることができるとともに、メンバー同士が互いに協働して成果を上げています。

第2象限:ゆるゆるチーム

メンバーが皆和気あいあいと働いていますが、目標達成や成果創出ができておらず、経営陣・管理者からすると困ったチームといえるでしょう。人間でいうと、"人としてはいいのだけれど…"とよく言われてしまうタイプです。"和"を大切にする傾向があるので、メンバー同士が業績を出すことよりも"チームで仲良く仕事をすること"に重きを置いて仕事をしている可能性が高いといえます。

第3象限:きつきつチーム

求められる成果は出しているが、メンバーが疲弊している状況です。皆が成果やノルマなど求められる業績に対してプレッシャーを感じています。高いプレッシャーの中で仕事を楽しめる・前向きに取り組める状態とはなっておらず、強制的に集められた合目的的なチームといえます。また、このチームは、メンバーがストレスに耐えられず、心の病(メンタルヘルス疾患)になる場合も想定できますので、早急に対処が必要な可能性もあります。

第4象限:名ばかりチーム

チームとして機能しているとは言い難い状態のチームです。このチームは、目標・ノルマの達成ができていないだけでなく、チームの雰囲気も暗く・活気がない、またメンバー一人ひとりが疲れきっている状態が想像されます。このようなチームを率いるリーダーは、自身がプレイングマネジャーか、別チームも兼務しているなど、チームの業務にも、人にも関心を向けられていない・向ける時間がないケースが多いことが想定されます。

皆さんのチームはどこの象限に入ると思いますか? 以下のURLより簡単なチーム力診断が可能です。興味がある方は是非アクセスして、自分のチームはどのタイプかを確認してみてください。

チーム力診断(おためし版):

https://www.k-uip.co.jp/project/consulting/case/case_01

■チーム業績とメンバーの活き活き度は関係がある

伝統的な日本企業の担当者に[図表2]のタイプを見せると、「自分の会社は、チームの雰囲気は良さそうなのだけれど、業績がなかなか上がらない"ゆるゆるチーム"のように思う」と答える方が多く見られます。また、IT業界やコンサルティング業界の方は「目標に対するプレッシャーが高く、労働環境も厳しい"きつきつチーム"である可能性が高い」と考える方も少なくありません。

今回調査した企業はさまざまな業種が含まれますが、その結果からは、"ゆるゆるチーム"や"きつきつチーム"は少なく、"名ばかりチーム"と"活き活きチーム"が相対的に多いことが判明しました。

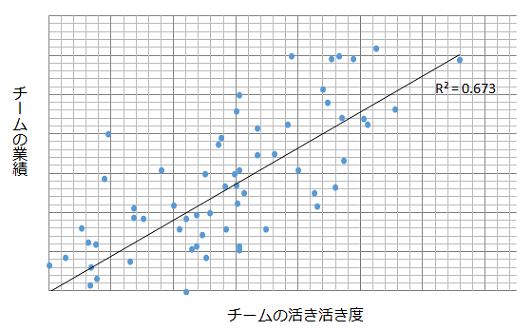

要するに、縦軸のチーム業績と横軸のチームやメンバーの活き活き度は高い相関関係があり、業務面での成果・活動が出ると、チームやメンバーの活き活き度も高くなるのです。組織をマクロ的に見ると、伝統的な日本企業は全体的に"ゆるゆるチーム"が多い、目標達成に対するプレッシャーの高いコンサルティング会社は"きつきつチーム"が多いなどとステレオタイプの枠をはめたくなりますが、実際に企業の中に入り込み、チームについて個別に見ていくと、どの企業においてもきれいに相関がみられました[図表3]。

[図表3]某企業のチーム成果とチームの活き活き度の関係

これら結果から、データによって(厳密には因果関係は特定できませんが)メンバーが活き活きと働いていることは、業績面で成果を上げる可能性があることが明らかになったといえます。

前述のとおり、一部の経営陣・管理者は、社員が活き活きと働くことは大切であると認識しているものの、業績目標を達成するためにはプレッシャーをかけて管理しながら社員を鼓舞させる手法のほうが効果的であると考えており、社員の活き活き度の向上は二の次で、お題目だけになってしまっている企業も見られます。そのような企業では、業績を上げる直接的な手法だけでなく、視点を変えて、社員の活き活き度の向上に焦点を当てた取り組みを行うことが、業績を上げることへの近道であるといえます。

また、この結果は、チームの具体的な活動内容や成果が分からないチーム以外の人でも、そのチームのメンバーの表情や態度、チームの雰囲気を観察するだけで、そのチームが成果を上げられているかどうかを、簡単にチェックできます(本研究でインタビューした現場でも、成果の高いチームは明るく活き活きとしており、必ず挨拶してくれます。一方、チーム成果が低い現場はメンバーの表情が暗く、挨拶してくれませんでした)。

一方で、データで検証されたといっても、"何だ、当たり前のことじゃないか"と思われる方もいるかもしれません。売り上げやノルマが設定されている飲食店や販売店などでは、店員が活き活きと働いている店舗はもうかっている可能性が高いでしょう。売り上げが上がれば、それがメンバーの動機づけになって、活き活きと働け、チームの雰囲気も良くなることは容易に想像がつきます。

しかしながら、本研究では、プロジェクトチームのような時限的に課題に取り組むチームや、明確に目標が決められている営業チームだけでなく、企画・経理・人事などチームとして定量的に成果が見えにくい、それぞれの課題に個々人が取り組んでいるチームについても対象としています。

本社部門、研究部門などは業務の性格上、成果が見えにくく、業績そのものが動機づけになりにくい部門においても同じ傾向が見られることから、笑顔あふれるチームは、新規の課題に対応したり、新しいアイデアを創出しやすいチームの可能性があるとデータから実証されたといえます。

加えて、興味深い結果として、チームやメンバーの活き活き度(心理的な側面)とチームの活動的な側面(活動プロセス)の相関も高いことが分かりました[図表4]。

[図表4]チームの活き活き度(心理的な側面)とチームの活動的な側面(活動プロセス)の相関も高い

メンタルヘルス疾患になる原因の多くは、職場の人間関係だと言われています。一般的にメンタルヘルスを改善するには、メンバーに対するリーダーの心理的な配慮や仕事の負荷の軽減などが想起されることが多いと思われます。しかしながら、本研究では、リーダーのリーダーシップや個人のチームに対するコミットメントや帰属意識よりも、チーム内の目に見える活動(チームの目標設定、役割分担や相互協力、チームでの学習の仕方)を組み立てることのほうが関係が深いことが分かりました。

リーダーは、メンバーに対する個別のコミュニケーションの仕方を変えることに終始するのではなく、チームの目標を共有し各自の役割分担をきちんと決めること、学習が促進される学びの場を作るなど、メンバーが働きやすいチーム活動を設計することが大切なのです。

メンバーの心理的な側面は、チームの活動的な側面と深く関わっており、チーム内の目に見える活動・仕組みを活性化させることで、業績面の成果だけでなく、メンバーの心理的な側面も向上できるのです。

仕事は深夜残業も多く非常に大変だったけれど、楽しく充実していたプロジェクト・職場を経験したというエピソードをよく伺います。これは仕事自体の楽しさやチームメンバーの相性の良さだけが要因ではなく、チームとして適切と機能する仕組みがあったからといえます。逆を言えば、どのような仕事の内容やどんなメンバーでも、チームとして機能する基盤があれば、多少仕事がきつくても活き活き働けるということでもあります。

■高業績チームを作るノウハウとは?

では、このような"活き活きチーム"はどのようにしたら作れるのでしょうか?

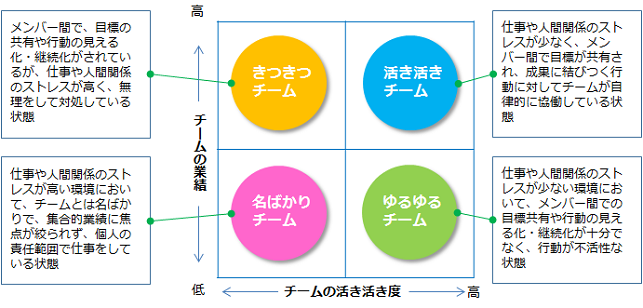

事前研究における仮説と本研究結果から、チームとして機能するための基盤となる「活動プロセス」について、[図表5]の要因が特定できました。

[図表5]チーム成果を向上させる活動プロセス

(クリックして拡大)

具体的な活動や内容は次回に紹介しますが、高業績チームの特徴を簡単にまとめると、以下のような特徴があります。

①目標共有:チームとしての目標が共有されており、各自の役割分担が明確になっている

②フィードバック:仕事のやり方や決まり・ルールについて互いに確認・フィードバックしている

③コミュニケーションの良さ:リーダー・メンバー間のコミュニケーションの風通しがよい

④相互協力:役割にとらわれず、柔軟に協力し合う体制となっている

⑤チーム学習:メンバー間の学習の場や仕組みが、業務に組み込まれている

⑥ノウハウ共有:失敗・成功事例や誰がどの専門性を持っているかについて共有されている

⑦リーダーシップ:リーダーが部下に仕事を任せることができている(指示・支援と権限委譲がセットで行われている)

次回(第3回)からは、上記の活動プロセスについて、事例も紹介しながら具体的に説明していきます。

第3回:高業績チームを作るノウハウとは

第4回:どのようなメンバーを集めるとよい?

第5回:どのようなリーダーとなるべき?

第6回:チームマネジメントの知恵~アプリで行動を見える・継続化する

(つづく)

参考文献

古川久敬(2004)『チームマネジメント』日経文庫

山口裕幸(2008)『チームワークの心理学』サイエンス社

.jpg) 青島未佳 あおしま みか

青島未佳 あおしま みか株式会社産学連携機構九州(九州大学TLO)

総合研究部門 部門長

大学卒業後、日本電信電話(NTT)に入社。その後、アクセンチュア、デロイトトーマツコンサルティングを経て、2012年1月より現職。人事制度改革、人事業務プロセス改革、人事システム導入支援、コーポレートユニバーシティの立ち上げ支援、グローバル人事戦略など組織・人事領域全般のマネジメントコンサルティングを手がけるとともに、製造業の業務改革、全社改革プラン策定、営業・マーケティング改革のコンサルティング経験を有する。