篠﨑 隆

株式会社ISIDビジネスコンサルティング

ユニットディレクター

1.はじめに

本連載の第1回では、コーポレートガバナンス・コードの導入、取引所規則変更により、役員・経営陣の選任・育成等についての方針等の開示が求められるようになったことを紹介した。上場会社に求められる対応を考えるに当たり、時間軸・具体的内容・アプローチ・組織論というそれぞれの視点から整理・概観した。特に組織論では、従業員から役員になっても、選抜や育成という観点からは、継続性が重要ではないかという問題提起を行った。これらを通じて、一見、関係なさそうなコーポレートガバナンスとHRがリンクしていることが理解いただけたと思う。

今回は、CEO(chief executive officer:最高経営責任者)の選任や育成に特にフォーカスして、論じていきたい。

2.事例

A社のCEOであるBは、就任時に不振だったA社を建て直し、売上、利益、時価総額を倍増させた。中興の祖と呼ばれ、在任期間は10年となり、年齢も72歳となった。

今回、監査委員会設置会社に移行して、独立社外取締役として旧知の経営者を2名招聘(しょうへい)し、監査委員となってもらう予定である。

役員、経営陣の選任については、特に明文化された基準等はなく、Bが秘書に該当年次の対象者リストを出させて決め、取締役会、株主総会に諮るという運営がなされてきた。現在の経営陣は、60代が中心であり、Bを中心としたチームとしてまとまっている。Bより2歳年下の副社長CはBとともにA社の再建に尽力し、Bの信頼が厚く、代表権も持ち、事業を統括している。

Bは、他社の経営者からリーダー育成の新しい事例を聞いてくると、人事担当役員に命じて、事例の手法を研究させた。結果としてA社では若手の育成プログラムが幾つか試され、何人か50代前半の部長クラスが頭角を現してきた。Bは実際に部長クラスのプレゼンテーションを聞く機会もあり、論理的であり優秀だと思うが、修羅場をくぐってきたたくましさが感じられず、物足りない。自分が引退するときは、現在の50代の部長クラスも含めて後継者を選ばなければならないと漠然と感じている。後継レースで、社内がゴタゴタするようなことは避けたく、スパッと後継者を指名できればよいと考えている。

現在、後継者は十分育っているとはいえないものの、自分の路線を理解して継承できる社内の人間が育ってくることに期待しており、あえて社外から人間を招聘する必要もないと考えている。また、若手の大抜てきが話題になるが、自分がしっかりサポートすれば抜てきも可能かもしれないと考えている。

以下では、CEOの選抜・育成を考える際の論点がいろいろと含まれている本事例をベースに論を進めていく。

3.コーポレートガバナンス・コードが求めるもの

コーポレートガバナンス・コードでは、役員・経営陣の選任についての記載がある。役員・経営陣は執行と監督の二つに分けられる。前者がCEOを中心とした経営陣、後者が独立社外取締役を中心とした役員である。前者は、さらにCEOとその他の経営陣に分けられる。確かに経営陣は一つのチームとして行動しなければならないことは当然ではある。しかしながら、チームのリーダーであり最終的に経営に全責任を負うCEOと、チームの一メンバーである他の経営陣とは、求められる役割が大きく異なるため、分けて考えたほうが整理しやすいだろう。一方、後者の監督を担う役員は、独立社外取締役、監査役設置会社においては監査役、会社によっては執行を行わない取締役等も含まれるであろう。

さて、本稿のテーマであるCEOの選任等について、コーポレートガバナンス・コードが求めるものは、間接的なものを含めればいろいろとあるが、直接には以下であろう。

・役員・経営陣の選任に関する方針と手続き、および個々人についての説明(原則3-1(iv),(v))

・サクセッションプラン(補充原則4-1③)

※上記原則の内容は金融庁ホームページ「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方」を参照

まず、原則3-1関係は開示が求められる。開示するためには、CEOの選任に関する方針と手続きをきちんと明文化した形で作成する必要がある。選任に関する方針とは、CEOはどういった機能を果たすことが求められ、どのような資質が必要かということであろう。求められるCEOの機能は、会社の置かれているステージによって異なってこよう。例えば、変革期にあり大きな改革が求められているのか、あるいは現在の成長軌道を推進することが求められているのか、ということである。機能から、求められる資質や経験が導き出されるであろう。また、周囲を巻き込んでいくリーダーシップや危機への対応という点では、心理学的なアプローチが重要となろう。さらに現在のCEOについて、その方針がどのように当てはまるのかの説明が必要になろう。

次に、補充原則4-1③は、具体的なアクションであり、取締役会はCEOのサクセッションプラニングについて適切に監督を行うことになる。監督するためには、そもそもサクセッションプラニングがあることが前提になっている。

4.欧米の先進事例にみる論点

欧米におけるCEOのサクセッションプランについては、事例および知見の蓄積も少なくない。以下では「サクセッションプラン」というときは、基本的にCEOのサクセッションプランを指すこととする。

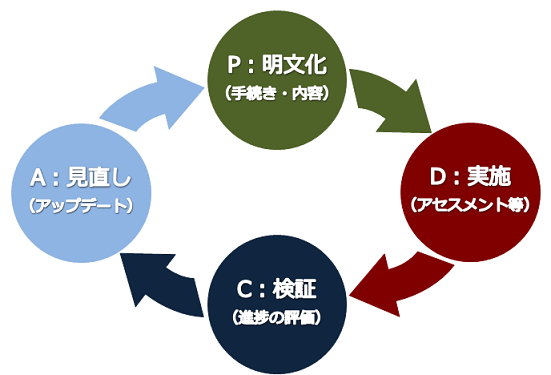

サクセッションプランのベストプラクティスは、他のマネジメント課題と同様、PDCAサイクルを回していくことが重要であると思われる[図表1]。いつどこで何を決めるのかの手続きと内容・基準等を明文化し(Plan)、具体的に候補者をアセスメントして絞り込み(Do)、うまく回っているかを検証し(Check)、アップデートしていく(Act)ことが求められる。

[図表1]サクセッションプランのPDCA

欧米企業の具体的なサクセッションプランは、特にGE社の事例が有名である。「セッションC」や「クロトンビル」という言葉を耳にしたこともあるであろう。他社についても、ビジネススクールのケース等で紹介があり、それぞれ独自の工夫を凝らしており、バラエティーに富んでいる。

欧米先進事例のサクセッションプランは、さまざまな実務の積み重ねを通じて論点も多岐にわたる。こうすれば大丈夫だという解があるわけでなく、各企業が試行錯誤をしながら、より良いサクセッションプランを目指していることがうかがわれる。以下、主たる論点をみてみたい。

第1の論点は、会社の戦略とサクセッションプランの合致である。会社のステージに求められている人材を選ぶ計画になっているかどうかが問われるということであろう。ここを外すと、制度の目指すべき方向性を間違うリスクがあり、非常に重要な論点である。また、サクセッションプランの重要性を関係者がどの程度共有しているかというのも、会社の戦略の根幹に関わる重要な論点である。

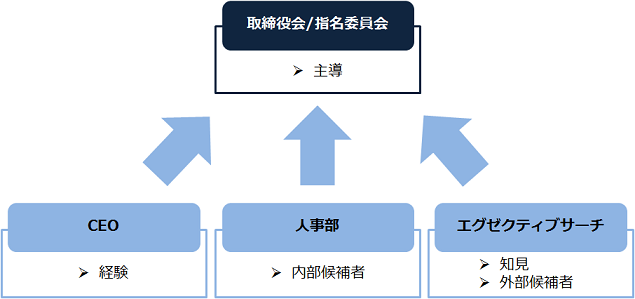

第2の論点は、サクセッションプランの担い手である。担い手としては、現在のCEO、取締役会、人事部、そして外部のエグゼクティブ・サーチ会社が想定され、その役割分担も含めて考慮する必要がある。現在のCEOは社内の事情に精通し、実際にCEOとして業務を遂行している中で、次のCEOの要件等について、現状に即した考えをもっているであろう。取締役会は、会社法上、CEOを選出する立場であり、サクセッションプランにおいて主導的な役割を果たすことが期待されている[図表2]。人事部は、社内人材のパイプラインに精通している。エグゼクティブ・サーチ会社は、豊富な知見や外部の候補者へのアクセスを持っている。CEOの意見を聞かずに取締役会だけでサクセッションプランを進めるのは難しいだろうし、社内事情にもっとも疎いエグゼクティブ・サーチ会社に丸投げするのもあり得ない話である。それぞれが持つ得意分野をうまく利用して、サクセッションプランを運営していくことが求められている。

[図表2]サクセッションプランの担い手

第3の論点は、具体的な運営の局面でのアセスメントのタイミングである。アセスメントのタイミングが遅すぎると、その後のトレーニング等に支障が出るであろうし、逆にあまりに早くからアセスメントを行い候補者に競争をさせると、早い段階から敗者が会社を去っていくことになる。このタイミングについては、現CEOの任期との関係も考慮する必要があろう。

第4の論点は、外部の候補者の扱いである。外部の候補者の可能性を最初から否定する必要もないし、逆に外部人材を必要以上に高く評価しすぎないように注意する必要もある。外部候補者は、選択肢を増やすことになり、内部候補者との比較を通じて内部候補者についての新たな発見も期待できる。一方、内部候補者のモラールの問題とも絡み、センシティブな側面もある。

第5の論点は、サクセッションプラン全体をスムーズに運営するために必要なさまざまな取り組みである。社内人材の育成プログラム、関係者とのコミュニケーションや透明性の確保、移行プログラム等が重要になろう。

以上見てきたように、欧米では、各社のプラクティスの積み重ねの中で、大まかなPDCAの流れと、それぞれの会社で取り組むべき論点が明確になってきたといえる。

5.日本企業の取り組むべき課題

前段の2で紹介した事例の経営者Bは、昭和の時代であればやや先進的な経営者と言えよう。しかしながら、グローバル化の現実に直面している現在では本来見られないタイプであるはずである。さりながら、本事例のBに見られるポイントも多少は持っている日本企業の経営者は少なくないというのが現状ではないだろうか。

本事例では、まず役員・経営陣の指名についてのコーポレートガバナンス・コード対応が必要になる。コーポレートガバナンスの視点から、役員・経営陣の指名をきちんと制度化していく作業が求められることになろう。そのためのマインドセットは重要である。また、その過程で明文化されたサクセッションプランが作成されるはずである。

本事例のA社では、そもそもサクセッションプランを構えていないが、先に挙げた欧米先進事例の論点に照らして検討してみたい。第1の「戦略」との関係では、企業戦略と後継者という視点が抜け落ちていることが分かる。方向性のない後継者選出になるリスクがある。第2の「関係者の役割」については、自分が選ぶという感覚である。これは自分が選ばれるときを踏襲しているということであろう。コーポレートガバナンスの観点からも問題があるし、説明責任が果たせる実効性のある制度が必要である。第3の「タイミング」については、自分がいつまでやるかというイメージが不明確であるため、その後の育成期間を考慮に入れたアセスメントのタイミングを計りようがない。第4の「外部候補者」は最初から否定しており、選択肢や可能性の芽を摘んでいる。そもそもサクセッションプランがない中で、第5の「スムーズな運営」は考えにくいが、例えば移行について、自分が残ってサポートするという善意が、後任者が改革を進めにくいというマイナスになる可能性に気づいていない。また、育成についても行き当たりばったりの感がぬぐえない。

2006年に経済同友会が「CEO交代プロセスのイノベーション」という報告書を出した。そこでの提言は現在でも十分説得力を持つものである。提言では、最適なタイミングで最適な人材にCEOの役割と責任を継承するメカニズムを掲げ、CEOの業績評価プロセスの透明性、CEO候補の選抜・育成のためのサクセッションプランの構築、CEO交代プロセスの客観性を求めている。現在でもそのまま通用するものである。

グローバル展開が早かった先進的な日本企業は、上記報告書が出た時点で、既にサクセッションプランを取り入れていた。また、この報告書から10年近くの歳月が流れており、その間にサクセッションプランを導入した企業も少なからずある。しかしながら、まだまだサクセッションプランを導入している企業は少数派のようである。

コーポレートガバナンス・コードは、サクセッションプラン導入のきっかけとなる。この機会に、独立社外取締役が主導するサクセッションプランを制度化し、手続きを整備し、CEO像についても議論をして、明文化すべきである。そのインフラ作りは、現CEOの強力なコミットの下で、人事部門が担っていくのが望ましいことはいうまでもない。本稿がその際の助けとなれば幸いである。

篠﨑 隆 しのざき たかし

篠﨑 隆 しのざき たかし株式会社ISIDビジネスコンサルティング

ユニットディレクター

東京大学法学部卒業。ハーバード・ロー・スクール修士(LL.M)。日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)。野村證券、外資系人事コンサルティングファームを経て現職。人事の他にコーポレート・ガバナンスや内外M&A等、資本市場や経営戦略の経験も有する。現在大学院にてビジネス・データサイエンス専攻。共著に、『OECDコーポレート・ガバナンス』(明石書店)、『経営改革を進める役員マネジメント』(経営書院)など。『労政時報』本誌にも「役員報酬開示に関する改正内閣府令と実務対応」(第3774号-10.5.28)等を寄稿。