代表 寺澤康介

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤です。

10月1日(水)には多くの企業で2015年入社予定者の内定式が実施されました。今年は昨年以上に早いペースで内定出しが行われましたが、2社以上の内定を獲得した学生が半数を超え、各社ともに例年以上に内定辞退に悩まされたようです。その結果、企業の採用活動の収束は、昨年に比べて早まるどころか、逆に延び延びになっている例が少なくありません。

今回は、HR総研が8月末に実施した調査を基に、2015年卒採用の最新状況を企業規模別に見ていきたいと思います。

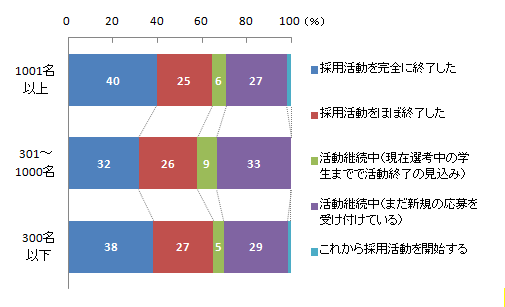

全体では企業規模による差が小さい収束状況

まずは、8月末時点での採用活動の状況を見てみましょう。全体データ[図表1]で見ると、大企業、中堅企業、中小企業による差があまり見られません。「採用活動を完全に終了した」「採用活動をほぼ終了した」の合計は、大企業で65%、中堅企業で58%、中小企業で65%となっており、いずれの企業規模でも6割前後の企業が(ほぼ)終了しています。一方の「活動継続中(まだ新規の応募を受け付けている)」「これから採用活動を開始する」の合計は、大企業で29%、中堅企業で33%、中小企業で31%と、こちらもいずれも3割前後となっています。

[図表1]8月末時点での採用活動の状況(全体/企業規模別)

資料出所:HRプロ・HR総研調べ(14年8月 以下図表も同じ)

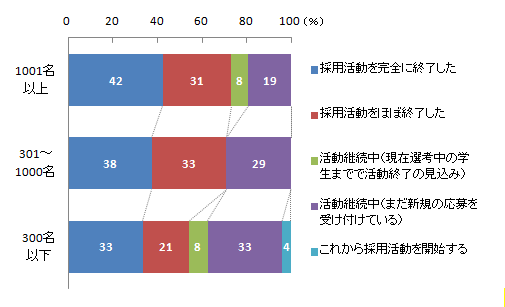

ただし、メーカー、非メーカー別に集計したデータで見ると、状況は大きく異なります。メーカーでは、「(ほぼ)終了した」企業の割合は、大企業で73%、中堅企業で71%、中小企業で43%と、企業規模が小さくなるほど苦戦している様子が分かります[図表2]。この差は、主に理系学生の採用力の差ではないかと推測されます。企業側の理系学生の採用意欲は文系学生よりも高く、競争率が高くなっています。さらに、かつてよりは減ったといわれるものの、理系学生にはまだまだ推薦制度による就職活動が少なくありません。大学とのパイプを持たない、あるいはパイプが弱い中小企業は不利になります。

[図表2]8月末時点での採用活動の状況(メーカー/企業規模別)

一方、非メーカーでは状況がまったく異なります[図表3]。採用活動を「(ほぼ)終了した」企業の割合は、大企業で54%、中堅企業で48%なのに対して、中小企業では72%にもなります。採用人数が多くないため、中小企業でも採用力の高い企業では終了企業が多いことも考えられますが、内情は少し異なります。これについては、この後のデータで見ていきたいと思います。

[図表3]8月末時点での採用活動の状況(非メーカー/企業規模別)

企業規模で異なる、終了企業の内定充足率

今度は、「(ほぼ)終了した」企業を対象として、採用計画数に見合う内定者数を確保できているのかどうかを見てみましょう。

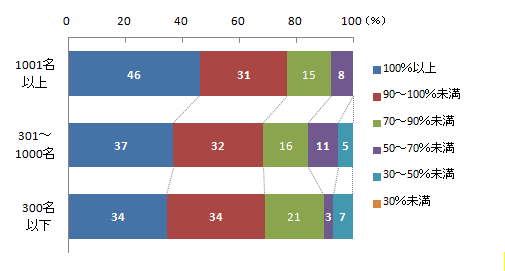

まずはメーカーからです[図表4]。「(ほぼ)終了した」と聞くと、今後の内定辞退を見越して採用計画数に対して「100%以上」の内定者を確保しているか、少なくても「90%以上」の内定者を確保しているイメージを持ちがちですが、実態は少し異なります。大企業では、すべての企業が「90%以上」というわけではないものの、「70%未満」との回答は1社もありません。それに対して、中堅企業では「50~70%未満」の企業が6%、中小企業にいたっては「50~70%未満」の企業(7%)だけでなく、「30%未満」という企業も7%あります。採用計画数まではほど遠いものの、採用活動自体は終了しようというものです。これ以上継続したとしても、本来自社が求める人材を採用できそうにないとのあきらめ感からなのでしょう。

[図表4]採用活動終了企業の内定充足率(メーカー/企業規模別)

中には、不足分を中途採用でカバーしようと考える企業もあるかと思いますが、実は中途採用市場のほうが新卒採用市場よりも人材獲得合戦は熾烈(しれつ)になっています。中途採用に過度な期待をされないほうが無難です。

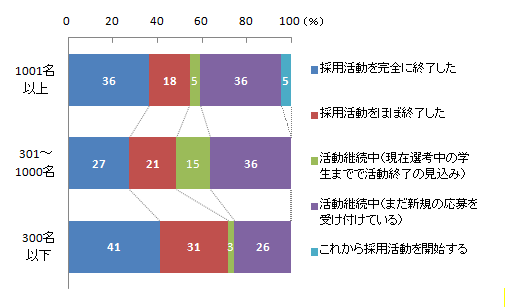

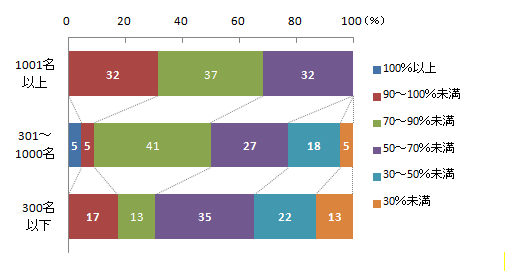

内定充足率が低くても採用活動を終了する非メーカー

次に非メーカーを見てみましょう[図表5]。メーカーに比べると全体的に内定充足率は低くなっています。内定充足率「90%以上」の企業の割合は、メーカーの大手企業では86%に達していたのに対して、非メーカーでは大手企業でも77%にとどまります。中小企業で比較してみても、メーカーでは79%なのに対して、非メーカーは68%しかありません。いずれも約10ポイントの差があります。中堅企業の差はもっと大きく、メーカーの89%に対して非メーカーは69%と20ポイントも低くなっています。

[図表5]採用活動終了企業の内定充足率(非メーカー/企業規模別)

最近の傾向として、ポテンシャル的には合格ラインの人材だとしても、就職活動の後半になって初めて応募してくる学生は、他社に落ちたから仕方なく応募してきているだけであり、自社に対する強い思い入れがあるわけではないと考えて、採用活動を止めてしまう例が少なくありません。採用しようとすれば採用できないわけではないのに、内定後(入社後)の他の内定者との温度感やロイヤリティの違いを憂慮しているというわけです。もちろん一つの考え方ではありますが、一方の学生からすると、そのような企業が増えてくると後半戦での挽回が難しくなってしまいます。

ただ、企業側にも新しい動きが出てきています。「入りたい学生」から採るのではなく、「採りたい学生」から採ろうとする動きです。極論すれば、志望動機などは不要というものです。有名なところでは、富士通の「チャレンジ&イノベーション採用(一芸採用)」がこれに当たります。金太郎飴のような人材の集団にならないためにも、こういった動きがもっと広がってくることを期待したいですね。

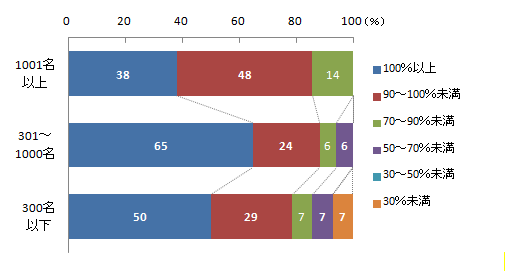

活動継続企業の内情は、企業規模によって大きく違う

「活動継続中」企業についても内定充足率を聞いています。こちらはメーカー、非メーカーで分けずに全体の企業規模別のデータで見てみたいと思います[図表6]。

[図表6]採用活動継続企業の内定充足率(全体/企業規模別)

中堅企業の一部には、充足率が「100%以上」であるにもかかわらず、まだ採用活動を継続している例もあります。例年の内定歩留まり率を考えると、まだ心もとないということなのでしょう。「90%以上」の企業割合だけは、中堅企業が最も低くなってはいるものの、その他の区分はきれいに企業規模に比例しています。例えば充足率「70%以上」の企業の割合は、大企業で69%、中堅企業で51%、中小企業で30%、充足率「30%未満」となると大企業では皆無であるのに対して、中堅企業で5%、中小企業では13%といった具合です。冒頭のデータ(全体)では、採用活動の終了・継続の状況は企業規模による差は少なくなっていましたが、終了企業、継続企業ともに企業規模によってその内情は大きく異なるということが分かります。

今回のデータは8月末時点の調査になりますが、現時点で再度継続状況の調査を行ったとしたら、企業規模によって大きく傾向が異なることが予想されます。大手企業では継続企業でも残っている採用枠の割合は少ないので、採用活動を終了している企業が大きく伸びているでしょう。また、採用活動継続企業にとっても10月1日の内定式は一つの大きな節目になっています。内定者は充足していなくとも、この日までに採用活動を終了する企業は少なくありません。

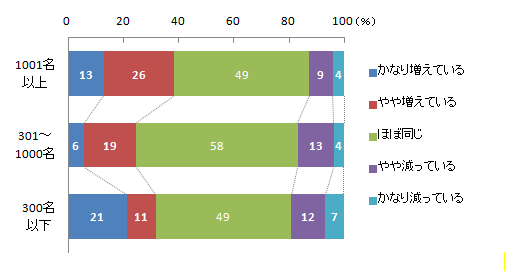

大企業でも4割の企業で内定辞退が増える

4月末の調査でも内定辞退数の前年比を聞いていますが、今回改めて聞いてみました[図表7]。グラフを見てお分かりのように、内定辞退は中堅・中小企業だけで「増えている」わけではなく、それどころか大企業での内定辞退のほうが「増えている」傾向にあります。逆に、内定辞退が「減っている」とする企業は、大企業が13%なのに対して、中堅企業17%、中小企業19%と、企業規模が小さくなるほど多くなっています。これはどう見ればよいのでしょうか。

[図表7]内定辞退の前年比較(全体/企業規模別)

よくいわれるのが、「中堅・中小企業は早くに選考・内定出しをしても、後から大企業の内定出しがされれば内定辞退されるだけだ」という論調です。もちろんそういった例もあるでしょう。ただし、全体の中でいえば、それよりも大企業同士でのバッティングのほうがよほど多いということです。大企業が内定出しをする学生層では、内定社数は2社どころか、5社とか6社もざらです。

今年7月の本欄では、4月下旬時点での大学グループ別の内定社数のデータを掲載していますが、例えば「早慶クラス」の文系学生ではこの時点ですでに半数の学生が内定を2社以上保有していました。未内定の学生も含めての割合ですから、内定保有者における複数内定保有の割合でいえば6割を優に超えます。同じくその時点ですでに内定「4~6社」と回答していた学生の割合は、2割近くになります。これらの学生の多くは、その後もさらに内定を獲得したことでしょう。6社の内定を持つ1人の学生の裏では、5社の企業で内定辞退が発生するわけです。内定辞退が増えるのは当然です。

内定辞退率5割以上の大企業も

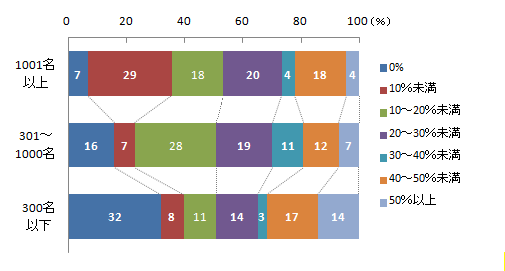

今回の調査では、内定辞退数の前年比だけでなく、内定者全体における内定辞退率(内定辞退者数÷全内定者数)についても聞いています[図表8]。

中小企業は採用数が少ないため、1人の重みが大きくなります。例えば、内定者が2人に対して1人も辞退しなければ「0%」となりますが、1人辞退すればそれだけで「50%以上」に区分されてしまいます。したがってグラフ上では両端のデータ(「0%」と「50%以上」)が他の企業規模よりも大きくなりがちです。

[図表8]内定辞退率(全体/企業規模別)

ここでは大企業の内定辞退率を見てみたいと思います。内定辞退者が「0%」という企業も7%ありますが、注目すべきは「10%未満」の企業の多さでしょう。「0%」の企業を合わせれば、36%にもなります。大企業の3分の1以上は、極めて辞退率の低い採用活動ができていることになります。中には内定出しのタイミングが遅めであった企業や、推薦制での理系採用が多い企業なども含まれると思われますが、新卒採用における「勝ち組」企業といえるでしょう。

一方、同じ大企業でも内定辞退率が「40%以上」の企業が2割以上あります。中には「50%以上」という企業も4%あります。ここまで辞退率が高くなると採用戦略を見直す必要があるでしょう。広報活動や選考段階で学生とうまくコミュニケーションが取れていないか、学生の入社志望度が低いのに一方的に内定を出しているだけともいえます。

通常、例年の内定辞退率を参考に、採用計画を達成するために必要な内定者数を割り出していることと思いますが、ここの読み違いがあると最終的な内定者数(入社者数)は大きくぶれることになります。辞退が少なければとてつもない人数の入社者を迎え入れることになりますし、その逆もあります。辞退率の高さは、内定者にとってもあまりいいことではありません。内定者懇親会で顔を合わせた内定者の多くが、次回の懇親会には参加していないとなると、残ったほうとしては当然不安にもなります。内定辞退率は20%未満に抑えられることが理想でしょう。

次回は、2016年卒採用に向けての動きをご報告します。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役/HR総研 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ株式会社)。 http://www.hrpro.co.jp/