代表 寺澤康介

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤です。

先日は渋谷でのハロウィン仮装が話題になりましたね。私は渋谷の二つ隣の駅に住んでいるのですが、渋谷駅近くを昼間に通った時に「ん? 何か変な格好をしている人が多いな?」くらいにしか思っていませんでした。テレビで見るとすごいことになっていましたが、意外とすぐそばにいると社会現象って気がつかないものですね。いや、私が鈍感なだけかもしれませんが。

さて、つい先日、老舗の著名な経済誌から2016年度の新卒採用に関する取材を受けました。これまでにも新聞、一般誌、経済誌から多数取材を受けてきましたが、政財界の重鎮を主要な読者にしているこの経済誌から取材を受けるのは初めてで、こうした雑誌の読者までが来年度の新卒採用の動向について関心を持つのだなと、話題性の大きさをあらためて感じました。

新卒採用の調査を長年やっていて、これだけ社会の注目を浴びることは初めてです。私が思う以上に、新卒採用の大変化もある種の社会現象となりつつあるのかもしれません。

さらに採用意欲は旺盛に

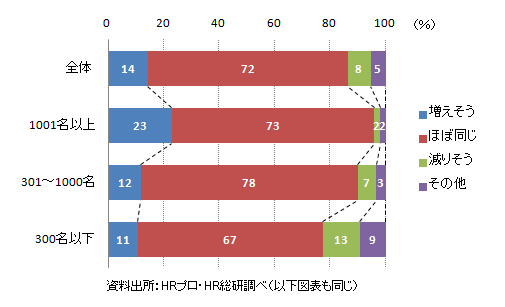

今回は、2016年卒採用に向けての各企業の動向について見ていきたいと思います。まずは、2016年新卒採用計画数が前年と比べてどうなりそうかを見てみましょう[図表1]。

企業規模別データで見ると、大企業では23%の企業が「増えそう」としているのに対して、中堅企業は12%、中小企業は11%と規模が小さくなるにつれ、「増えそう」と見込む企業の割合は少なくなっています。

[図表1]2016年新卒採用計画数の前年比予測(企業規模別)

逆に、「減りそう」とする企業は、大企業ではわずか2%しかないのに対して、中堅企業では7%、中小企業では13%と規模が小さくなるにつれ多くなっています。中小企業に至っては、「増えそう」よりも「減りそう」とする企業のほうが多くなっています。ただ、全体の採用人数という観点で見た場合には、採用人数の多い大企業が「採用増」に動くわけですから、今年よりもさらに争奪戦は激しくなると予想されます。

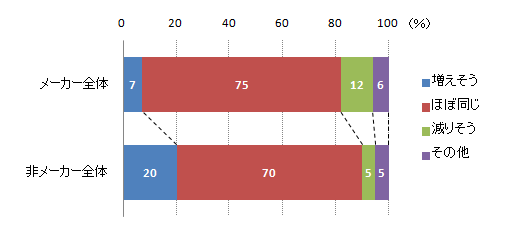

メーカー、非メーカーで比べてみると、メーカーでは「増えそう」が7%なのに対して「減りそう」が12%と、前年よりも弱気の企業が多くなっています[図表2]。一方、非メーカーでは、「増えそう」とする企業は20%にも達しているのに対して、「減りそう」とする企業は5%しかありません。メーカーのほうが今後の経済動向を厳しく見ているのかもしれません。

[図表2]2016年新卒採用計画数の前年比予測(業種別)

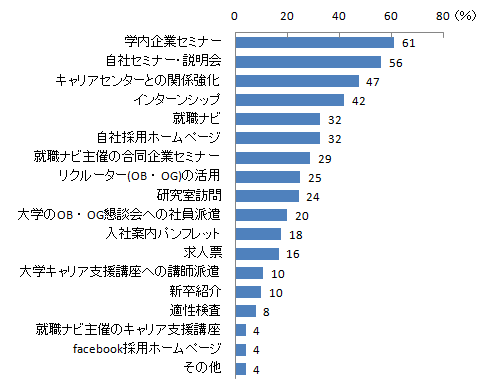

重視される「学内セミナー」、後退する「就職ナビ」

3年ぶりにスケジュールが大きく変わる2016年新卒採用において、より重要になると採用担当者が考えている施策は何でしょうか。複数選択方式で選んでもらったところ、トップは「学内セミナー」で61%、次いで「自社セミナー・説明会」が56%、「キャリアセンターとの関係強化」47%、「インターンシップ」42%と続きます[図表3]。かつて、毎年重要施策のトップを守ってきた「就職ナビ」は、昨年の調査では「学内セミナー」に次ぐ2位でしたが、今年は5位にまで後退しています。採用広報が3月1日解禁となれば、就職ナビの正式オープンも3月1日になります。ただし、企業はその時点からスタートするのでは遅いと考えているにほかなりません。こうした企業の考えは、この後に触れる「採用ホームページオープン予定時期」の集計結果にも現れています。

[図表3]2016年卒採用でより重要になる施策

上位にランクしている施策に共通するものは何でしょうか。ずはり「リアル」です。バーチャルである「就職ナビ」の対極の施策が重視されているということです。ネット上で広く広報するよりも、実際に会ってコミュニケーションを取ることに重きを置いてきていることになります。それともう一つのキーワードは「ターゲット採用」です。「学内セミナー」を重視する企業が6割以上に上るのに対して、大学を限定しないオープンの「就職ナビ主催の合同企業セミナー」は29%と半分以下にとどまります。「キャリアセンターとの関係強化」も、もちろん「学内セミナー」と同様に、ターゲット校に注力する動きになります。「インターンシップ」も、受け入れ人数はそれほど多いわけではなく、結果的に応募学生の中から選抜した学生だけが参加できるものがほとんどです。本選考に合格するよりも、インターンシップの選考に合格するほうが難しいとまで言われることもあります。

その他、企業規模別に見ると、大企業では「リクルーター(OB・OG)の活用」を挙げる企業が38%と多くなっています。これまで以上に、8月1日の選考解禁日以前の水面下でのリクルーター活動が盛んになることが予想されます。

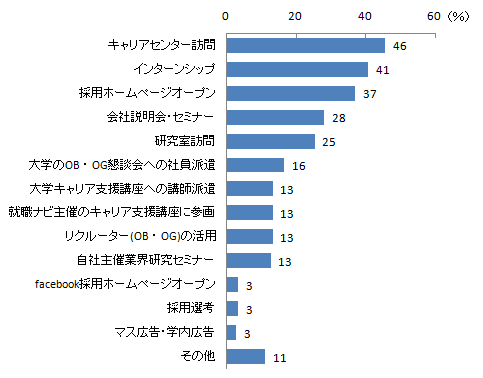

採用ホームページは12月1日オープンが主流

採用広報解禁の3月1日よりも前にどんな活動を展開するのかを尋ねたところ、トップは「キャリアセンター訪問」で46%、次いで「インターンシップ」が41%となっています[図表4]。特に大企業では、「インターンシップ」とする企業が56%と半数を超え、「キャリアセンター訪問」を抜いてトップになっています。

[図表4]採用広報解禁日(3月1日)の前に予定している活動

ここで注目したいのは、3番目に挙がっている「採用ホームページオープン」で、37%もあります。これまで、採用広報解禁日が12月1日であれば採用ホームページのオープンも12月1日、採用広報解禁日が10月1日だった時代には採用ホームページのオープンも10月1日でした。採用広報解禁日は、就職ナビの正式オープン、すなわちプレエントリー受付の開始日でもありましたので、その日に合わせて各社は自社の採用ホームページもオープンさせてきたものです。

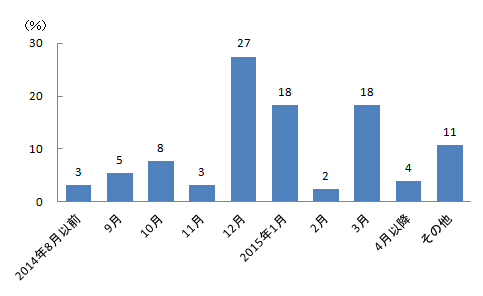

ところが、今年は解禁日前に採用ホームページをオープンする企業が多いようです。そこで、具体的にいつ採用ホームページをオープンするのかを聞いてみました[図表5]。すると、圧倒的に多かったのは「2014年12月」という回答です。採用広報が解禁される「2015年3月」がわずか18%なのに対して、「2014年12月」は27%もあり、さらには、「2014年11月以前」とする企業も19%もあるのです。

[図表5]2016年卒向けの自社の採用ホームページオープン予定時期

では、12月に採用ホームページをオープンさせることは、今回の「指針」に照らし合わせた時、違反行為になるのでしょうか。実は違反ではないのです。「採用選考に関する指針」の手引きを見ると、解禁日以前は「不特定多数向けの情報発信以外の広報活動を自粛する」とあるのです。セミナー参加者だけとか、特定の大学の学生だけとか、限られた対象にのみ告知することを禁止しているものの、採用ホームページのように「不特定多数向け」の情報発信は禁止されていないのです。ただし、プレエントリーの受付開始は禁じられていますので、一方的な情報発信に限られます。

ただ、これにも抜け道があります。大企業における解禁日前の施策のトップが「インターンシップ」であったように、インターンシップの募集告知をホームページに掲載して、その応募を受け付けること自体は何ら問題がないのです。12月どころか、サマーインターンシップの募集時期を考えれば、5~6月くらいから応募受付は開始しているわけです。そのため、今年は「インターンシップ」という名称のセミナーがやたら増えているようです。多分、10月以降では後期試験が終わる2月が、インターンシップのピークになるものと思われます。

新しい取り組みで目立つのは「インターンシップ」と「大学対策」

最後に、2016年新卒採用で考えている新しい取り組みとして、採用担当者から寄せられたコメントをご紹介します。ご参考にしてください。

- 上位校に絞って研究室やOB活動を実施(輸送機器・自動車/501~1000名)

- 就職ナビ一本ではなく、複数のチャネルで採用活動を行う必要があると強く感じている(建設・設備・プラント/501~1000名)

- 今まで、アプローチできていなかった地方大学へのアプローチ。就職ナビ主催の地方での合同企業説明会への参加(建築・土木・設計/301~500名)

- 保護者への自社認知度アップ(旅行・ホテル/5001名以上)

- リクルーターの活動を強化する(電機/5001名以上)

- 秋・冬インターンシップ(情報処理・ソフトウェア/101~300名)

- 夏~冬のインターンシップの実施、大学のキャリアセンターや学部の就職担当者との連携強化(情報処理・ソフトウェア/101~300名)

- 大手企業が採用を本格化した際の辞退多発に備え、内定出しや選考の進行を考慮する(鉄鋼・金属製品・非鉄金属/101~300名)

- ナビのみならず、学校との結びつきや対外的な露出の機会(合説など)も重要さが増す気がしている(マスコミ関連/51~100名)

- 期間が短いため、採用選考のスピードを高める施策を考慮中(情報処理・ソフトウェア/301~500名)

- 知財もしくはIT技術に関する大学講座の開講(情報処理・ソフトウェア/11~50名)

- G-MARCHクラス以上の学生を集めたベンダー主催のセミナーに参加(繊維・アパレル/501~1000名)

- 新卒採用の枠、中途採用の枠をなくして通年オープンでの採用活動を計画中(マスコミ関連/301~500名)

- 単独実施ではない異業種企業合同によるコラボインターンシップを8月に実施予定(食品/1001~5000名)

- インターンシップの通年化(通信/1001~5000名)

- 脱大手メディア採用。大学キャリアセンター・学内説明会の積極参加(精密機器/51~100名)

- 研究室との関係性強化、既存社員の卒業校との関係性強化(医療・福祉関連/501~1000名)

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役/HR総研 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ株式会社)。 http://www.hrpro.co.jp/