代表 寺澤康介

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤です。

8月31日(日)の日本経済新聞・東京版朝刊に、採用ブランディングに関するパネルディスカッションの記事が掲載されました。私がコーディネーター役で、旭化成の永並 晃氏(人財・労務部 採用グループ長)と、伊藤忠商事の藤川 寛氏(人事・総務部 採用・人材マネジメント室長)にお話を伺いました。2016年度新卒採用はかなり混乱が予想されますが、だからこそ一層、企業には採用ブランド力を高める工夫が求められてくるのだと思います。関東にお住まいでまだお読みでない方は、ご一読をお勧めします。

さて、今回も前回に続き、HR総研が7月に実施した調査を基に、「インターンシップ」について見ていきたいと思います。

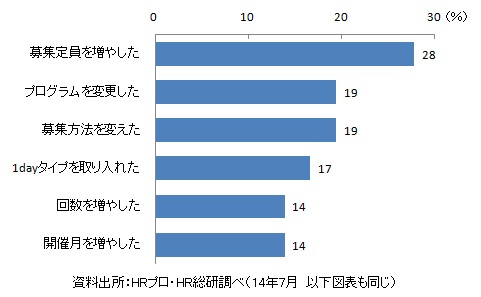

3割近い企業が定員枠を増大

昨年もインターンシップを実施した企業に対して、前年からの変更点を尋ねたところ、28%の企業が「募集定員を増やした」と回答しています[図表1]。そのほかの「1dayタイプを取り入れた」「回数を増やした」「開催月を増やした」も、その目的は「募集定員を増やす」ことにほかなりません。学生情報の早期入手だけが目的であれば、わざわざ定員を増やさなくても応募学生数が増えればいいわけですが、「募集定員を増やす」ということは、「早期に直接会ってコミュニケーションできる学生を増やす」ことを目的としており、一次母集団として緩やかに採用につなげていきたいとの企業の意思が伺えます。

[図表1]インターシップに関する前年からの変更点(複数回答)

以下、企業から寄せられた具体的な変更点をいくつか紹介します。

「募集方法の変更」では、

・キャリアセンター経由での申し込みだけでなく、学生からの直接応募も受け付けるようにした(情報処理・ソフトウェア、101~300名)

・就職ナビサイトのWEBシステムを利用して、学生数をさばけるようにした(食品、501~1000名)

・ターゲット校を拡充した(精密機器、1001~5000名)

「プログラムの変更」では、

・どういう業界かを知ってもらえるようなプログラムの導入(フードサービス、5001名以上)

・グループワークのテーマの与え方(店舗研修で顧客ヒアリング~働く意義の再認識)(商社、101~300名)

・1週間程度のプログラムを新設した(商社、501~1000名)

・「半年間で6日間」のインターンシップを、「2週間で6日間」に変更した(フードサービス、101~300名)

・1カ月だったものを2週間に短くした(情報処理・ソフトウェア、501~1000名)

・1dayを夏季に実施し、学生に対しての門戸を広げた(食品、501~1000名)

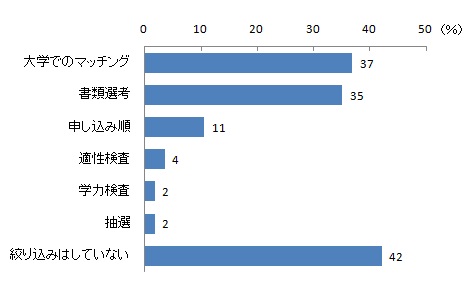

絞り込みは「大学側に委ねる」がトップだが

前回、インターンシップ実施企業が急増している割りに、想定以上の応募学生を集められている企業が7割となっていることを紹介しました。応募者が定員以上となれば、当然全員を受け入れることはできませんので、何がしかの方法で選抜(絞り込み)をする必要が出てきます。その方法を尋ねたところ、トップは「大学側によるマッチング」の37%、次いで「書類選考」の35%という結果になりました[図表2]。インターンシップの広報手段でも「キャリアセンター」は55%(前回の記事参照)と半数を超えており、告知ルートとしてだけでなく、応募者の絞り込み(マッチング)機能としての役割を果たしていることが分かります。

[図表2]インターンシップで受け入れる学生の絞り込み方法(複数回答)

「適性検査」(4%)や「学力検査」(2%)を実施している企業は少数派にとどまりますが、中には今回の選択肢には含まれなかった「面接」まで行っている例もあります。インターンシップ参加者を採用選考につなげるだけでなく、すでに応募の段階で選考につながる行為が横行していると言えます。

一方、「絞り込みはしていない」企業は42%と半分以下にとどまります。定員に達していないか、予定していた定員を超えたものの、何とか希望者を受け入れたということなのでしょう。

もちろんインターンシップのプログラム内容によっては、ある一定レベルの学力や専門知識が求められるものもあるでしょう。ただ、インターンシップの内容が実務経験ではなく、テーマを与えてのグループワークということであれば、企業による「書類選考」や「適性・学力検査」、ましてや「面接」までしての絞り込みというのは行き過ぎで、まさに採用活動の一環と考えられても仕方ないでしょう。

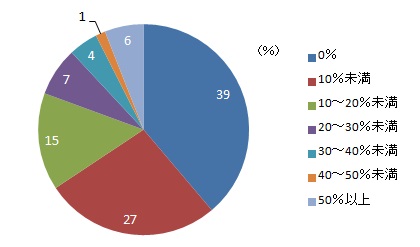

6割の企業でインターンシップ参加者から内定者

昨年インターンシップを実施した企業に、インターンシップ参加者のうち、最終的に内定につながった学生の割合はどのくらいかを質問してみました。これはインターンシップで選考したケースだけでなく、採用活動終了時点での結果論として、インターンシップ参加者のうち内定に至ったものがいたというケースまでを含んでいます。

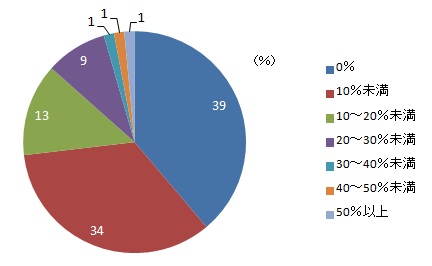

インターンシップ参加者から内定者が1人も出なかった企業は39%、つまり残り6割の企業ではインターンシップ参加者から内定者が生まれています[図表3]。「10%未満」が27%で最も多いものの、中には「50%以上」という企業が6%もあります。インターンシップに参加した2人に1人以上が内定していることになります。

[図表3]インターンシップ参加者のうち、内定につながった学生の割合(全体)

もちろん、インターンシップに受け入れた人数によって、この割合が持つ意味は大きく異なってきます。例えば、2人受け入れて、うち1人が内定していれば「50%以上」となるわけです。多くはそういった例ですが、中には、受け入れ人数が「20人」で、内定率が「50%以上」という企業(情報サービス・インターネット関連、51~100名)もありました。驚くべき割合です。

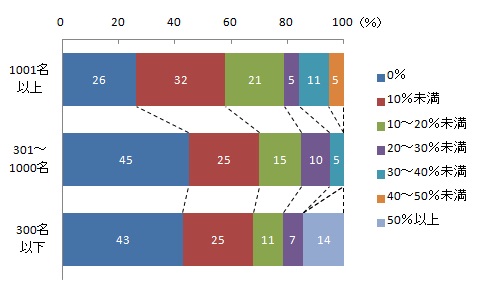

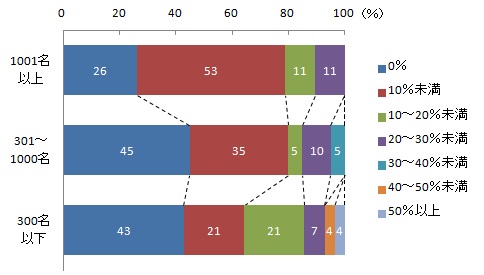

内定者の割合を企業規模別に見たデータが[図表4]です。大企業では、内定者が「0%」の企業割合が26%と、他の企業規模と比べると最も低い反面、「30%以上」の割合が合わせて16%と最も高くなっています。大企業ほど、採用活動においてインターンシップを有効活用できていることが分かりますね。

[図表4]インターンシップ参加者のうち、内定につながった学生の割合(企業規模別)

内定者の1割以上がインターンシップ参加者の企業は27%

今度は見方を少し変えて、内定者に占めるインターンシップ参加者の割合を見てみましょう[図表5]。もちろん集計対象は、昨年インターンシップを実施した企業だけです。

内定者にインターンシップ参加者が1人もいない企業は39%。前述した「(インターンシップ参加者における内定者が)0%」の企業とイコールですので、当然同じ割合となります。最も多いのは「10%未満」で34%、つまり3社に1社は1割未満ということになります。内定者に占める割合が「10~20%未満」は13%、「20~30%未満」は9%と、割合が高くなるにつれ企業は少なくなっていきます。ただ、中には「50%以上」という例(その他サービス、101名~300名)もあります。

[図表5]内定者に占めるインターンシップ参加者の割合(全体)

こちらも企業規模別に見てみましょう[図表6]。大企業と中堅企業では「10%以上」の割合は2割程度、中小企業に至っては4割近くに上ります。もちろん全体の採用人数の多寡がありますので、採用人数の少ない中小企業のほうが割合は高くなりがちです。中小企業こそ、広く募集をかける採用活動よりも、インターンシップに受け入れてお互いにじっくり見極めた上で選考をするやり方のほうがミスマッチのない、効率的な採用ができそうです。2016年卒採用に向けて、今夏は中小企業でも初めてインターンシップを実施する企業が急増しています。その結果が来年どう出るのか、期待したいところですね。

[図表6]内定者に占めるインターンシップ参加者の割合(企業規模別)

インターンシップのあるべき姿とは

最後に、インターンシップの在り方について、各企業から寄せられた声を紹介します。

・インターンシップ受け入れ企業というとイメージは良いが、採用に直結しないインターンシップは負担としか思えない(商社、301~500名)

・内容の薄いインターンシップはかえって学生の評判を落とすのでやらないほうがよいと考えている。1日と期間は短いが内容の濃いものにしたい(医薬品、101~300名)

・企業、学生、大学がインターンシップに求める成果が異なり、効果も定義も非常に曖昧になっているように思える。インターンシップに実効性を持たせるためには、各大学が企業・学生双方にとってのメリットを明確化するような橋渡しとしての役割を担う必要がある(通信、501~1000名)

・学生が就職する上で「職業観」「仕事観」というものを事前に知る機会になればと思っています。そのため、1人でも多くの社会人と接する機会にしてもらえるよう、インターンシップ期間中には、多くの部署の者と話す機会を設けています(フードサービス、5001名以上)

・インターンシップから選考直結へとつながる流れは、「青田買い」と言われて非難されることもあるが、一つの理想的なマッチングの手段でもあり、今後その流れが日本でも定着していくと考えられるし、むしろ推進していくべきではないのかと考える(もちろんインターンシップ以外の選考窓口はきっちり残す前提で)(情報処理・ソフトウェア、501~1000名)

・これまでは大学とのコネクションなどを考慮して受け入れを断ることが少なかったが、今後は選考と同様、応募者を切っていくことが必要になってくると感じている(通信、5001名以上)

・学生にとっては『就活のツール』、企業にとっては『選考のための手段』になってしまっているので、「インターンシップ」以外の名称をつけるべきでは? とも思う(百貨店・ストア・専門店、501~1000名)

・3月解禁となる対策として、就職ナビがインターンシップに力を入れるのは日程変更の本来の趣旨に合わないと思います(百貨店・ストア・専門店、51~100名)

・本当に仕事を学ぶためなら、1日や2日ではなく1~2週間はインターンシップを実施すべきだと思うが、経団連に採用活動を左右され、就職情報会社にあおられ、ほとんどの企業は本来のインターンシップではない違う目的のために実施しなければならないこの状況は、少し異常だと思う(情報処理・ソフトウェア、51~100名)

・当社のようなB to Bの中小企業にとって、入社後のギャップを避ける一つの方法ではある。ただし、現状は解禁日前の裏技的位置付けなので、釈然としないものがある(運輸・倉庫・輸送、301~500名)

就業体験を通じた学生のキャリア開発というインターンシップ本来の理念と、採用活動に活用せざるを得ない現状の中で葛藤を続ける企業の姿が浮かび上がって来ます。そのどちらも「インターンシップ」と呼ぶことが混乱の元になっているのかもしれませんね。

ただ、インターンシップはもはや採用・就職とは切り離せないものとなっていることは歴然とした事実です。インターンシップ先進国である欧米では、インターンシップからの就職が当たり前のルートとなっているように、インターンシップを学生のキャリア支援だけにとどめることにはどだい無理があります。インターンシップを採用・就職に活用することを、就職後のミスマッチ低減のためにも、むしろ推進していくべきだと考えます。インターンシップの在り方については時期の問題を含め、意見の分かれるところだと思いますが、学生と企業、そして大学にとって、それぞれがメリットを感じられるものに変容していくことができればと思います。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役/HR総研 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ株式会社)。 http://www.hrpro.co.jp/