代表 寺澤康介

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤です。

リクルートキャリアやマイナビから発表される2015年卒業予定者の就職内定率調査を見ると、前年同月比でプラス6ポイントとなるなど1カ月程度早い進捗状況となっており、学生にとっての就職環境は大きく好転しているようです。ただ、企業側から見た場合には、優秀学生の獲得合戦が激しくなっていることを意味しており、その危機感から早くも2016年卒業予定者に向けての採用戦線がスタートしています。今回は、HR総研が7月に実施した調査をもとに、「インターンシップ」について見ていきたいと思います。

インターンシップはもはや採用手段の一つ

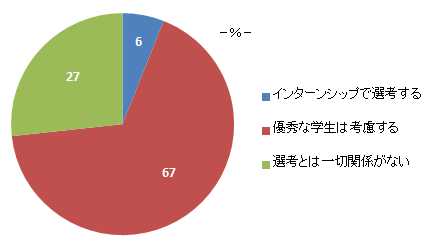

インターンシップと採用選考の関係を尋ねたところ、「インターンシップで選考する」とする企業こそ6%と少数派にとどまるものの、「優秀な学生は考慮する」と回答した企業が67%に達しました[図表1]。「選考とは一切関係がない」とする企業は27%に過ぎません。インターンシップ参加者の中で優秀だと思われる学生については、第2弾のインターンシップに誘導したり、こまめな連絡を取るなどして正式応募につなげるとともに、他の学生とは違う選考ルートを用意したりする予定なのです。

具体的なフォロー例を見てみましょう。

・受け入れ職場の現場社員との継続的な接触、採用イベント・選考への誘導(5001名以上/通信)

・定期的に資料等を送ったり、現場見学・OB訪問を優先的に行う(1001~5000名/建設・設備・プラント)

・リクルーター等の接触をさせつつ、就活の状況等を確認させる(1001~5000名/精密)

・1WEEKインターンシップへの参加案内を行う。リクルーターをつけて継続的にコミュニケーションを取る(501~1000名/食品)

・アルバイト等で雇用し、内定につなげる(501~1000名/商社)

・学生アルバイトを案内して、互いに見極め合う(501~1000名/百貨店・ストア・専門店)

・入社意思を尋ねる。食事などで面談をする機会を設け、人間性を探りマッチングを検討する(101~300名/建築・土木・設計)

・優秀者のみを集めた特別なインターンシップを実施する(101~300名/情報サービス・インターネット関連)

復活する1Dayインターンシップ

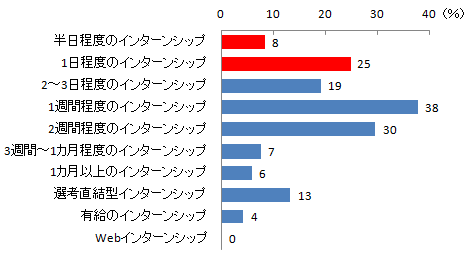

今年実施するインターンシップのタイプを尋ねたところ(複数回答)、経団連が「5日間以上」をインターンシップの条件としていることを受けて、トップは「1週間程度」の38%、次いで大学の単位認定の対象となる「2週間程度」の30%となっています[図表2]。ただし、その次には「1日程度」が25%の企業で実施されているほか、「半日程度」も8%あり、両方を合わせると33%にもなります。いわゆる「1Dayインターンシップ」ですが、前年と比べるとこれが大きく伸びています。前年の調査では、「1週間程度」37%、「2週間程度」33%と今年とほぼ同様の数字でした。ところが、「1日程度」は16%、「半日程度」は8%の合計で24%でしたから、9ポイントも増えていることになります。

「職場での就業体験」という本来のインターンシップでは、受け入れられる学生の数が極めて限られること、職場の協力を得ることが大変なこと、受け入れられる拠点が限られることなど、多くの課題を抱えています。参加する学生にとっても、会場が本社あるいは本社に近い拠点となると、本社が集中する首都圏での実施が大半となり、地方の学生にとっては経済的にも負担が大きいものになります。両者の課題を解決する一つの方法が「1Dayインターンシップ」になります。

「1Dayインターンシップ」は社外の会場で行うことが多く、職場の協力がなくても人事部門だけで運営が可能です。また、人数的にも1回で数十人から100人程度を受け入れることも可能ですし、同じプログラムを複数の拠点で開催することも容易です。

拡大する受け入れ人数と開催拠点数

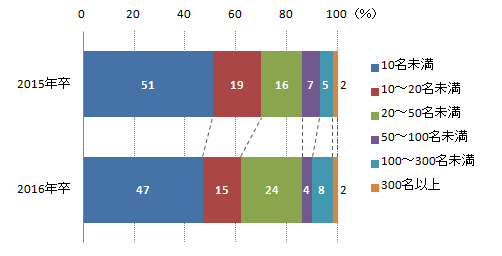

インターンシップで受け入れる人数規模を前年と比較してみたところ、「10名未満」とする企業が依然として最も多く5割近くを占めるものの、「20名以上」とする企業の割合は30%から38%へ、「100名以上」とする企業も6%から10%へと増加しています[図表3]。

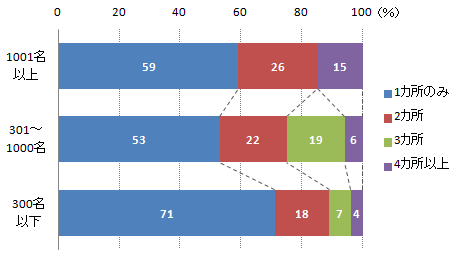

今回の調査で初めて、インターンシップを実施する拠点(都市)の数についても聞いてみました[図表4]。前年のデータがありませんので比較はできないものの、実施する拠点の数は増えているものと推測されます。ファーストリティリングや日本マクドナルドなど店舗でのインターンシップを実施しているケースでは、これまでも複数の拠点で実施していましたが、事務所・研究所内でのインターンシップとなると1カ所かせいぜい2カ所が限界でしょう。ところが今回の結果を見ると、複数拠点で受け入れを行う企業が中小企業でも3割近く、中堅企業では5割近くに上っています。複数拠点で実施するインターンシップの多くは「1Dayインターンシップ」になります。単に受け入れ人数の拡大だけでなく、各地の学生とのコンタクトを図ろうとする動きになります。まさに、プレセミナーの様相を呈しています。

7割前後の企業は予定通りの応募者を獲得

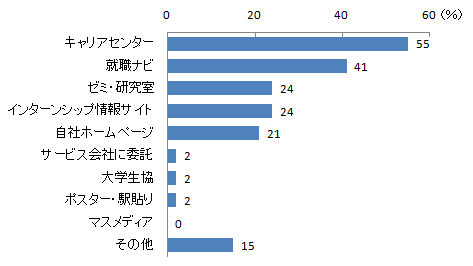

インターンシップの募集方法[図表5]と応募状況[図表6]を見てみましょう。

募集方法では、「キャリアセンター」がトップで、全体の55%と半分以上の企業が「キャリアセンター」を通じて募集しています。大学でマッチングした学生を送り込んでもらうほか、自由応募タイプのものについても募集要項の掲示等を依頼している模様です。

次いで「リクナビ」「マイナビ」等の「就職ナビ」の41%になります。6月15日時点でのインターンシップ情報の掲載数は、「リクナビ2016」は昨年の2倍以上となる2869社、「マイナビ2016」も1465社に上りました。各就職ナビは、採用広報の解禁日となる3月1日までの間、メインコンテンツとしてインターンシップ情報を網羅することで、早期の会員登録を狙っているわけです。

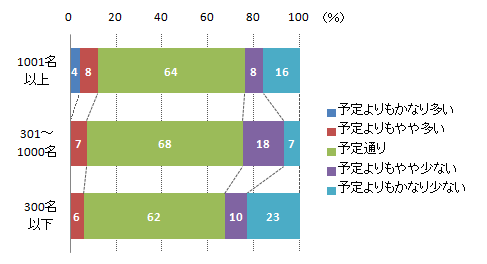

これだけ多くの企業がインターンシップを募集するとなると、当然学生の応募を奪い合う形となり、応募者を獲得するのに苦戦する企業が多くなることが予想されますが、意外にも7割前後の企業は想定する応募数を獲得できているようです。中には「予定よりもかなり多い」という大企業もあるようです。就職スケジュールが大きく繰り下げとなる中、インターンシップの重要性がこれまで以上にクローズアップされ、扇動されている面も大きいでしょう。

大企業でも地方企業や研究職限定のインターンシップは集客に苦戦しているようです。

工夫の跡が見られるプログラム内容

今回調査の回答によると、昨夏実施されたインターンシップで、学生の評判が良かった企業とその理由は以下のようになっています。ぜひ参考にしてください。

【1位】 三井住友海上火災保険

・ワークや難しい課題が豊富で非常にやりがいがあった

・内容は損保だけにかかわらずさまざまな業界で通用するビジネスの基本を学べた

・グループディスカッションの訓練になった ほか

【2位】 ニトリ

・グループディスカッションのフィードバックがあり、早い時期にそのような機会を与えていただき良かった

・チームごとにプレゼンテーションを行うたびに順位付けとフィードバックももらえたので、毎日刺激があり、論理的思考力が身に付いた

・1Dayインターンだったため、とても効率的だった ほか

【3位】 Plan・Do・See

・ブライダルを作るワークがあって仕事のイメージが浮かんだ

・会社の雰囲気、どのように働くのか働き方の一部が垣間見ることができた

・社員の方が飾らずにお話してくださった ほか

インターンシップにおける重要なキーワードは「成長感」です。楽な課題ではなく、難しい課題が達成感につながり喜ばれるとともに、フィードバックも求められます。フィードバックも他の参加者と比較してのコメント、あるいは順位付けまでされることが好評なようです。

最後に、今年のサマーインターンシップのプログラム内容について、企業から寄せられた具体例をご紹介します。

・理系大学院生を対象にした「研究インターンシップ」。修士初任給並みの給与を支払い、研究成果を出してもらうことを期待して研究所の職場に受け入れる(5001名以上/通信)

・物流基礎知識の習得、航空貨物現場見学・実習、社員との意見交換、新規事業案のディスカッション等(5001名以上/その他サービス)

・職場での設計・開発業務体験。通常の業務を社員と同様に行ってもらう(5001名以上/電機)

・初日にオリエンテーションとして、総務系および生協についてレクチャー、以後、営業部門で2~3日程度同行研修し、最後に支払部門での実務経験など(1001~5000名/保険)

・実際のプロジェクトに入ってもらい、職種別に仕事を体験してもらいます(501~1000名/情報処理・ソフトウエア)

・1DAY:業界・会社説明、営業や事務職業務に関する体験型グループワーク、1WEEK:営業との同行訪問、サンプル調理実習、工場見学 等(501~1000名/食品)

・1週間にわたる「企業実務の理解」というテーマに基づき、営業同行や間接部門業務の体験。ほか、グループディスカッション(101~300名/商社)

次回もインターンシップを中心に見ていきたいと思います。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけHRプロ株式会社 代表取締役/HR総研 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。著書に『みんなで変える日本の新卒採用・就職』(HRプロ株式会社)。 http://www.hrpro.co.jp/