藤原 誠司

株式会社SDIコンサルティング 代表取締役

■INDEX■

第1回 まさに今、360度評価制度を見直す好機

第2回 360度評価の新たな可能性―組織の活力アップ、人材育成の仕組みとしても効果あり

第3回 さまざまな人事問題の解決を支援する―360度評価の新たな活用方法

第4回 360度評価の効果を高めるために

※本記事は2009年6~8月の連載解説を再掲してご紹介するものです

1 進化する360度評価の活用方法~前回の振り返り~

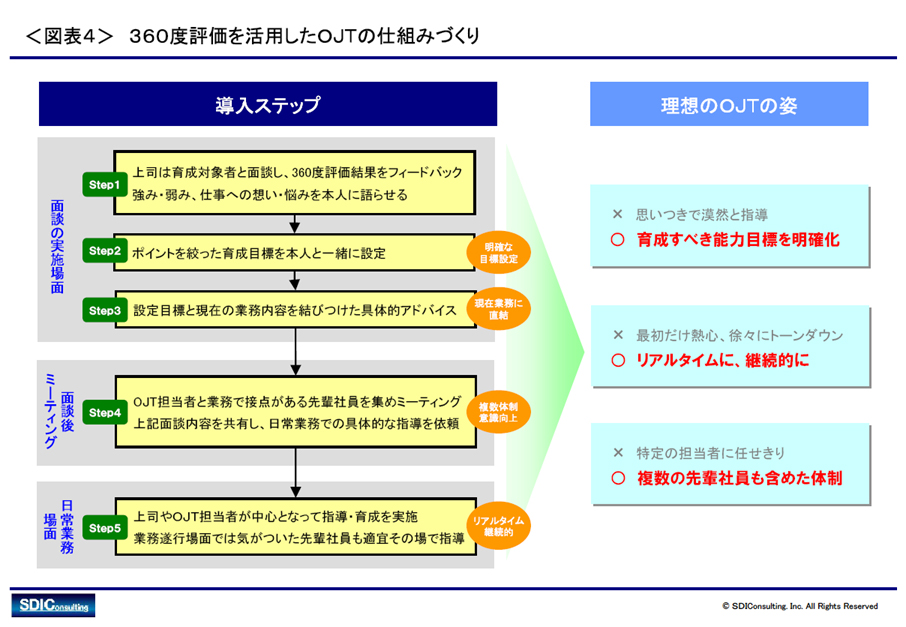

前回は、360度評価について「現在多くの企業で行われている活用方法」と「今後注目が集まる活用方法」とを対比させながら、「進化する360度評価の活用方法」の着目すべき観点として、以下の三つを挙げた。

①「個人」から「組織」への展開

②「気づき」から「実践能力強化」への展開

③「単独活用」から「連携活用」への展開

今回は、上記の①と②の観点を取り上げ、360度評価が「人材育成」と「組織開発」といった二つの人事部門の重要なテーマに応用でき、かつ効果を上げるツールとなり得ることを解説する。

すなわち、360度評価を単独で活用するのでなく、OJTや研修と組み合わせることで、人材育成手法として高いコストパフォーマンスを引き出すことができる。また、360度評価のコミュニケーション機能に着目することで、組織の活力を引き出し、組織力を強化していくことができるわけだ。

<図表1 「人材育成」と「組織開発」という二つのテーマ>

2 人材育成手法としての360度評価の限界と可能性

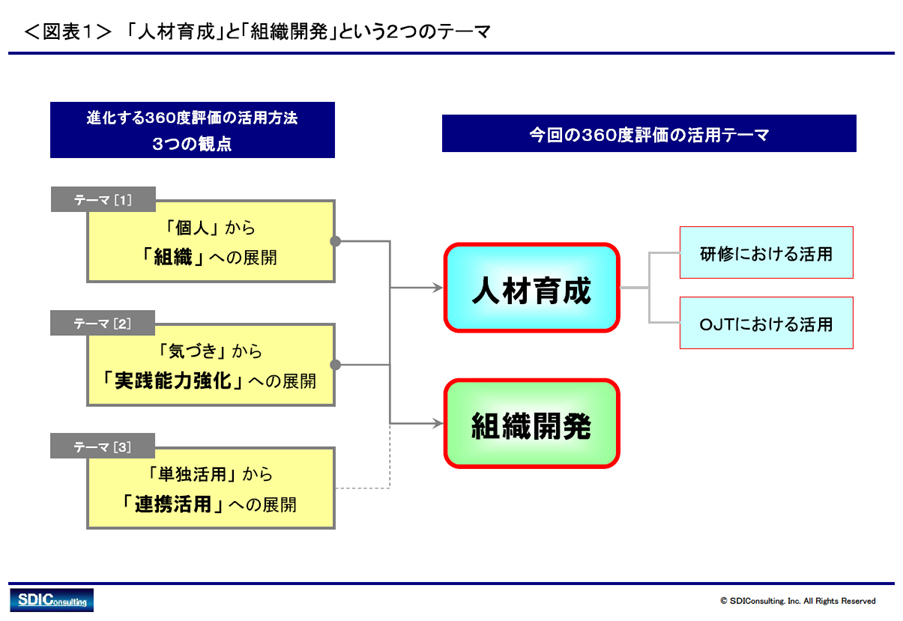

360度評価を活用した人材育成といえば、「個人結果を本人にフィードバックし、気づきや自己理解を促す方法」が定番である。そして、この方法は、360度評価を実施した多くの企業でも行われていることだろう。

個人結果を本人にフィードバックすることは、とても意味があり、人材育成においても重要なことである。360度評価の実施効果は、本人へのフィードバックがあってこそ高まり、これをなくして360度評価の良さを語ることはできない。

<図表2 ジョハリの窓の考え方>

しかし、ここで冷静に考えてみたい。気づきや自己理解はあくまで人材育成のきっかけづくりであり、これだけでは人材育成として必ずしも十分に機能しない。人材育成のあるべき姿は、成果創出や業績向上を念頭に置いた現場における実践能力の向上であり、気づき、自己理解だけで終わってしまうだけでは不十分である。そのため、それに続く次の一手が重要となってくる。

そのことを考える上で注意すべきなのは、「行動の質(スキル)が問われる項目」に対する人材育成である。例えば、「問題を論理的に考え分析している」「自分の考えを分かりやすく伝えている」といったような設問項目に対しては、360度評価のフィードバックによる気づきや自己理解だけでは向上が見込めない。

これらの項目を向上させるためには、行動の質を高めるためのスキル習得が必要であり、研修や上位者からの指導(OJT)を組み合わせた人材育成の仕組みづくりが求められる。

以下に、その一例として、「360度評価と研修との効果的な組み合わせ」および「360度評価とOJTとの効果的な組み合わせ」について説明する。

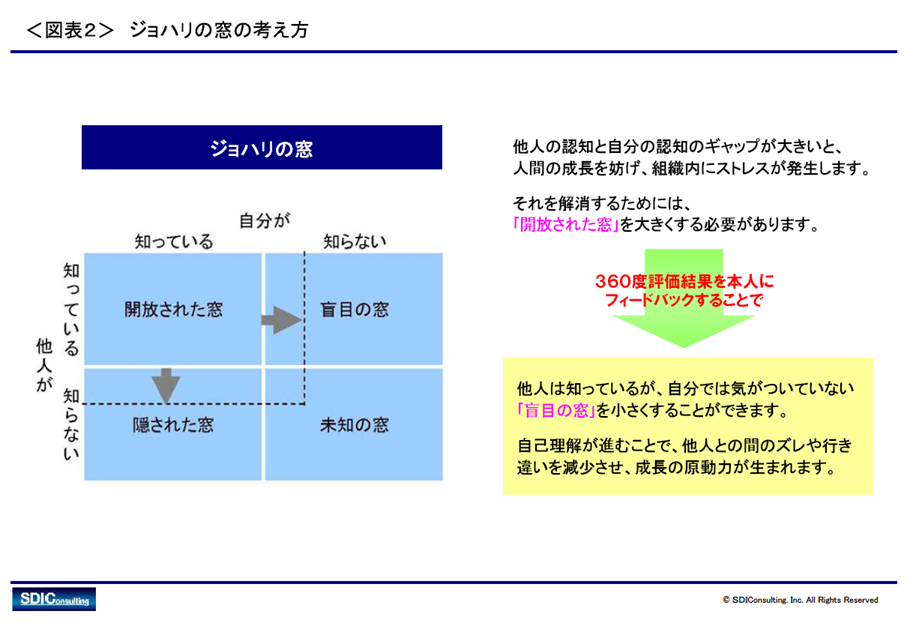

3 「研修」の効果を高める360度評価

既に多くの企業が人材育成のために、何らかの研修を実施されていることと思う。これらの研修に「360度評価のフィードバック」を組み合わせることで、その研修効果は格段に向上する。

例えば、階層別研修のケースでは、360度評価結果のフィードバックを行うプログラムを「研修の最初」に組み入れることで、研修受講者は自分の業務遂行上の強みや弱みを自覚し、強い問題意識を持って研修に臨むことができ、研修に対する真剣度が高まる。

ある会社では、マネジメントの基本を学ぶ管理職研修で初日の最初のプログラムとして360度評価結果のフィードバックセッションを組み入れている。その狙いは、これから始まる管理職研修の中で、自分は何を重点において習得すべきなのかを考えさせ、緊張感を持って研修に取り組ませることにある。その結果、以前の研修と比較して、研修中には高い集中力と自発的な取り組みがみられ、研修終了時の満足感は非常に高いものとなった。

一方で、360度評価結果のフィードバックセッションを「研修の最後」に組み合わせることも有効である。

360度評価結果に表れている自分の業務上の課題と結び付けながら、研修で学んだ内容を再整理させ、再度意識づける効果が期待できる。

なお、研修に360度評価を組み合わせる際には、研修前に担当のトレーナーに受講者の360度評価の個人結果を確認してもらうことは言うまでもない。そのことで、受講者の特徴(強み・弱み)や課題を踏まえた研修運営上の工夫・配慮を行うことができ、研修の効果をさらに高めることができる。

<図表3 360度評価と「研修」の組み合わせ>

そして何より、研修内容を業務遂行の場で実践・定着させるには、研修実施後、一定期間が経過した段階で、再び360度評価を実施することをお勧めしたい。

ここ数年間は研修ブームといえるほど、多くの企業では人材育成のため投資が活発に行われ、さまざまな研修が実施されてきた。しかし、2008年秋からの世界同時不況によって企業業績は低迷し、人材育成の投資は急激に絞り込まれている。新たに研修を実施することは厳しい経営環境下では困難になってきている。

また、いくらすばらしい研修内容であっても、研修会場を出て自分の職場に戻り、いつもの忙しい毎日を過ごしていると、研修で学んだ内容をすっかりと忘れてしまうのが常である。研修内容を現場に定着させることは研修実施部門の永遠の課題といえる。

このような状況の中、新たな研修を導入するのではなく、以前実施した研修内容のリマインドと現場への定着を図ることを目的として、360度評価に注目が集まり始めている。

その活用方法は、研修を実施した一定期間後に、研修内容を反映した項目を使った360度評価を実施して対象者本人へフィードバックするというシンプルなものである。

対象者本人は自己評価プロセスにおいて、その研修で習得した内容を思い出すという効果があるだけでなく、その結果をフィードバックされることで、自分がどれだけ現場で実践できているのかを理解することができる。それを踏まえて、今後行うべきことを自ら内省させ、行動の新たな改善計画を立案させることで、研修内容の一層の復習理解・習得が進み、能力の向上が図れる。

そして、このことは同時に、多くの企業が関心の高いテーマである「研修の効果測定」につなげることもできる。実施した360度評価の結果は、研修内容の現場実践度のバロメーターとして効果測定の目安となる。

ただし、実際にこれを実現するには、研修前と比較した変化を浮き彫りにするような質問にするなど、質問項目の設計段階で工夫を施す必要があるが、効果測定ツールとしての360度評価には注目すべきである。

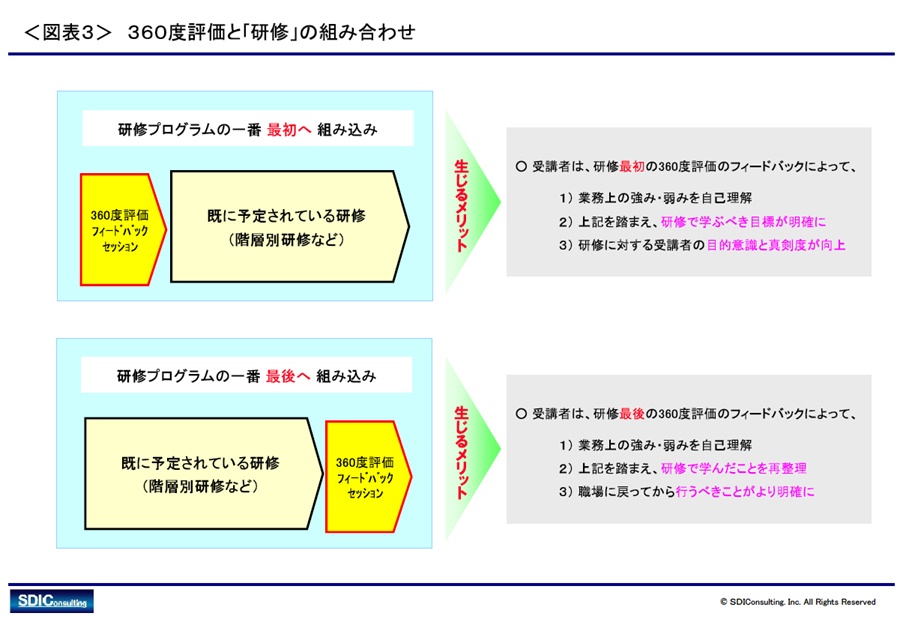

4 「OJT」の機能を高める360度評価

そもそも、OJTにおいて高い効果を上げるためには何が必要であろうか。理想的なOJT

のとして、ここでは以下の3点を挙げておきたい。

―漠然と指導するのではなく、育成すべき能力(目標)を事前に明確にしておくこと

―実際の仕事内容と結び付けながらリアルタイムに、そして継続的に指導を行うこと

―特定の育成担当者に任せきりにするのではなく、職場複数人で関与すること

これらを実現させるためには、360度評価を活用したOJTの仕組みづくりをお勧めしたい。

以下に、その導入ステップの一例を紹介する。

Step1

まずは、上司が育成対象者と面談を行い、360度評価結果をフィードバックする。

それに基づきながら、強み・弱みや仕事に対する想いや悩みなどを本人から引き出す。

Step2

上記内容を踏まえて、「行動を見直すことで短期的に改善していくもの」と「中長期的にスキル習得し改善していくもの」といった二つの観点から、今後、どの行動・スキルに注力して向上していくのかを本人と相談しながら、ポイントを絞った育成目標を設定する。

Step3

上記で目標設定した行動・スキルと育成対象者の現在の業務内容とを結び付け、実際の業務における行動改善やスキル習得の仕方について具体的なアドバイスを行う。

Step4

上司は上記面談後に、OJT担当者、業務で育成対象者と接点がある先輩社員を集めたミーティングを実施する。上記面談内容を共有し、実際の業務において気がついた場合は、具体的な指導を積極的に行って欲しいことを依頼する。ここで重要なことは、漠然とした育成依頼を行うのではなく、明確な育成目標と具体的な指導イメージを共有しながら、育成意識を組織内に醸成するということである。

Step5

上記ミーティング後は、OJT担当者が中心となって育成対象者を指導するものの、日常の業務遂行場面においては、気がついた先輩社員が適宜その場で指導を行う。

OJTによって実践能力の向上を図るためには、上司とOJT担当者が高い意識を持って指導を行うことが重要ではあるが、育成対象者と職場で接する先輩社員にも育成課題を共有し、リアルタイムに、そして継続的に指導できる仕組み・体制を整備していくことが大事である。

360度評価は、育成対象者の職場における行動状態を明らかにするだけでなく、効果的なOJTの仕組みを作り出すためのツールとして重要な役割を担う。

特に、組織のフラット化によってOJT担当者が不明確になり、人材育成の機能が弱まっている組織においては、360度評価を活用した人材育成の意識づけと明確な仕組みづくりは、大変有意義な方法であるといえる。

5 「組織開発」を進める360度評価

現在の組織の状態について、以下のような点で悩まれている人事部門の方も多いのでは

ないだろうか。

―上司と部下とのコミュニケーションが希薄化している

―成果主義によって視点が個人の仕事に集中し、お互いの関心が薄く、協力する関係が乏しい

―自分の仕事の状況を分かってもらえず、そして相談もしにくい

―本人に直接言いたいことも言えず、うっぷんを溜め込み、組織全体がストレスを抱えている

ここ数年、組織のフラット化によって管理職比率が減少し、その分、1人当たりの管理職の負荷が増加したことに伴いマネジメント機能は低下している。また、プロジェクトチームによる業務遂行の増加によって、上司による部下の行動把握に支障を来しているといった弊害が生じている企業は少なくない。また、その傾向は、上司や先輩社員と若年層社員との価値観の違いによって、ますます深刻化している。

そして、このような状態が続けば、組織力の低下どころか、組織の機能不全さえ起こしかねない状況にある。

組織の状態をよくするための方法論の一つに「組織開発」がある。

一見、「組織改革」や「組織変革」と似ているが、「組織開発」はそれらとは意味が異なる。ここでいう「組織開発」とは、「今の組織が新しい方向へ大きく変わる」というよりも、「組織が元々持っていた強さを引き出す」、または「組織が元気になり、活力を取り戻す」という意味で使っている。

さまざまな書籍や論文では、「組織開発」を進める上での大事なキーワードとして、「ビジョンの共有」「リーダーシップの発揮」「チームワークの強化」などを挙げている。

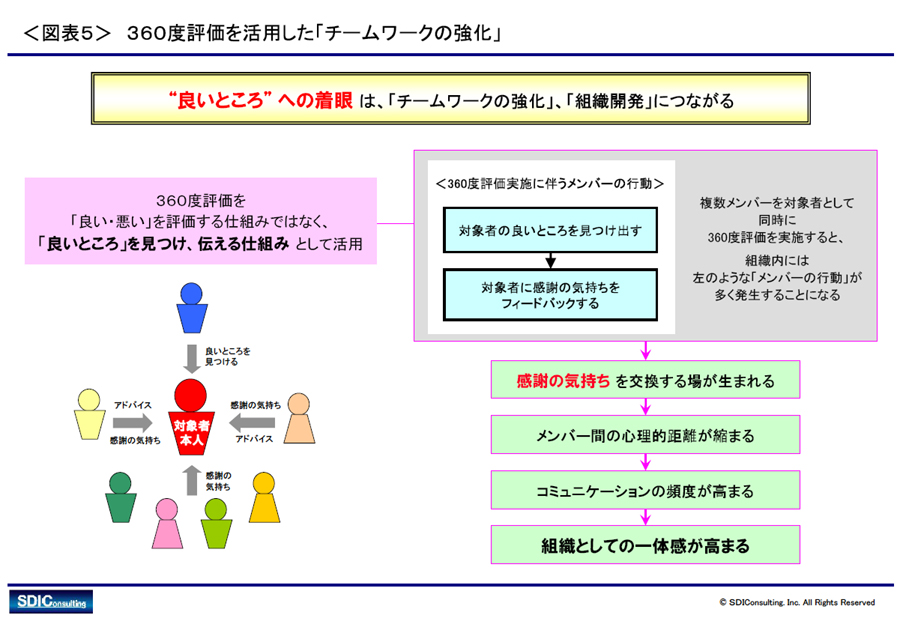

「ビジョンの共有」は、ビジョンの内容はもとより、それを共有していくプロセスが重要になる。また、「リーダーシップの発揮」は上位者の部下へのかかわり方がポイントである。そして、何よりも一番重要な「チームワークの強化」は、相互理解と相互補完、そして、そのプロセスにおいて同僚に対する感謝という感情を醸成させることが大事であり、それが組織の一体感へつながっていく。

これらのキーワードに共通するのは、「コミュニケーション」であり、コミュニケーションを活性化させる「場」や「機会」をいかに作り出していくかが、「組織開発」を実現する上での要諦となる。

360度評価は、対象者の行動を周囲が観察して評価シートに回答し、その結果を集計して本人にフィードバックする仕組みだが、見方を変えれば、対象者の良い行動を見つけ出し、回答を通じてアドバイスや感謝の気持ちを伝えることができるコミュニケーションの機能を持っている。

例えば、単に行動を評価する質問だけでなく、評価シートに自由記述欄を設定して、「彼(彼女)の良いところ」「彼(彼女)に対する感謝」など、言葉にしては面と向かって言いづらいことや普段から感じている些細なことを記入してもらい、その情報を行動の評価結果と一緒にフィードバックする。これを組織内の複数人を対象者として同時に360度評価を実施すれば、職場メンバーが相互にフィードバックし合うことになり、お互いの良いところを理解したり、アドバイスや感謝を交換したりする場を作り出すことができる。

相互に「感謝の感情」を交換させることで、お互いの心理的距離が縮まり、そのことで、日常のコミュニケーションも活発化して、組織全体の一体感へと発展していくきっかけとなり得る。

従来の「360度評価」では、あまり強調されてこなかった活用方法であるため、多少違和感があるかもしれないが、360度評価のコミュニケーション機能に着目した「お互いの良いところの発見と共有」「感謝の交換」をテーマとした相互理解の場づくりは、組織開発の実現に向けた「チームワークの強化」という面で非常に有効な方法である。

その際に大事なことは、組織リーダーの存在である。360度評価の機能を正しく理解した上で、上記のような「場」や「機会」を創出し、相互のコミュニケーションを推進すること。そして、ファシリテーターとして、メンバー同士を結び付ける潤滑剤のような役割を担うことが求められる。そして、そうしたリーダーの存在が、360度評価を組織に活かしていく上で、一過性の取り組みに終わらせない仕組みとして機能することになる。

360度評価は組織開発において、対象者、実施方法、設定する質問内容などを工夫しながら活用することで、オープンな組織づくりを推進する強力な手法になり得る。

<図表5 360度評価を活用した「チームワークの強化」>

次回は、人事部門で近年注目が集まるテーマと360度評価との連携について説明したい。

藤原 誠司 ふじわら せいじ

藤原 誠司 ふじわら せいじ

株式会社SDIコンサルティング 代表取締役

神戸大学工学部大学院修士課程修了後、リクルートに入社。その後HRR社(現リクルートマネジメントソリューションズ)にて360度評価の拡販プロジェクトリーダー、人事コンサルタントとして多数・多様の360度評価の設計、導入支援を推進。360度評価に関する執筆活動やセミナー、学会発表など多数。2007年にSDIコンサルティングを設立し、360度評価を中心とした人事・教育に関するソリューションの提供に従事。

【会社概要】株式会社SDIコンサルティング

事業概要 360度評価ソリューション

設 立 2007年9月

資 本 金 1000万円

東京本部 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-7 ダイアパレスビル10階

TEL 03-6431-9181

FAX 03-6431-9182

URL http://www.sdi-c.co.jp/