藤原誠司

株式会社SDIコンサルティング 代表取締役

■INDEX■

第1回 まさに今、360度評価制度を見直す好機

第2回 360度評価の新たな可能性―組織の活力アップ、人材育成の仕組みとしても効果あり

第3回 さまざまな人事問題の解決を支援する―360度評価の新たな活用方法

第4回 360度評価の効果を高めるために

※本記事は2009年6~8月の連載解説を再掲してご紹介するものです

1 360度評価の現状~導入率や世間の動向~

「360度評価」や「多面評価」という言葉は、企業の人事部のみならず、多くのビジネスパーソンにおいても、随分と浸透してきた感がある。

例えば、日本経済新聞社が毎年発表している「働きやすい会社ランキング」の調査指標には「360度評価の実施の有無」が入っていることはその表れであるといえよう。

特に、成果主義の見直しが叫ばれ始めた2004年の上記調査では、「ビジネスマンが重視している項目」の19位に「360度評価実施の有無」がランキングされている。これは、「女性活用(女性の管理職の昇進のしやすさなど)」とほぼ同じ重視度であった。

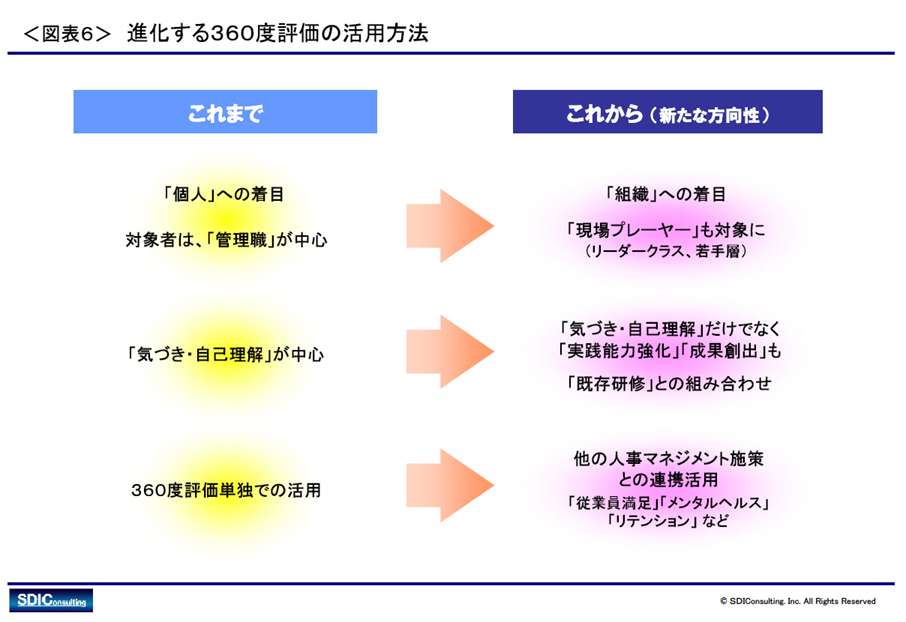

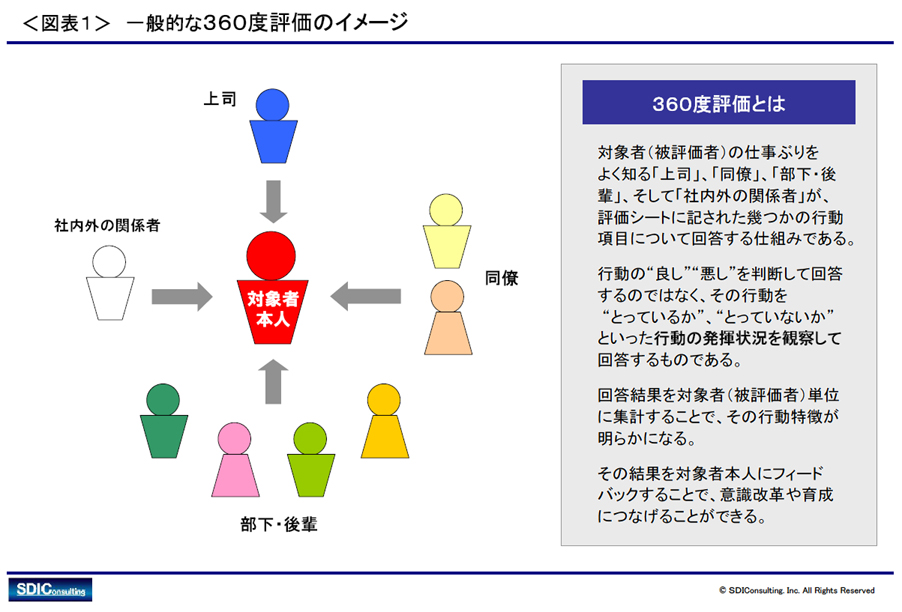

ところで、「360度評価」は別名「多面評価」と呼ばれ、名前のごとく、「直属の上司・同僚・部下・他部門の者などにより多面的に評価する制度」と定義されている(厚生労働省「平成14年雇用管理調査」より)。

しかしながら、本来、「360度評価」は「評価制度」の一手法というよりも、「意識改革」や「育成」などの場面において持ち味を発揮する人事マネジメント手法といえる。したがって、「360度フィードバック」や「多面観察」とネーミングされるほうが本来の機能を正しく表現しているといえよう。

<図表1 360度評価のイメージ>

日本企業における360度評価の導入率は、15%程度といわれている。大手企業を調査対象とした日本経済新聞社の「働きやすい会社ランキング2008」では、28%となっており、大企業での導入が進んでいることがうかがえる。ここ数年の導入率の変化についていえば、新たに導入する企業もあれば、実施を中止する企業もあり、おおむね横ばい傾向といえる。

一方で、アメリカの企業では、日本企業よりもはるかに導入が進んでいる。アメリカのビジネス誌『フォーチュン』が発表する、売上規模全米上位1000社のリスト、いわゆるフォーチュン1000社における360度評価の導入率は90%を超えるといったデータもある。

<図表2 360度評価の現状>

では、なぜ日本企業では導入が進まないのだろうか。どうして実施を中止してしまう企業があるのだろうか。

実際に実施を中止した幾つかの企業へヒアリングしたところ、「360度評価の本質的な機能についての理解が薄い」「効果的な活用方法を知らない」という会社が多いことに気がついた。

また、360度評価を「対象者の行動の良し悪しを判断する評価の仕組み」としか認識していない企業ほど、導入に悩んだり、うまく活用できていない傾向がある。

近年の厳しい経済環境のために、企業は、研修などの人材育成に関する投資を絞り、施策に関しては、より一層コストパフォーマンスの高さを重要しなければならない状況に直面している。それだけに、「既存の仕組みを有効に活用すること」「コストパフォーマンスの高い新たな仕組みを導入すること」は、企業にとって大きなメリットでもある。

そのような背景の中で、さまざまな人事マネジメント上の課題解決の支援を行うことができる360度評価に再び注目が集まっている。

2 なぜうまく活用できないのか?~現在の問題点~

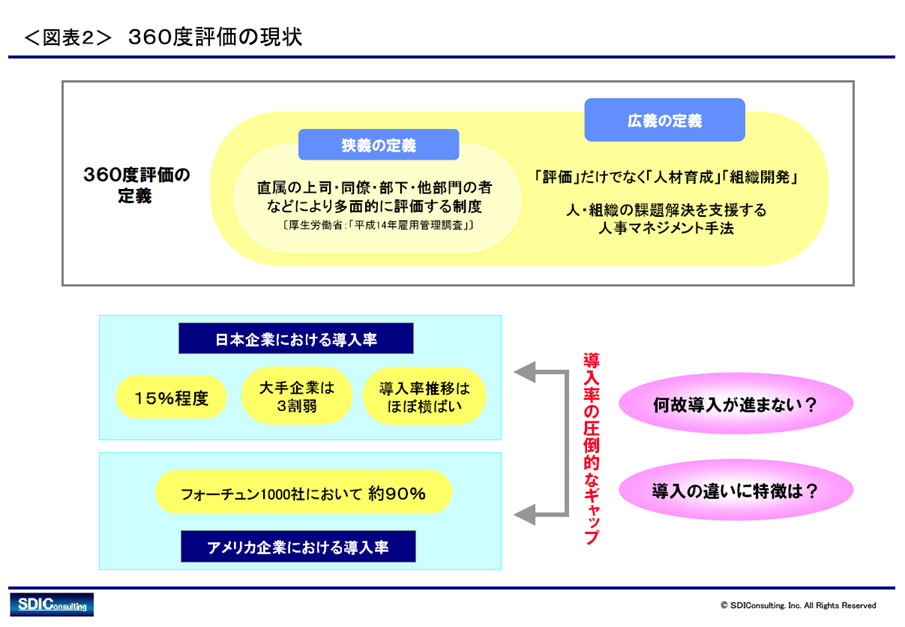

ここで、360度評価が、うまく活用できていない状況を整理してみたい。

前述のヒアリングやこれまで多くの360度評価導入支援の経験から、うまく活用できていない会社には、次のような特徴がある。

―他社がやっているという理由で、とりあえず導入した

―目的があいまいであり、明確になっていない

―対象となる従業員がメリットを感じていない

―実施が毎年の事務的行事と化し、従業員の意識もマンネリ化している

―運用が大変で、実施するだけで精一杯になっている

そして、そのような会社には、以下のような問題点がみられることが多い。

―自社の人事マネジメント上の問題を踏まえた設計・導入が行われていない

―工夫された社内広報が行われておらず、従業員への配慮がない

―フィードバックの重要性に対する認識が薄い

うまく活用できていないと考えている会社の方には、思い当たる節があるのではないだろうか。

これらの多くは、360度評価の「有効な活用方法を知らないこと」に起因している。

360度評価が本来備えている持ち味(機能)を活かすことができていない、または、誤った使い方をしているために、本来期待できる効果が得られていないのである。

<図表3 360度評価が活用できていない現状>

この状況には、私たち360度評価の導入支援サービスを提供しているコンサルティング

会社などにもその一因があるのではないかと感じている。

それは、360度評価に関する情報発信や実施ノウハウをもっと多く開示し、360度評価の導入を検討している会社への支援や、既に実施している会社に対するフォローをもっと積極的に行うべきであったという思いである。

かつて2000年の経営行動科学学会では、「なぜ、アメリカに比べて日本では360度評価が進まないのか?」というテーマについて議論された。その理由の一つとして、アメリカに比べて360度評価を提供しているコンサルティング会社、民間教育機関、専門会社の数が圧倒的に少なく、そして有効な活用情報の発信や成功事例の共有化などが十分に行われていないことが影響しているのではないかといった意見も出ていたことが思い出される。

2009年の現在においても、その状況は大きく変わっていないといえるだろう。

上記のような反省も踏まえ、本連載では「360度評価の本来の魅力とその活用方法」について、4回シリーズで紹介していく。

3 有効利用、徹底活用のための第一歩

まずは原点に立ち戻って、360度評価が持っている機能をしっかりと理解しておくことが制度を活用する上での大前提となる。

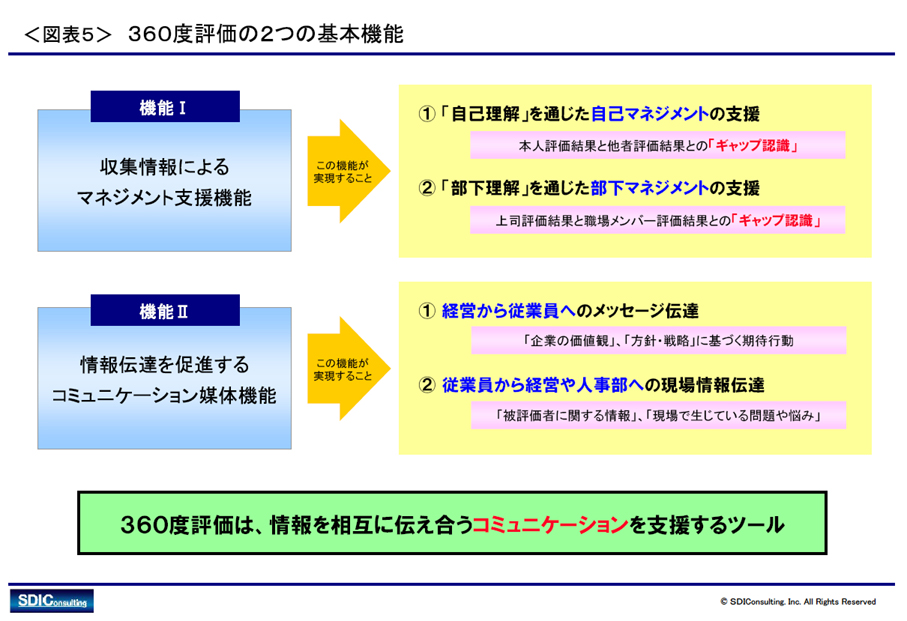

機能についてはさまざまな考え方があるが、ここではシンプルに、①収集情報によるマネジメント支援機能、②情報伝達を促進するコミュニケーション媒体機能の二つの機能を紹介しよう。

[1]収集情報によるマネジメント支援機能

360度評価は、前述のとおり「多面評価」とも呼ばれ、名前のごとく“多数の評価者”、

“多くの面(立場)からの視点”によって客観性の高い情報を収集することができる。その収集した情報は、被評価者本人にとっては「自己理解」を通じた自己マネジメント、上司にとっては「部下理解」を通じた部下マネジメントを進める上で有効な情報になる。

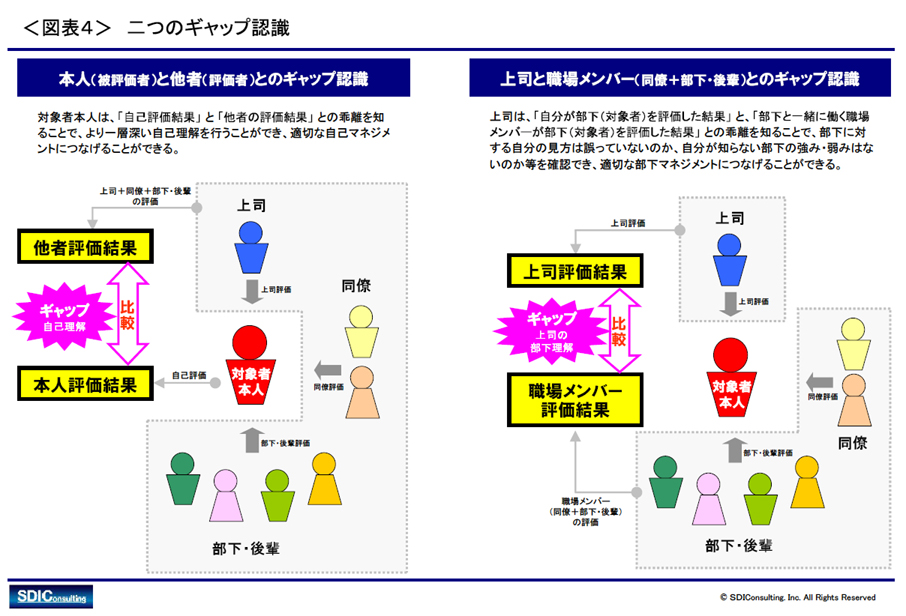

そして、「自己理解」「部下理解」のいずれの場合も、「ギャップ認識」という360度評価ならではの観点を忘れてはならない。これは360度評価の活用において大事なポイントになる。

「ギャップ認識」については、以下の二つを押さえておきたい。

①本人(被評価者)と他者(評価者)とのギャップ

自己評価結果と他者評価結果との乖離を知ることは、本人にとってより一層深い自己理解につながり、適切な自己マネジメントを支援するものである。

②上司と職場メンバーとのギャップ

上司は、自分が部下(対象者)を評価した結果と、部下と一緒に働く職場メンバーが部下(対象者)を評価した結果との乖離を知ることで、部下に対する自分の見方が誤っていないのかを確認できる。このことは上司が部下の仕事ぶりを正しく把握することにつながり、適切な部下マネジメントを支援するものである。

<図表4 二つのギャップ認識>

[2]情報伝達を促進するコミュニケーション媒体機能

360度評価は、評価シートを媒体として情報を伝達することができる。いわば、コミュニケーション手段としての機能も有している。

「情報伝達」についても、次の二つを押さえておきたい。

①経営から従業員へのメッセージ伝達

例えば、「企業の価値観に基づくバリュー行動」や「経営の方針・戦略を実現するために期待する行動」など経営からのメッセージを評価シートに表現する。被評価者のみならず回答に関与する多くの従業員は、評価(回答)という行為を通じて上記メッセージをしっかりと読み、その内容を理解することになる。

②従業員から経営・人事部への現場情報の伝達

回答にかかわる従業員は評価対象者に関する情報だけでなく、現場で生じている問題や悩みなど情報などを伝えることができる(ただし、この場合は、評価シートに自由記述欄を設けるなど従業員の問題意識を引き出すための工夫が必要である)。

<図表5 360度評価の二つの基本機能>

上記のように、「マネジメント支援」と「コミュニケーション媒体」という組織活動における重要な機能を360度評価は持っていることを理解しておくと、さまざまな人事課題に360度評価を適用させることができる。

さらには、単なる評価の一手法といったステレオタイプな運用にとどまらず、360度評価が持っている潜在的なポテンシャルをも引き出すことで、組織開発や人材育成といった面にまで踏み込んだ活性化施策として、これまで以上に高い効果が期待できる。

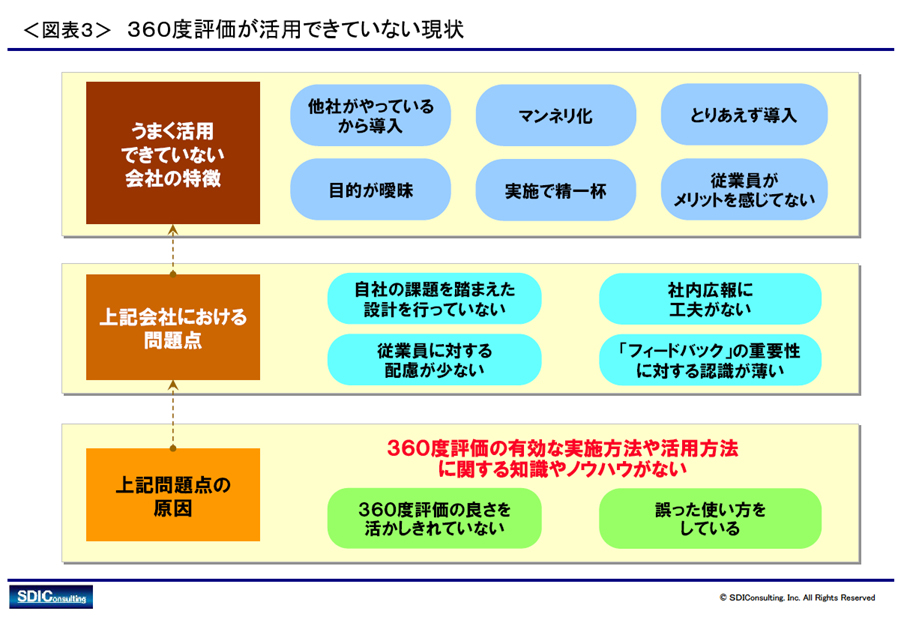

4 これからの新しい視点、進化する活用方法

これまで企業では、360度評価を「気づき・自己理解」「意識改革」「人事評価の補完資料」などの目的で活用してきたケースが多い。今回の連載では、これまでの活用方法との違いにスポットを当て、「360度評価の新たな可能性のを引き出し」、そして「進化する360度評価の活用方法」を紹介する。

今回は、以下の三つの観点から、これまでの活用方法との違いを示しながら、その全体像を説明する。

[1]「個人」から「組織」への展開

一つめの観点は、個々の「評価対象者」から「組織全体」への視点の広がりである。

これまで360度評価の実施目的は、「対象者となる個人をどうするのか」がメインであり、部長職、課長職といった「管理職」を対象に実施するケースが圧倒的に多かった。間接的な効果として組織への影響はあったものの、あくまで個人に対する効果を第一目的としていた。

しかし今後は、組織に着目し、その活性化や開発を第一目的とした360度評価の実施にも注目が集まり、企業からの問い合わせも増えている。

ポイントとなるキーワードは、「ビジョンの共有」「リーダーシップの発揮」「チームワークの強化」「組織内コミュニケーションの活性化」「育成・指導文化の醸成」などが挙げられる。

それに伴って実施対象者は、管理職層のみならず、リーダークラスや若手層などの現場プレーヤーにも広がっている。

[2]「気づき」から「実践能力強化」への展開

二つめの観点は、「気づき・自己理解」から「現場での実践につながる能力強化」への結果活用のレベル向上である。

これまで360度評価は、結果を本人にフィードバックして、職場における行動状況を自己理解させ、気づきを与えることに主眼を置いていた。中には結果を基に本人に今後の行動計画を立案させる企業もあるが、その後のフォローや現場での実践能力の強化にまで踏み込んでいる例は少ない。

今後は、単に「気づき・自己理解」で満足するのではなく、「成果創出や業績向上を念頭に置いた実践能力の強化」の実現に向けて、360度評価の実施・活用を見直す企業が現れてくる。

そのために、「360度評価のフィードバックの仕方」はもちろんのこと、「既存の研修との効果的な組み合わせ」などさまざまな工夫が必要になってくる。

[3]「単独活用」から「連携活用」への展開

三つめの観点は、「360度評価の単体活用」から「さまざまな人事施策との連携活用」、そして「人事課題の解決ならびに人事マネジメントの強化・再構築」へと活用範囲の広がりである。

これまで360度評価は、単独での活用が主であったが、今後は他の人事マネジメント施策との連携活用に注目が集まっている。最近の連携テーマとしては「従業員満足度の向上」「メンタルヘルス」「リテンション(早期退職の防止)」などが挙げられる。

これらの活用方法は、360度評価の潜在的なポテンシャルを引き出し、そして新しい人事マネジメントの在り方にも大きな影響を与えるものである。

次回以降、上記内容について具体的に論じていきたい。

藤原 誠司 ふじわら せいじ

藤原 誠司 ふじわら せいじ

株式会社SDIコンサルティング 代表取締役

神戸大学工学部大学院修士課程修了後、リクルートに入社。その後HRR社(現リクルートマネジメントソリューションズ)にて360度評価の拡販プロジェクトリーダー、人事コンサルタントとして多数・多様の360度評価の設計、導入支援を推進。360度評価に関する執筆活動やセミナー、学会発表など多数。2007年にSDIコンサルティングを設立し、360度評価を中心とした人事・教育に関するソリューションの提供に従事。

【会社概要】株式会社SDIコンサルティング

事業概要 360度評価ソリューション

設 立 2007年9月

資 本 金 1000万円

東京本部 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-7 ダイアパレスビル10階

TEL 03-6431-9181

FAX 03-6431-9182

URL http://www.sdi-c.co.jp/