撮影=戸室健介

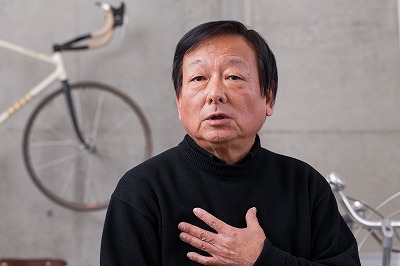

松田志行 まつだ しこう

株式会社マツダ自転車工場 代表取締役社長

1945年東京都生まれ。68年明治大学卒業後、(株)マツダ自転車工場に入社。95年に代表取締役社長に就任する。「ハンドメイド・バイシクルフェア」(日本自転車普及協会主催)で4年連続最高賞を受賞。競輪選手向けの自転車製作を担う「JKA登録自転車メーカー」でもある。自社ブランドの「LEVEL」自転車で、趣味と実益を兼ねたサイクリングが息抜きで、福島県・南会津で行う約100kmの走破も恒例行事だ。

競輪選手や一般愛好家に人気の「LEVEL(レベル)」ブランドを持つ。

職人気質(かたぎ)とマーケティング感覚を兼ね備え、話題作で業界を牽引(けんいん)する。従業員1ケタの町工場は、自転車の企画開発で注目を浴び続けてきた。

取材構成・文=高井尚之(◆プロフィール)

2012年10月24日。この日、都内のホテルで商品発表会が行われた。グローバルブランドが自転車分野に進出する内容のお披露目である。

世界有数のタイヤメーカーが手を組んだ相手は、従業員6人の町工場だった。

世界ブランドが認めた「腕」

「ヴェロ・ミシュラン」――。

タイヤメーカーのミシュランが、マツダ自転車工場と提携して出すブランド名だ。第1弾としてシティサイクル「パリ・ブレスト」を発表した。2013年3月より限定200台で一般向けに販売される。ちなみに価格は9万9750円(税込み)だ。

正確に記すと、衣料品や雑貨などを扱う「ミシュラン・ライフスタイル」(仏ミシュランの子会社)の製品として、「日直(にちなお)商会」(ミシュランの自転車用タイヤの輸入販売を行う、老舗の自転車専門商社)がライセンス生産・販売を担う。

そして、マツダ自転車工場社長の松田志行さんが、設計を担当する。

「最初に『ミシュランらしさを持つ、高級な自転車を作りたい』と話がありました。それで『ウチのブランドや私の名前が出るのですか?』と尋ねると、『その方が売りやすいでしょうね』との事だったので、『でも他所で作ると上手く作ることが出来ないと思いますよ』『でも松田さんは忙しいから作れないでしょう』『いや、作れますよ』『では作ってください』」という経緯で今回の内容に決まったという。その真意をこう語る。

「こうした提携の場合、私が監修して仕様書を作り、それに沿ってミシュラン側で製作するのが一般的です。でもそのやり方では、完成車を見たとき、私がクレームを付けることになると思ったのです」

少し説明が必要だろう。松田さんが手掛ける自社ブランド「LEVEL(レベル)」(※)は、お客の注文に応じて製作するオーダーメイド自転車の“老舗”ともいうべき存在だ。次回紹介するが、スチールパイプを加工してフレーム(自転車の前輪と後輪の間にある三角のカラー部分)を作る。

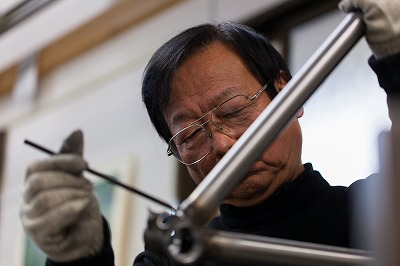

この精度が命綱だ。マツダ自転車工場では、寸法誤差0.5ミリ以下の精度で丁寧に切削していく。設計を他人が行うと性能や機能が変わり、シティサイクルの場合、乗り味が変わってくる。

デフレ経済の象徴のように、市販の自転車は安くなった。“ママチャリ”と呼ばれる買い物用は、スーパーやホームセンターでは1万円を切る商品さえある。一方、完全オーダーメイドで作る「LEVEL」の一般用自転車は、フレームにギアやブレーキ、サドルやハンドル、ペダル等を取り付けて20万円ほどする。「ヴェロ・ミシュラン」は約10万円だ。

この違いは、ビジネスマンの必需品であるスーツに似ている。量販店で中国製の格安スーツを買うか、高級生地をオーダーメイドで仕立てるかで、価値と価格が異なるように。

●「LEVEL」ブランドの一品。ユーザーとビルダーとのこだわりが詰まった「逸品」だ

作業に向かう目は厳しい松田さんだが、作業場を離れると、人懐っこい笑顔を浮かべる。仕事への誇りを漂わせながらも、サービス精神は旺盛だ。

「近所のスーパーに買い物に行くのなら、手軽なママチャリで十分です。ただし、乗り心地が悪いので、長時間の運転には向かず疲れます」

※「LEVEL」の名前の由来は、自転車を意味するフランス語の古語「VELO(ヴェロ)」から。それに冠詞のLEを付けて、Oを取り左右どちらからでも読めるようにした。「ヴェロ・ミシュラン」の「ヴェロ」もここから来ている。

競輪選手と、プロ同士の対話

1975年以来、40年近くにわたりオーダーメイド自転車を手掛ける松田さんにとって、いちばんの顧客は競輪選手である。現在は国内で9人しかいないS級S班で、現在賞金ランキング1位の成田和也選手をはじめ、新田康仁選手、飯嶋則之選手、木暮安由選手といった、日本のトップクラスの選手を顧客に多く抱える。約150人のプロが「LEVEL」を選ぶ。

競輪選手に向けては、本体フレームだけを製作する。実は競技用自転車の部品は、財団法人JKA(旧日本自転車振興会)が定める「登録自転車」と「認定部品」に分かれる。高いレベルの安全性と精度が要求されるフレームは登録制度で、JKAの登録自転車メーカーしか製作ができない。フレーム以外のパーツは認定部品の中から選び、競技用自転車を組み立てる。

フレームは、まず使用する選手の体格などに合わせて設計する。この設計はCAD(コンピュータによる設計システム)で行う。今では常識となったCADだが、同社では30年近く前の1983(昭和58)年から導入している。自転車業界ではフレームづくりの達人を「フレームビルダー」と呼ぶが、松田さんはその代表格だ。

プロの選手は、商売道具である自転車に対する構造面の注文も多いのだろうか。

「その視点からの注文はないですね。長年付き合って感じるのは、選手は自転車を走らせるプロですが、自転車それ自体は詳しく知らないということ。しかも理論よりも感覚で伝えてきます。

例えばA選手とB選手が、同じように『もう少し流れるように作ってほしい』といっても、ニュアンスが違う。そこで、まずは徹底して話し合う。何度も話し合うことで“共通認識”が生まれるのです」

●職人、スポーツ選手、ビジネスパーソンを問わず、基本は対話と“心の通い合い”

このように、作業に入る前に重視するのは、選手との対話だ。初めて工場を訪れ、「勝つフレームを作ってほしい」とストレートな要求をする選手には、こう答えるという。

「私は預言者ではないから、勝つフレームは作れない。あなたの要望をかなえるように作るけど、1台目では完璧にならない。2台目で調整して、3台目でちょうどよくなります」

競輪選手と向き合うのは、社内でも松田さんだけだ。毎月コンスタントに10台ほど担当する。丁寧かつ真剣に調整する態度に、選手も厚い信頼を寄せているようで、顧客数も年々増えている。

相手によって「満足」は異なる

競輪選手以外にも、若い愛好者からメタボの中高年や、(ヒザの悪い)高齢者まで「LEVEL」では多彩な種類の自転車を企画・製作してきた。

例えば高齢者の場合、「足をまたぐ部分が低い自転車」を開発。身体機能が衰えてもまたげるように、最低地上高を18cmの高さにした。また、片膝を痛めている人には、動かせるほうの足で漕(こ)げるように、ペダルが付いているクランクの長さを調整。取材スタッフも交代で試乗させてもらったが、痛めている足に負担をかけずに漕ぐことができる。

ビジネスパーソン向けには、仕事用バッグを入れる自転車を作った。前カゴではなく、フレームの上部分の間にカバンを挟むデザインだ。最近は自転車通勤する会社員も増えたが、そのはるか前、1996年にベルギーで開催された自転車のデザインコンテストに出品した作品である。こうしたユニークなアイデアが評判となり、オーダーメイドのお客も増えた。

大手メーカーが行うのは、顔の見えない相手に向けて作る「量産」だが、「LEVEL」が行うのは、顔の見える相手に向けて作る「オンリーワン」だ。

●作業の向こうに、常にユーザーの顔と「満足感」を見据える

松田さんは、オーダーメイドの自転車が売るのは「満足感」だと話す。

「この満足感は、お客さんによって異なります。例えばプロ競輪選手にとって自転車は、生活のための商売道具ですから、『勝つこと』や『成績が上がること』が満足感をもたらします。

一般の愛好家にとっては『快適に乗れること』でしょうし、高齢者や障害者の場合は『若者や健常者に近い行動がとれる』ことです。それぞれの満足感を目指して製作しているのです」

そこにあるのは、気難しい職人が自分の考えを押しつける姿勢ではない。相手の声に耳を傾け、満足を実現しようとする真面目さが、松田さんの持ち味だ。

別の機会に取材した相手が「ウチの会社にも自転車好きがいる」と話し、よくよく聞いてみると「LEVEL」の自転車を持っていたりしたこともある。松田さんがオーダーメイドを始めて40年近くになるが、一般愛好家の間でも有名なブランドとなっている。

「自転車嫌い」から「名工」へ

松田さんは2000年に地元・荒川区の「荒川マイスター」、03年には東京都の「優秀技能賞(東京マイスター)」にも選ばれている。こう紹介すると、若いころから求道者のように「自転車一筋」と思うかもしれないが、そうではなかった。

東京都荒川区で生まれ育ち、大学生になると父の仕事を手伝ったが、一般企業に行くつもりで、旅行会社への就職も内定していた。

だが、「生まれて初めて親父(おやじ)から『家業を頼む』と言われて」方向転換する。

当時は、全国の大手問屋に納入する実用自転車メーカーで、問屋への配達も担当したが、若き日の跡取り息子は、家業よりもオートバイのツーリングに熱中した。

松田さんはポツリと「私は何度も死にかけているのですよ」と振り返る。バイクで山道を走っていてカーブを曲がりきれずに崖下に転落したり、タクシーと正面衝突したりしたこともあった。大ケガをして4カ月入院したという。

「若いころは自転車嫌いで、真剣に取り組んでいませんでした」

その意識が完全に変わったのは、石油ショックの影響で家業の自転車が売れなくなってからだ。すでに結婚して子どもも生まれていた松田さんは、生き残りをかけて模索。選んだのが、オーダーメイド自転車を作ることだった。

給料を稼ぐために他社で働きながら、週末はオーダーメイド職人に弟子入りした。年齢が近く、あまり教えてくれない師匠だったので、自ら試行錯誤しながら製作した。

もともと器用さはあったのだろう。人生で初めて真剣に自転車と向き合い、製作を始めた松田さんのオーダーメイド自転車は、徐々に評判となる。手掛けて5年後の1980年には、競輪の元締めの日本自転車振興会(現JKA)の登録自転車メーカーとなった。だが、注文が来ない。

「『このままではマズイ』と旧知の競輪選手に声を掛けたところ、徐々に仕事の依頼が来るようになったのです。30代半ばまでの私は、追い込まれないと重い腰を上げませんでした」

仕事の依頼が増えて、オーダーメイド自転車づくりに自信を深めた松田さんは、90年代に入ると、これまで紹介したような意欲的な作品を次々に発表する。87年に始まった日本自転車普及協会主催の「ザ・ハンドメイド・バイシクルフェア」では4年連続で最高賞を受賞している。その“ご褒美”といえるのが、荒川マイスターや東京マイスターだった。

●長年の試行錯誤と着実な実績の積み重ねが、今日の「フレームビルダー」を生んだ

荒川区にある工房は、ショールームの奥が作業場の一部になっている。行政の求めに応じて造ったもので、希望する見学者はガラス越しに見ることができる。忙しい仕事の合間に、時には小学生の見学にも応じてきた。

弟子を育成する秘訣とは

マツダ自転車工場での上下関係は職種の性格上、社長と部下というよりも、師匠と弟子の関係に近い。松田さんの評判を聞き、弟子入りを志願する人も多いが、入社後は戸惑うようだ。

「新人には、まずパンクした車輪を修理する“パンク貼り”等の修理をやらせます。もちろん不満を持つ人はいますよ。『こんなことをするために入社したんじゃない』と。でも、彼らの将来のためには必要なのです」

実は、本社ショールーム横には、町の自転車屋である「サイクルショップれべる」が併設されていて、近隣住民への自転車販売や修理も受け付けている。最も多い依頼がパンク修理なのだ。2013年から、これをスポーツ自転車に特化した修理工房に変えるそうだが、長年にわたり、パンク修理で日銭も稼いできた。

「当社のような会社では、一生勤める人は少なく、一定の技術を覚えてから独立するケースが多い。でもオーダーメイド自転車は、そんなに羽振りがいい仕事ではありません。

“青春時代の5年や10年、マツダ自転車工場で学んで食えなかった”では申し訳ない。パンク貼りの自転車屋を併設すれば、メシの種になります。10時間働くうち、5時間は客待ちの時間がありますから、その間にオーダーメイドの製作をすればいい」

●町の自転車屋さん「サイクルショップれべる」。奥は本社ショールーム

松田さんが「パンク修理=ごはん(今日のメシ)」で「オーダーメイド=おかず(明日のメシ)」と考えるのは、自ら両方を手掛けてきて、家業の落ち込みも経験したからだろう。

だが、その思いは全員には伝わらない。

「2年ぐらい勤務して『そろそろ使いものになるかな』と思っていると、『こんなことをやりに来たんじゃない』と言われますよ」と苦笑いする。

部下を「外に出ても食える」人材に育てるための上司の悩みは、職人集団でも一般企業でも変わらないようだ。

10年ほど前からは、地元・荒川区の要請で、公的な仕事も受けている。現在は「荒川区環境審議会委員」として、環境に優しい乗り物である自転車の魅力を伝えるイベントにも参加する。

「青春時代に何度も死にかけたが生きているのです。『この、生かされた命を何かに使いたい』と……」

時を経て、自転車製作の世界で有名になった「名工」は、自転車を通じた社会貢献を、さまざまな形で実現している。

■Company Profile

株式会社マツダ自転車工場

・創業/1951(昭和26)年 ・設立/1959(昭和34)年

・代表取締役社長 松田 志行

・本社/東京都荒川区東尾久1-2-4

(TEL) 03-5692-6531

・事業内容/オーダーメイド自転車の設計・製作

・代表商品/『LEVEL』

・従業員数/6人(2012年11月30日現在)

・企業サイト http://www.level-cycle.com/

◆高井尚之(たかい・なおゆき)

ジャーナリスト。1962年生まれ。日本実業出版社、花王・情報作成部を経て2004年から現職。「企業と生活者との交流」「ビジネス現場とヒト」をテーマに、企画、取材・執筆、コンサルティングを行う。著書に『「解」は己の中にあり 「ブラザー小池利和」の経営哲学60』(講談社)、『なぜ「高くても売れる」のか』(文藝春秋)、『日本カフェ興亡記』(日本経済新聞出版社)、『花王「百年・愚直」のものづくり』(日経ビジネス人文庫)など。近著に『セシルマクビー 感性の方程式』(日本実業出版社)がある。