撮影=戸室健介

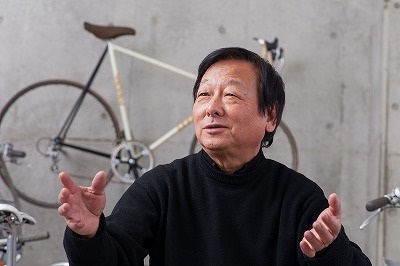

松田志行 まつだ しこう

株式会社マツダ自転車工場 代表取締役社長

1945年東京都生まれ。68年明治大学卒業後、株式会社マツダ自転車工場に入社。95年に代表取締役社長に就任する。「ハンドメイド・バイシクルフェア」(日本自転車普及協会主催)で4年連続最高賞を受賞。競輪選手向けの自転車製作を担う「JKA登録自転車メーカー」でもある。自社ブランドの「LEVEL」自転車で、趣味と実益を兼ねたサイクリングが息抜きで、福島県・南会津で行う約100kmの走破も恒例行事だ。

競輪選手や一般愛好家に人気の「LEVEL(レベル)」ブランドを持つ。

職人気質(かたぎ)とマーケティング感覚を兼ね備え、話題作で業界を牽引(けんいん)する。「自転車の街・荒川区」で奮闘する町工場は、自転車産業復権の役割も期待される。

取材構成・文=高井尚之(◆プロフィール)

設計から製造まで手作りで行う、マツダ自転車工場のオーダーメイド専門ブランド「LEVEL(レベル)」は、量産がきかない。社長の松田志行さんを含めて6人の従業員がフル稼働しても、1カ月に十数台が限度だという。これ以外に競輪選手のフレーム作りを担うほか、町の自転車店「サイクルショップれべる」としての仕事もある。

オーダーメイドを三つに分けた

「以前、全日空の機内誌に『LEVEL』の自転車が掲載されたことがあります。すると30件ほど注文が来ました。製作には時間が掛かるので、納品まで2~3カ月待ちになる。多くのお客さんに迷惑を掛けてしまったのです」

前回紹介したように、マツダ自転車工場では、寸法誤差0.5ミリ以下の精度で、丁寧にフレームを切削していく。設計を他人が行うと性能や機能が変わり、シティサイクルの場合、乗り心地が変わるという。工場で大量生産される格安自転車は、近所に買い物に行くには便利だが、長く乗ると疲れてくるのはこのためでもある。

精度にこだわる「LEVEL」の自転車だが、多様な顧客のニーズに応えるために、オーダーメイドを三つに分けた。①フルオーダー(主に競輪選手向け)、②セミオーダー(主に一般の自転車愛好家向け)、③イージーオーダー(主にシティユースと高齢者向け)の3種類だ。

例えば②の場合は、オーダーメイドのフレームを製作し、フレームだけでも販売する。自転車のパーツにこだわる人は、好きな部品を自分で取り付けたいからだという。③のイージーオーダーは、前回紹介した「足をまたぐ部分が低い超低床式の自転車」のような完成車として売るわけだ。

●店舗のディスプレーには、競輪選手用と愛好家向けのLEVELの自転車が展示してある

●軽くて扱いやすく、高齢者にも乗りやすいように超低床フレームを採用

●明るい店舗の中には、松田さん自慢のオリジナル自転車が並ぶ

もう一つの目的は、従業員の満足のため。実は、これだけ業界で知られたマツダ自転車工場も、長年赤字に陥っていた。松田さんは正直に「いいものを製作して提供することにこだわってきたが、それだけでは経営的に正しいとはいえない。お客さんの評価を得る前に、従業員やその家族に満足してもらわなければ会社も永続できない、と悟ったのです」と明かす。

●ものづくりに妥協はない。一方で、会社と従業員、顧客の満足を実現してこその「経営」

週に1度定休日があるが、松田さんは休日も仕事をする。自転車製作が好きで入社した従業員も、休日が少なくて給料が安ければ、やがて不満を持つだろう。正しく利潤を得る仕組みを作り、「一般企業並みに給与水準を上げるのが、経営者としての使命だ」と語る。

経営を取り巻く環境の変化もある。「町の自転車屋」としての役割も、昔と大きく変わった。以前は月に20台以上の自転車(ママチャリ)が売れたが、最近は数台だという。スーパーやホームセンター、大型チェーン店等で自転車を買う人が多くなったからだ。

2013年から、この「サイクルショップれべる」を、スポーツ自転車に特化した修理工房に変える予定だ。「経営とは『何を捨てるか』だ」とも言われるが、従業員の待遇改善のため、創業以来60年以上も続けてきた「町の自転車屋」の機能を捨てざるを得ないところに、自転車小売業としての苦悩がある。

精度が命のフレーム製造

マツダ自転車工場が、自転車愛好家向けに製作する場合の製造工程を紹介しておこう。

まずは、お客と顔を突き合わせて、対話することから始まる。どんな目的で自転車を使うのか。例えば「遠くまで乗って楽しみたい」「通勤で使いたい」「健康増進のフィットネスで使いたい」――といった目的に応じて、最適なモデルを考える。

目的が決まったら、お客の体格などに合わせて設計するのは、競輪選手でも一般愛好家でも変わらない。設計はCAD(コンピュータによる設計システム)で行うが、デザインを手掛けるのは、あくまで人間である熟練技術者(フレームビルダー)だ。体格、年齢、希望等を基に、具体的な数字に置き換えながら、お客の求める自転車をカタチにしていく。

フレームの素材にはクロームモリブデン鋼を使うが、国内外の自転車専用パイプの中から、お客の目的に合った乗り心地になるパイプを選ぶ。このパイプを加工してフレームを作るわけだ。パイプ同士を正確に組み合わせるために、精度を高めて丁寧に切削していく。

パイプ同士の溶接(ロウづけ)は、炎で合金を溶かして作業する。温度が重要だ。フレームビルダーは、加熱したパイプの色の変化から、溶接に最適な温度を見極めて接合する。すき間なく接合する技術が、最終的なフレームの精度と強度を左右するのだ。

●溶接はフレーム製作における要所の一つ。ビルダーの技術と経験が光る工程でもある

溶接作業後はヤスリを使って仕上げる。ヤスリ掛けは見た目を美しくするだけでなく、しなやかで壊れにくいフレームにするための大切な作業だという。これが終われば、フレーム用のパイプが「設計どおりに仕上がっているか」をチェックする。「芯取り」と呼ばれる、高い技術と長年培った勘がものをいう難しい作業である。ここで誤差0.2ミリ以下の精度に仕上げた上で、フレームの完成となる。

●新規の注文から修理まで、顧客の幅広いニーズにこたえる

なお、完成したフレームは、お客の好みに応じて塗装工場でペイントされる。色は1000種類以上あるという。自転車のデザインや好みに合わせてカスタマイズできるわけだ。

このフレームにギアやブレーキ、サドルやハンドル、ペダルなどを取り付けて約20万円――というのも前回紹介したが、“ママチャリ派”と“自転車愛好家”とでは、価格への意識がまったく違う。筆者の取材では、ママチャリ派は値段を聞いて単純に「高い」と反応するのに対して、愛好家は「そこまでこだわって作ってもらい、その金額で済むの」と答えていた。

伸びるのは「少しクセがある人」

オーダーメイド自転車に取り組んで40年近く。松田さんの下では、これまで多くの従業員が学び、独立していった。そんな松田さんが見る、「伸びる人材」と「伸び悩む人材」とは?

「よく『どこの会社に何年いました』と経験を語る人がいますが、モノづくりをする上では、正直いって邪魔なんです。当社には当社のやり方があるので、まっさらな状態で学んでいただきたい。逆に『LEVELの自転車が好きだから』という純粋な気持ちがあれば、見込みがあります。これまで『元顧客』という人もいましたが、“好きこそものの上手なれ”。お客さんから職人になった人のほうが、総じてうまくいきますね」

一時は、従業員がすべて国立大卒ばかりだった時期もあったとか。学歴は関係ないが、モノづくりで優秀な人は、何をやらせても優秀だという。

何よりも大切なのは、謙虚に学ぶ姿勢だ。「入社したら、まずは師匠のまねをしてほしい。中には『オレならこうするよ』と言って、まねをする前に批判する人もいます。でもそれは、完全に学んでからの姿勢です。近頃は数年の経験で、できたつもりになっている風潮も目立ちますね」

実際に仕事をさせてみて、評価しないのは、お客の都合よりも自分の都合を優先する人だという。例えば、入社して最初に担当させる、タイヤのパンク貼り作業でもそうだ。

「作業をする前に、まず自分が座るイスを探してから腰を下ろす従業員もいましたが、そんなタイプはダメですね。自転車がパンクしたお客さんは急いでいますから、一刻も早く修理をしなければなりません。今、何をすればお客さんが喜ぶのかを考え、実行する姿勢が大切です」

●「相手が喜ぶことは何か」──。自分なりの“おもてなし”を追求することが一流への第一歩

仕事を通じて伸びるのは、真面目一辺倒よりも、少しクセのあるタイプだという。

「こちらの指示したことを素直に聞く姿勢は、初めの段階では大切ですが、技術を習得してからは、貪欲に吸収しながらも、自分らしさを打ち出す人のほうが伸びます。先ほどの例でいえば、師匠のまねができてからの段階ですが」

松田さんは、最初の弟子と一緒にイベントに出席したこともある。現在は岩手県宮古市で『Emme Akka(エンメ・アッカ)』ブランドを持ち、フレームビルダーとして活躍する盛合博美さんだ。マツダ自転車工場で3年修業した後、イタリアに渡り、フレーム工房「ROSSIN(ロッシン)」で経験を積んだ後、独立した。千葉県・幕張メッセのトークショー「師匠と弟子が語る」のコーナーで、お互いにテレながら語り合ったという。

「彼は現在50代ですが、20代前半の時期を当社で過ごしました。トークショーで初めて語り合って感じたのですが『お互いに信頼関係があったのだな』と。フレームビルダーとしても、例えば私がスチールパイプの素材を選べば、彼はカーボンなど別の素材にこだわるなど、チャレンジする領域も変えているのです」

「自転車の街・荒川」復権のために

東京都荒川区で生まれ育った松田さんは、会社も自宅も同区にある。「何度か引っ越しはしたが、荒川区から一歩も出たことがない」という。

そんな地元から頼まれれば、忙しい日程をやりくりして自転車の魅力を伝えるイベントにも出席する。2002(平成14)年には「光る自転車」を開発したこともある。交通事故防止の安全性に配慮した自転車で、話題を呼んだ。

区内の中学校で開催される「荒川モノづくり教室」では、モノづくりの指導も行い、毎年、小・中・高・大の学生や生徒の学習教室、課外授業やインターンシップ、JICAからウクライナの企業家ツアーと、区役所からの中国人企業家ツアーなども受け入れた。

実は荒川区は、もともと自転車の街だった。昭和30年代の全盛期には、セキネ自転車やゼブラ自転車などのメーカーをはじめ、自転車関連企業が300社近くあったという。フレーム、ブレーキ、ハンドル、ペダルなど約25種類のパーツで組み立てる自転車は、メッキや塗装など関連作業も多い。当時は「自転車産業の関西の集積地は堺市(大阪府)、関東の集積地は荒川区(東京都)」といわれたほどだ。

今でも堺市は自転車産業が盛んだが、荒川区は勢いを失ってしまった。その中で「LEVEL」が奮闘するのだが、自転車ブームは行政にとっても追い風だ。

●「LEVEL」ブランドから「自転車の街」荒川の復権をうかがう

現在の本社に移転する前、マツダ自転車工場は、京成電鉄のガード下に店舗兼工場を構えていた。夜遅くまで作業をするため、騒音を緩和するためだった。

松田さんと一緒に、現本社から徒歩5分ほど離れた旧社屋跡を見に行ったことがある。

「あそこに黒いフックが残っているでしょう。あの場所で作業していたのですよ。近所の人に『いつも作業の音がうるさくてすみません』とあいさつすると、『いいえ、電車の音のほうが騒がしいですから』と返してくれたりしましたね」

その場所から06年6月に移転して6年半。社会と自転車を取り巻く情勢は、すっかり変わった。以前は自転車といえば、「駅前に放置されていて通行の邪魔」といったマイナスイメージも目立ったが、近年は「健康にいい」「環境にもやさしい」といったプラスのイメージが強くなった。東日本大震災後は、特にその意識が強まっている。

「便利」から「好き」に変えたい

「もっと自転車を好きになってもらいたい」――。

松田さんに、これからの目標を聞くと、こんな答えが返ってきた。

これまで何度か取材に応じていただいたが、最初に取材したときも今回も、話す内容は変わらない。その真意はこんなところにある。

「多くの人にとって自転車は、便利だから乗っているのです。本物の日本の自転車は、世界一優れているのに、いい自転車に乗って『快適性』や『爽快感』を味わう人は少ない。

でも最近は、クルマよりも自転車にこだわる20代や30代の人も増えています。こんな時代だからこそ、本物志向ではなく、本物が分かる人を1人でも増やしたいのです」

ビジネスの視点で考えると、自転車に乗る人は三つのタイプに分かれる。

まずは「ホワイトゾーン」と呼ばれる、全体の中で1%未満の人。自転車が商売道具であるプロ競輪選手や、自転車競技者、自転車マニアがここに属する。

次に「グレーゾーン」の人。自転車好きな一般愛好家や、興味があって、いい自転車であれば、それなりのお金を払おうと考える人たちだ。これが19%くらいいる。

一番多いのが「ブラックゾーン」の人たちで、全体の80%くらいを占める。この人たちは“乗れればいい”派で、5万円以上の自転車は絶対に買わない。ただし、電動アシスト機能がつけば、倍くらいは出すだろう。

近年のブームの中で、排気ガスを出さない自転車は環境面で注目され、「自分の足でペダルを漕(こ)ぐ」という健康面でも、再評価されている。グレーゾーンのお客がホワイトゾーンに近づき、「将来は、いいシティサイクルを買う人が何百万人と増えるのではないか」とも予想される。

だからこその「本物」提案なのだ。「いい自転車の条件とは?」と聞くと、松田さんは「乗ったら楽しくなる。疲れにくい自転車です」と即答する。

●乗って「楽しい」自転車をもっと好きになって──「本物の」仕事を通じて訴え続ける

「荒川マイスター」と「東京マイスター」である松田さんが目指すのは、緻密な技術だけでなく、自転車を通じて快適に楽しめる社会をつくることだ。

毎日の作業でフレームの精度を高めながら、自転車に対する意識が高まるように、お客と世間と、対話をし続ける。

■Company Profile

株式会社マツダ自転車工場

・創業/1951(昭和26)年 ・設立/1959(昭和34)年

・代表取締役社長 松田 志行

・本社/東京都荒川区東尾久1-2-4

(TEL) 03-5692-6531

・事業内容/オーダーメイド自転車の設計・製作

・代表商品/『LEVEL』

・従業員数/6人(2012年11月30日現在)

・企業サイト http://www.level-cycle.com/

◆高井尚之(たかい・なおゆき)

ジャーナリスト。1962年生まれ。日本実業出版社、花王・情報作成部を経て2004年から現職。「企業と生活者との交流」「ビジネス現場とヒト」をテーマに、企画、取材・執筆、コンサルティングを行う。著書に『「解」は己の中にあり 「ブラザー小池利和」の経営哲学60』(講談社)、『なぜ「高くても売れる」のか』(文藝春秋)、『日本カフェ興亡記』(日本経済新聞出版社)、『花王「百年・愚直」のものづくり』(日経ビジネス人文庫)など。近著に『セシルマクビー 感性の方程式』(日本実業出版社)がある。