HRプロ株式会社/HR総合調査研究所

代表 寺澤康介 てらざわ こうすけ

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表、HR総研所長の寺澤康介です。

10月に入りようやく涼しい季節になってきましたね。寒がりの人は嫌な時期でしょうが、極度の暑がりの私は秋らしい気候に変わるこの時期が大好きです。

さて先日、経団連の就職関連部会の要請をいただき、2013年度新卒就職状況の客観的なレポート、特に倫理憲章改定の影響、そして今後の新卒採用の在り方についての提言を行ってきました。

主にレポートとして話した内容は、採用広報期間短期化により大学ターゲティング採用を行う企業が非常に増えたこと(約5割)、企業の就職ナビ離れの進行、採用戦線早期での超大手企業とその他企業との採用成果の格差の広がり、学校偏差値レベルでの内定率の二極化拡大、さらにこれらの傾向が2014年度新卒採用でも一層進行しそうであることなどを述べました。

そして、少子化にもかかわらず大学が増え、学力の幅が広がりすぎた大学生を一様に捉えた新卒採用のやり方は限界にきていること、就職ナビの普及によって学生の就職ナビ依存が進み、一部の著名企業に応募が集中し「大量に落ちる経験」をする学生が激増して心が折れていること――などを問題として指摘。これらを改善するためには、企業も大学も正確な採用・就職実績を情報開示すること、産学が連携したキャンパスリクルーティング、採用につながるインターンシップの拡大、社会で役立つ教育(実学)を産学共同で行い、企業がそれを評価して採用するルートを作ることなどを提言しました。

要は、学生が“入れる企業中心の就職活動”をできる環境をつくることであり、地に足の着いた採用・就職活動を実現すべきだということです。

この話ともかかわるのですが、今回のテーマは「潮目が変わった新卒採用」です。本連載で2012年6月に企業の就職ナビ依存度が下がっていることに言及しましたが、その傾向が9月の調査でさらに明確になりました。そして就職ナビに代わる新たな取り組みを始める企業が目立ってきています。早速そのデータをご紹介しましょう。

■潮目が変わった新卒採用。「バーチャルからリアル」へ、「マスから個」へと手法が変化

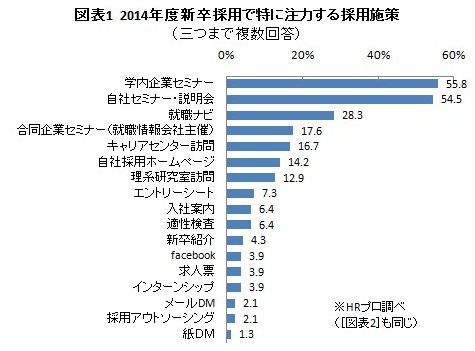

まず[図表1]を見てください。これは2014年卒採用で「特に注力する採用施策」を問うた結果です。ご覧のように「学内企業セミナー」「自社セミナー・説明会」が1位、2位になっています。続いて注目したいのは、これまで1位だった「就職ナビ」が3位に落ちたことです。しかも「学内企業セミナー」「自社セミナー・説明会」の半分程度に過ぎません。これは劇的な変化と言えます。わずか1年でこの大きな変化が起きていたのです。また「ソー活」がここ最近話題になっていますが、facebookの優先順位はまだまだ低いようです。

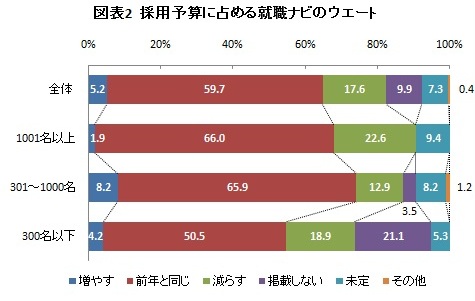

次に[図表2]を見てください。これは「採用予算に占める就職ナビのウエート」を問うたものですが、すべての企業規模で「減らす」が「増やす」より多く、300名以下の中小企業では「掲載しない」という企業が2割以上もあります。これまでの就職ナビ依存体質がどんどん変化しているのです。

では、どのような施策を実行しようとしているのでしょうか。「新しく取り組みたい施策」へのコメントから幾つかをご紹介します。

・少人数でもいいので確実に学生にリーチできる説明会(機械、301~500名)

・インターンシップ実施による認知度アップ(その他サービス、11~50名)

・学内セミナー参加校の拡大(百貨店・ストア・専門店、51~100名)

・スマートフォン対応(その他メーカー、301~500名)

・地方学生へのWEBセミナーの実施(情報サービス・インターネット関連、1001~5000名)

・複数パターンの選考コースを応募者が選択できる(フードサービス、1001~5000名)

・大学訪問と人脈形成の幅を広げること(商社(専門)、11~50名)

・facebookやTwitterのような新しい媒体の取り入れ(機械、1001~5000名)

・自社説明会において、現場社員の参加(不動産、51~100名)

・特定の大学へのアプローチ(情報処理・ソフトウェア、101~300名)

・オープンセミナーの増加(食品、1001~5000名)

次に「必要とされる新卒採用ソリューション」という設問への回答を紹介します。

・企業ごとの多様化する細かなニーズに対応できるソリューションサービス(機械、301~500名)

・学生をひとくくりとしてソリューションを提供しようとすることをやめたほうがいい(情報サービス・インターネット関連、11~50名)

・マスではなく特定層に対するPR施策の立案能力(化学、301~500名)

・大学(キャリアセンターや研究室)との関係性をUPさせるもの(機械、1001~5000名)

・等身大で企業と学生が出会える場づくり(人材サービス、1001~5000名)

・より集中して採用活動をするためのマーケティングサービス(ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設、11~50名)

・学生との接点のみでなく、学校(教職員、キャリアセンター職員)との接点を多く持ちたい(情報処理・ソフトウェア、101~300名)

これらのコメントを読むと、大学や学生とのリアルなコミュニケーション施策が多いことに気付きます。また相手が分からないマスへの施策ではなく、ターゲットが明確な、顔の見える関係づくりを志向しています。

就職ナビが登場する前の採用活動は、研究室訪問、就職課へのあいさつなどが一般的で、人事部内で分担を決め、大学を訪問していました。人事が時間を使い、汗をかく訪問によって大学や研究室との関係が深まり、信頼関係の上で学生を採用するケースが少なくありませんでした。時代が違うのでそのまま通用するということではないでしょうが、人間的な採用手法への再評価が始まっているように思われます。

■大学も企業との関係強化を希望

企業は大学との関係を強化する動きが目立っていますが、大学側はどのように考えているのでしょうか?

HRプロでは2011年10月に『キャンリク(Campus Recruiting Plaza)』というサイトを立ち上げ、これまでに20校ほどの大学を訪問してインタビュー記事を掲載しています。取材では企業との関係強化について聞いていますが、ほぼすべての大学が関係強化を望んでいます。

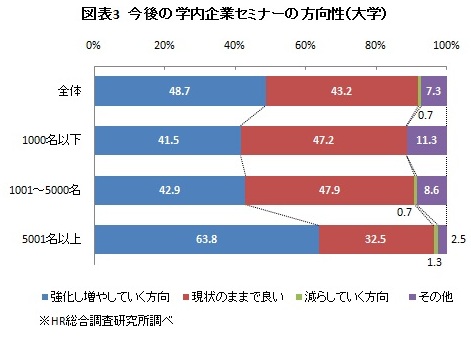

またHR総合調査研究所(HR総研)では大学に対するアンケート調査を行っており、その中で「今後の学内企業セミナーの方向性」を質問しています。[図表3]がその結果です。企業は学内企業セミナーへの参加に前向きですが、大学も強化の方向であり、「減らす」大学は皆無と言ってよいほどです。特に熱心なのは大規模校で63.8%が強化すると回答しています。

大規模校で「増やす」が多く、中規模、小規模の大学で「現状のまま」が「増やす」を上回っている理由はおそらくスペースの制約です。大規模校はキャンパスが広く、教室も多いので、学内企業セミナーの参加企業数を増やせる大学が多いと思います。一方で、中規模、小規模の大学ではスペースを捻出する余地に乏しいのだと考えられます。実際にキャリアセンターを訪問して、学内企業セミナーについて質問すると「増やしたいが教室が足りなくて増やせない」と答える大学が少なからずあります。

ただし、学内企業セミナーの時期は長くなり、回数は増えます。これまでの学内企業セミナーは12月に始まり、3月初頭にいったん終了し、5月、6月に再度実施する大学が多かったのですが、2014年卒では4年生に対する支援を強化する大学が多く、4年生の秋から冬にかけても学内企業セミナーを開催する大学が増えています。

■加速する就職ナビ離れと大学ターゲティング採用

ここまで見てきたとおり、企業の就職ナビ離れと大学ターゲティング採用の流れはここしばらく変わることはないでしょう。しかし、就職する学生のほとんどが就職ナビ依存の就職活動を続けることは非常に不幸です。冒頭の経団連への提言のところで述べたとおり、就職ナビ依存から脱却する新しい新卒採用・就職の枠組みが時代から必要とされているのです。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

HRプロ株式会社 代表取締役

HR総合調査研究所 所長

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。

http://www.hrpro.co.jp/