HRプロ株式会社/HR総合調査研究所

代表 寺澤康介 てらざわ こうすけ

(調査・編集: 主任研究員 松岡 仁)

HRプロ代表の寺澤康介です。

先日初めて禅寺で座禅を経験しました。以前から関心があったのですが、禅寺に出掛けるまとまった時間が取れないことを理由に(と言いながら、旅行には出掛けているので言い訳にしか過ぎないのですが)、実現していませんでした。

それが、何気なくネットで座禅について調べていると、自転車で10分くらいの近くの禅寺で毎週日曜日早朝に、無料で座禅に参加できることが分かりました。座禅ができる禅寺は遠方にしかないというのは完全な先入観だったわけです。しかも、「来るものは拒まず、去るものは追わず」の禅の考えで、いつ来てもいいし、いつ帰ってもいいという自由さ。すぐ次の週に出掛けました。

静粛な雰囲気の中での禅の経験は非常に新鮮でした。住職の説法も心に沁みました。また、若い人たちが多いことにも驚きました。ただ、肝心な「無心」になれたかというと…全くダメ。無心になろうとすればするほど雑念が湧き出て、知らず知らずのうちにあれこれ考えてしまいます。修業の道は険しそうです。

さて、今回のテーマは「内定者フォロー」です。昨年10月から12月に採用広報開始が2ヵ月遅れ、大手企業の採用選考が短期化・集中化した今年の採用環境で、内定者フォローはどのようなものになっているでしょうか。

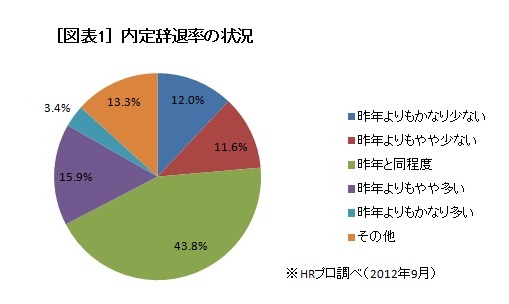

■内定辞退率は昨年から減少

最新のデータ(2012年9月初旬時点の調査)では、昨年に比べて内定辞退率は、「かなり少ない」「やや少ない」の合計23.6%に対して「かなり多い」「やや多い」の合計が19.3%、「かなり少ない」12.0%に対して「かなり多い」3.4%となっており、全体的に減少傾向にあることが分かります[図表1]。

「短期集中化で志望動機が十分醸成されない状態での内定出しが多かったのではないか.

だとすると内定辞退率は上がるのではないか」といった懸念も聞かれましたが、調査結果を見るとそうはなっていません。理由として考えられるのは、超大手企業が短期集中で内定を出し、採用活動を延々と継続しないところが多かったために、準大手、中堅中小企業の内定が後からひっくり返される率が比較的少なかったということでしょう。ですから、「短期集中化で志望動機が十分醸成されない状態」は解消されているわけではありません。このことは後半のコメントで分かります。

さて、主な内定辞退の理由で多かった回答は、

・同業他社に決定(情報処理・ソフトウェア、101~300名)

・他社での採用内定もしくは学校推薦。大手企業も採用活動を継続しているところが多くあることから、活動を継続している学生が多く、内定者確定が難しい(精密機器、301~500名)

・業種、業界研究の時間が少なかったせいか、他業種、他業界とのバッティングが多かった(その他サービス、101~300名)

・当社より大きな規模の会社への入社を選択された(輸送機器・自動車、501~1000名)

・同業他社の内定が出たため。第1志望の会社から内定が出た(輸送機器・自動車、1001~5000名)

・内定後に大手企業の選考が始まり、大手企業の内定(第1志望)が出たため(人材サービス、51~100名)

――など、当然と言えば当然ですが、「同業他社」「大手企業」「志望度の高い他社」といった理由が並びます。

その他、特徴的なものとしては、

・公務員試験に挑戦するため(情報処理・ソフトウェア、1001~5000名)

・公務員(警察)に合格したため、家族会議の結果、地元に就職となった(ナノテクノロジー、501~1000名)

・転勤の可能性がある会社を望まない(情報処理・ソフトウェア、301~500名)

・転勤があること(専門商社、1001~5000名)

・内定後の辞退よりも選考途中における辞退が例年より多く、選考時期が重複した場合は先に内定が出た企業に承諾するケースが多いように見受けられる(建設・設備・プラント、301~500名)

――など、「公務員試験」「転勤の有無」「選考タイミング」もそれぞれ一定数見られました。

■内定者の特徴

次に、内定者の特徴について聞きました。いくつか回答を見ていきましょう。

・全体的に軸がしっかりとしていないので、面接を進んでもぱっとしない子が多くなっている(機械、101~300名)

・役員面接まで進んでいても、業務理解が進んでいない学生が比較的多く見受けられた(運輸・倉庫・輸送、501~1000名)

・昨年と比べ、応募者の企業に対する理解度(事前研究)、就職に対する意識が若干低い(食品、501~1000名)

・大きな差は感じないが、女性の方が元気がよく、男性が少しおとなしいように感じます(鉄鋼・金属製品・非鉄金属、101~300名)

・男子学生の草食化。女子学生の期待以上の優秀さ(フードサービス、501~1000名)

・内定後でも、やり取りが非常に淡泊な印象を受ける(化学、101~300名)

・型にはまった模範的な学生が多いような印象。欠点はないが、逆にこれといった目をみはる特徴が見当たらない傾向にある(医薬品、1001~5000名)

・特にございません。一方で不採用者の特徴としては、例年以上に慎重性と思考性が高い反面、極端に行動力が低い学生が顕著であったように思われます(建設・設備・プラント、301~500名)

やはり、短期化の影響からか、業界研究、仕事理解が比較的浅いまま内定に至る学生の率が多いようです。また、昨年以上におとなしく、小粒になったという見方も多く見られます。特に男子がそうで、女子は優秀という評価も多く見られました。内定者同士のコミュニケーションもあっさりしていると回答が少なからず見られ、近年の若者傾向かもしれません)。

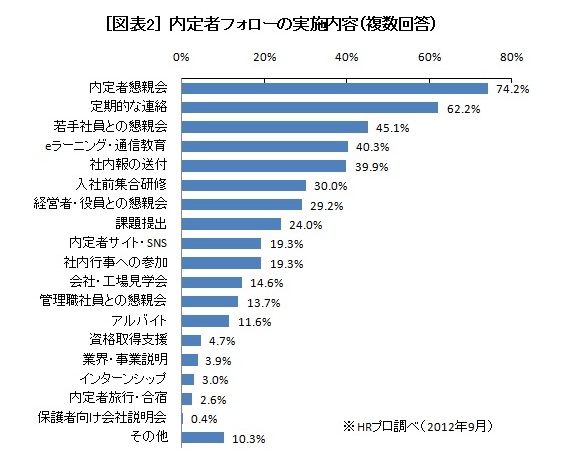

■主な内定フォローの内容、工夫していること

主な内定フォローの内容について、[図表2]をご覧ください。1位「内定者懇親会」74.2%、2位「定期的な連絡」62.2%、3位「若手社員との懇親会」45.1%と続きます。コミュニケーション密度を高めることが重視されています。また、教育の観点では、4位「eラーニング・通信教育」40.3%、6位「入社前集合研修」30%、8位「課題提出」24%などが上位になっています。「内定者サイト・SNS」は19.3%と、5社に1社程度は実施しており、増加傾向にあります。

それでは、各社が内定者フォローで独自に工夫をしていること、今年から新たに始めたことを見てみましょう。

・今年初めて、経営者・役員との懇親会を兼ねて内定後に事前職場見学会を実施した(その他サービス、101~300名)

・内定者フォローで工夫していることは、孤立感の払拭(情報処理・ソフトウェア、101~300名)

・若手社員、内定者同士の交流を中心として、人事などの会社側の人間はサポート役としている(情報処理・ソフトウェア、1001~5000名)

・内定理由通知書と会社案内、カタログをご両親に送付。人事による担当メンター制・グループワークを取り入れ、横の関係を強化(繊維・アパレル・服飾、301~500名)

・毎月、社内の情報や先輩社員の動向を伝えて、入社後の自分をイメージできるようにしている(専門商社、101~300名)

・人事でルーチンとして用意している研修に加え、内定者から希望を聞いてオリジナル研修を企画・実施している(公共団体・政府機関、101~300名)

・対面フォローに力を入れる予定である。新入社員からのアンケートで最も要望が強かったため(鉄鋼・金属製品・非鉄金属、101~300名)

・内定者SNSの導入(運輸・倉庫・輸送、1001~5000名)

・SNSサイトの活性化(情報サービス・インターネット関連、1001~5000名)

・今年からSNSを導入。内定者同士の交流頻度が著しく高くなるとともに、当社側としても内定者の動きを追うことができるようになったため、現時点では導入の効果ありと言えそう(運輸・倉庫・輸送、501~1000名)

・1~2カ月の頻度で、内定者通信として、親会社と自社の情報をお知らせし感想をもらうとともに、内定者から近況をレポートしてもらっている(その他サービス、101~300名)

・内定者研修の自主プロデュースを実施しています。入社までの自分で体得必要と思う能力・スキルを挙げてもらい、その体得のためには何をしなければならないかを個々人で考え、内定者同士で共有・研修化してもらいます(情報処理・ソフトウェア、51~100名)

会社への帰属意識を高め、社員と内定者、内定者同士のコミュニケーション密度を高めることが多く行われています。内定者の自主性を高めるための工夫も少なからず見られます。また、今年から内定者SNSを導入するところも増えています。学生が使いなれたITツールを使った内定者フォローは、その運用が重要です。人事の関わり方にも工夫が必要でしょう。

広報開始時期の遅れから業界理解、仕事理解が浅く志望動機が希薄になりがちな内定者に対して、よりコミュニケーション密度を重視した内定者フォローが重要になりそうです。内定の出し方、時期等によって内定者フォローのポイントは変わってくると思われますが、各社各様の工夫によって、内定者が良いマインド状態で入社に至るようにしたいものです。

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

寺澤 康介 てらざわ こうすけ

HRプロ株式会社 代表取締役

86年慶應義塾大学文学部卒業、文化放送ブレーンに入社。営業部長、企画制作部長などを歴任。2001年文化放送キャリアパートナーズを共同設立。07年採用プロドットコム(現HRプロ)を設立、代表取締役に就任。約20年間、大企業から中堅・中小企業まで幅広く採用コンサルティングを行ってきた経験を持つ。

http://www.hrpro.co.jp/