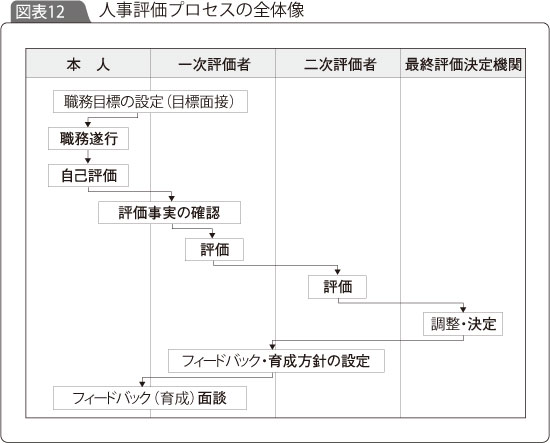

次に、人事評価のプロセスを解説します。図表12にその全体像をまとめました。これは、人事評価の実務がどのようなプロセスを踏むことで、前述した人材マネジメント上の位置付けの実現に貢献できるかの説明になります。

①職務目標の設定

人事評価は、まずは職務目標の設定からスタートします。ここで、経営戦略や中長期の経営計画、部門別年度計画を踏まえた個人の目標が設

定されることが基本です。

目標設定とは社員本人側から提案するのが筋である、というのは誤解です。「社員本人の自発性を大切にするのが目標設定の意味だから、管理者側からあまりとやかく言わないのがいちばんよい」という考え方が、どういうわけか、なんとなく広がっている現実に驚くことがあります。

もちろん、社員本人には、どのような目標に挑戦していくべきかを是非とも自発的に考えてほしいと思います。そのことの大切さは、だれも否定できるものではありません。しかし、最も大切なことは、経営計画を実行するという視点に立って、個人個人の目標を会社全体としてうまく編成していくことです。そうしないと、人事評価は機能しません。目標設定とは、それくらい大切です。もちろん、人事評価が機能しないと、企業全体の人材マネジメントも機能しなくなるのは、言うまでもありません。

「悪い評価を恐れて、チャレンジしなくなる」ようなことが、成果主義の弊害の一例と言われています。もちろん、実務の世界はなかなか複雑ですから、こういう目標設定の論理だけで成果主義の弊害という現実がコントロールできるとは思いませんが、目標をしっかり決めることができていれば、もうチャレンジせざるを得ないのであり、「悪い評価を恐れて、チャレンジしなくなる」という弊害が生じる心配をする必要がなくなるのではないでしょうか。

②職務遂行

さて、目標が設定されたならば、目標達成に向けて職務を遂行します。ここがいちばん大変なところで、管理者(評価者)は職務遂行に向けていろいろな指導をしたり、打ち合わせや情報交換、必要な軌道修正を行ったりもします。特に直接の上司である管理者(一次評価者)とは、密接なコミュニケーションをとりながら目標達成活動を行っていくことになります。

このコミュニケーションおよび指導・被指導の丹念さが、人事評価にとっては非常に大切なものであることを、特に強調しておきます。直接の上司である管理者(一次評価者)のこういう日常のマネジメントがうまくいっていないと、人事評価はうまくいきません。この点は、確信を持って言えます。

③自己評価

こうして職務遂行が進み、人事評価のタイミングになると、まずは被評価者本人の自己評価から人事評価が始まります。会社によっては、自己評価というプロセスが入っていない場合もあるでしょうが、通常は自己評価のプロセスを入れるべきでしょう。それは、評価者の評価を受けるに当たって、本人自ら、自分の仕事ぶりを反省してみることが大切だからです。

自分自身が、評価者の立場で自分を冷静に見たとき、どのような評価を付けるであろうかという目で評価してもらうのが、自己評価の姿勢です。これにより、本人は自己反省を加えることになります。その自己反省が、人事評価結果のフィードバックを受ける際に大変重要な意味を持ちます。

自己評価というプロセスは、悪い評価を付けると許さないぞという評価者への圧力手段(アピール手段)であってはなりません。被評価者本人には、この点についてもよく教育をしないといけません。

④評価事実の確認・一次評価<

そして、次に直接の上司が一次評価を行います。一般的には課長が務めることが多いようですが、一次評価をするにしても、評価の対象となる職務活動の事実(評価事実)をきちんと把握する必要があります。一次評価者は、直接本人をマネジメントしているわけですから、いろいろな打ち合わせやコミュニケーションの中で、すでにある程度は評価事実を押さえているはずです。しかし、本人の自己評価結果が入った人事評価表が一次評価者に届いた段階で、自分の人事評価の感覚と違う面にも気付くでしょうから、改めて評価事実の確認を本人との間でするべきです。こうして、一次評価者は自信を持って評価することができるようになります。

⑤二次評価

一次評価者は、自分の評価結果を入れた人事評価表を二次評価者に送ります。二次評価者は、一般的には、課長の上司に当たる部長が務めます。二次評価者は、一次評価者よりは管理スパンが広いですから、他の一次評価者の行った評価結果を見ながら、独自の判断で調整・修正を加え、自らの評価結果を決めます。一次評価者と二次評価者との役割の違いや、見解が違う際の処理方法については、ここでは解説をしませんが、まずは人事評価プロセスの全体像を理解していただくという範囲にとどめます。

⑥評価の調整・決定

二次評価者の評価結果は、最終評価決定機関に提出され、最終決定されます。最終評価決定機関は、中堅規模の企業だと社長が入ることが多いでしょうし、大きな企業の場合だと二次評価者(部長)の上司である担当役員が仕切ることになるでしょう。後者の場合の最終評価決定機関の責任者は、この担当役員になります。最終評価決定機関という言葉を使っているように、合議体であることが多いです。要するにかなり高いレベルの経営幹部の会議を開いて、そこでの承認を得て、最終決定します。ここでは主に、部門間の業績貢献度評価を考えながらの全体的な調整が行われることになります。

⑦フィードバック・育成方針の設定

こうして人事評価結果が最終的に決まりますが、これで人事評価の実務が終了したわけではありません。大切なポイントは、最終評価決定機関が下した評価結果を本人にフィードバックするための準備です。

最終の人事評価結果を受けて、一次評価者と二次評価者は本人にどのようにフィードバックするかを話し合ってもらいます。場合によっては、一次評価者が下した評価結果と違う最終結論になって戻ってくることもあります。その際には、特にフィードバックのやり方について注意深く考えていかなければなりません。本人にフィードバックする際に、「私はS評価を付けたのに、上司が実情を知らないばかりに、C評価に下げられた」というような上司批判をしてはいけません。そこまで大きな評価結果の下方修正は実際は起こりにくいとは思いますが、ワンランク評価が下がるというようなケースはよくあります。そうした上司批判を話さないように、より本質的にどういう理由を付けるか、どういう育成方針を本人に伝えるかを、まずは一次評価者と二次評価者で固めておきます。

⑧フィードバック(育成)面談

そのうえで、本人とのフィードバック(育成)面談に臨みます。ここでは評価結果・理由を伝え、本人の受け止め方を確認し、可能な限り納得を得るように努力をしていきます。そして、本人のこれからの努力方向を確認し、次期の目標設定や本人の育成計画について、それなりの時間を掛けて話し合っていきます。

ここまでやって、人事評価のプロセスが一通り完了します。

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/806)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/