人事評価者の体系は、だれがだれを評価するのかを示すものです。前節で話をしましたが、一次評価者や二次評価者といった評価の段階をどうするかや、その部署の人を評価する際に、だれが一次評価者になるかといったことを決めて評価の実務を進めませんと、抜け漏れ(評価してもらえない人)が出てしまいます。

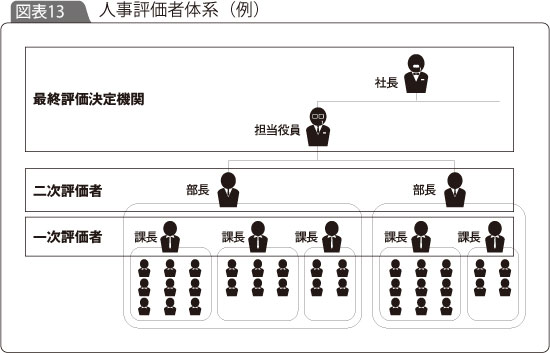

人事評価は、社員全員に漏れなく実施をしなければならないものですから、そういう意味で気を遣って人事評価者の体系を決定していきます。図表13のような最も単純な人事評価者体系の例から、まずは見ていくと、通常、課制をとっている企業の場合、課長(スタッフ課長ではなく、ライン責任者としての課長)が一次評価者になります。課の中には、人数が少ないところも多くあります。最近は一つの課のメンバー数が少

ない傾向にありますが、20人を超えるような大勢のところもあるでしょうし、製造関係では100人を超えるメンバーがいるところもあるでしょう。こういう課では、課長が一次評価を一人ですべてやるのは困難ですので、係長などの役職を設けて、一次評価の補助をさせることもあります。

図表13では、二次評価者を課を統括する部長に、最終評価決定機関を社長と担当役員で行うことにしています。ここに二次評価者が入るケースも、企業によってはあります。

この図表のように、企業体の通常の職制に沿った評価者体系をつくるのが普通です。それは、人事評価が企業の事業遂行をうまく行い、業績を向上させるための人材マネジメントの手段だからです。なかには、公正な評価を担保するために、通常の上下関係とは全くかかわりのない第三者が評価者になるべきだと主張する人もいます。しかし、そうであるならば、それは人材マネジメントとは無関係の人事評価ということになり、人事評価の概念からは完全に外れたものになります。

図表13にはありませんが、実際には、課には所属しない部付のスタッフもいます。その場合、部長を一次評価者とし、担当役員を二次評価者にするケースが多いでしょう。部長の一次評価だけで最終評価決定機関に上げるというやり方もありますが、部付スタッフの二次評価者を担当役員とするやり方は、部長→担当役員という2段階の評価者を設定するほうが牽制機能が働き、公正さが高まるのではないかという考え方に基づいていると見てください。

ここであまり深く突っ込むと、人事評価の基本を理解しようとする人には難しくなってしまいますので、ここでは、まずは「人事評価とは何か」ということで基本概念を押さえてもらうことにとどめます。

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/806)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/