(1)業績向上に向けた活動力の強化に結び付ける

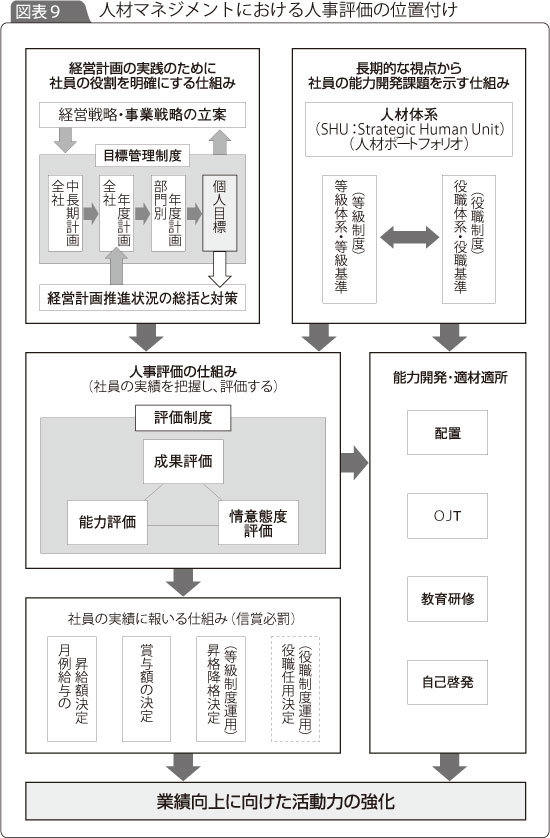

企業の事業運営をうまく進めて業績を向上させるために人事評価を十分機能させなければならないということは、繰り返し述べてきました。そういう意味では、企業のトータルな人材マネジメントシステムの中に人事評価をきちんと位置付ける必要があります。その体系図を、図表9にまとめました。

企業には、経営戦略・事業戦略を立案し、経営計画に落とし、部門別年度計画、個人目標設定というように社員個人までやるべきことを明確にし、その実践を促進する仕掛けがないといけません。それが、図表9の左上の「経営計画の実践のために社員の役割を明確にする仕組み」です。

人事評価はこの仕組みを受けて、明確にされた役割の発揮活動の実績を把握し、評価につなげるものでなければなりません。

その一方で、経営計画の実践を促進するというスケールの話だけではなく、企業には、そもそも「長期的な視点から社員の能力開発課題を示す仕組み」も必要です。社員は、経営計画を実践して目指す業績を上げていかなければなりませんが、その一方で、新しい経営戦略・事業戦略を創造し、それにふさわしい経営計画を打ち立てていく使命も持っています。そうでなければ、企業は存続し続けることはできません。

ということは、当面の経営計画がどうであれ、人材そのものをしっかりと育てることが必要であり、そのためにも、人事評価が役立たなければなりません。また、もっと本人にふさわしい職務を適材適所で見付けていくことも必要です。そういう意味で、「配置」「OJT」「教育研修」

「自己啓発」の仕組みがしっかり構築される必要があります。そうしなければ、長期にわたる業績向上に向けた活動力は強化されません。

また、人事評価の結果は、「社員の実績に報いる仕組み」(=処遇への反映による信賞必罰感。あるいはインセンティブ)に反映され、そのことによって社員の活動実績への「しめし」が付けられ、業績向上に向けた活動力の強化に結び付けることになります。

このような企業のトータルな人材マネジメントシステムの中で、有効に機能する人事評価を考えていかなければなりません。それは人事評価制度としての整備という意味でも、人事評価制度の運用のレベルアップという意味でも、大変重要なものです。図表9の中核を「人事評価の仕組み」が占めているのは、そういう意味があります。

(2)成果主義の弊害が現れる原因

①人材マネジメントシステム自体に穴があるわけではない

「成果主義の弊害」が指摘される中で、成果主義の見直し時期に入っています。しかし、図表9のような人材マネジメント全体における人事評価の位置付けを見るならば、そのような弊害が生じる余地はないことが分かります。経営計画をしっかり実践するために部門別年度計画を立て、それを個人にまで落としてやるべき役割を一人ひとりにまで明確にしていこうというのであって、そのことによって「成果主義の弊害」が生み出されるわけではありません。

成果主義的な人事評価に弊害が現れるとするならば、もっと別のところに原因があるはずなのです。

②結果重視かプロセス重視か

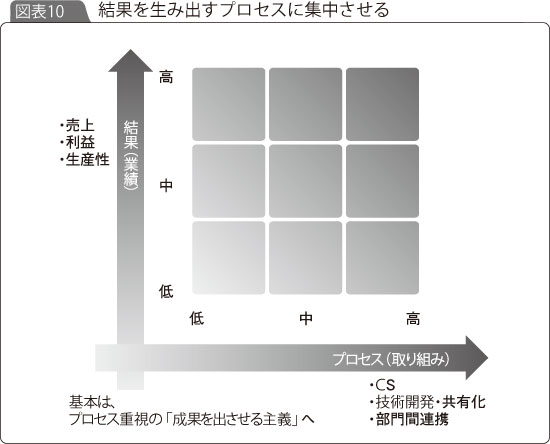

図表10は、結果(業績)とプロセス(取り組み)の二つの軸で、人事評価のあり方を考えるものです。結果軸は、文字どおり財務数値に現れるような業績指標である売上・利益・生産性です。プロセス軸は、C

S(お客様満足活動)、技術開発活動・共有化活動、部門間連携活動などの活動(取り組み)そのものを指しています。

それぞれの軸ごとに、高・中・低というように三つに区分されており、全部で九つの評価区分に分かれています。いちばん右上は、結果もプロセス(取り組み)も大変よい実績を上げている枠です。この枠の評価結果がよいことは、だれも疑わないでしょう。また、いちばん左下は、結果もプロセス(取り組み)も大変低い実績しか上げていない枠ですが、この枠の評価が最低になることも異論ないと思います。

問題は、左上の枠と右下の枠です。左上の枠は、結果は大変よいが取り組みが悪いというものであり、右下の枠は、結果は悪いが大変よい取り組みをしているというものです。どちらも極端ではありますが、物事の理解を促進するために単純化して比較をしてみましょう。はたして、この左上の枠と右下の枠では、どちらをよりよく評価すべきなのでしょうか。

人事評価者研修などで聞いてみると、成果主義についての関心が強い企業ほど、左上の枠のほうをよりよく評価すべきとする意見が多く、大雑把に言えば、8対2の割合で左上の枠をよりよく評価すべきということになります。おそらくは、ここのところが成果主義の弊害を生み出す重要ポイントだろうと思います。

この左上の枠は、たしかに今現在の結果(業績)はよいのですが、プロセス(取り組み)が悪いために、将来の結果(業績)を考えれば先行きが暗いと見るのが自然ではないでしょうか。一方、右下の枠は、今の結果(業績)は悪いけれど、素晴らしいプロセス(取り組み)を踏んでいるのですから、将来は結果(業績)が必ずよくなっていくのではないでしょうか。そう考えるならば、右下の枠のほうの人事評価結果を、左上の枠よりもずっとよくしないといけないのではないでしょうか。

③人事評価の基本はプロセス重視

図表9でまとめた人材マネジメントにおける人事評価の位置付けでは、経営計画を実行していくために個人まで役割を落とし、なおかつ長期的視点からの能力開発課題に取り組むことをも要求したうえで、それらの実践状況に注目して評価をすることになっています。それならば、よいプロセス(取り組み)を踏んでいないものがよい評価を受けること自体、この図表の精神に反しています。どう考えても、図表10の左上の枠と右下の枠とを比べれば、右下をよりよく評価するほうが自然です。

したがって、逆の評価をしたくなる人事評価者研修の参加者は、このあたりから、人事評価に関する認識合わせをしていく必要があるということになります。

(3)プロセス重視の「成果を出させる主義」に

アメリカ企業でも、エクセレントカンパニーの中では、当然のように右下の枠をよりよく評価する企業が多くあると言われています。なかには、左上の枠の人はクビにしたほうがよいのではないかとまで断言している企業もあります。

アメリカの企業にもいろいろありますし、同じ企業の中でもいろいろな見解の違いがあると思います。しかし、成果主義というのは、何でもかんでも結果を出したほうが勝ちという考え方で人事評価を考えなければならないものではないということは、分かっていただけるものと思います。

成果主義であろうが何であろうが、企業は「結果を出してなんぼ」の世界であることは間違いありません。しかし、結果を出すための最も確実なやり方は、立派なプロセス(取り組み)を踏んで頑張ることです。

企業の人材マネジメントの焦点は、すべてそこに集約されるのが当たり前なのです。成果主義だからといって、結果だけに重きを置いてよいなどということは一切ありません。

図表11のように、人は手足をかいているから水面上に頭を出して浮かんでいられます。水の中の努力は見えにくいので、上から見るとただ浮かんでいるように見えますが、そんなことはあり得ないわけです。「努力に優る天才なし」という言葉もあるように、望ましい結果は必ず立派なプロセス(取り組み)を伴っています。

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/806)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/