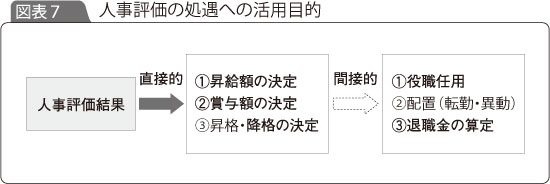

繰り返しになりますが、人事評価は、処遇の格差付けに活用されます。いわゆる「査定機能」と言われるものです。

どのようなものに活用されるかを示したものが、図表7であり、直接的には、①昇給額の決定、②賞与額の決定、③昇格・降格の決定に使われます。また間接的には、①役職任用、②配置(転勤・異動)にも使われますし、③退職金の算定にも影響を与えることになります。

直接的とは、人事評価の結果をそのままルールに基づいて活用するケースであり、間接的とは、人事評価の結果をそのまま使うわけではないものの、それらも重要な情報として加味されるということです。配置(転勤・異動)などはその典型で、役職任用の場合も、この部類に入ります。部長に任用するような場合は、人事評価の結果を直接的には使わず、それを参考にしながら、総合的に適任者を探すことになります。

退職金の算定の場合、その計算式に、年々の人事評価結果を直接反映させるタイプもないわけではありませんが、多くの場合は、基本給の昇給や昇格・降格の結果として決定される場合が多いので、間接的に使われるグループに入れました。

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/806)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/