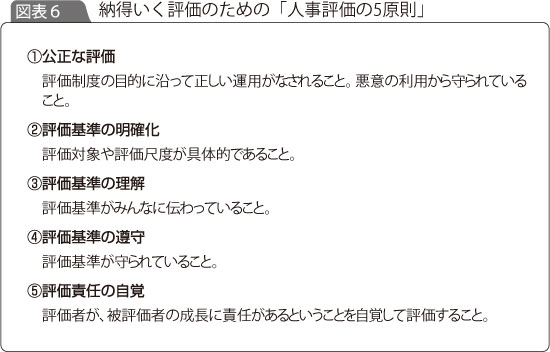

人事評価には、図表6にまとめたような原則があります。人事評価の人材マネジメント上の目的を達成するためには、評価を受ける側から納得の得られる人事評価が求められます。納得が得られる評価を実現するためには、この五つの原則を守る必要があることを理解してください。

①公正な評価

「公正な評価」のためには、人事評価が悪意から守られないといけません。セクハラやパワハラが近年問題になっていますが、そうしたものの手段に人事評価が利用されることは許されず、また、相性の合わない気に入らない部下を落としこめるために悪い評価を付けてしまうような不公正なことがあってはなりません。人事評価がこういう悪意の利用か

ら守られることが、非常に大切なのです。

「公正な評価」を心掛けようと呼び掛けることにとどまらず、関係する評価者も人事部門も、よく注意して運営する必要があります。今まで非常に評価がよかった人が急に評価が悪くなった場合や、今まで評価が悪かった人が急に評価がよくなった場合は、周りの人がよく気を付けて心を配ってあげるべきでしょう。もちろん、正しい評価の結果、そうなっているならば何の問題もないのですが、「不公正な評価」を評価者が確信犯的に行っている場合は、なかなか発見しにくい面がありますので、それなりに気を遣ってあげてください。また、直接の評価者の面談だけではなく、人事部門による面談も定期的に行うなどして、このようなことを発見する努力をすることが非常に大切です。

②評価基準の明確化

どういう評価基準で評価するかをあらかじめ明示することが、納得の基盤になります。一方で評価基準を明示したがために、要領のいい人がよい評価になってしまうといった不公平が起こるのではないかという話も、確かに一理あります。しかし、人事評価が「人が人をマネジメントするための手段の一つ」であるとすれば、企業の事業運営に貢献させ、業績向上に貢献させていくためには、何が望ましい行動かを示してあげる必要があります。企業は、業績を伸ばすために年々事業計画を立て、業績目標を立てて、社員の協力を引き出すようにしなければなりません。ですから、社員一人ひとりに何をしてほしいかを明らかにするために「評価基準」を明確化するわけで、この弊害を言うのならば、もはや業績を向上させるために方針を明確化しないほうがよいということになります。このようなことは、あり得ない話でしょう。

③評価基準の理解

組織として「評価基準の明確化」がされていても、本人が理解していなければ意味がありません。

④評価基準の遵守

「評価基準の明確化」がなされ、「評価基準の理解」がされていても、評価者がその評価基準を守って評価しなければ意味がありません。

②③④の原則は、言ってみればひとまとまりの話です。そうであれば、三つをまとめて一つの原則にすればいいようなものですが、そういうわけにはいきません。つまり、人事評価の場合は、「評価基準の明確化」「評価基準の理解」「評価基準の遵守」という三つの原則が独立した努力によって成り立っていることを自覚することが、非常に大切なところです。「評価基準の明確化」ができれば、後はその勢いですべてがうまくいくというほどに単純なものではないことを、よく理解してください。

⑤評価責任の自覚

これは、評価を行う者は、評価される側の成長に責任を負っていることを自覚するということです。評価者が行う人事評価は、評価される側に非常に大きな影響力を与えることになり、評価される側の人生にも、結果として大変な影響をもたらすこともあります。そういう非常に大切な仕事を行う者は、それなりの責任感をしっかりと持つべきであることを、ここでは言っています。よく評価するにしても、悪く評価するにしても、自分の部下を必ず成長させるという気概が必要です。その気概があるかないかは、特に言葉で部下に示さなくても、自然と醸し出るものです。「評価責任の自覚」がない評価者から評価を受けた者は、その雰囲気だけで、なんとなく納得する気もなくなるものだということも、心にとどめておいてください。

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

この解説は『人事評価の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 288頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/806)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/