(1)教育は、いつも重点化の発想で取り組む

今まで、いろいろな教育の種類を見てきましたが、問題は、これらをいかに組み合わせて、人材育成の実を上げるかです。考えられるすべての教育手段をできるだけ広範囲の人材に実施できるのであれば、それは素晴らしいと思うかもしれませんが、実は必ずしもそうではありません。

教育は、いつも重点化の発想で取り組むべきものです。できるだけ少ないコストと手間で、最も大きな効果を上げるにはどうすればよいかを考えて行うのが、優れた教育企画の立て方だといえます。

人材育成は非常に難しいものです。行った教育手段が有効だったかどうかを判定することは困難であるため、人が育つには長い年月がかかるものだと割り切って、一つひとつの教育手段の有効性をあまり問わない風潮があります。自分の成長プロセスを今になって振り返ってみても、全くといってよいほど思い出せないことでしょう。時折、あの時期に営業活動で大変苦労したな、あの仕事でお客様に鍛えていただいたな、といったことを思い出すことはありますが、それらが本当に、今の自分の形成に厳密な意味で関係しているのかどうか、明快に証明できません。

しかし、経営資源を使って教育を行う以上、なんでもよいではないかというわけにはいかないわけで、本当に何が理由で人が育つのかは未知のものだとしても、仮説だけはしっかり立てて、できるだけ効率的・効果的に教育を進めるように努力するのがよいのではないでしょうか。

企業の人材育成方法については、まだ科学的な法則を議論する段階にはなっていません。ですから、一人ひとりの経験の分だけ、人材育成論があるのも仕方がないことです。それを認めつつも、しっかり仮説を立てて取り組めば、長い努力の中で、少しずつよい方向に進むはずです。そういうつもりで私は話を進めています。

(2)教育企画の6W2H

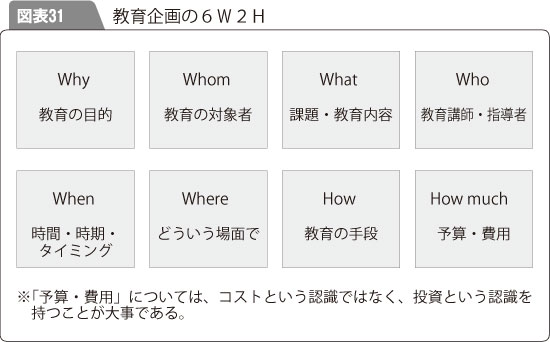

このような視点に立ちながら教育企画の立て方を考えていくには、図表31に紹介した「教育企画の6W2H」に沿って見ていくのがよいと思います。「5W1H」という言い方は、一般にもよく使われますが、コンサルティングの現場では、それに「Whom」と「How much」を加えて「6W2H」と呼ぶことがあり、それに基づいて教育企画をここでは立ててみます。

1つ目は、「Why」です。なぜ教育が必要かということであり、教育の目的を明確にせよということです。この教育をやらなかったら何か悪いことがあるのかと問われたとき、どれくらい答えることができるでしょうか。もし明確な言葉にならないならば、その教育はやめたほうがよいでしょう。なんらかの言葉にすることができたとしても、今考えてい

るやり方とは違うやり方はないかと考えを進めていくことも覚えておいてください。

2つ目の「Whom」は、だれを教育対象者にするかです。教育の目的が明確になると、それにふさわしい対象者を選ばなければなりませんが、その対象者をどう定義するかが、ここで問われるものです。そのとき大事なのは、できるだけ教育対象者を絞れということであり、少しでも候補者を少なくするにはどう考えるかということです。企画の段階では、教育対象者をできるだけ絞って、教育目的を達成するように考えてみるのがよい企画の条件です。

3つ目が「What」です。「何を」教育するのか、つまり教育内容のことです。目的にふさわしい教育内容を決めるということですが、焦点となる教育対象者を絞れば、教育内容のレベルもそろってきます。ある人には難しい内容だったが、ある人にはやさしい内容だったというのでは、教育企画としては成功したといえません。しかし、目的を明確にして対象者を絞れば、割合に検討しやすくなります。

教育内容がある程度整理されてきたら、もっと絞れないかと考えてみてください。3日間コースを2日にできないか、あるいは1日にできないかと考えてみてください。さらに1時間でやるには何を教育するのか、3分でこの教育内容を説明するにはどうすればよいか、というように絞りに絞ってください。実際には最初の企画どおり3日間コースでやってもよいと思いますが、できるだけ短い期間で必要な教育を行うためには、どういう教育内容になるのかと詰めていく作業は極めて重要です。

4つ目の「Who」は、だれが講師をするかです。講師は社内の人が行うのが基本だと考え、それでもやはり適切な人材が社内にはいないとなったら社外に講師を求める、そういう順番で考えてください。社内の人が講師をするのが適切でない例としては、講師をする能力がない場合、能力のある講師候補者はいるのだが忙しくて対応できない場合などがあるでしょう。人事評価のあり方に多くの人が不満を持っているような会社では、「そんなよいことを言っておきながら、あなたもいい加減にやっていただろう」「人事評価者研修の講師は、社外の経験深い専門家に頼んでくれ」と反発がありそうで、考えどころです。

5つ目の「When」は、どういうタイミングでいつやるかです。教育の目的(「Why」)にもよりますが、教育は実務との連動があるタイミングで実施すると一番教育効果が上がります。実務が間近にあるという臨場感が教育効果を高めるわけで、教育を実際に使うタイミングをよく見極めて、そのタイミングよりも少し前に行うことが適切です。「7月が暇なので、その月に研修をやろう」などというケースもありますが、そういうときを選んで研修を実施するのは忙しい人との摩擦を単に恐れているだけですので、そういう摩擦があっても説得するつもりで企画を立ててください。

研修を受けても、1カ月もすると忘れてしまうとよくいわれます。研修効果を持続させるためには、その活用場面に最も近いところでやり、すぐにそれを実務でも使ってみるのです。

6つ目の「Where」は、教育の場所、場面です。研修であれば、その会社の研修所などが選ばれたりすることが多いでしょう。研修設備がしっかりしているほうがよいこともありますし、飛び込み仕事が入って中断されやすい場所ではダメだということも、気にしないといけません。

「教育内容を活かす場所に最も近いことが大事だ」「その効果を上げるために研修施設は必要だ」というのも事実ですから、そのことも踏まえて結論を出すべきです。何の疑問もなく研修所を活用しようと考えるのは、やはり発想が貧困だといわれても仕方がないでしょう。

7つ目の「How」は、教育手段です。人材育成のために教育を行うものの、そのためにはいろいろな教育手段を講じるという関係になります。階層別研修などの手段をとる場合もあれば、通信教育や留学という手段をとることもあります。教育の目的(「Why」) と教育内容(「What」)に最もふさわしい手段をどう設計するかが、ここでのポイントです。研修という手段ばかりが頭にこびりついてしまっていることも考えられるので、ここで冷静に検討をしてみてください。

8つ目の「How much」は、教育予算、つまり費用の問題です。費用はできるだけ抑えることが必要であり、そういう意味からも、教育の対象者(「Whom」)をできるだけ絞ることを再度考えるべきです。同じ効果があるならば、できるだけ費用を安くあげるようにすることを、常に考えてください。

費用を抑えることで効果が落ちると考えるならば、それはそれで問題です。確かに「費用(コスト)」ではあるのですが、投資という側面も間違いなくありますので、その点をよく考え、あくまでもコストパフォーマンスの問題ということを、ぜひ押さえておいてください。

このように「6W2H」というよく使われる視点から、優れた教育企画の立て方を見てきました。これは個々の教育企画の見方ともいえますが、教育の目的は何か、3つの教育のうち、優先順位を付けるとするとどのような順序になるか、優先順位3位以下をやめたらどのような不都合が起きるのか、もっと参加者を絞れないか等々、複数の教育企画を絡めたときにも、このような視点で見てください。

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/810)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/