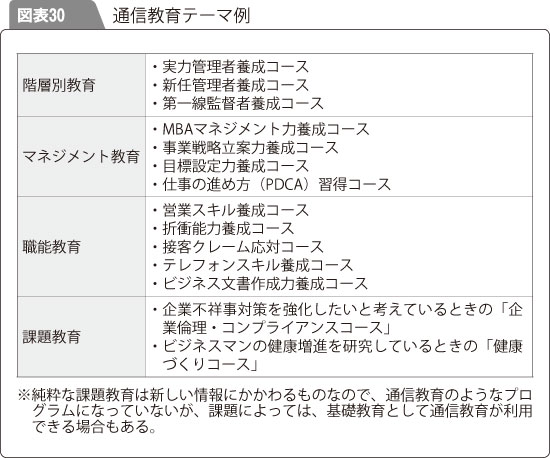

通信教育は、わりあい伝統的な学習方法として行われています。その主だったものを図表30にまとめてみましたが、世の中で宣伝されているものを見ても膨大な数があります。

階層別教育だけでも、実力管理者養成コース、新任管理者養成コース、第一線監督者養成コースなど多彩で、マネジメント教育や職能教育にかかわるものも、同様に多く出されています。

さすがに、就業時間中に堂々と通信教育のテキストを読んでいるわけ

にもいかないでしょうから、主に自宅で、夜や休日などに自己啓発の一環として進めているケースが多いと思います。

企業としても大切な勉強であるため、期限内にすべて修了して修了証を持ってきた人には、受講料の全部あるいは一部を会社が支払う場合も結構あります。

しかし、受講してみるとよく分かりますが、公的資格と連動しているようなタイプであるならともかく、期間内に修了しても特別なインセンティブが働かないようでは、挫折することも、ままあります。

半年もたつと、自分の部下が通信教育を受けていることすら忘れてしまったりしますが、こうしてがんばって勉強している人への気配りも、管理者としての才能だろうと思います。

最近は、ネット上のほうが手軽な印象があり、利用しやすいことから、eラーニングなども普及しています。パソコン上で直接講師と面談することもできますし、部下の学習の進捗状況についてもネットで確認できますので、いろいろな働き掛けをして、気持ちを切らさないように援助してあげるとよいのではないでしょうか。

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/810)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/