今まで、「人材の育成手段の体系」について述べてきました。これは、どのような人材をどのように育てるべきかを念頭に組み立てられてきた、人材育成の基本枠組みについてでした。一方、育成を考える場合、育成の対象となる本人の視点からも考えていかなければなりません。突然、高度な人材になるはずはないですし、人それぞれの歴史があります。ステップを追って人は成長をしていくわけですから、そのステップの切り替え時期をよく見極めて、対策を講じていく必要があります。

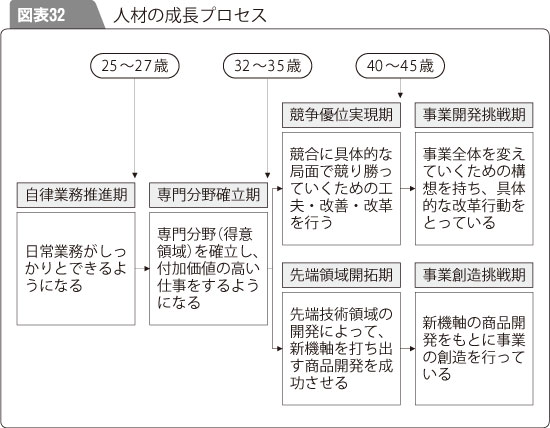

図表32に示したように、それぞれの企業でコアとなり得る人は、大きく分けて4つのプロセス(段階)を踏んで成長していきます。これは、ある人がビジネス界で踏んでいく道筋を表したものですので、転職をしたとしてもまた最初からスタートするわけではありません。

①大きく二手に分かれる人材の成長プロセス

まず、大学卒として入社したら、日常業務に取り組みます。そこでしっかりと仕事の基本を学び、お客様を理解して仕事をしていけるようになっていきます。これを「自律業務推進期」と呼びます。だいたい入社3年~5年はこの段階で現場体験をしっかり積んでいくことで、将来の成長の基盤をつくることとなります。

次に、専門分野を確立していく時期となります。日常業務が自律的にできるようになれば、徐々に高度な仕事が求められるようになりますので、その延長として専門分野といわれる世界に入っていくというのがよくあるパターンです。ここでは、専門分野(得意領域と言い換えてもよいと思いますが)を確立し、日常業務よりも、より付加価値の高い仕事

をしていくようになっていきます。

ここから2つの方向に分かれていきます。図表32の場合でいえば、右上の「競争優位実現期」と「事業開発挑戦期」の流れと、右下の「先端領域開拓期」と「事業創造挑戦期」の流れです。前者が、いわゆる管理者・経営者になる流れであり、後者が高度スペシャリストになっていく流れです。

管理者・経営者の流れから説明すると、まず「競争優位実現期」では、自らの専門分野をもとに、具体的な局面で競争優位に立つための行動を起こすようになります。競争優位に立とうという問題意識が高くなるのがポイントで、より優位になるためにはどのような行動を取るべきか、どのような改善・改革を行うべきかを常に考えるようになっていきます。そういう人が、コアとなる人材に育ちます。こうした取り組みのもとに、事業全体を変えていくための構想を持って改革を行っていく「事業開発挑戦期」になっていきます。

一方、高度スペシャリストの流れは、「先端領域開拓期」において、自らの専門領域の中でさらに先端技術領域にチャレンジし、この領域のさらなる開発によって、新機軸の商品開発を成功させていきます。その体験を通じて、さらに視点を広げ、「事業創造挑戦期」に入っていき、新機軸の商品開発を連続させながら、新しい事業創造を行っていきます。

②育成のためには一つずつしっかりとプロセスを踏ませる

このように、日常業務の「自律業務推進期」から「専門分野確立期」までは、ほとんどの人が同じ段階を踏みますが、その後は、大きく2方向に分かれていきます。競争優位にこだわりながら、事業開発へ挑戦していくように育つ人も出てきますし、先端技術領域にこだわって、新機軸の商品開発から新しい事業創造に挑戦していく人も出てきます。

もちろん、全員がそのような道筋を踏むというのではありません。人によっては、「専門分野確立期」で留まって、その世界で地道に頑張っていく人もいるでしょうし、「先端領域開拓期」で燃えて、仕事にチャレンジしていくことを誇りとする人も出てくるでしょう。

これらの成長の段階は、人事制度の柱となる等級制度の骨格にもなるものですが、それぞれの成長プロセス(段階)を意識して、しっかりとそれぞれのプロセスを踏んで次の段階に進んでいけるように人材育成をしていかなければなりませんし、そのような教育企画を立てていく必要があることを押さえておきます。

人材育成手段の体系を考える場合、これらのプロセス(段階)をしっかり踏ませることが大事であり、優秀だからといっても、どこかの段階を飛ばしていくことは勧められません。本解説を結ぶに当たって、この点を強調しておきたいと思います。

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

この解説は『人材育成の教科書』より抜粋しました。高原 暢恭:著 A5 256頁 2,100円

(URL:https://www.rosei.jp/store/book/810)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

高原 暢恭(たかはら のぶやす)

株式会社日本能率協会コンサルティング

取締役 経営革新本部 本部長 シニア・コンサルタント

1955年生まれ。早稲田大学大学院(博士課程前期:労働法専修)修了。

HRM分野を専門とするコンサルタント。HRM分野にあっても、現地現物を自分の目で見て考えるという現場主義を貫くことを信条としている。

著作に、『人事評価の教科書』(労務行政)、『人事革新方法論序説』(JMAC)

『全社・部門別適正社員数決定マニュアル』(アーバンプロデュース)他。

また、「労政時報」にも賃金関係を中心に多数執筆。

http://www.jmac.co.jp/